中学生眼里的光,是怎么没的?一位班主任的实话,扎心了!

前两天,在小某书上听到一位班主任的语音,心里久久不能平静。

她说,初一刚进校时,孩子们个个蹦蹦跳跳,有点什么新鲜事都迫不及待地跟她分享,眼睛里闪着星星。

可到了初三、高中,很多孩子就沉默下去了,眼里的那份光,不知不觉就黯淡了。

她语重心长地提醒家长:在学校,孩子是一条条“数据”,各科老师要成绩,学校要排名,压力无处不在。

如果回到家,我们当父母的,也只会盯着分数和排名继续施压,那孩子的情绪,就真的没有出口了。

心理健康,永远是第一位的。请多夸夸孩子!

在我家,情况还算温和。

初二的孩子不用上晚自习,比起那些晚上八九点才能拖着疲惫身躯回家的孩子,她已经轻松不少。

可即便如此,每天放学回来,她挂在嘴边的还是那个字——累。

这声累里,有刷不完的题,有背不完的书,有同学间无声的竞争,更有青春期敏感心思里的千回百转。

初中生的父母也不容易!

我们深知孩子的不易,所以想表扬,但又怕她骄傲;偶尔要批评,又怕她压力太大。

就在这种左右摇摆的纠结里摸索着。

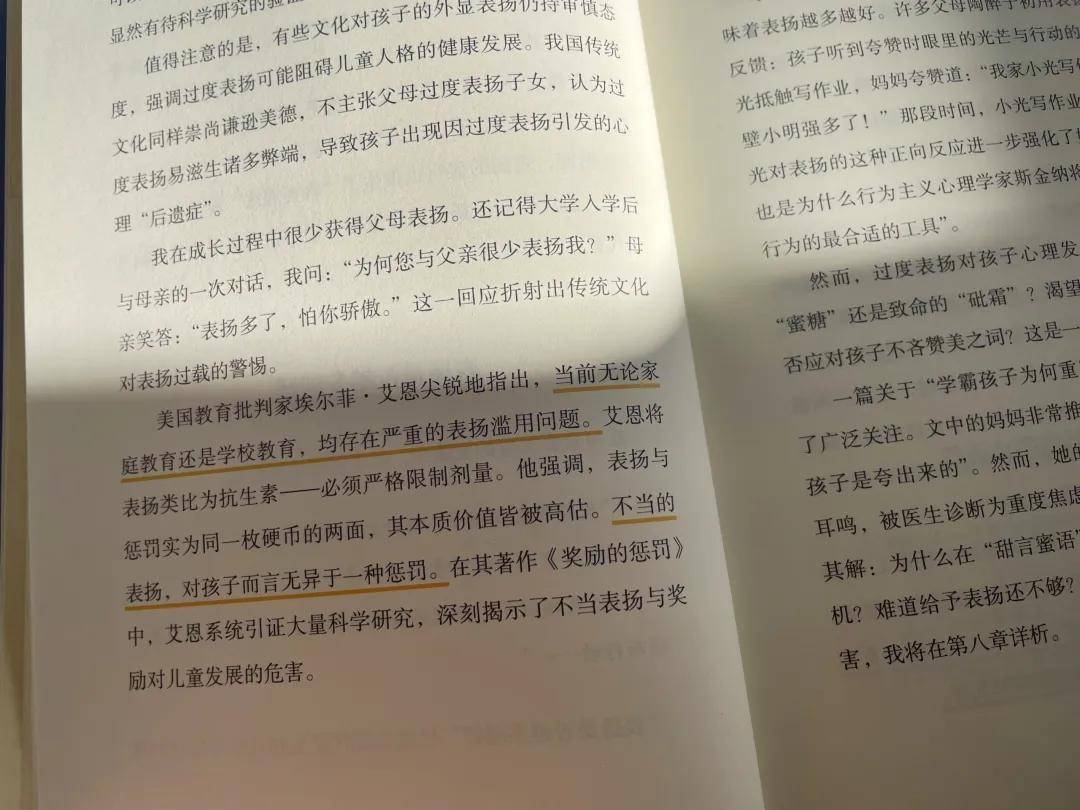

前两天,我看了首师大心理学教授邢淑芬所著的《表扬的陷阱与智慧》这本书,有些困惑豁然开朗。

表扬要有尺度,批评要有温度。

无论是表扬还是批评,都是一门深奥的学问。

01

这些表扬可能是个坑

书中有一些观点,家长的很多表扬其实不当的。

1. “你真棒”是温柔的陷阱。

我们平时脱口而出的“你真棒”、“你真聪明”,在心理学家看来,其实是温柔的陷阱。

这种对天赋和结果的笼统表扬,容易让孩子陷入“表扬依赖”和“表扬膨胀”。

他们努力,可能不再是为了自己,而是为了换取家长的那句“真棒”。

一旦得不到外界的认可,他们就容易失去动力。

而且,被“聪明”标签贴大的孩子,为了维持这个形象,可能会畏惧挑战,因为失败意味着“不聪明”。

2.不当的表扬,对孩子而言是一种惩罚。

那些在过度赞美中长大的孩子,就像一直生活在无菌温室里,他们的“心理免疫系统”从未被激活。

当他们终于要独自面对真实世界的风雨和挫折时,心态极易崩溃,因为他们的抗挫力,根本没有机会生长。

3.任何试图通过表扬迫使孩子迎合父母期望的行为,本质上都是一种操控。

还有一个也是妈妈们容易踩的坑。

比如“今天知道主动看书了,妈妈知道你不会摆烂!”

将主动看书等同于不摆烂,剥夺孩子的自主权,本意是激励,实则激发逆反心理,孩子偏摆烂给你看。

被过度操控的孩子,内心容易充满焦虑、抑郁和巨大的空洞感。

本想通过表扬激励孩子,没想到却踩了一个又一个坑。

02

到底该怎么夸?

答案是指向努力。

当孩子取得好成绩时,把“你真聪明”换成“我看到你为这次考试付出了很多努力,真为你高兴”。

这句话在于,它让孩子明白:努力比天赋更重要。

这就在帮孩子建立宝贵的成长型思维,他们相信能力是通过努力可以提升的,因此在面对困难时,会显得更从容、更坚韧。

书里还区分了鼓励与表扬。

对孩子的健康而言,父母的鼓励至关重要,而表扬则需要更谨慎。

一个经常得到有效鼓励的孩子,其内驱力、认知力和创造力,会远远优于那些依赖外部表扬的孩子。

鼓励,是关注过程、是看见努力、是给予信任;而单纯的表扬,常常只针对结果和天赋。

03

批评,更需要智慧

当然,养育孩子不可能只有鲜花和掌声。

恰当的批评不可或缺,它能激发孩子的成长动机,帮助他们明辨是非。

但批评的首要原则是:不过度。

我们要努力成为接受型父母,扩大我们能接受的行为范围。

不要事事指责,处处挑剔,这会让孩子对批评产生免疫,以后你说什么重要的话,他也听不进去了。

更高级的,是学会将批评转化为 非暴力沟通 。

放下指责的姿态,清晰地告诉孩子:

我看到了什么,描述事实,而非评价。

我感受到了什么,表达你的感受。

这对我有什么影响,陈述你的需求。

比如,把“你怎么又把房间弄得这么乱!”

换成:“我看到书本和衣服都摊在地上(事实),我感觉有点烦躁(感受),因为我们需要一个整洁的环境来休息(需求),我们一起收拾一下好吗?”

当这样沟通时,孩子会从防御和对抗中走出来,开始学会理解、负责与合作。

教育的入口,永远是尊重。

那位班主任说,你给孩子存下的爱,决定孩子能走多远。

这份爱,不是无原则的溺爱,而是带着觉察的鼓励,带着尊重的批评,是努力去看见那个在重重压力下依然在努力成长的生命本身。

我们需要收起那些随口的评判,多用心看看我们的孩子。

保护好他们眼里的光,需要我们共同的努力。