施一公赢麻了!3位名校校长加盟西湖大学,距离世界一流又近一步

施一公赢麻了!3位名校校长加盟西湖大学,距离世界一流又近一步

为什么施一公从普林斯顿回国,创办西湖大学?

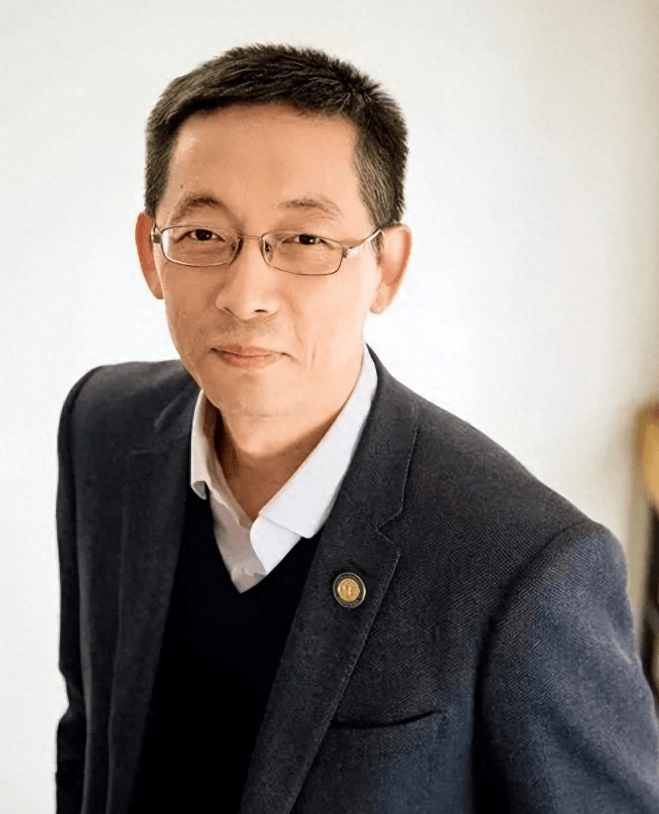

施一公的名字可能对很多人来说并不陌生。

作为中国科学院院士、曾任清华大学副校长以及西湖大学首任校长,施一公的成就和人生轨迹无疑是许多年轻学子和科研人员的榜样。

然而,施一公的成功并不仅仅是学术上的辉煌,他的选择和背后的思考,也为我们提供了很多关于理想、责任和自我实现的深刻启示。

那么,是什么促使施一公放弃在美国的优渥生活,回到国内投身教育事业,最终创办西湖大学呢?他的这一决定背后,又有哪些不为人知的动机和深远的意义?

从河南郑州到世界舞台:施一公的成长故事

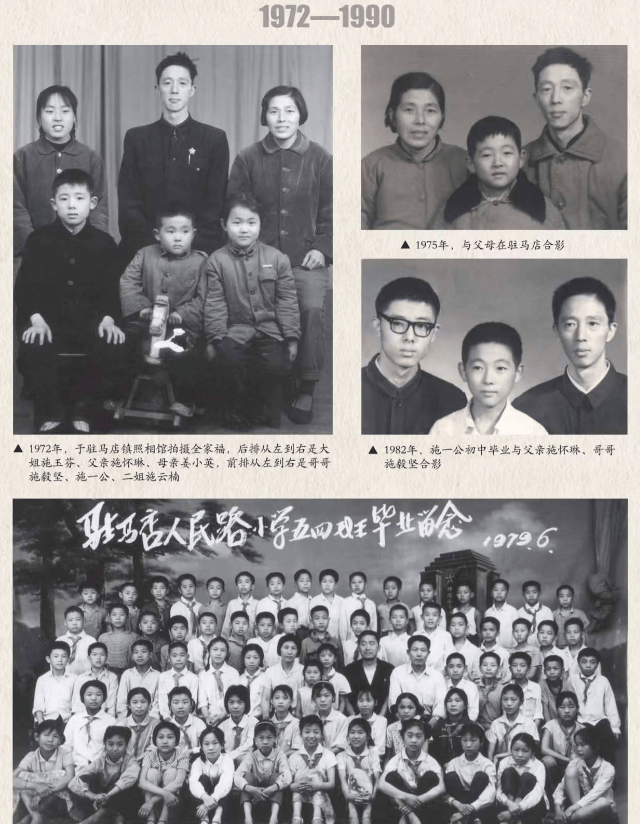

施一公的故事,仿佛是典型的“白手起家”传奇。1967年,施一公出生在河南郑州的一个知识分子家庭。

从小,施一公在父母的熏陶下就展现出了过人的才智。他的父亲为他取名“一公”,寓意着“一心为公”。

这个名字,也似乎预示了他未来的使命——不为个人,而是为社会贡献自己的一份力量。

施一公的家庭背景为他提供了良好的教育资源。他的父亲施怀琳是哈尔滨工业大学的毕业生,母亲姜小英也是北京矿业学院的大学生。

在这样的家庭氛围中,施一公从小就培养了强烈的求知欲和责任感,这也为他日后取得的成就奠定了坚实的基础。

1985年,施一公以优异的成绩进入了清华大学,开始了他的学术生涯。在大学四年里,他不仅积累了扎实的专业知识,还培养了严谨的科研态度和不懈的探索精神。

1989年,施一公提前一年完成学业,赴美国攻读生物物理学博士学位。这一决定,标志着他正式迈入了国际学术舞台。

艰苦奋斗的美国岁月:从实验室到教授

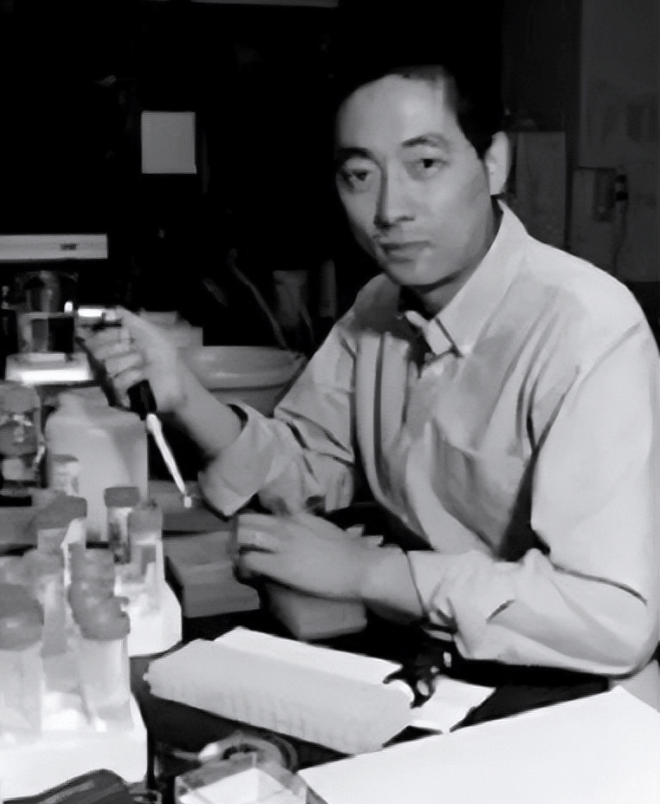

施一公的留学经历并非一帆风顺。在美国求学的日子里,他的生活节奏异常紧张,常常在实验室熬夜到凌晨3点,第二天早上又准时起床,继续新一天的工作。

这样的生活状态持续了整整七年多,从博士到博士后,每一天都在拼搏和奋斗中度过。

然而,施一公从不觉得这些艰辛是负担,相反,他觉得自己正是在这些不懈的努力中,奠定了自己独立科研生涯的基础。

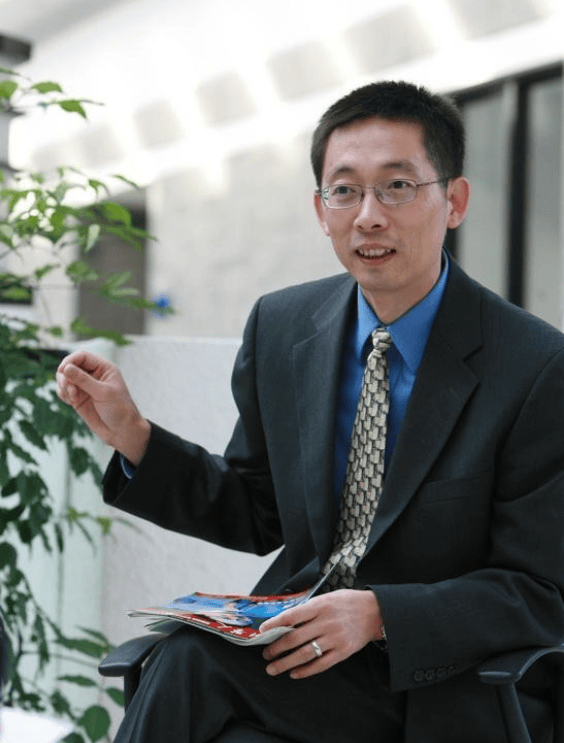

1995年,施一公顺利获得博士学位,并开始了在普林斯顿大学的教职生涯。几年后,施一公以年轻的姿态成为了普林斯顿大学分子生物学系最年轻的终身教授。

无论是在学术界的地位,还是生活上的舒适,他都已经达到了许多人梦寐以求的“美国梦”。

他住着宽敞的别墅,工作室也占据了普林斯顿大学整整一层楼,科研条件极为优越。

在这段时间里,施一公取得了显著的科研成果,成为了分子生物学领域的领军人物。然而,在他心中,总有一丝不安和思索。

当他回望自己的成长历程,回想起父亲对他的期望——“一心为公”,施一公渐渐产生了回国的念头。

义无反顾回国:从普林斯顿到清华

2008年,施一公作出了一个令许多人都感到意外的决定——辞去普林斯顿大学终身讲席教授的职位,全职回国,回到母校——清华大学。

这不仅是一个学术选择,更是施一公心中对国家和社会责任的回应。

在他的眼里,作为一名科学家,除了要在学术上有所建树,还应当为国家的教育和科研发展贡献力量。

施一公的父亲在他回国后曾感慨:“你1995年就博士毕业了,早该回来建设国家了!”父亲的期望,成为施一公决定回国的重要动力。

而回国后的施一公,似乎进入了“与时间赛跑”的状态,每天工作到深夜,尽管工作压力巨大,但他依然满怀激情。

正如他自己所说:“每一天,都是工作16个小时以上的浪漫时光。”

从清华到西湖大学:建设中国的世界一流大学

回到清华后,施一公并没有停下脚步。他担任了清华大学生命科学学院的院长,并在2015年升任为清华大学副校长。

除了在清华大学的工作,他还积极参与国内外的学术交流,培养了一批优秀的青年科学家。

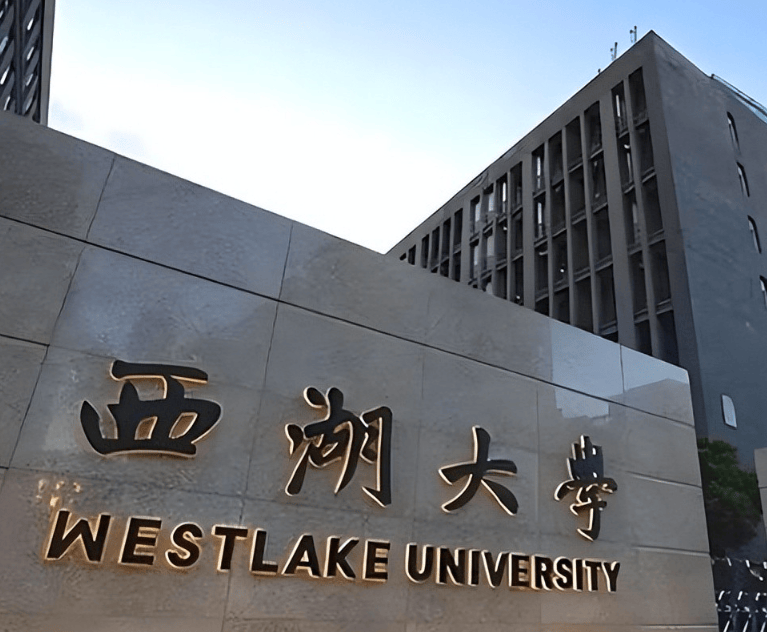

然而,施一公的理想并没有止步于此。在2018年,施一公决定在杭州创办西湖大学,这是一所全新的研究型大学,旨在打造一个与世界一流大学并驾齐驱的高水平学术平台。

作为西湖大学的首任校长,施一公用尽全力推动学校的建设,吸引了众多顶尖学者和科学家加盟,为学校的快速发展注入了强大的动力。

西湖大学的成功,离不开施一公不懈的努力和对教育的深刻理解。

他的宏伟蓝图不仅是想要在学术上取得卓越成就,还希望能够培养出更多具有创新精神和实践能力的人才,推动中国的科研事业走向世界舞台。

结语:一心为公,筑梦未来

施一公的成功,并非偶然。正是他从小所受的家教,以及不断努力追求卓越的精神,才造就了今天的他。

从清华到普林斯顿,再从普林斯顿回到清华,最后创办西湖大学,施一公的每一步都充满了挑战和决心。

然而,正是这些不懈的奋斗,才让他不仅实现了自己的梦想,也为中国的教育和科研事业做出了巨大的贡献。

施一公的故事告诉我们,理想的追求需要付出巨大的努力,而对社会的责任感,也应成为每一个有梦想的人的动力源泉。

他的决定无疑是一次对“个人成功”与“社会责任”的深刻反思。今天,施一公正在用自己的行动告诉我们:只有“心怀天下”,才能成就真正的伟大。

而这种精神,也将成为西湖大学乃至中国教育事业发展的动力,激励更多年轻一代去追求属于自己的梦想。