老教授老当益壮,我们不用担心“太监化”,可,这是知识分子吗?

前两天,本人写过一篇有关于“中小学教师”是不是知识分子的文字,很是引来了骂声一片。和骂声相伴而来的,还有学生家长群体的无端狂欢——我再一次(习惯了)成了二师兄,里外都不是人。

站在不同的位置看我的那一篇文字,很多人也没有看清楚我想表达的内核,这当然是我的错。

今天,我还是想重新表述一下:即便“知识分子”的判定标准因时而异,但论及最初源流,一定和学历高低没有一点关系,只是和人格、品质紧密相连!

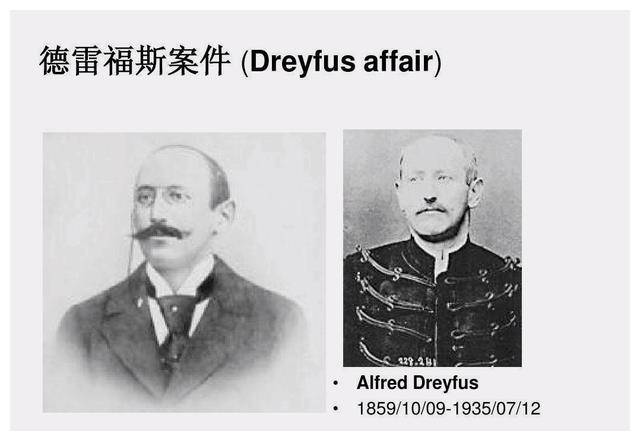

尽量简化叙述一下“知识分子”一词的由来——在19世纪末、20世纪初的“德雷福斯案件”中,作家左拉顶着身败名裂的危险写出了《我控诉》(四年后,左拉在逃亡中离世),并将它发表在了由克里蒙梭(此人后来成为了法国总理)担任主编的报纸上,为一个被侮辱者——德雷福斯高声疾呼。

克里蒙梭又热情洋溢地添加了一段编者按,第一次提到了“知识分子”这个词语,并将它用加粗的斜体凸显了出来,代指那些

品格正直

、敢于站出来寻找真相、为弱者鼓与呼的那些人。

故此,如果有人说“中小学教师不是知识分子”,我保持“部分认可”的态度——中小学知识分子的柴米油盐往往比理想的分量重了不少。

但是,我还要说:既然“中小学教师未必是知识分子”,那么,“硕士、博士也未必是知识分子”!千万不要匍匐在学历的脚下,把自己看扁了!

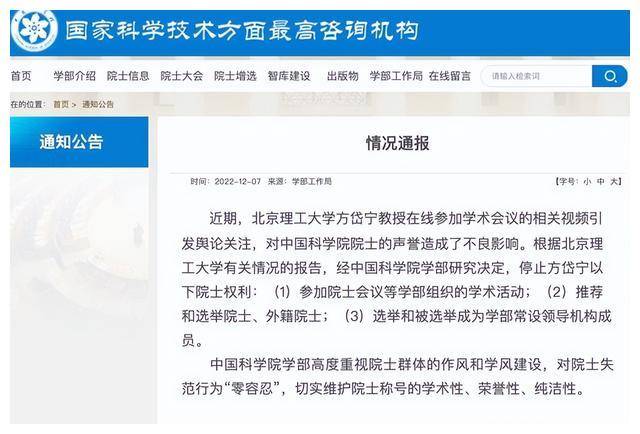

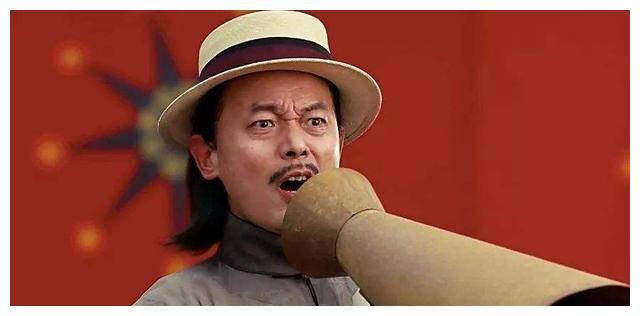

还有人对我的论断嗤之以鼻?那就让我们来看看这一位老教授——1958年出生,现年已经64岁的方岱宁教授,你觉得,他是不是“知识分子”?

不要小看他的履历和身份,大风起于清萍之末,他在无意之中、被动之中、天道好轮回之中,卷入了一桩粉色丑闻,这才导致他现在的身份仅仅被定位在“某高校教师”的位置上。

如果没有这件粉色丑闻,他哪里是什么教师,分明是那所高校的BOSS,说一不二;同时,他还是材料力学的专家,

长期从事力电磁热多场耦合作用下先进材料与结构的力学理论、计算与实验方法研究;并于9年前成为我国科学院院士,今年刚刚成为大洋彼岸的外籍科学院院士。

这样的人是“知识分子”吗?我个人(仅仅代表个人)屡次谈过这个问题——教师群体里面,有两种行为不可容忍

:第一、管不住自己脐下三分;第二、拿了不该自己拿的灰色或者黑色的票票!

一旦突破这两点,这些人一定不是“知识分子”!

我有理由相信,这位老教授应该在两方面都有问题!所以,他不是“知识分子”!

方岱宁教授的人设崩塌在12月7日的热搜视频里。当时,他正在某个封闭空间,参加一个学术巨擘云集的严肃会议。从他所处环境来看,身后是关上的天鹅绒质地的窗帘——一定不是自己家中。

会议进行到某个环节时,在方岱宁教授的画面里,突然闪现出一名身材姣好、明显和他有一到两轮代差的年轻女子身影。

这名女子没有意识到学术会议正在进行,一把抱定老教授的脑袋就是一通热吻。红袖添香夜读书,这哪里是什么“红袖添香夜读书”,这是“红袖添香夜开会”嘛!

老教授显然被这个突发动作弄懵了,一时不知如何是好。

不大一会儿,女子直起身来,这才发现:学术会议正在进行中。她尴尬地对着镜头挥了挥手,迅速闪到了画面以外。

接下来,方岱宁教授只是略显尴尬,继续进行视频会议,并没有其它举动——有理由认为:他和这名女子比较熟悉,这种行为已经司空见惯。

你认为这样的事情很正常?那是你的看法,我不这么认为!

即便文学家、艺术家总要被人们谈及感情生活(不谈感情生活的文学家、艺术家,几乎没有什么谈资),但他们的感情生活也要经得起百年后复盘。他们即便不需要保持一种道德洁癖,那也不能腐臭到无与伦比!

比如鲁迅,他当然可以和许广平卿卿我我,但人家两个人的事情可以摆在桌面上接受人们的祝福和审视!

相形之下,方岱宁教授

有家有室、子孙满堂,婚姻关系正常存续

,这就很不正常了呀!他能把这种关系放在聚光灯下吗?

注意,在这里,我们只谈方岱宁教授的问题,我一向反对污名化脐下三分问题中的女性——男方管住裤腰带,比什么都好使!没有西门庆,哪儿来的潘金莲?!

要知道,让方岱宁教授名誉扫地的这则视频可不是新近发生,而是发生在今年七月份。在这五个月时间里,那些目睹到这一幕的人们,为什么没有出于知识分子的良知站出来,及早解决这个问题?

我们还可以这么说,方岱宁教授的这件花花事儿,即便没有出现在摄像头下,在平时的工作和生活中,也一定有人觉察,并且还都是“知识分子群体”的觉察,但他们视而不见,为什么?

而且,当这件事情登上热榜之后,方岱宁教授家人的反应并不是“以此为耻”,反倒是站出来为他开脱,表明自己“不在乎”的立场,希望放教授一马。

这一切都表明——这些知识分子群体,在品格上,好像有那么一点点瑕疵。

如果我们对知识分子的看法仅止步于此,我其实也不会码这些文字。其实,我有自己的私心。我想表达的是:这样的人,竟然站在学术高点,他们指引的方向会不会出现问题?

比如,类似于这样的人,正在中小学教师队伍里一步步试探:

首先是推出“聘任”,然后是推出“某管某聘”,直到最近的“教师退出机制”

——图穷匕见。

这些举措的最终决定权,百分之一百掌控在上面这些“高阶知识分子”手中。

我们用不用担心,其中有一些类似于“委身方岱宁教授”的事情发生?——感叹一句:唉,我是一名雄性动物,还年过不惑,先天禀赋就使我的“委身大计”泡了汤!

此外,从我的从教经历来看,我个人推测(仅仅是个人推测):这位教授未必就名实相符,他也可能只是一个被树立起来的标杆。他的学术造诣,未必就不是来自于复制粘贴和剪切——不好意思,我参考了中小学教师的论文、课题出炉现状!

您也别骂我,如果您不相信,你可以看看:即便是2020年之后了,还有

“熟鸡蛋返生”

的一类学术论文面世!不是窥斑知豹吗?

单单“熟鸡蛋返生”的例子,还不够刺激您的神经?那么,您还记不记得那个穿着一身奢侈品、用手指头指着稿子念的、身材姣好、面容姣好的李少莉?她赖以成名的好几篇论文,被人们找了出来:同样有水分,经不起推敲!

方岱宁教授是学界巨擘,这一点,在事情发生之前,没有人质疑吧?他身为学界巨擘,在论文和课题“能不能通过”方面,一定有着说一不二的影响力——这一点,在事情发生前,也没有人质疑吧?

那么,铺天盖地的论文和课题有多少水分,又有多大作用,这个问题应该画一个问号!尤其是,

中小学教师群体中的课题和论文

有多大水分和多大作用,更应该画上一个问号!

或许,方岱宁教授攀到学术高顶的现象,反映出了教师队伍中的一个问题:大盗从来不操戈,他们往往能凭借着过人的“情商”和“人脉”走到了今天的位置!

饶毅这个人不简单,他作为一名分子神经生物学的专家,在科学成就上一点不比这位方岱宁教授差。饶毅这个人还有一个特点——简直就是科学界里的王朔,堪称凶猛。他提到过一个个人观点:

需要警惕“魏忠贤化”、“李莲英化”!

再来看看方岱宁教授,我觉得饶毅说错了——完全不必要担心,64岁的老教授,身体还倍儿棒。起码比我这个四十岁的老东西强多了,这个年纪,人家还热衷于脐下三分的活动!更重要的是,女方竟然还比他小了那么那么多!

反观我,现在好像已经不经常想那些花花事儿,电脑硬盘里的影片,已经删了再删呀!

他的身体好,一定有什么客观保证。一个人,如果在经济方面,整天捉襟见肘;在工作方面整天殚精竭虑的话,怎么可能身体好?

当然,你若坚持自己的意见:人家穷得叮当响、一心扑在工作上,但人家还就是身体棒,那我也没什么说的。只能说,我们认识不在一个层次上。

并且,我还以为:纵观方岱宁教授的履历,他一直都处在学术和学校的顶端位置,既然他能做到“红袖添香夜开会”,怎么不可能做到“红袖添香也敛财”呢?当一个人“下流”成性的时候,他的物质生活怎么保证?那不得通过各种各样的摆不上桌面的动作获取吗?这样的人,你会觉得他两袖清风吗?

站在我的位置上来看,方岱宁教授对中小学队伍的启示是——

不要人为制造出圈层的金字塔,不要让老师们为了一根挂在竹竿顶端的胡萝卜你争我夺。否则,这里只会滋生出巧取豪夺的各种岳不群式人物!淡化教育中的功利色彩,让普通的老黄牛老师们舒心,让教育回归本心——这才是我们的应有之义。

比如:饱受教师们诟病的职称,完全可以参考工作量和工作年限,不要搞成一个“顶戴花翎”。如果出现了“顶戴花翎”,一部分人难免变成方岱宁教授——追求各种华而不实的虚名;再进一步,当然就会表现出“老当益壮”的另一面:别说“热吻”,“吃着火锅唱着歌”也不奇怪。

参考工作量和工作年限有什么不对呢?不想讲大道理了,随手举个浅显的例子吧:你的父母“工作年限”大了,在你家的地位不应该越来越高吗?

我,一名普通的小学数学教师,也是闲的,才写下这些文字——知音少,弦断有谁听?