感觉孩子不是学习的料怎么办?

从我自己的经历来看,对某件事情的“开窍”是客观存在的。

我是到上大学才学会学习,状态最好的那阵子,自学各科考试前的心态都是“只有考满分的可能性,不可能有我不会做的题”。

刚发现新大陆时有点用力过猛,时间一长就和生活真正平衡了。

考研是工作七年之后,考试的时候大宝还没断奶,此后一路学习工作,带着好奇心和学习力顺顺利利保持着比较好的学习状态。

不仅仅是学习哈,做任何一件事都一个道理,但是学习是最常见也相对更成熟的路径。

如果没有外界能量的加持,很多人一辈子都在临界能量点之下。

好消息是,一旦突破临界能量点,他会有更容易理解多个不同领域的高峰体验的能力,一通百通。这个临界能量点的突破,不一定是来自“学习”这个点的突破。

更好的消息是,这件事是可以有外界能量加持的。父母正好可以帮助做这件事。

会当凌绝顶,一览众山小

会当凌绝顶,一览众山小

不是给孩子补课做辅导,不是盲目报兴趣班,也不是在自身都很糊涂的情况下给孩子定下各种必须遵守的规矩。

爱的本质,是保护选择权和可选项,而不是消灭可选项,听得懂的握个手。

时间精力有限,说几个我认为性价比最高的事,供参考。

换个更好的城市,或者换个更好的学区。因为普通父母本身对孩子的影响其实是比较有限的,自身的天花板太低,瓶颈太多。用周围的能量密度来影响孩子,可以事半功倍。

只要思路开阔,这是一个比较容易达到的状态,但再要往后走,就得父母规划好自己了。

是的,规划自己比规划孩子更重要,不是布置任务,而是一起成长。

就像现在人人都可以用deep seek了,相当于都能同时请十几位全科博士同时辅导孩子,那孩子就能成才吗?并不。

因为缺的并不是仅仅是名师,更重要的是伴读书童。而且有些课程是没法只靠线上名师来完成的,比如体育。

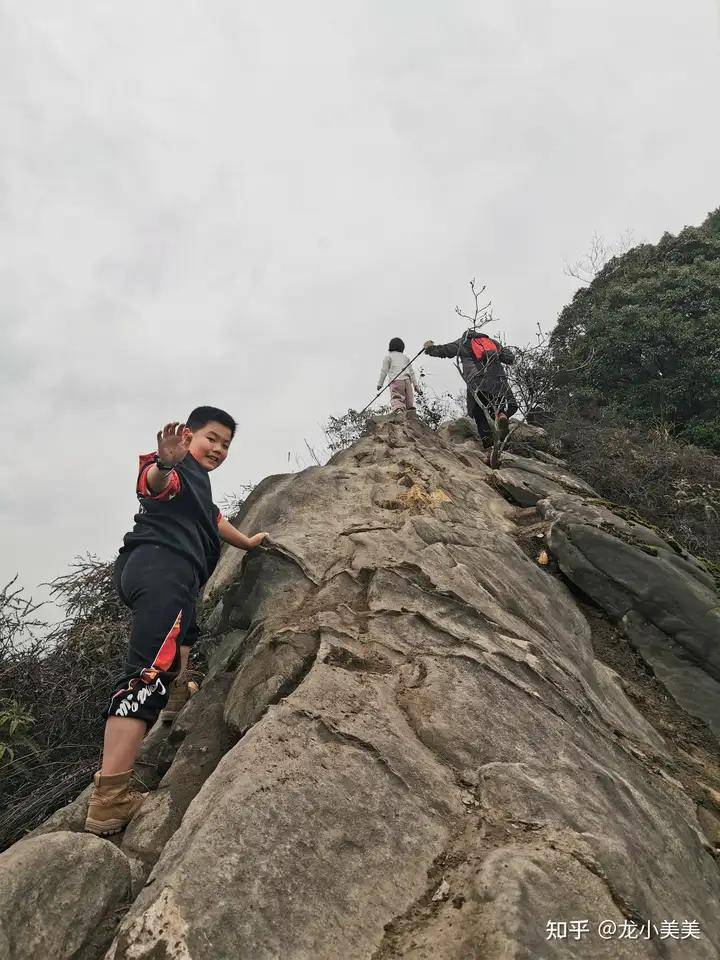

陪同孩子加强体育锻炼,找到喜好之后专注一两项坚持下去,我们重庆山多,周末一般就全家出去爬山,今年因为学校社团的体验吸引了孩子,我们新增了击剑训练。

周末固定节目

周末固定节目

体育运动的早期正反馈速度比学习来得快,而对意志力的磨练对学习这件事同样有正向作用,可以以此类推到生活中的方方面面,事半功倍。AI时代,这一点的重要性又再提升一维。

天生我材必有用。在以上两点的基础上,陪同孩子多体验新鲜事,时刻关注孩子的反应。

各种筛选过的好书给足,学科不限,内容多样,随手取阅的条件创造好,阅读角布置温馨,舒服的阅读沙发、阅读灯,不管孩子走不走学习的路,阅读都是个事半功倍的破圈手段,关注孩子对特定领域的反应。

我家客厅没有电视,书管够

我家客厅没有电视,书管够

带孩子去没去过的地方,深度体验一项手工、一项民俗、一处奇异的风景,结合历史、地理、政治资料,资源给足,关注孩子的反应。

持续的能量叠加,有一个很常见的表现形式,就是源源不断的正反馈。

相比于孩子自己从心流中得到快乐,持续创造正反馈出现的概率要高很多,也更可控。

人对正反馈的瘾是写在基因里的,要发自内心的相信他可以才给得出来,他能感知到,就会真的可以。

最后就是,如果条件允许,探索期尽量足够长,所有大器晚成的人,都有一个允许足够长探索期的家庭,比如饺子。

这一点其实对家长要求蛮高的,前面说的是托举,这里说的是托底:砸的都是金钱、人脉,统称资源。家长做到的程度,就是孩子的起跑线。

最后的最后,如果你没有这个执念,也不一定非得让做到怎样,人生不过短短几十年,怎么过都是一场体验,精彩与否其实也都可以自己定义。共勉。