高考地理中的天体判断

在高考地理中,天体判断是重要的考点之一,涉及天体的定义、分类、天体系统层次以及相关现象的分析。

一、天体的定义与判断

1. 天体的概念

天体是宇宙中各种物质的存在形式,包括自然天体(如恒星、行星、卫星、彗星、星云、流星体等)和人造天体(如人造卫星、空间站等)。

1.关键区别:天体必须位于宇宙空间并独立运行。例如:

2.地球大气层内的流星现象(燃烧的流星体)不是天体;

3.太空中的陨石(未进入大气层)是天体,但落地的陨石属于地球物质。

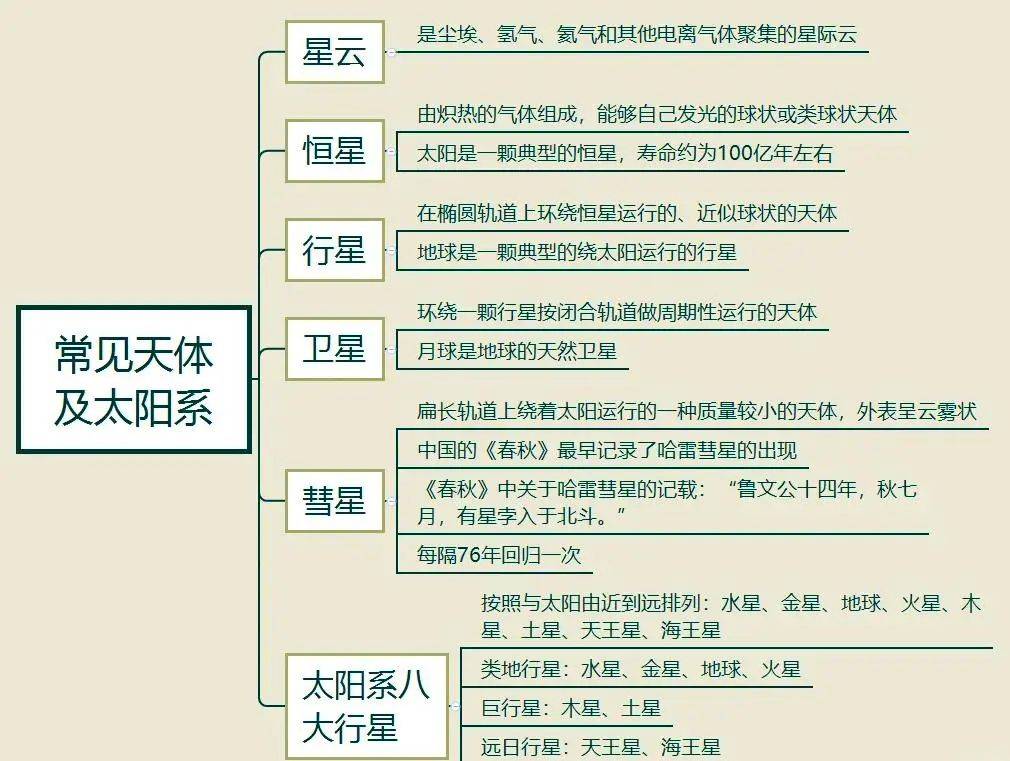

2. 常见天体类型判断

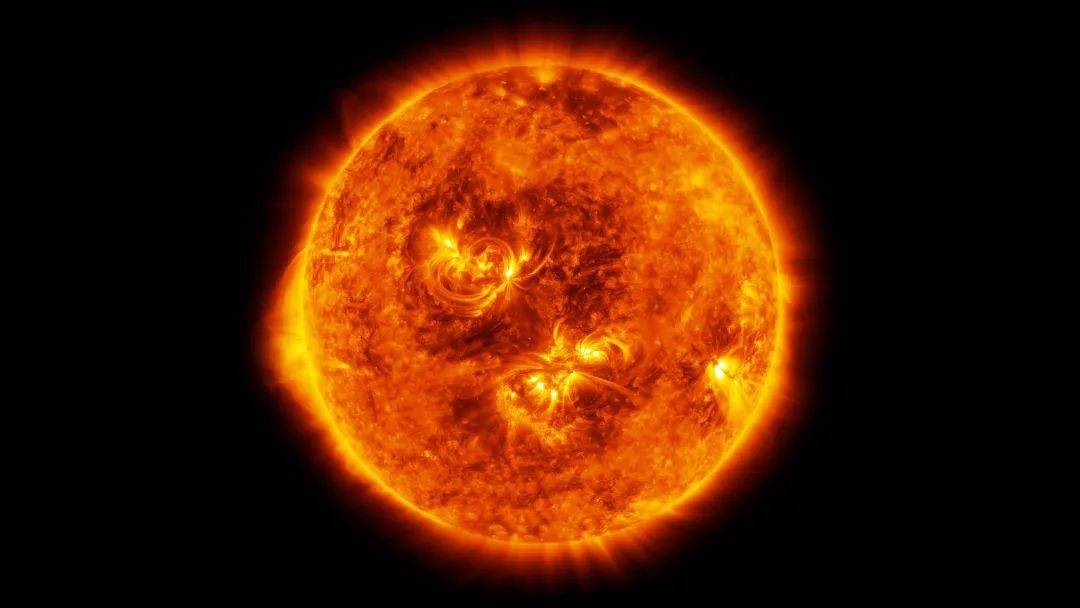

(1)恒星:自身能发光发热(如太阳);

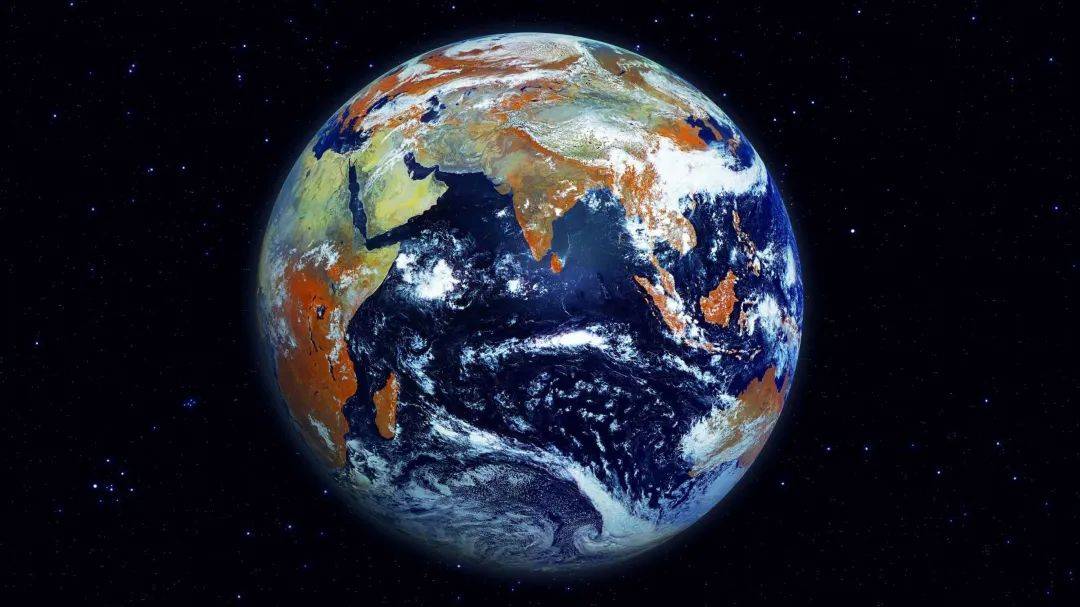

(2)行星:围绕恒星运行,不发光(如地球、火星);

(3)卫星:绕行星运行(如月球);

(4)彗星:由冰和尘埃组成,有彗尾(如哈雷彗星);

(5)流星体:进入大气层前的小天体,与大气摩擦发光形成流星现象。

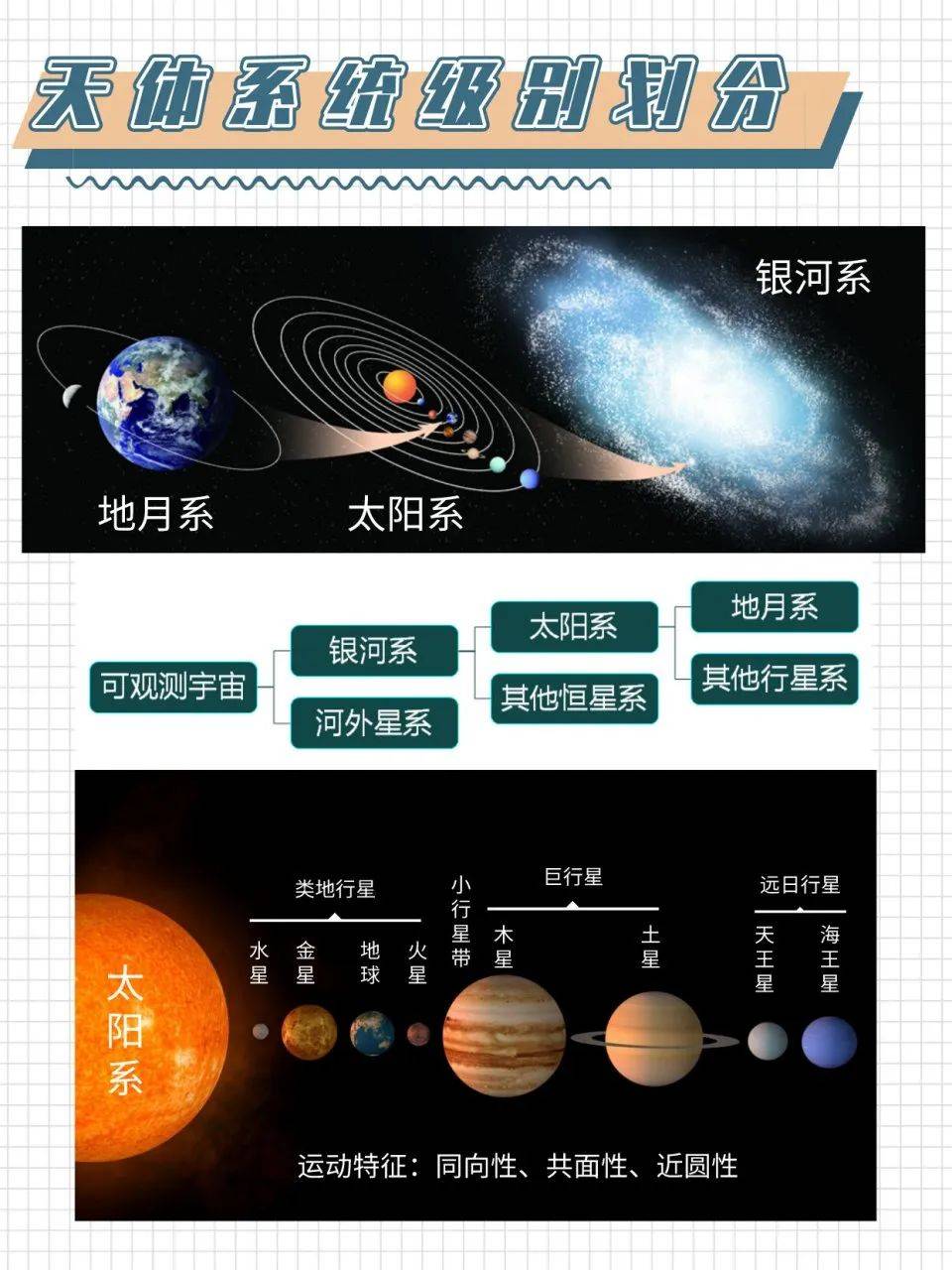

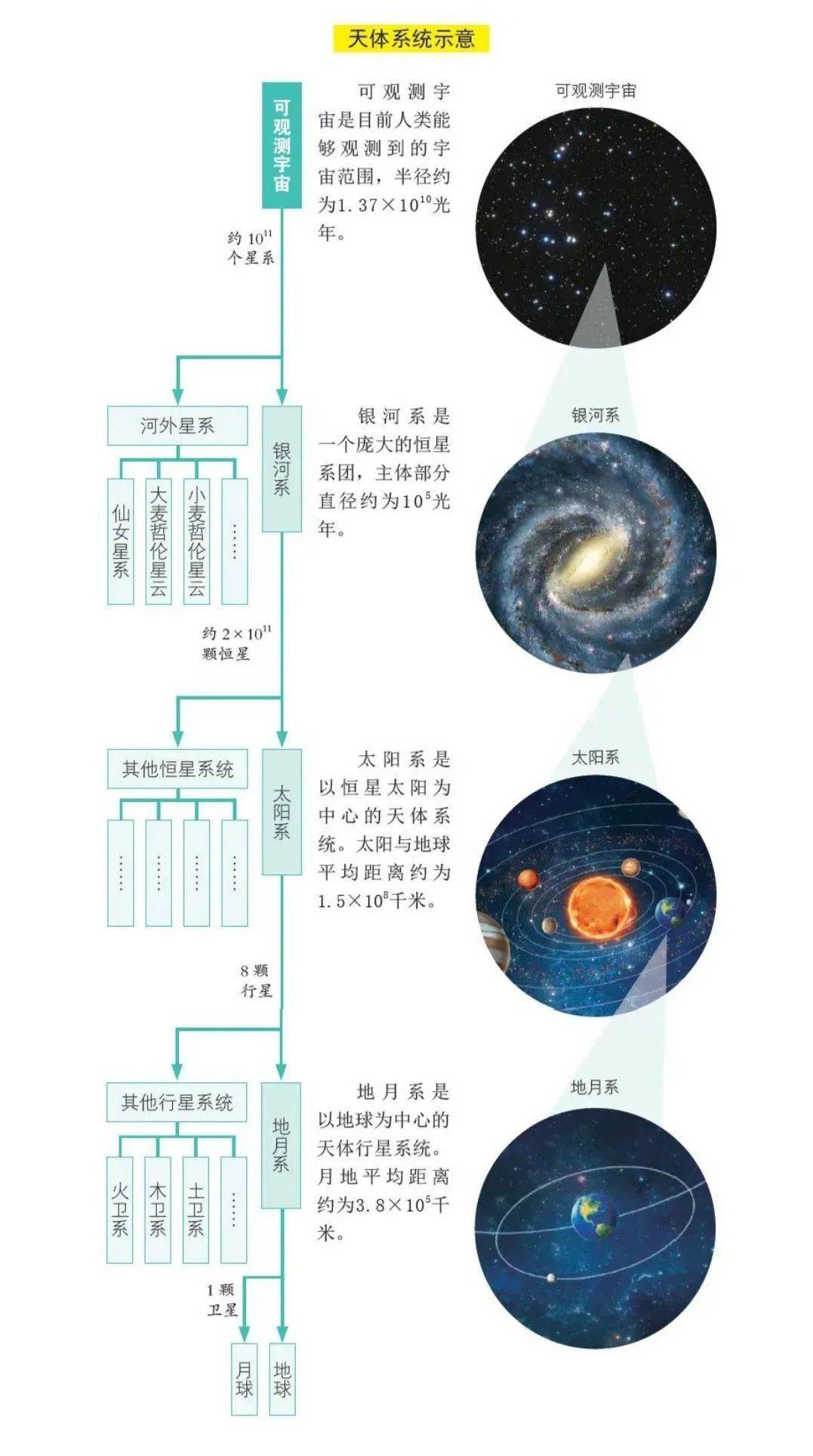

二、天体系统的层次

天体因引力相互绕转形成天体系统,层次由小到大为:

1. 地月系:地球与月球;

2. 太阳系:太阳及其八大行星、卫星、小行星带(火星与木星之间)等;

3. 银河系:太阳系所在的星系,直径约10万光年;

4. 河外星系:银河系之外的星系(如仙女座星系);

5. 总星系:目前观测到的宇宙范围(≈可见宇宙)。

易错点

1.小行星带属于太阳系,彗星绕太阳运行则属于太阳系;

2.银河系与河外星系是并列关系,均属于总星系。

三、典型天象与天体位置

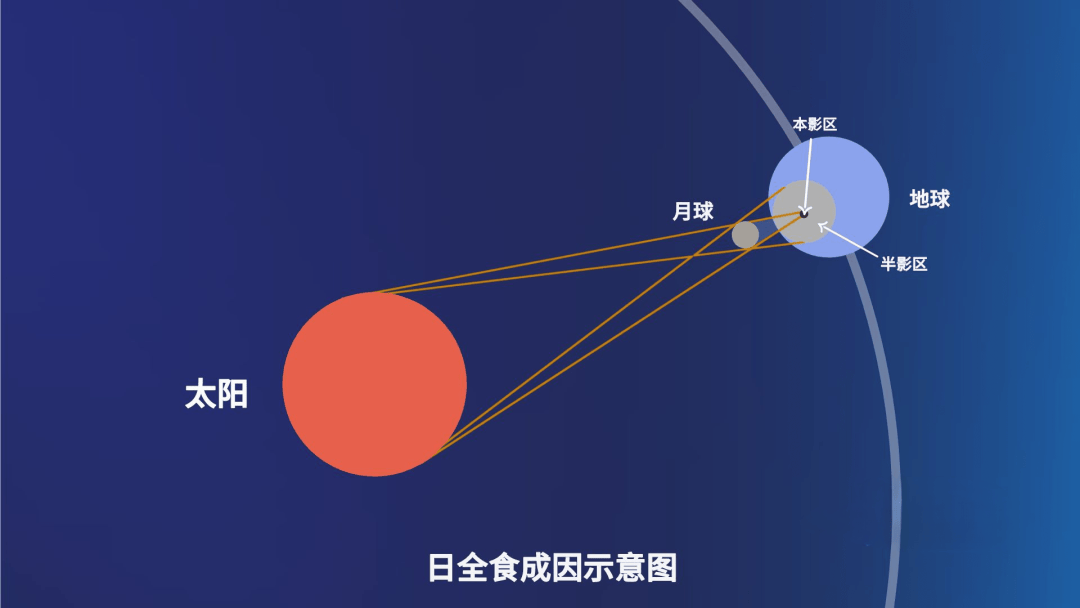

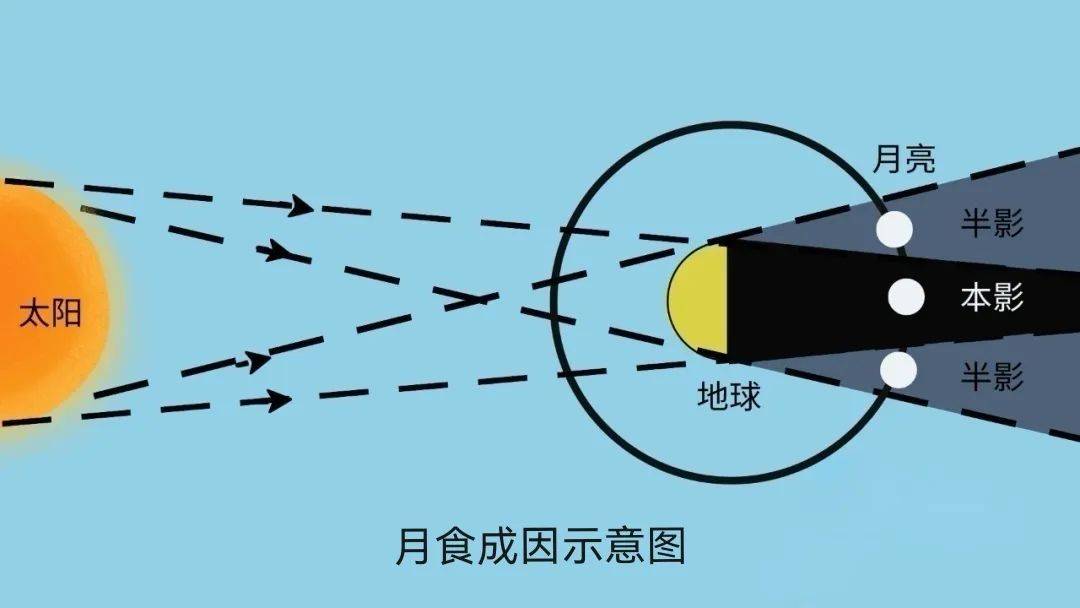

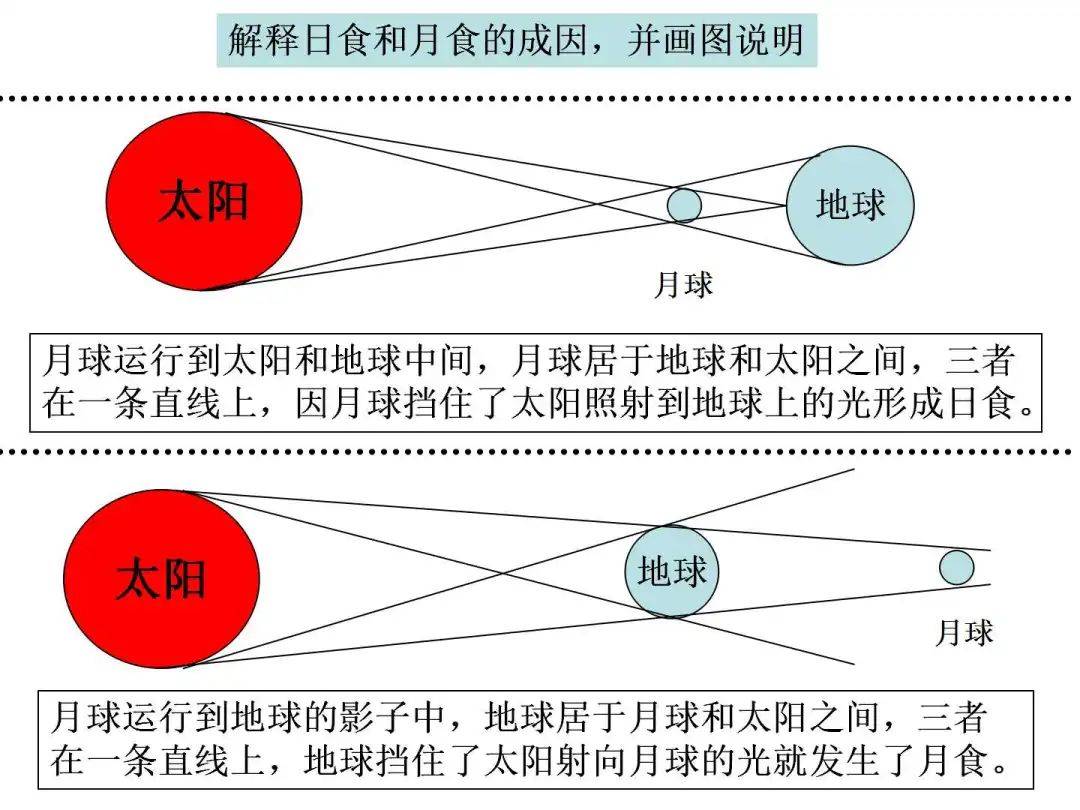

1. 日食与月食

(1)日食:月球位于太阳与地球之间(新月时),形成日全食、日偏食、日环食;

(2)月食:地球位于太阳与月球之间(满月时),形成月全食、月偏食。

2. 流星雨

由彗星碎片(流星体群)进入地球大气层燃烧形成,如狮子座流星雨(母体为坦普尔-塔特尔彗星)。

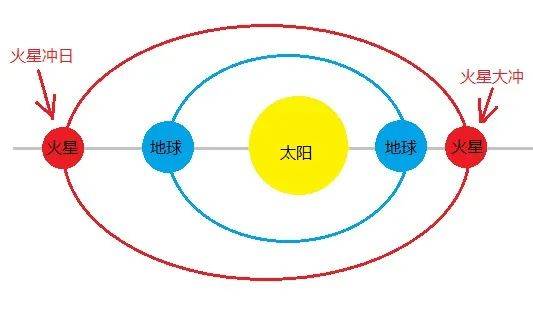

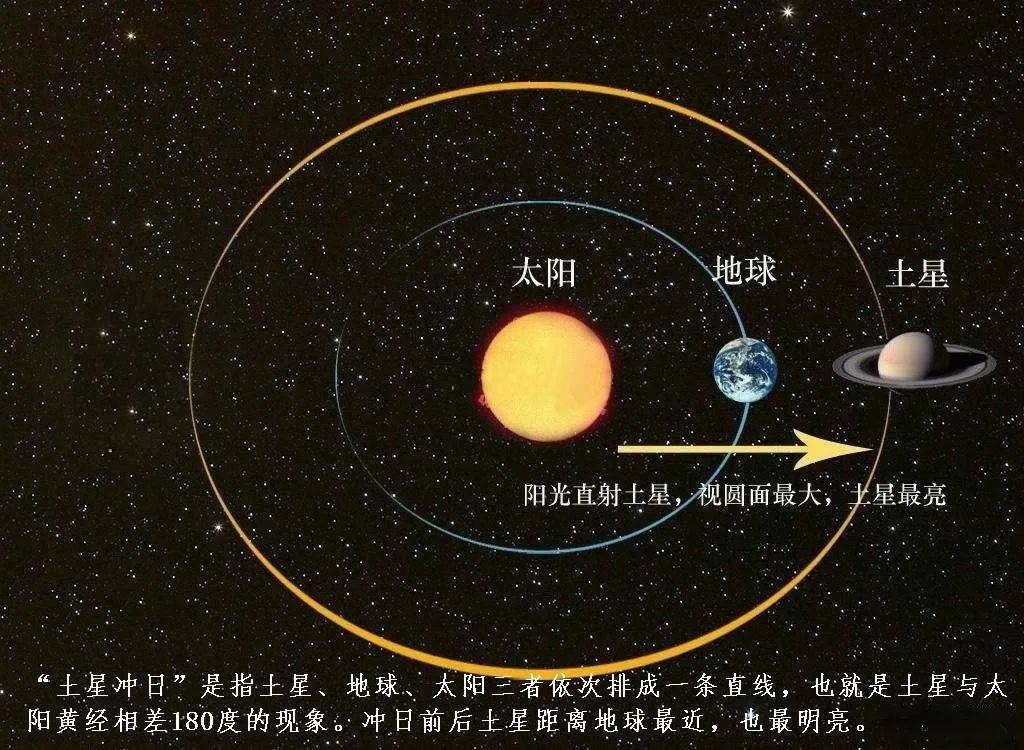

3. 行星冲日

地外行星(如火星)与太阳分处地球两侧,此时行星最亮,适合观测。

四、地球存在生命的条件

1. 宇宙环境:稳定的太阳光照、安全的行星际空间(如小行星带外有大行星“清扫”);

2. 自身条件:适宜的温度(日地距离适中)、液态水、大气层(地球体积质量适中)。

五、解题技巧

1. 明确天体的独立性:判断是否脱离地球大气层或依附于其他天体。

2. 分析天体系统归属:根据绕转中心确定层次(如月球→地月系→太阳系→银河系)。

3. 结合天文现象本质:如流星雨是“现象”而非天体,彗尾长短与太阳距离有关。

4. 注意最新科技热点:如中国空间站(人造天体)、火星探测器(进入火星轨道后属于人造天体)。

六、例题解析

1.题目:2023年某地观测到明亮彗星,其彗尾指向背离太阳方向。判断该彗星所属天体系统及彗尾成因。

2.答案:

(1)彗星属于太阳系(绕太阳运行);

(2)彗尾由太阳风驱赶彗星物质形成,始终背向太阳(距离太阳越近,彗尾越长)。

通过以上梳理,结合实例和逻辑判断,可系统掌握高考地理中的天体判断要点。