暑假带娃出游如“社死”现场?韩国这股妖风, 终于吹到中国…

“厌童”,表面看是对孩童吵闹的不耐,实则暴露出年轻一代在高压力、低希望生活下的精神困境。

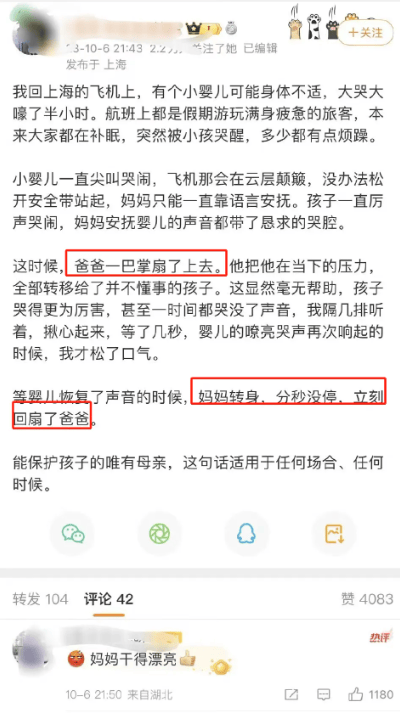

当社会的不满发泄在毫无反抗能力的孩子身上,背后暴露出来的隐患,正在撕裂我们的社会和谐。

本文作者:立正妈妈 ,国家人社部 高级儿童情商指导顾问,中国图书馆学会 儿童阅读推广人。

........................................

不知道为什么,如今家长有种隐隐的同感:越来越不敢带娃出门了。

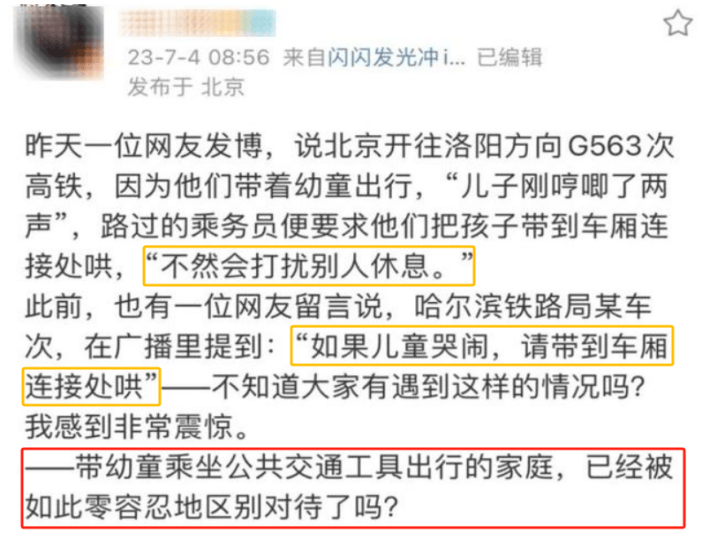

从被陌生人瞪到“后背发凉”;到被邻桌阿姨阴阳“现在的孩子真没教养”;再到餐厅服务员委婉提醒“能不能让孩子安静点”;还有高铁上只针对儿童噪音的提醒…

如果说带娃出门是一场“西天取经”,那么九九八十一难的第一难,就是如何让娃安静别扰民,避免成为“厌童者”攻击的对象。

出门遭遇的“厌童修罗场”

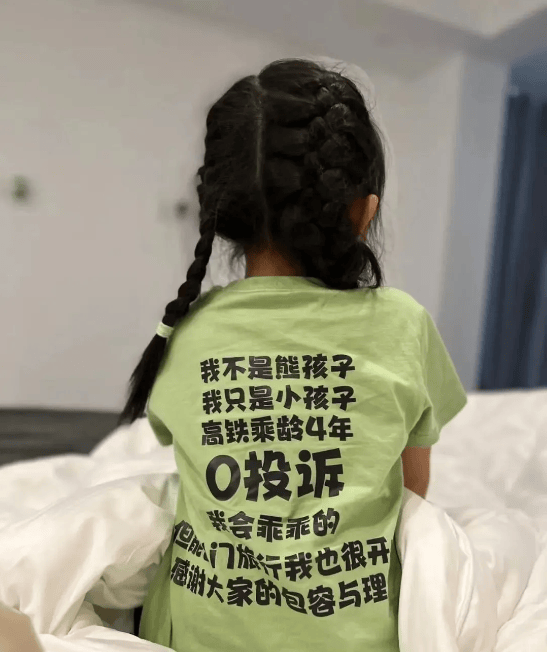

现在的社会,对孩子简直是魔鬼要求,恨不得他们一出门就自动切换成“静音乖巧”模式。但凡孩子有点活泼好动的人类幼崽本能,立马就被贴上“熊孩子”标签。

“厌童”歪风一吹,家长和非家长群体之间的剑拔弩张更是愈发激烈。

围观者觉得家长不作为,上纲上线扣“熊孩子背后必有熊家长”的帽子。家长委屈喊冤,明明想尽办法hold住孩子那不受控的小手小脚,但架不住孩子本性,分分钟就会成为“全民公敌”。

有朋友在小红书上吐槽坐高铁时的心塞遭遇:“1岁半的娃因为饿了哭了两分钟,全车厢的眼神像刀子。”

比这段遭遇更扎心的,是评论区里的阴阳怪气——

- “带娃就别挤公共交通啦!”

- “哭就给塞点吃的,让他闭嘴啊!”

- “没本事管住娃,就别带出门霍霍别人!”

- “熊孩子的背后,就是熊家长惯的。”

朋友忍不住怀疑:孩子小,就不配出门了吗?

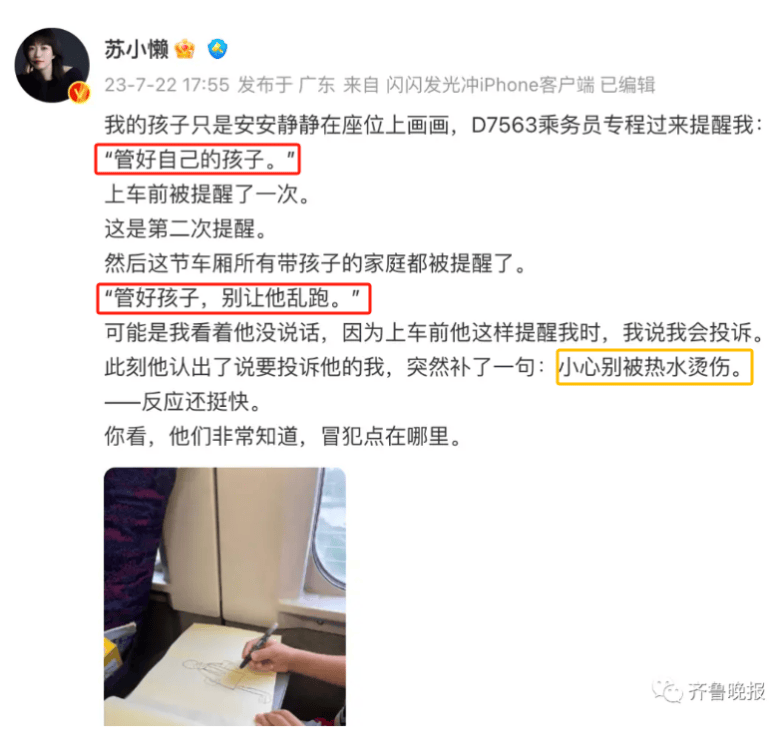

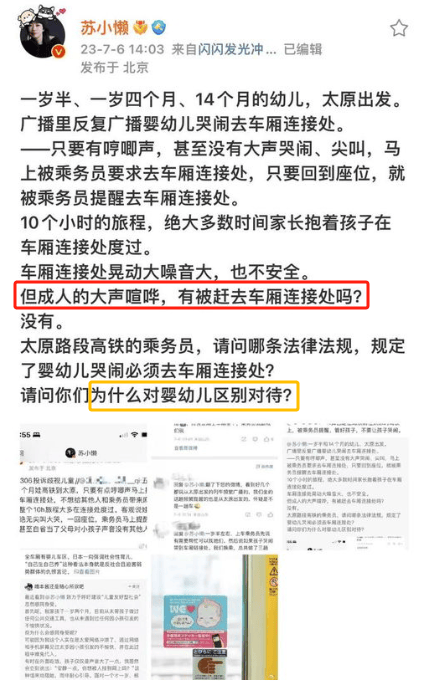

去年,作家苏小懒就曾因为一条带孩子坐高铁的微博上了热搜。

在高铁上,她的孩子安静坐着,却被乘务员两次有针对地提醒“管好孩子”。当列车员发现她提出会投诉后,还突然“问候”了一句——“小心别被热水烫伤。”

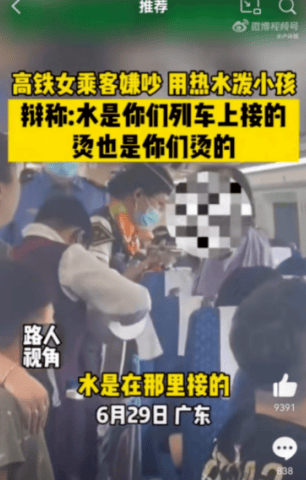

这让人联想到了前不久高铁上发生的“开水烫娃”的新闻,只因女乘客因为嫌孩子太吵,居然用热水泼他!

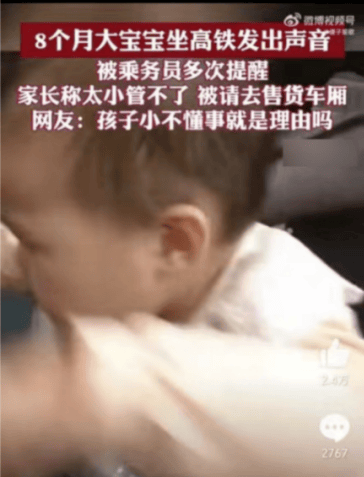

还有因为8个月的婴儿发出声音,连娃带妈被请到售货车厢。

于是,她在社交平台发文说明了事情经过,表示感觉被冒犯,明确表态反对区别对待,并呼吁公众对婴幼儿家庭要有包容度。

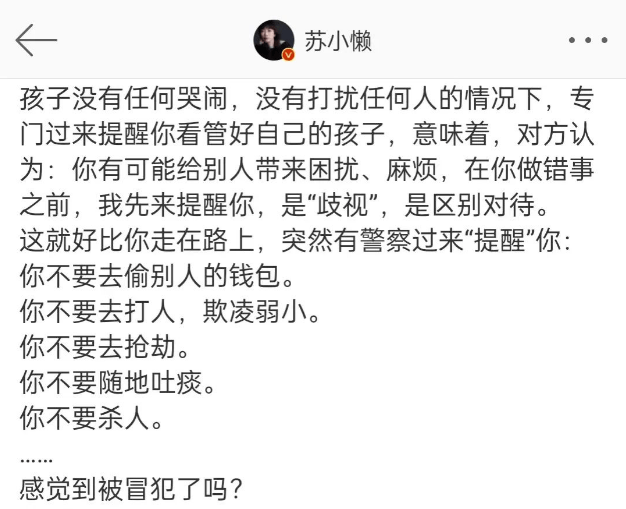

对于别人指出的“玻璃心”,“小题大做”,她也直言不讳地解释了为何感到被冒犯。

只因“另眼相待”的提醒,犹如歧视,会让许多家长嘴上无语,心里憋屈。

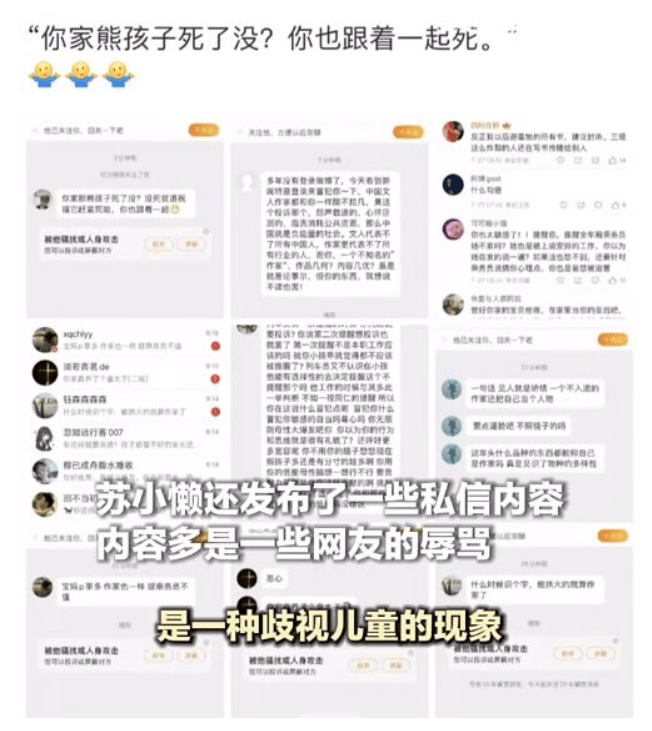

但事件接下来的走向却属实让人意想不到。这条微博让她遭遇了激烈的网暴,不仅评论区被污言辱骂攻陷,私信里充斥着威胁恐吓,连新书作品都被抵制。

一石激起千层浪,我们不得不承认,“厌童”已经成为社会风气中难以掩饰的浪潮。

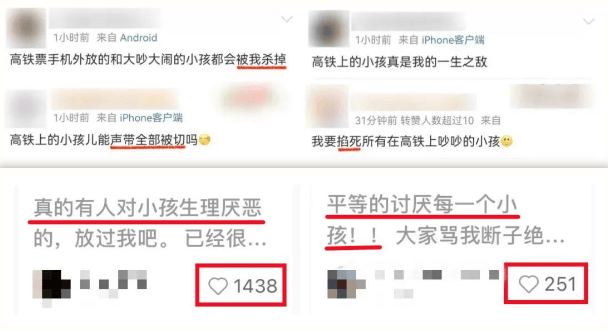

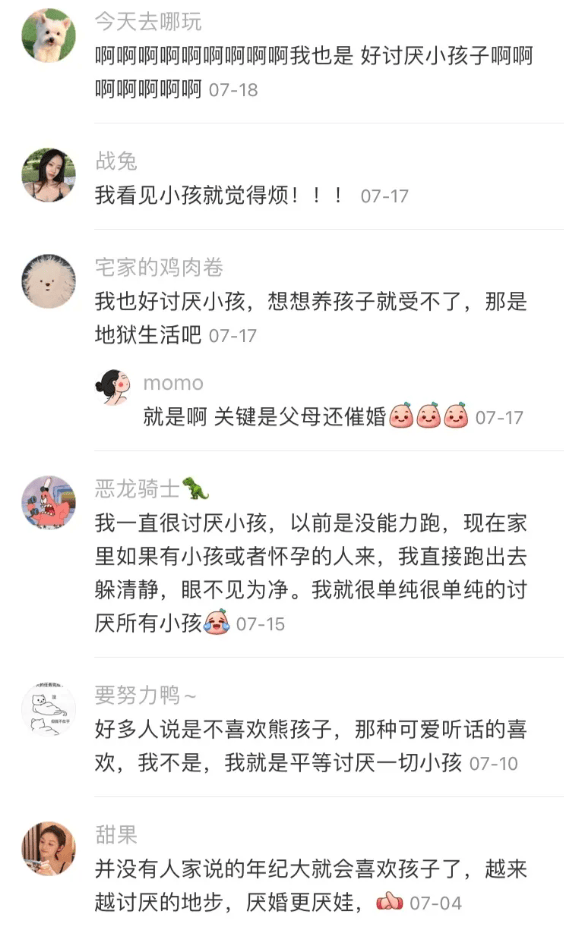

网上言辞激烈的“厌娃宣言”比比皆是,更惊人的是点赞数还高举不下:

- “我要掐死所有在高铁上吵吵的小孩!”

- “高铁上的小孩能声带全切掉吗?”

- “给孩子喂点安眠药!”

- “平等地讨厌每一个小孩!”

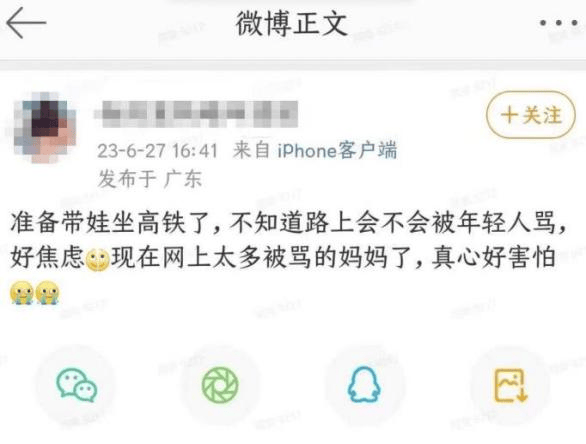

带娃出门,胆战心惊。害怕娃一哭闹,随时可能被拍视频发上网,配上“无良父母”、“熊孩子”的标签,瞬间引爆舆论,变成了“厌童VS护娃”的大型骂战。

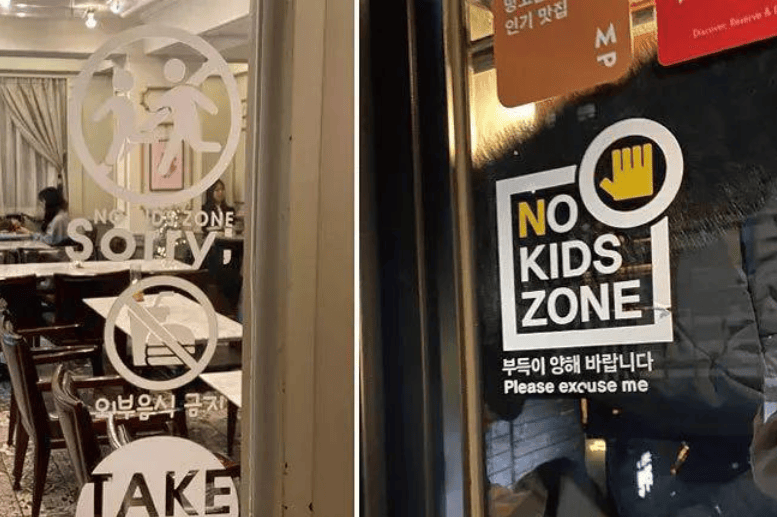

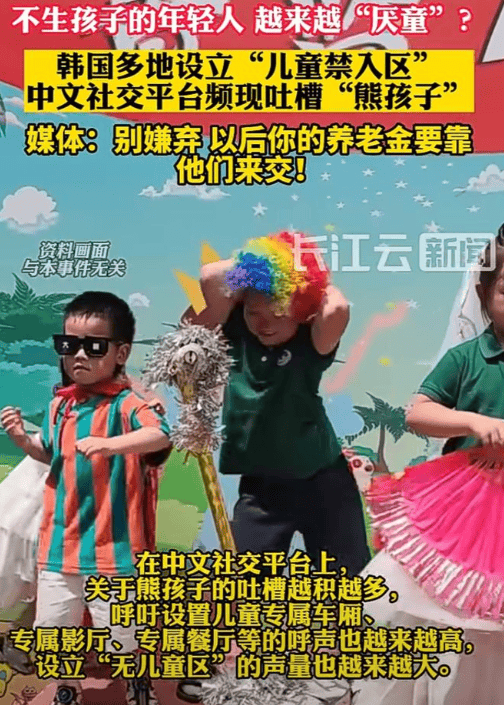

而且,“见童生厌”的情绪不仅在网上泛滥,还扩散到现实生活中,有人呼吁效仿韩国,设置“狗和孩子禁止入内”的“无童”区。

有些酒店的家庭套房,注意事项中会强调“该房型不可携带儿童入住”。有些店门口直接贴出“3-13岁儿童谢绝入内”告示,理由是“店主厌童”——

“带孩子出门感觉低人一等,生怕孩子闹出动静,一不留神就被网暴”……带娃出门,不知道从何时起,居然成为一种罪过?

我们的社会,已经到了容不下人类幼崽的地步了吗?

不被理解的带娃之殇

其实,而大家的“谈娃色变”,也并非毫无来由的戾气冲天,见娃生厌。而是接受不了个别熊孩子上蹿下跳,影响他人,家长却熟视无睹,不闻不问。

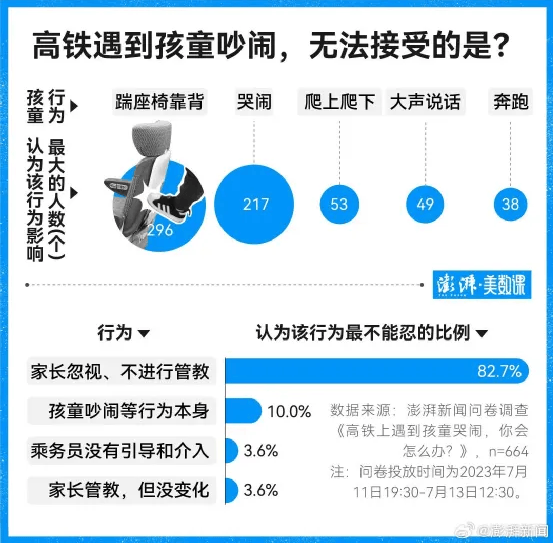

《澎湃新闻》曾经做过一个问卷调查——“高铁上遇到孩童吵闹,你最无法接受的是什么?”

82.7%的网友都选择了“家长忽视、不进行管教”。可以说,“熊孩子”背后的“熊家长”更让人生气。

诚然,生活中确实存在个别缺乏管教的“熊孩子”,无法无天,全然不顾对周边人带来的困扰。但事实上,大部分带孩子出门的家长,都是秉承尽可能不影响他人的原则,努力安抚自家娃。偶尔“噪音扰邻”,内心也是万分愧疚。

并且许多家长也身体力行,用行动来尽可能减少对他人的干扰。如有新手妈妈第一次带孩子长途飞行,就提前给座位附近的乘客准备致歉礼品,耳塞、零食等一应俱全,比航司的服务还要体贴。

只是,父母再充足的准备工作,都很难预防孩子突发的“出其不意”。

环球影城曾发生过一件事,有个3岁的小男孩在室外拉臭臭,被人拍下来传到网上,迅速引来骂声一片,纷纷指责孩子和家长没素质。

但事实却是,孩子还太小,实在憋不住,家长只能垫了纸巾,在他拉完以后收拾干净。家长也感到狼狈不堪,但人有三急,何况是3岁还无法“自控”的孩子,只能出此下策,尽量减少对公共环境的影响。

但网友们却毫无遮掩地怼着直拍,肆无忌惮地在网络上暴露孩子的面容和私密部位,供网民们“处刑”。网暴狂欢中,全然忘了这一刀刀刺向的无辜稚子,是曾经未长大的你我。

网上也有正义之士愤怒发声——

“养猫养狗在路上随地大小便就能包容,却容不下一个三岁的孩子?”

宣称“不孕不育”的年轻人不会理解,孩子没有“一键听话”功能。很多时候,他们无法自控,家长也很难管控。

带娃出门会遭遇的困难,只有亲身体验的人才知道有多心力交瘁。

《奇葩说》辩手罗淼就曾提出,如果要求家长把哭闹的孩子带离座位去哄,首先要提供一个安全区域,否则就像“没有女厕所,让女生趁男生不注意的时候去上厕所”一样荒唐。

“厌童”还是“厌烦”?

矛盾背后的“隐形战场”

为什么人们、尤其是年轻人会如此“厌童”?其实也不全然是包容度降低的问题。

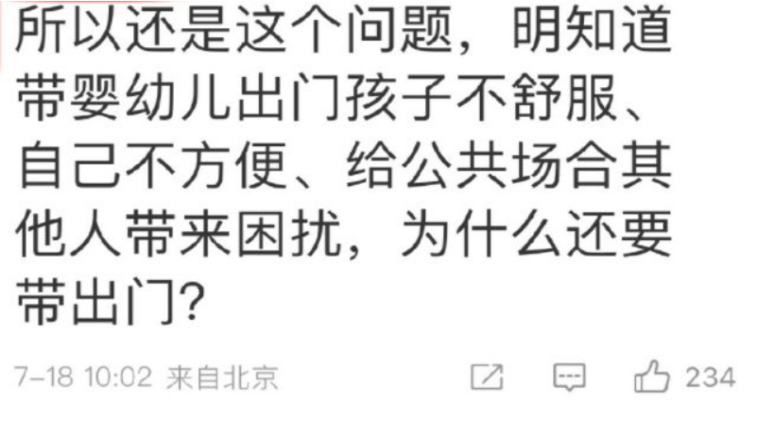

带娃出门,本质上是在争夺公共空间的“使用权”。

成年人默认“公共场所=安静有序”,而娃的天性就是“探索+表达”。当两者的需求碰撞,矛盾就爆发了。

美国精神分析学家伊丽莎白·扬-布鲁尔(Elisabeth Young-Bruehl) 发现——

“成年人越感到‘被围困和没有权力’,他们就越会对孩子感到愤怒,因为他们没有感到被重视、尊重,甚至被爱。”

独生子女盛行的一代,习惯了独享资源,所以很难对另一个幼小的生命产生同理心;同时,现实经济下行的环境中,很多年轻人就业和生活都屡遭挫败,对社会充满戾气,在巨大的不安全感下,他们自顾不暇,很难对“带娃难”这件事产生共情,更没有办法容忍别人的孩子给自己带来丝毫的麻烦。

大环境让他们感受不到爱,自然难以有余力去爱人。

作家河森堡发就指出,厌童说明社会上弥漫着一种“有今天无明天”的氛围。

生养孩子需要超长线的投资,这与年轻一代“活在当下”的心态是背离的。

孩子意味着新生和希望,当决定“不婚不育保平安”,希望已经不是青年的寄托所在,那么他们眼里就只看得见自己。

恰如法王路易十五那句名言——“我死后哪管洪水滔天!”

在年轻人自顾不暇的时候,“孩子是你的来时路,也是你的未来光”这种告诫之言,已经很难感同身受被认同。

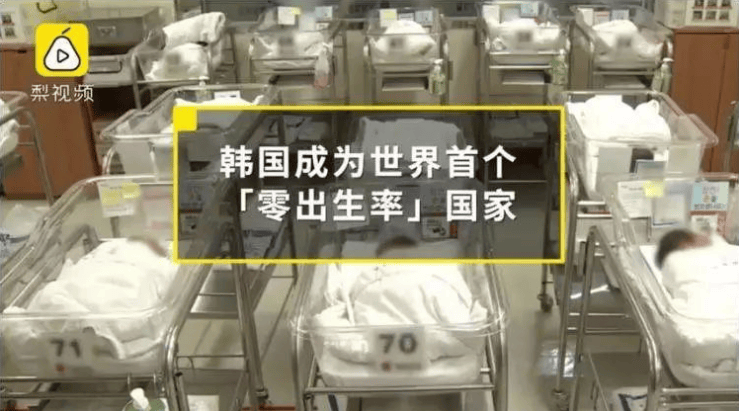

韩国是全球第一个生育率跌破 1 的国家,也是第一个出现挂有“儿童禁入”标识的餐厅。如今全国已经有500多家餐厅和咖啡馆采取了同样的举措。有些咖啡馆甚至写明“Yes Pets,No Kids”,宠物都被允许入内,却不欢迎孩子。

在韩国,儿童的实际生活空间被疯狂压缩的同时,对于儿童群体的讨伐和责骂也越来越多。

韩泰研究2022年针对一千名18周岁以上的男女为对象,进行了有关No Kids Zone的舆论调查,结果显示,73%的受访者支持设立“无儿童区”(no kids zone),反对者的比例仅占18%。

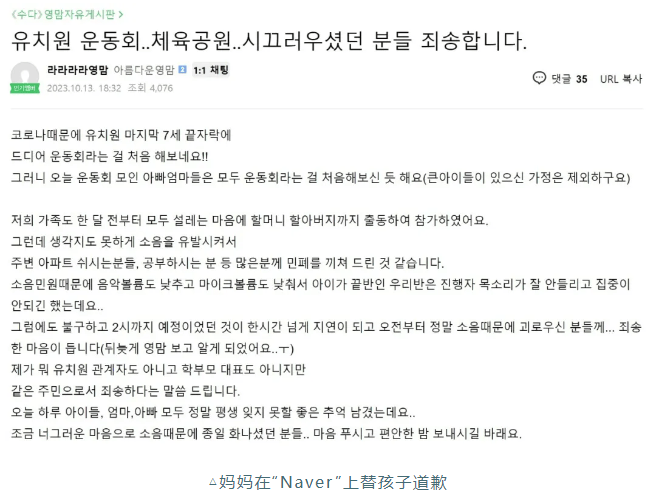

谁能想到,在韩国有小学因为召开运动会,噪音引起居民投诉,最后校方不得不让孩子们画了许多道歉手抄报,围绕学校外墙张贴了一整圈,上面写满了“对不起,我发出了噪音”,附近居民方才悻悻作罢。

甚至还出现家长在网络社交平台自发道歉——

“我既不是幼儿园官员,也不是家长代表。我们给许多人带来了困扰,对于那些因为噪声而气愤万分的人们,我仅代表我个人向大家说对不起。”

一方面是生育率不断下降,一方面对儿童不友好的状态日益加剧。

最初,没有人将这两者的影响联系到一起,直到牛津大学的大卫·科尔曼的话发出警告:“韩国将是第一个因人口减少而从地球上消失的国家。”

“少子危机”带来的影响,并非只有生育率。

若不及时驱散这股阴霾,未来韩国或将面临劳动力严重短缺,社会养老负担不堪重负,经济发展陷入停滞甚至衰退的困境,国家的活力与竞争力也将随新生人口的减少而逐渐消逝 。

有同样情况的,是深陷生育率全球倒数第二警戒线的中国。可以说,如果厌童之风愈演愈烈,韩国的今天,就会是我国的明天。

每个孩子,都值得被温柔以待

“若想克服世界最低出生率,首先就要改变这个变相拒绝儿童和养育者的社会。”

韩国基本收入党议员龙惠仁在国会沟通馆召开记者会坦言:“No Kids Zone不应该存在,真正应该存在的是First Kids Zone(儿童优先区域)!”

事实上,“厌童”这个字眼还裹挟着来自四面八方的情绪。

成人通过对儿童的围剿,发泄着对社会的不满。网上那些因为孩子吵闹引发的骂战,双方吵得热火朝天,最后问题没解决,倒让社会多了几分硝烟味。

河森堡在国内厌童事件中的评论中,曾用“泰森原则”指出根源所在——

“同样的情形之下,如果人们面对的是拳王,是否还会将心中的不满大肆宣泄出来?”

他表示,“如果那麻烦是泰森搞出来的,你都忍不了,那你就可以抗议。但一个人若是在公众场合对泰森和小朋友持有不同的标准,那就说明他的抗议在公共道德之外,还混杂了其他的东西。”

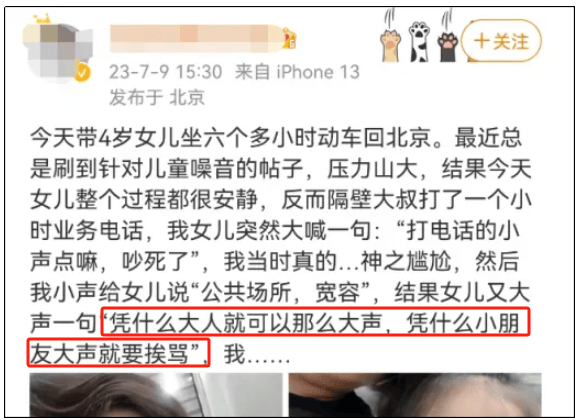

一个成年人可以在地铁上刷手机外放、可以在餐厅大声打电话,无人过问,但一个娃因为好奇而尖叫,就会被贴上“没教养”的标签。

这个世界对娃的要求,远比对成年人苛刻。只因孩子弱势的身份,更容易拿捏,且尚无法为自己辩白和反击。

当我们今日因婴孩啼哭心生厌烦,他日是否会因残疾人的不便皱眉,因老人行动迟缓不满?

厌弃的种子一旦种下,偏见便会在漠视他人困境中肆意生长,将社会温暖一点点吞噬。

正如作家苏小懒提到的一则新闻:地铁上,一个农民工因为身上太脏而选择坐在地上,而非座位上,舆论对此举纷纷赞美。

她在微博上写道——

这不对。一个文明、进步的社会,是农民工哪怕身上很脏,也可以坦然地坐在他买票了,且眼前刚好有空位的座位上。

正如有婴幼童出行的家庭,可以没有压力地坐在座位上,耐心地安抚着怀里的小小人儿,而不是被不断提醒他们要离开,他们没资格坐在那里,只有离开了,才会被赞美。

胡适就曾经说过:“真正的文明是对自然的敬畏,是对生命的尊重,是对财产权的保护,是对弱者的同情,是对诺言的遵守,是对正义的捍卫。一个文明的国家会让弱者不恐惧,让强者不嚣张,让权力不傲慢,让社会更公平,让恶人怕作恶,让善人能平安。”

弱势群体理应享有正常人的待遇。不因己弱而自卑,不因他弱而被霸凌。

只有当每个孩子都不会被视为困扰,每个孩子都能出门在外收获善意,每个孩子都能得到正确引导,我们的国家才看得到明天的曙光。