不一样的翻译课,喜获一等奖!

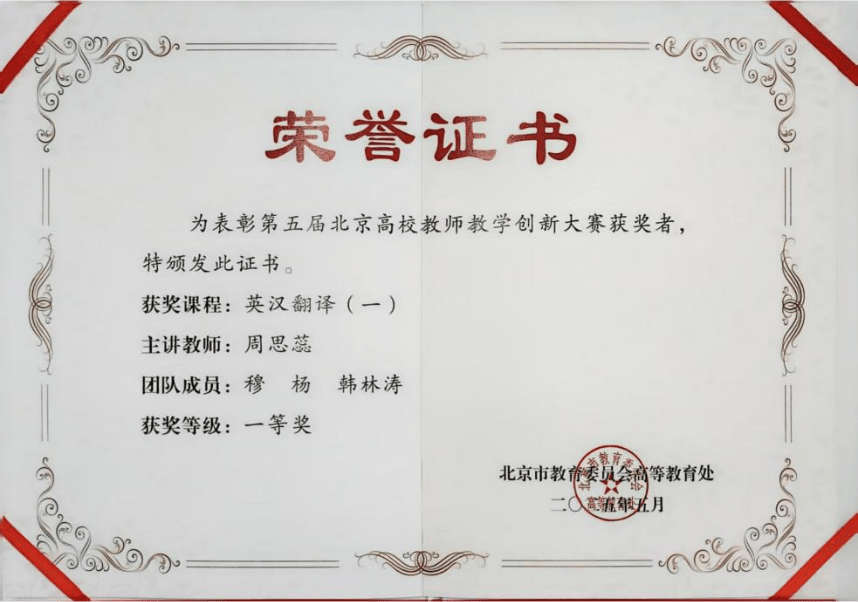

近期,北京市教育委员会公布第五届北京高校教师教学创新大赛获奖名单,我校英语和高级翻译学院周思蕊教师团队荣获一等奖,并将代表北京高校晋级全国赛。这是我校首次获得该赛事一等奖并进入国赛,标志着我校在教学创新领域取得重要突破。

周思蕊团队参赛课程《英汉翻译(一)》为我校国家级特色专业英语专业的必修课,也是英语和高级翻译学院国际传播英语教学团队协同创新的成果。课程聚焦跨文化传播能力培养,从内容重构、方法优化、环境创设、评价改革等方面进行教学创新,深度融合中华优秀传统文化,探索多语交叉、中外共学、人机协同等多元教学模式,有效提升教学质量和学生国际传播综合素养。

从打磨课程内容

筹备项目申报到参赛

《英汉翻译(一)》课程的完善

是一次直面挑战、突破创新的实践

团队面临两项主要困难

一是课程资源整合难度大

二是材料提交时间紧、任务重

为了攻克这些难题

周思蕊与团队迅速行动

通过高效分工协作

按时完成全部材料准备与提交工作

完整呈现了翻译课程改革历程

深度梳理课程建设思路和典型案例

归纳课程特色与亮点内容

同时邀请行业专家给予评价反馈

共同探讨教学革新的未来发展方向

经过长期的调整优化

课程打破传统翻译教学模式

立足数智时代新的发展变革

引入多语译本对比与行业实战案例

引导学生探索人机协同之道

贯穿三步五段教学环节

最终突破传统翻译中的学习痛点

培养能够适应新时代发展的高阶译才

在备赛过程中

学院在资源、人员上给予大力支持

为团队提供了充足的文献资料

以及先进的翻译技术工具

协调校内外专家

为课程建设和备赛提供专业指导

学校和学院教务部门

在教务材料方面提供帮助

有时甚至牺牲周末时间协助备战

通过参加本次大赛

周思蕊老师也对课堂教学

有了新的体会与思考

她谈到

“首先,教学内容需深度对接行业动态。AI数智时代的到来对翻译课程改革是挑战也是契机。所谓 “智士得乘势”,培育既能熟练运用技术手段、又能坚守翻译作为人文交流本质的高阶译才,才是新时代翻译传播提质增效、抵御技术异化的核心依托。其次,新时代翻译教学需注重综合素质培育。翻译绝非简单的语言符号转换,更是跨越文化藩篱的深层对话。处理好跨文化问题就是掌握了破解中国“译而不通、通而不受” 瓶颈的核心密码。最后,教学评价体系需要进一步完善。传统的考试和作业评价方式已不能完全满足现代翻译教学的需求,大赛评价标准也为我们革新教学评价体系提供重要参考,建立多元化的评价体系,从多维度对学生的学习成果进行全面、客观的评价,激发学生的学习积极性和创造力。”

谈到对于教书育人、立德树人的理解

周思蕊老师如是说

“我从小就希望成为教师。所谓‘师者’,传道授业解惑也,而其中‘传道’二字是最吸引我的。一位良师能够以自己的言行思想,浸润学生的生命历程,哪怕只有数载光阴,于我而言也是世间最具价值的事业。我们身处变革迅捷又常被称为‘内卷’的时代,我常常鼓励学生:值得花费毕生时间,找寻自己终身的事业。这里的‘事业’无关世俗成功,而是能让你倾注热爱、甘愿为之奉献的方向,若能与自身所长相契,那么即是最佳状态。我想有的学生之所以迷茫,很大程度上是因为缺乏获得感,这点我深有体会。那么不妨趁青春大胆尝试,唯有找到那份源自内心、愿为之倾注奉献的事业,方能承载当下所有的努力。此乃为师者当传之‘道’,亦是我对‘立德树人’的理解。”

此次获奖,是对我校教学改革成效与教师专业发展的高度认可。学校将以此为契机,进一步深化教育教学改革,持续提升教师教学能力和育人水平,着力打造一支勇于创新、善于育人的高素质教师队伍。同时,我校也将坚定不移地服务国家发展战略,讲好中国故事,传播中国声音,培养中外文化交流的使者,持续为推进文明互鉴贡献北语智慧与北语力量。

本次大赛由北京市教育委员会高等教育处主办,是教育部批准并纳入《教育部直属单位三评一竞赛保留项目清单》的唯一高校教师教学类竞赛。大赛以“推动教学创新、培养一流人才”为主题,共有395位(个)教师个人或团队参赛,经过网络评审、现场评审两个阶段,共评选出一等奖27项、二等奖50项、三等奖82项、优秀奖118项。我校应用中文学院陈闻老师、外国语言文化学院(区域国别研究院)郑青青老师、信息科学学院于东老师获得优秀奖。