拼死鸡娃换来月薪3K?中产的教育梦,正在一点点碎掉!

这年头,鸡娃,真的要“黄”了。

就像玩了十年的游戏,突然服务器开始闪退、充值系统崩溃、顶级装备也失效了,鸡娃这条中产标配的上升通道,正在悄悄塌方。

别不信,来看这些扎实的变化:

2025年,全国高考报名人数减少7万人,第一次出现负增长。

考研大军也扛不住了,短短两年内,考研人数连跌86万,甚至有考研培训机构开始裁员、倒闭。

别说“孩子再努力一点就能上岸”,现在就连“岸”都在缩水。

有人调侃:卷到最后,发现是场空转。

01

过去十年,“鸡娃”是很多中产家庭最深的执念。

孩子还没出生,英语启蒙课已经报了;刚学会走路,奥数班、芭蕾班、乐高班安排得明明白白。

家长群每天交换的,不是育儿心得,而是“谁家娃被哪个重点中学提前锁定”“娃报了几个兴趣班、拿了什么奖”。

家长们每天都在忙,忙着抢跑、抢位、抢推荐信,拼的是资源、信息、金钱、人脉、时间,哪怕只差一分,都不甘心输。

鸡娃不是孩子在卷,是整个家庭集体下场,没有一个能逃得了。

可鸡到尽头,越来越多人开始意识到:回报越来越低了。

高考降温、考研退烧还不是最扎心的,最刺痛人的,还得是“高学历+失业”这对新组合。

你拼命栽培的孩子,读完名校,最后卷不过AI,干不过低薪岗,站在就业市场的门口,连门槛都摸不到。

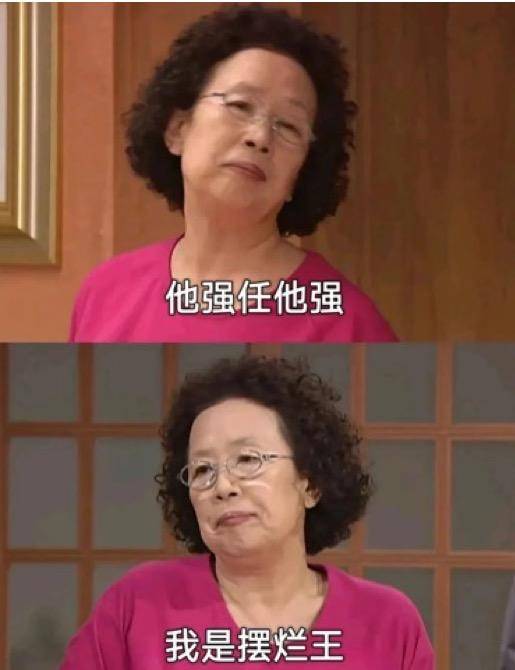

社交平台上,“烂尾娃”这个词开始走红:从小被鸡到大,最后却成了半废状态。

家长砸了几十万补课费,换来一个天天待在家里摆烂的硕士毕业生,说也说不得,只能自个生闷气。

什么都学了,什么都不会干。

一身文凭,半身焦虑。

这不是个案,是趋势。

在职场越来越重视实操与经验、在学历逐渐贬值的今天,那套“拼死学理论再拼死考证”的模式,已经被现实狠狠打脸。

02

更讽刺的是,连家长自己也撑不住了。

“卷不动了”、“不想再内耗了”、“让我先缓一缓”,朋友圈里出现了越来越多这种声音。

曾经拼命给娃报课的妈妈,开始转发“躺平教育指南”;

就连曾经一边辅导一边暴怒的爸爸,也开始反思“小时候我爸妈啥都没教我不也好好长大了”。

至此,鸡娃,终于鸡到了家长的神经崩溃点。

不是不想继续鸡,而是真的太累了、太贵了、太不值了。

学区房买不起了,补课班退不起了,孩子情绪稳不住了,甚至家长自己都快爆炸了。

有人说得直白:“不是我们想佛,是现实打醒了我们。”

但在这场即将瓦解的鸡娃狂潮背后,有一个更值得深思的问题:

我们真的知道教育的终点是什么吗?

过去的逻辑其实很简单:“你只要努力,进名校、找好工作、过上安稳生活”。

可现如今,这个逻辑正在被击碎。

985毕业生进厂拧螺丝、硕士生考编失败送外卖、博士被优化转去写短剧脚本,这些听起来夸张的故事,如今正在大城市的每一个街角发生。

教育,不再是金手指,而成了很多人逃不出的“焦虑陷阱”。

卷不赢AI、卷不过关系户、卷来卷去,只卷伤了自己和孩子。

时代真的变了,鸡娃也不再是出路,而可能是死胡同。

03

但也不是没有新的风口现在,一部分家庭已经开始悄悄转向。

有人不再纠结“孩子考不考双一流”,而是让他们自由选择职业路径,比如学个手艺、搞个兴趣项目、早点实习;

有人意识到,教育最重要的不是“标准答案”,而是“找到自己”的能力。

会解决问题、懂得与人协作、有情绪管理力,这些才是未来社会真正稀缺的能力。

还有人干脆把教育从“竞争模式”变成“陪伴模式”,不再强调成绩,而是关注孩子有没有笑容、有没有热情、有没有自己的目标。

不难发现,越来越多的成功者,不是“从清华毕业”,而是“从兴趣出发”。

他们没拿满分,却找到了让自己发光的方向,而这种自由成长的力量,才是鸡娃永远教不出来的。

时代抛弃一个观念,从来不会打招呼。

鸡娃,从曾经的“必须卷”变成“何必卷”,不是一夜之间发生的,而是被成千上万个家庭用“亲身试错”换来的醒悟。

教育的终点,不再是“你能比别人强”,而是“你能成为什么样的你”。

你不需要再用焦虑灌溉孩子的童年,不需要用名校标签定义家庭的荣耀。

鸡娃要崩盘的信号,已经很明显了。

是时候,给教育换一种活法,给家庭换一种呼吸方式,给孩子换一条通向未来的路。

你不卷了,他们才能真正站起来。

这,也许才是这个时代最意外、也最值得高兴的“变数”。