2025分数上涨最快的大学排名:北交南理暴涨10多位,湖大上升6位

来源:网络消息

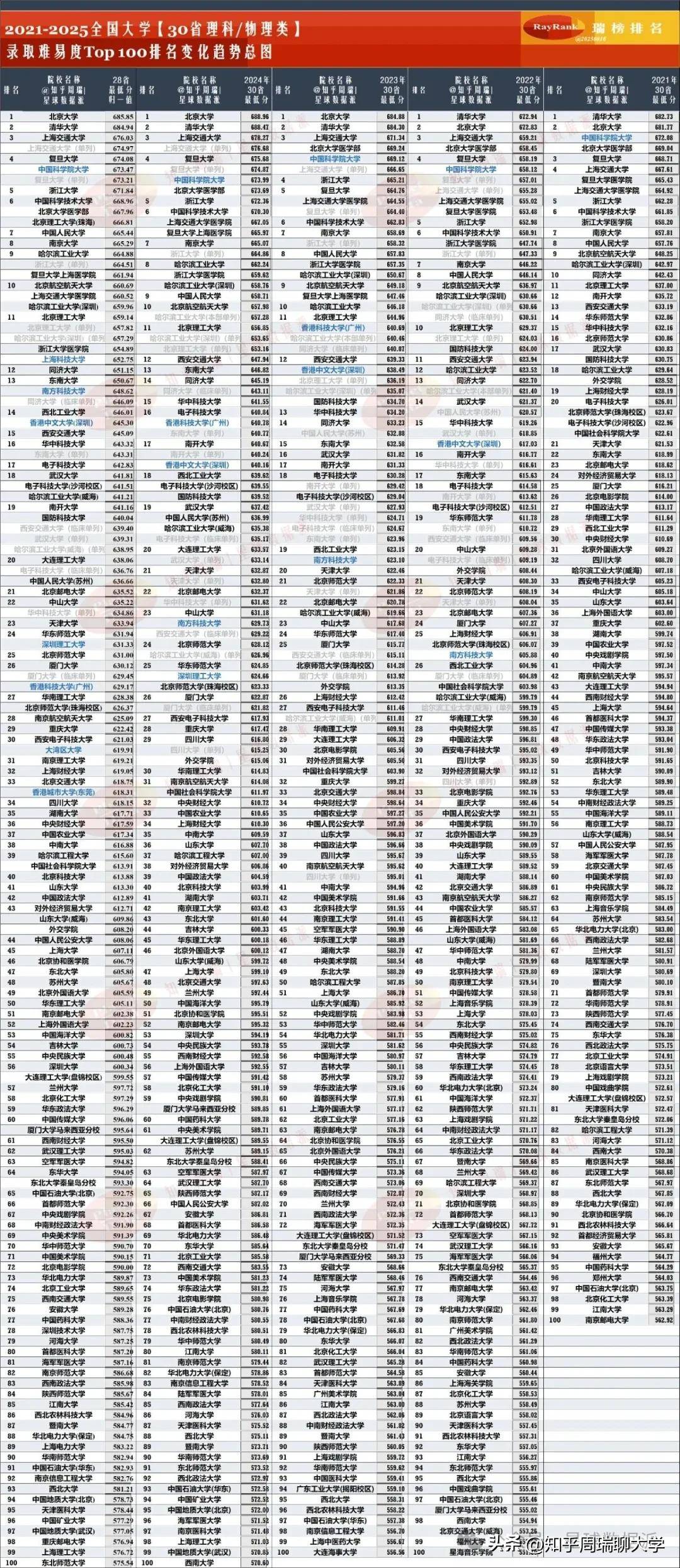

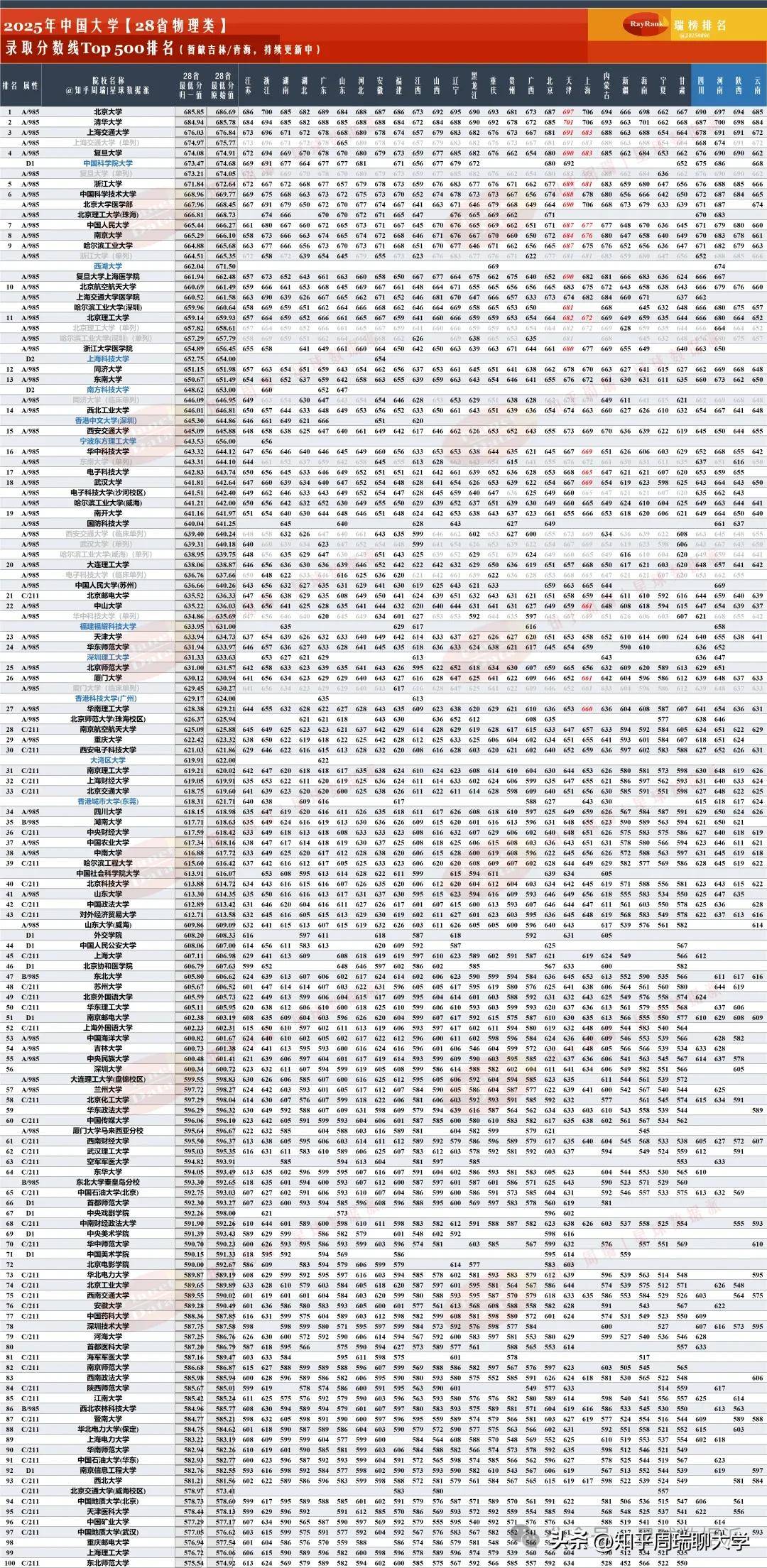

随着2024 - 2025 年30/28省物理类录取分数排名变动尘埃落定,高校招生的 “生态图” 里,新的故事正在生长。分数线的涨跌,不再只是冰冷的数字跳跃,而是高校在 “吸引力战场” 上,关于战略调整、口碑博弈与发展阵痛的生动注脚。

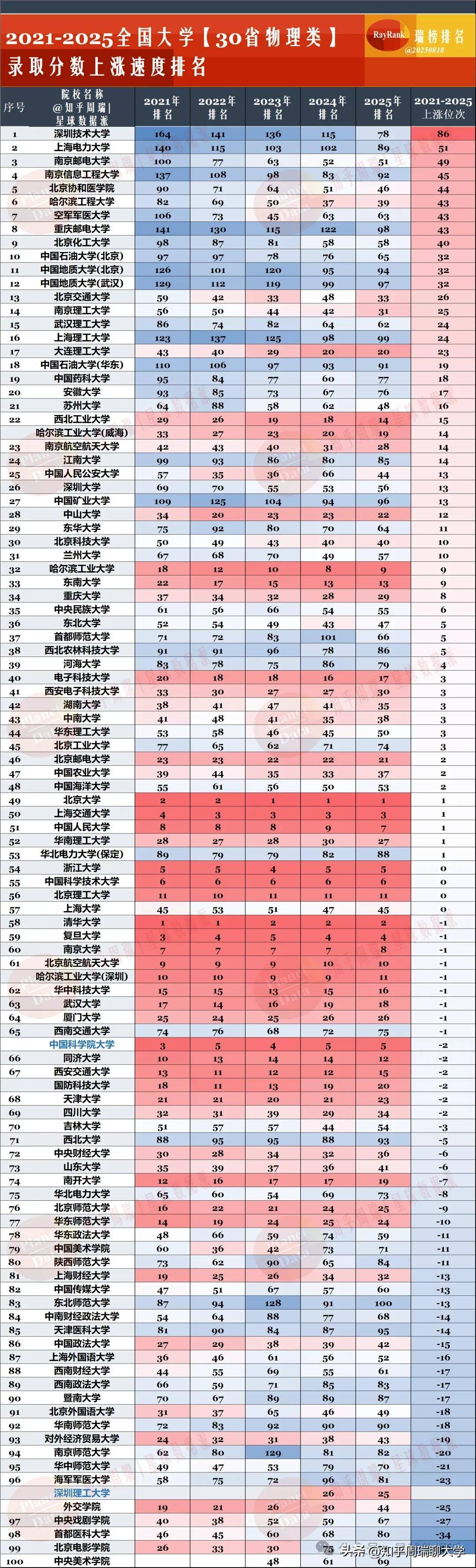

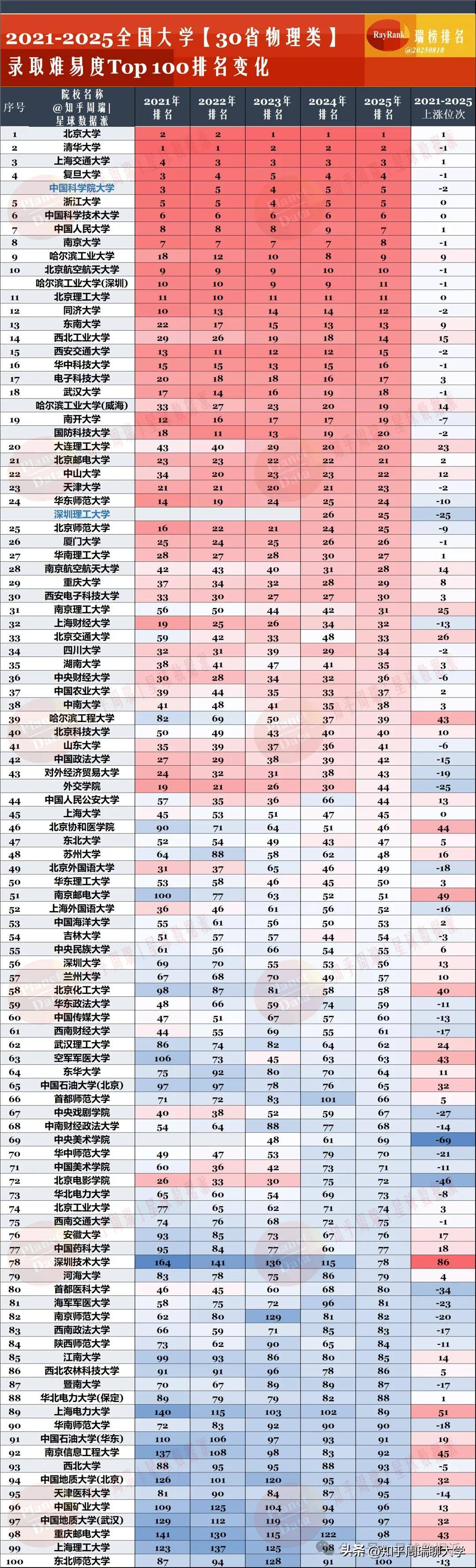

当我们将目光投向2025年这份沉甸甸的榜单,深圳技术大学的异军突起令人瞩目——它以37个位次的惊人跃升,从2024年的115名强势挺进78名,成为全国理科分数100强中涨幅最大的学府。这所年轻高校的崛起,撕开了传统高校排名的固化帷幕,也投射出中国高等教育价值坐标的深刻位移。

深技大、北交引领榜单,苏大、南理表现出色

深圳技术大学以 37 位次的涨幅一骑绝尘,像一把锐利的 “破局者” 之剑。这所年轻的高校,精准踩中了 “新工科热” 与 “地域红利” 的双重风口。在制造业升级的当下,深圳技术大学把 “产教融合” 做到极致 —— 实验室与大湾区工厂的距离,不是物理空间的远近,而是科研成果转化为生产力的速度。当考生们发现,在这里读书意味着 “毕业即接轨产业前沿”,分数线的飙升,实则是 “实用型高校价值” 的市场觉醒。深圳技术大学的突围,撕开了 “老牌名校垄断吸引力” 的口子,证明在高考招生的新赛道上,“特色牌” 比 “历史牌” 更具穿透力。

北京交通大学、苏州大学等校的位次跃升,上演 “改革者的逆袭”。北交大凭 15 位次涨幅领跑 211,靠的是对 “交通 + 新基建” 赛道的深耕,从智慧轨道交通到物流大数据,专业设置与国家战略同频;苏州大学以招生改革为引擎,优化人才选拔机制,让 “适合的学生进适合的专业”,14 位次的进步,是改革红利的直观体现。南京理工大学也不甘示弱,11 位次的提升,源于军工特色与民用科技的协同发力。这些高校证明:在招生竞争中,“主动求变” 是打破位次固化的密码 —— 当老牌 211 不再吃 “历史老本”,而是用改革激活发展动能,就能在新高考的浪潮中,抢回属于自己的吸引力席位。

985内部大洗牌:湖大、西工上升,吉大、兰大下滑

985阵营内部同样暗流涌动,洗牌速度超乎想象。 湖南大学以6位涨幅成为传统顶尖名校中的“进步标兵”,从41名升至35名,其工科底蕴与岳麓书院人文精神的融合培养模式初显成效。西北工业大学、华南理工大学紧随其后,分别提升4位和3位。值得注意的是,国防特色院校与珠三角高校的集体走强,暗示着国家安全与区域经济的双重引力正在重塑顶尖生源的流向。

然而,并非所有大学都呈现出上升的趋势。吉林大学的排名下滑了10位,成为985大学中下降幅度最大的学校。西北农林科技大学和兰州大学紧随其后,分别下滑了8位和8位。这些学校的下滑,与其地理位置、学科结构、招生手段以及教育资源分配等多重因素有关。这提醒我们:985 高校的 “金字招牌”,敌不过发展方向的摇摆,在高考招生的战场上,“清晰的自我定位” 比 “名校光环” 更能留住考生的心。

录取排名的升降,实则是高校战略定力与时代脉搏共振的晴雨表。深圳技术大学的成功,根植于其“实验室即车间、教授即工程师”的产教融合基因,将“应用型”标签转化为竞争力;而北交大、苏大等校的逆袭,则源于其主动打破“综合性”迷思,在轨道交通、材料科学等细分领域建立不可替代性。反观部分下滑高校,或受困于地域瓶颈,或困于学科转型迟缓,在“新质生产力”导向的高教改革中稍显被动。

更深层看,这场排名变迁映射出中国高等教育价值评估体系的范式转移。当考生与家长用志愿投票时,“顶尖学科就业力”的权重正超越“传统综合声望”,“产业契合度”的考量开始比肩“学术光环”。当深圳技术大学这类“行业黄埔”开始撼动传统序列,当湖南大学等校以特色突围超越固有梯队,一个更多元、更务实的高校评价生态正在形成——它不再唯历史声望论英雄,而是以服务国家战略的精度、赋能区域经济的深度、引领技术变革的锐度作为新的标尺。

这场静默的生源革命,其意义远超年度排名浮动。它宣告了一个旧秩序的松动:高校的声望不再仅由学术论文堆砌,更由解决现实问题的能力锻造;生源的流向不再被单一光环吸引,而在用理性选择回应“何种教育值得投资”的灵魂拷问。当深技大的名字跃然榜首,它书写的不仅是逆袭故事,更是中国高等教育从规模扩张迈向内涵重构的时代注脚——未来的象牙塔,属于那些将根须深扎产业土壤、将枝叶伸向创新苍穹的务实理想主义者。