杨斌:人师成就大师的琢玉领导力——迈克尔·波特的念兹在兹丨清华经管说

哈佛大学对本校终身教职中的杰出学者给予的最高认可,是授予其校级教授(University Professorship)的头衔,这标志着其非凡的成就与卓越的贡献超越了某一个学科、跨越了某一个院系,对世界产生深远影响,全校师生与有荣焉。获得这个头衔的终身教授人数少之又少,从1935年这个传统确立至今,席位最多时也就是二十四五位,更是凸显其非凡价值。

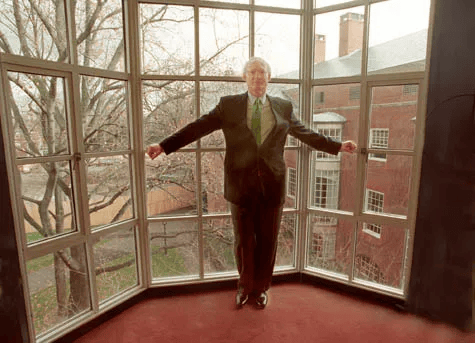

管理大师、哈佛商学院教授迈克尔·波特是第20位获颁此项殊荣的老师,那是2000年12月,他仅53岁。波特作为全球最著名的战略学者和思想家,其影响力超越商学院和企业管理领域。信服他的竞争战略理论的,不只是学界、业界,还包括不同国家的政府首脑、基层组织,深入到经济政治社会生活等诸多方面。

迈克尔·波特

尽管早已是名扬四海,但能得到哈佛这般青睐,仍是迈克尔·波特人生的高光时刻。对波特来说,内心最是期待那位时常想起他的恩师能够在场见证这份荣光。但无比遗憾的是,这位被波特深深惦念的老师兼导师并挚友——哈佛商学院教授罗兰·克里斯坦森(C. Roland Christensen),已于一年前离世,空留满心残念与惘然。

波特在受聘答谢辞里如此表达,“校级教授的聘任能够让我与不同学科的哈佛学者一起在更广泛的领域进行探索。对我来说,这份荣耀之珍贵,还特别因为它让我能够追随已故的罗兰·克里斯坦森教授——我敬爱的导师和挚友的后尘,成为校级教授”。

论起这师徒二人的缘分,要追溯到1970年的秋天。

还是小伙子的迈克尔·波特是个体育运动的多面手,橄榄球、棒球都入选本州的全明星阵容,更曾在全国大学生高尔夫比赛中跻身前几名。他在普林斯顿大学修完航空工程本科、短暂工作一段后,就申请进入哈佛读MBA,那是1969年,他22岁。MBA的头一年过得还算顺,但第二年他却在一门必修课上遇到了挑战——那门叫作“商业政策”的课程,是综合应用前面所学知识的一门顶石课程(capstone course),授课教师就是51岁的课程负责人罗兰·克里斯坦森。

说是挑战,不是因为课程本身有多难,而是这个课程非常强调课堂互动和参与,而迈克尔·波特恰恰非常抵触在课堂上发言。MBA课程教学的标准做法是:课前学生们拿到要研讨的商业案例,通过团队合作展开分析,并在马蹄形的案例教室中采用苏格რ底式的问答法进行公开讨论;如果你不做积极的课堂表现,就无法得到认可——同学的,还有老师的。波特之所以不愿发言,并非生性胆怯害羞,可能源于更追求问题思考的深度,或希望当众表达时能具有体系性,但总归来说,当时的他是与活跃的课堂疏离的,且渐行渐远。

迈克尔·波特忆起那段梦魇的感受。“班上本科工程背景的人并不多,我上大学期间也没什么功课是靠口头表达拿高分的,同组同班那帮学历史学文学的伶牙俐齿,吓得我的舌头更加打结”;“好像其他人都很熟悉即问即答的案例教学似的,我却还在找(而找不到什么)规律。”假使情形一直这么持续下去,波特和哈佛商学院之间,和战略与管理领域之间,怕是难有后来的那许多精彩。

就在这时,可贵的“人师”出手扭转了局面,改变了这位未来“大师”的人生轨迹。1999年在罗兰·克里斯坦森教授的追思会上,迈克尔·波特讲起当年幸好有他将自己从窘境中救起——“就在我不断想要逃离的时候,是罗兰·克里斯坦森教授,给我送来了一张手写的小纸条,上面写着:‘波特先生,我完全相信你可以在课堂上贡献更多的想法。’”

在迈克尔·波特的这个关键时点,后来成为他一生的亲密导师兼挚友的罗兰·克里斯坦森教授,不仅手写来一封封鼓励的信件,还在整个学期课前课后主动找他聊天。用波特后来的话说,克里斯坦森老师在他心中种下了“追求卓越的种子”,让他树立了“那种自信与标准”。老师的这些鼓励并非泛泛而为,也不是姿态性的,波特在追思会上说,“克里斯坦森教授应该说是一种非凡的天赋,他总能在他的学生身上发现闪光点,并让他们自己也确信。”

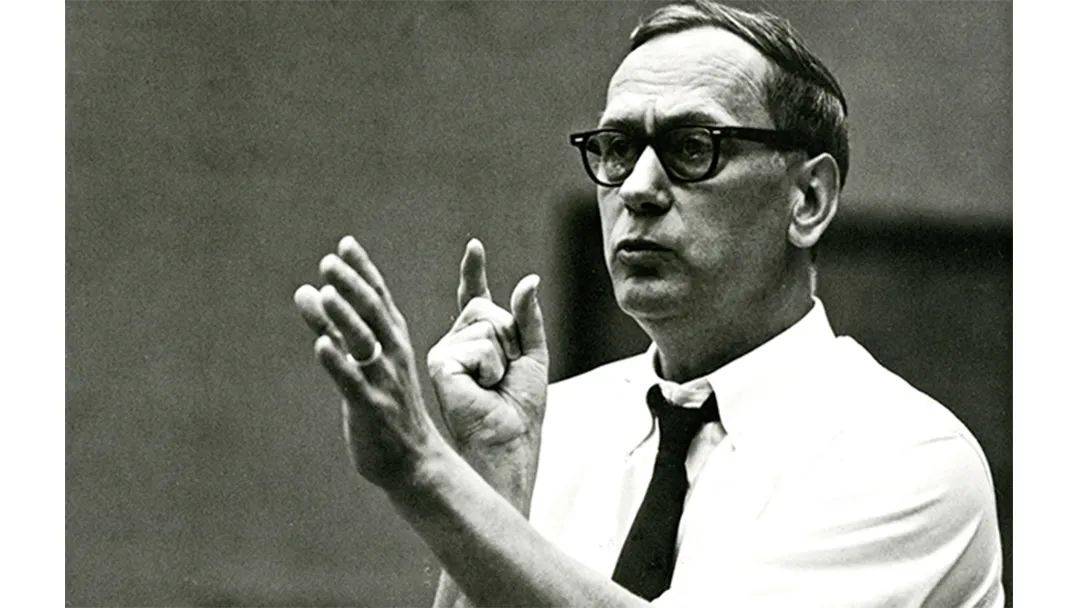

所有上过罗兰·克里斯坦森教授课的同学都永远记着他的这个样子

经过了不止一次地与克里斯坦森教授的课下交流,波特“真的很受激发,并下定决心在课堂上发言。”那不仅仅是“培养自己在课堂上的发言能力”提高课堂表现,还因为受到教授那些启发和感染,更从内心开始产生了对这门课以至于战略这个领域的学术兴趣。波特后来充满敬意地说,“我对战略真正发生兴趣,就始于罗兰·克里斯坦森教授的启发”,“我发现这位老师和这个课程都相当难以抗拒,而这些也点燃了我对这种全方位、综合性、将所有因素考虑在内的分析方法的巨大兴趣。”从这里出发,波特找到了他一生追寻的主题——尽管他的老师在“商业政策”课上认为企业竞争和行业发展不可能概括为一般化的规律,但“从我的角度来说,我最大的贡献在于能够解决非常复杂的、综合的、多维度的问题,并着手在概念上提高普适性,从而让更多的实践者能够应用。”

人师不同于经师,具有楷模影响力,我谓之琢玉领导力。真的是被克里斯坦森教授人师的魅力所激发,波特完成MBA学业之后开始读一个商学院和隶属于哈佛文理学院的经济系所联合举办的商业经济博士项目——克里斯坦森当年也是在读完MBA后读了商业科学博士;1973年,波特的博士论文拿到年度最佳论文威尔斯奖(Wells Prize)之后,回到哈佛商学院做助理教授,并加入到“商业政策”教学组中,只不过其时恩师克里斯坦森教授已经不在组里。

克里斯坦森去了哪儿呢?简单说,先是应商学院院长之邀,后来是哈佛其他院系的请求,再之后更有校长的召唤,罗兰·克里斯坦森教授走出商学院进行了再一次创业。

因课堂常年爆满、广受好评,乔治·P·贝克院长邀请克里斯坦森教授主持一个项目,帮助其他教授提升案例教学能力,“减少不同课堂之间教学质量的波动”。克里斯坦森教授后来谦逊地描述这项长达十年以上的计划时说,他的任务只是“观察、提炼并阐述优秀讨论课教师必须具备的若干技能”。两年后,50岁的克里斯坦森正式离开了MBA教学工作,全身心地投入到自己职业生涯的“第二次创业”,将时间、精力与才华倾注于研究教与学,编写好用的案例与讲义,把提高教师案例教学能力做成了自己的正业。

波特在读博士班的时候,一边进行学术研究,一边去上克里斯坦森专门给博士生——这些未来的教师们开设的研讨班;当正式开始教课后,他更是珍惜克里斯坦森教授坐在自己课堂后面观摩并在课后给予毫无保留地反馈与指导的“小灶”。到了1970年代中,哈佛大学高度重视教学的德里克·博克校长,点名要克里斯坦森把教师教学能力提升项目的受益面扩展为全校教师。于是,克里斯坦森与同事们专门新开发了两门课:其一是“培养讨论引导能力”,主要面向哈佛博士生和新入职的青年教师;其二是“案例教学法”,吸引了全校不同学科的资深教授参与其中。

很多参加过这些课的老师,也接受了罗兰·克里斯坦森教授的理念——教学是一门可以通过学习来掌握并不断精进的本领,“优质的课堂讨论应当通过精心设计来培育,而非任其受制于偶然性或遗传因素”,这对于大学最重要使命的达成至关重要。克里斯坦森给教师同事的教学研讨课,本身就在进行活生生的案例展示,提供“质疑、倾听、回应、眼神交流和肢体语言”方面的手把手指导,“尽管教室里有几十个不同学术背景、自信满满的‘牛人’,他仍然能做到跟每个人都有一对一的交流”;“每次和他互动后,我都觉得自己还有提高的空间,并能够自己去解决问题,他每一次的口吻都是温和、鼓励的方式”;“他完全投入,全身心地投入”,“他让每个学生都觉得自己是房间里最重要的人。”

克里斯坦森后来参与创建了哈佛大学的教与学研究中心,提高哈佛本科教育质量。1980年代后他又与哈佛医学院一起启动了“新路计划”(New Pathway Initiative),帮助全球300多所医学院从传统的讲授式教学转向案例教学模式。这个阶段的克里斯坦森,身上的“商业政策”教授或者哈佛商学院的标签已经越来越淡了,50岁到80岁去世前他都将自己的使命定位在促进教学能力这一件“大事”上,别人赞誉他是“教师们的教师”(a teacher of teachers),他却坚称自己只是“一个教学的学生”(a student of teaching),并补充说,“我们真的对教与学的过程了解和掌握得太少。”

波特被授校级教授时之所以感叹说自己是步恩师的后尘,指的是在1984年罗兰·克里斯坦森教授荣膺罗伯特·沃尔姆斯利(Robert Walmsley)校级教授,其意义非凡之处,不光因为这是哈佛商学院教授中的头一位,还因为大学颁授予他的理由,主要是基于他对于教学的贡献(而非学术研究或学科建设)。博克校长代表学校致辞时特意说到,“克里斯坦森的学术贡献,超越了某一个具体的学科,帮助全校范围的教师深入理解到教学技艺如何能被分析、认知与提升”,校长接着引申强调:“通过这些实践,他充分印证了哈佛对教学质量的坚定承诺。”

2005年暑假我跟中国高校商学院的同事们一道参加哈佛商学院的案例教学研讨班,发下来的参考书,头一本就是C. 罗兰·克里斯坦森等1991年的教材《培养判断力的教育》(Education for Judgment)——前段参加一场人工智能时代教育变革的论坛时,我还特别以这本书的书名作为关键词来表达观点:“越是AI来临,人的判断力的培养在教育中越是要紧。”

就在这本书里面,克里斯坦森教授讲起自己1947年2月11日人生第一次上讲台的“不那么吉利的开端”。那时他年仅27岁、没有任何商业经验,刚从哈佛商学院研究生毕业,就被安排给80名MBA二年级学生讲授“商业政策”课。

上课前的那个周末和周一,他全力以赴专注备课。在上第一堂课的那天清晨,他故作冷静地走进教室,一个胳膊夹着一大叠教学笔记,另一个胳膊上搭着外套。在走上讲台的时候,在迈上有着黄铜栏杆和窗帘的小小三阶讲台时绊倒了,讲义也抛了出去。

在他受邀为同事们举办教学研讨会、介绍教学经验时,他常常以这个故事来共情新教师和学生们在第一天上课时的紧张心态。他坚信,“每个学生都在教,每位老师也都在学,而因为学生之间同龄,他们在课堂上的交流往往比老师更有效”;“我认为教学是一种良心活(moral act)——“我认为,学生成为什么样的人与他们学到些什么知识一样重要,而教学的目的不只是促进学生的智力发展,人格品质和心智品质的塑造同样重要。我们要让学生全身心投入——这样他们才能变得开放,能够接受多层次的理解——那么,我们做教师的也必须全身心投入去教才行。我不仅传授我的所知(what I know)——所谓言传,我更是以我的所是(what I am)来教学生——所谓身教。”

今年5月,已故哈佛商学院教授克莱顿·克里斯坦森(Clayton Christensen)与杨百翰大学爱达荷分校校长艾林教授合著的《大学的窘境与革新》中文版面世。对中国读者而言,克莱顿,比起罗兰(或克里斯),也许会是那个报章更多关注、读者更为熟悉的姓“克里斯坦森”的哈佛商学院教授(“创新者的窘境”、“颠覆性技术”的影响力更广泛);但就在这本讨论教育窘境与革新的书中,专门有一节,讲述两位作者都有渊源、都很钦佩的教学大师罗兰·克里斯坦森的故事和他所信仰的教学原则,这也算是克莱顿·克里斯坦森教授向年长自己34岁的前辈克里斯坦森教授的一种充满温情的致敬吧。

大师之所以能成长为大师,要开风气之先、学派之先,独创、首创也就意味着对既有的、主流的挑战与颠覆,就意味着其成长与成就的道路绝不可能一帆风顺。就像罗兰·克里斯坦森教授第一节课就摔了个跟头一样,迈克尔·波特在助理教授的第一个聘期也跌了一大跤。

波特自1973年开始任教,1975年以《产业结构分析》一文把影响至今的“五力模型”推出来,然而并没有得到好的反响。波特自己感到了“阻力巨大”,“是的,他们讨厌它”,至少“商业政策”课的教授们不认可这个框架。在评价他是否合格的投票中,一起讲授MBA“商业政策”课的所有同事除一位外都投了反对票。别说成为大师了,波特作为商学院教师的前程都岌岌可危。

波特后来常回忆起1975年那一天,约翰·麦克阿瑟副院长请他到办公室谈话的那一幕。麦克阿瑟当时还没当上院长,也还没有“思想的风险投资家”(Intellectual Venture Capitalist)的美名,但已承担着很多职责,其中一项就是学院教师的工作任务安排。

面对这位教龄不满3年的年轻教师,这位有着正遭遇激烈争论的新思想的同事,麦克阿瑟副院长破例抛出了一个大大出乎波特意料的提议:你能否先暂时不再教“商业政策”这门MBA的核心课,转而去教几年高管教育项目(Program for Management Development),看看你的这些新思想与那些职位更高、经验更足的企业高管们的碰撞,对你是否会有帮助?

波特当时一听心里就咯噔一下。MBA教学是商学院的核心领地、主战场,他有些犹豫,但麦克阿瑟却很坚持,说这样对他的研究更有帮助。也是后来才知道,麦克阿瑟副院长说服了投票反对的各位教授推迟一年后再做决定,既然“商业政策”的各位同事觉得波特课上和文章上都太离经叛道,那就暂时先不让他教这门课,去教不授予学位的高管教育项目。

干了15年院长约翰·麦克阿瑟(前)卸任后跟继任者金·克拉克(他接着干了10年院长)

当初只是试探,没人能够确保这个解套与救命的方案能够成功,但没想到的是不仅奏效,且有奇效。波特在这段时间离开主流岗位,经历了他自感是“很多心情低落的时刻”,但不被MBA规范也显刻板的教学法所束缚的他,在更能自由发挥的高管项目中得到了更多具体的商业实践和公司决策的输入,高管们的智慧也对他修订和丰富自己的模型大有助益,3年后,波特(仍是助理教授)带着一门为MBA全新设计的新选修课“产业与竞争分析”(当然还得先从选修起步)回到MBA授课一线,结果新课一经推出就大受欢迎,供不应求,学院只好增派其他教师增开更多课堂来帮助波特一起完成这门新课的教学。波特说,“正是“产业与竞争分析”这门课的大受推崇让所有反对我的同事都改变了态度,也给了我不断深化研究的动力,继续完善这个理论。”

而也正是因为麦克阿瑟副院长的这个不寻常的安排,教学工作量大大减少的波特有了更多时间抓紧写完了他的第一本书《竞争战略》,并在1980年正式出版后一炮而红。1982年波特顺利拿到了终身教职,并接棒担任了“商业政策”课程的负责人,很快他就把这门必修课的课名改成了“竞争与战略”。

类似的事儿,麦克阿瑟在做了院长之后的1984年还干过,当时他劝说资深教授阿尔弗雷德·钱德勒不要因为没时间写书就提前退休,并免掉了钱德勒的MBA课和公共服务的工作量——不用来教课,不用来开会,专心做研究,把书写出来。没有辜负院长的这番特殊坚持和特例安排,几年后钱德勒教授带给了学界、业界那本钱氏商业史三部曲的第三部:《规模与范围:工业资本主义的原动力》,哈佛商业史重镇的旗帜飘得更劲了。

琢玉最考验眼光,破例最体现魄力。立人达人、成全成就所做出的这种常规之外的安排,体现出有眼光、有魄力、爱人才、爱思想的琢玉领导力。如果没有如园丁一样的老师,帮你插上飞得更远的隐形的翅膀,而是碰上照本宣科的老师或照章行事的院长,未来的大师恐怕早早就已折翼。琢玉常在幕后,大都不为众人知,麦克阿瑟院长如此,克里斯坦森教授也是如此,他们成就的也绝不止是波特一个。只不过, “徒高出师名”,最终成为大师的波特有更多机会一次次地向大家讲述这些琢玉故事,让我们得以窥见。

在获得校级教授头衔的喜庆之时,波特还特别表达了另一层不舍,也与罗兰·克里斯坦森教授有关,颇为感人。因为每一个校级教授都是由捐赠基金支持的冠名讲席,所以“加冕”后的波特就会被正式称为Bishop William Lawrence University Professor(威廉·劳伦斯大主教曾经是哈佛理事会成员,曾经为哈佛商学院校区建设作过重要贡献),听着好不威风凛凛?波特却说新头衔虽让他感受到荣耀,也让他多了些许伤感。为什么呢?

因为在这之前,波特受聘在哈佛商学院的讲席教授头衔是the C. Roland Christensen Professor of Business Administration,是以他尊敬的恩师的名字来冠名的(那是受克里斯坦森影响很大的一批校友捐赠给商学院的)。因此,虽有获聘校级教授这一喜,但却无法消解不能再以导师名字的讲席称呼自己这一憾。

大师波特虽然声名远扬,他的模型和理论备受推崇,他的商业演讲出场费惊人,但是他仍然不认为自己的教学水平能达到人师克里斯坦森那般水准。波特说,“我认为自己可以称得上一位优秀的教师,但是还远没有达到他的高度。尤其在人文角度上,我远不及他,希望有朝一日我也可以在自己的课堂上发现另一位‘迈克尔·波特’。”大师对于人师的琢玉之恩,念兹在兹,萦绕心怀。

提起琢玉,总会想到《新闻编辑室》里的查理·斯金纳对威尔·麦卡沃伊的影响与造就,也会浮现出第三季最后一集在查理葬礼结束后,威尔找到查理的外孙子Bo,跟他合奏合唱“That’s how I got to Memphis”的那一幕——“如果你足够爱她,就会追随她到天涯,我就是这样来到的孟菲斯”。小伙子Bo问威尔,“听说弹吉他是你的副业?”——查理也曾这么问过;威尔答到:“新闻主播才是我的副业呢。”是啊,对抱持琢玉领导力、立人达人的人师而言,其他那许多正事,才是他的副业呢。

杨斌

清华经管学院管理学教授、领导力研究中心主任,清华大学可持续社会价值研究院院长。主要研究领域包括组织行为与领导力、商业伦理、非市场策略、高等教育创新等。

杨斌于1987年考入清华大学经济管理学院,先后获得清华大学工学学士学位、管理学博士学位。开发并主讲清华大学精品课“领导与团队”“批判性思维与道德推理”,讲授“管理思维”“思维、决断与领导力”“文化、伦理与领导”“危机管理”“管理学概论”等MBA/EMBA课程,多次获颁教学奖励。作为团队成员,获得国家级教学成果特等奖一项(2023),国家级教学成果一等奖2项(2014,2018),北京市教学优秀成果特等奖1项,一等奖1项。

杨斌教授现任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会秘书长。

内容来源:iWeekly

编辑:符怡

审核:郑黎光

责编:卫敏丽