从教室到书房:一位点灯人的十年阅读之路

·点灯人·

当课表总被习题挤占,当《红楼梦》也被压缩成考点清单,那位想带着孩子们读书读世界的语文老师,感到了深深的无力。

她心里总惦记着“点亮一盏灯”的初衷,可现实中,课外书一次次被锁进储物柜,阅读时间一再为考试让路……直到那天,一群一年级的小不点围过来,用软乎乎的小手拽住她的衣角,嘟着小嘴问:“老师,能给我们讲个故事吗?”

就这一声,轻轻地点亮了她心里那盏几乎摇摇欲坠的灯。

后来,她是怎样在教室里为阅读争取一席之地的?她又如何面对重重挑战,一步步走出迷茫,并终于汇聚更多同行者,一起喊出——“点灯人,永不独行”?

关于作者

六月:山东省聊城市东昌府区 “六月的书房”创办人,儿童阅读中级教师。

大家好,我是六月。

十年前,我在陕西师范大学读中文系,我的大学有一座很漂亮的图书馆,有传言说梁思成曾参与过设计。

作为一个农村家庭出身,在大学之前只读过郭敬明的小镇做题家,因为遇到了这座图书馆,我的命运从此发生了改变,我少年时代和青春时代的很多困惑在那里找到了答案,从此我知道,阅读会成为一个人生命的灯塔。

师范毕业后,我成为了一位老师,我觉得教师最神圣的使命,就是成为传递火光的——点灯人。

成为高中语文老师的第一年,我怀抱“传道授业解惑”的教诲走进教室,却看见高考的利剑悬在每个孩子的眉间。当课外书被锁进储物柜,当《红楼梦》缩略成考点清单,我慢慢明白:题海与应试的硝烟里,阅读的光亮无法传得更远。

转战小学那天,20个一年级孩子用肉嘟嘟的小手拉住我的衣角,奶声奶气地喊:“朱老师,给我们讲个故事吧。”

从此每个清晨我搬一把椅子坐在孩子们中间,给他们读故事:夏洛的蛛丝织出生命的真谛,多萝西走过的黄砖路铺向自我的觉醒,讨论青蛙和蟾蜍的友谊时,孩子们转身抱住自己身边的好朋友,我知道,阅读这盏灯也照亮了他们的生活。

三年级那年的寒假,很长很长,长到我们不知道什么时候能走出家门,重返校园。有一天的网课,孩子们在镜头前蓬头垢面,没精打采,我在讲《昆虫备忘录》里的“蚂蚱”的蚂要读四声时,突然停下来说:“孩子们,咱们今天不上课了,拿出《无字书图书馆》,我们读书。”从此,我们每天在线上读书,在班级群里语音讨论,就这样,那个特殊时期的惶惶人心被日复一日的读书与交流轻柔地安抚住了。

春天总会来的,差不多10期师生共读之后,孩子们返校了,接下来的日子,成为他们新的生活体验的不仅有核酸检测,还有师生共读。

这时孩子们已经不满足听故事和自己看书了,他们迫切地希望走向阅读的更深处,我萌生了做阅读课程的想法,这个时候宇宙中的某种力量将亲近母语推给了我,2021年,我考了亲近母语的中级儿童阅读指导师。

▲

儿童阅读师资能力认证课程自2020年6月上线以来,已报名6000+学员。厦门海沧、青海西宁、安徽阜阳等多地教育局组织区域内老师们学习,清华大学附属小学、广西柳州文惠教育集团、安徽合肥巢湖路小学、山西运城市明远小学等众多学校组织教师参与,提升阅读教学专业水平。

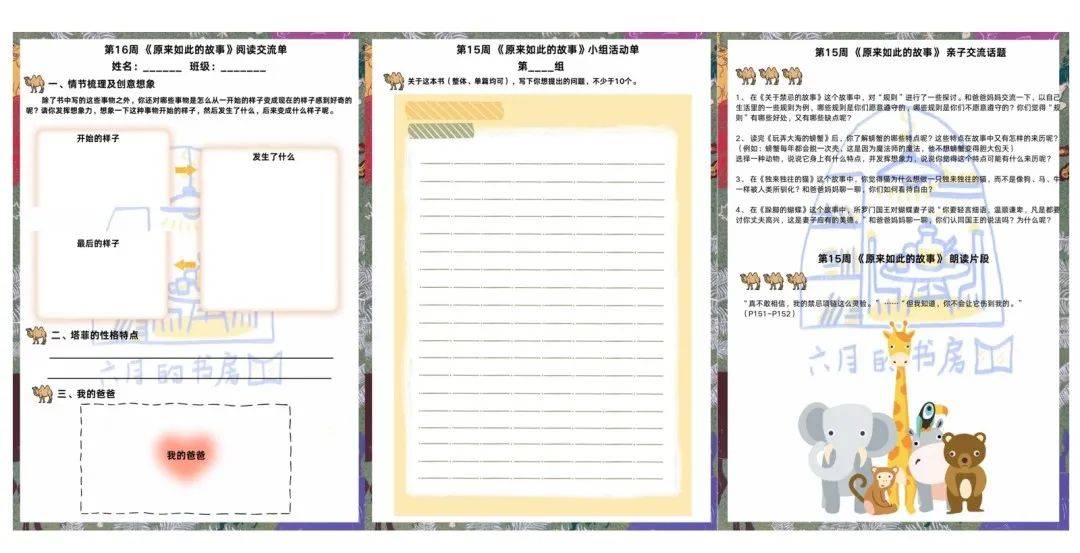

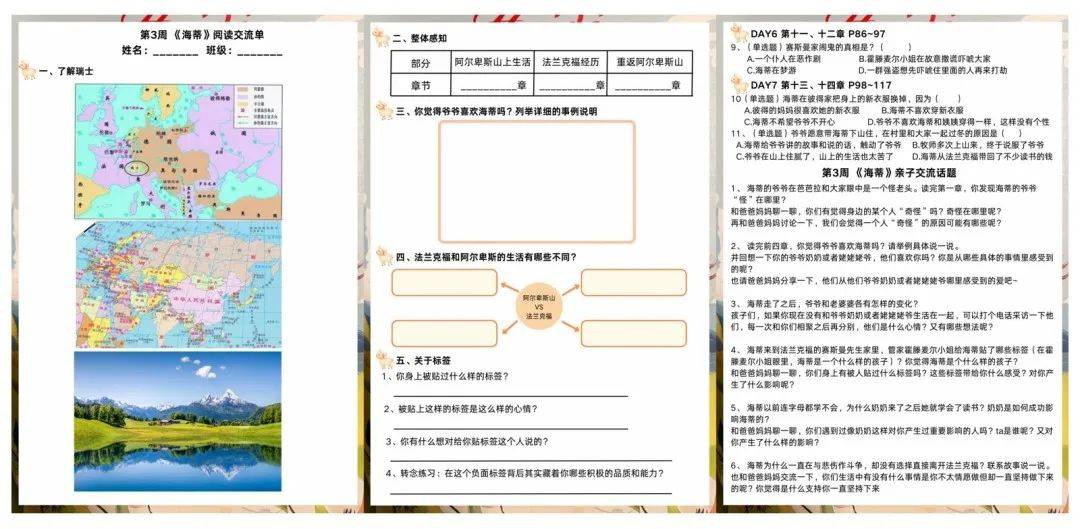

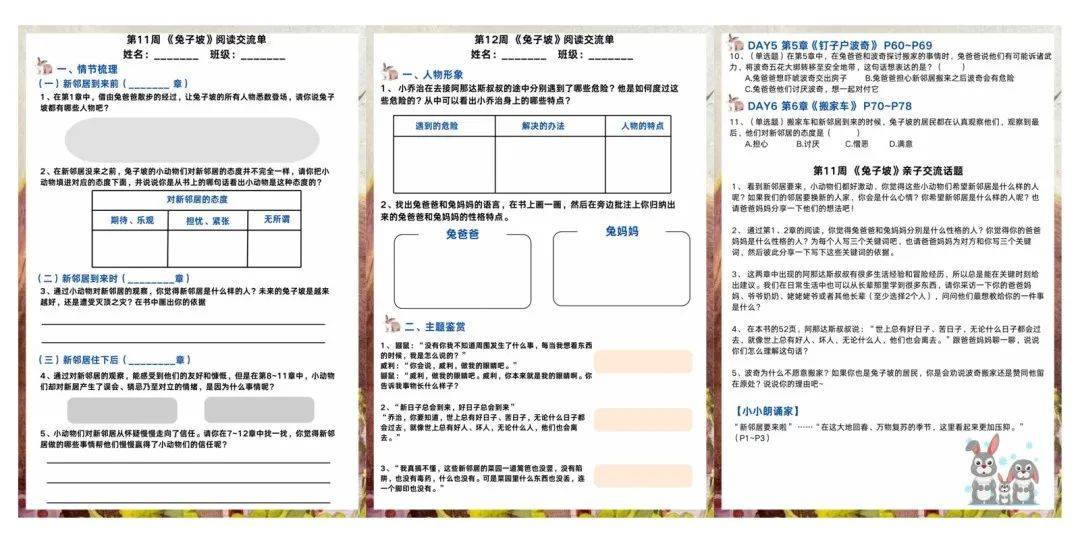

依据我学到的教学范式自主设计整本书阅读课程,和孩子们在一起的日子里,我们完成了了100多期的师生共读,我们甚至一起读完了原版的《三国演义》和《红楼梦》。

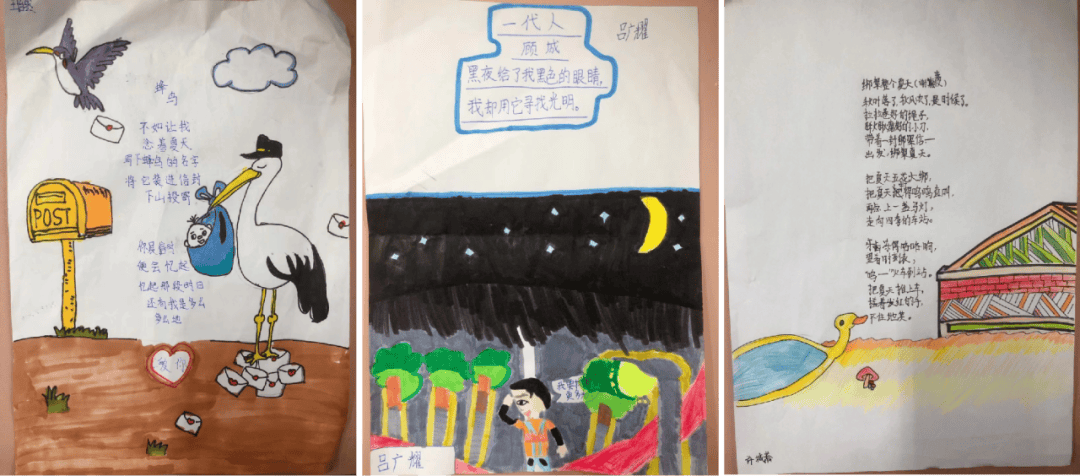

除了固定的每周一节阅读交流课之外,我们还开展了更多形式丰富的阅读活动,比如“在春天里读诗”,每年春天到来的时候,我们就走出教室,去校园的海棠树下朗读诗歌,孩子们会自己写诗、排版、制作班级的诗歌集。

秋天有我们的戏剧月,五年级那年的秋天我们的戏剧主题是“我在红楼,你在三国”,男生披着草船借箭的斗篷,撞上刚进贾府躲在贾母怀里轻拭眼泪的黛玉。

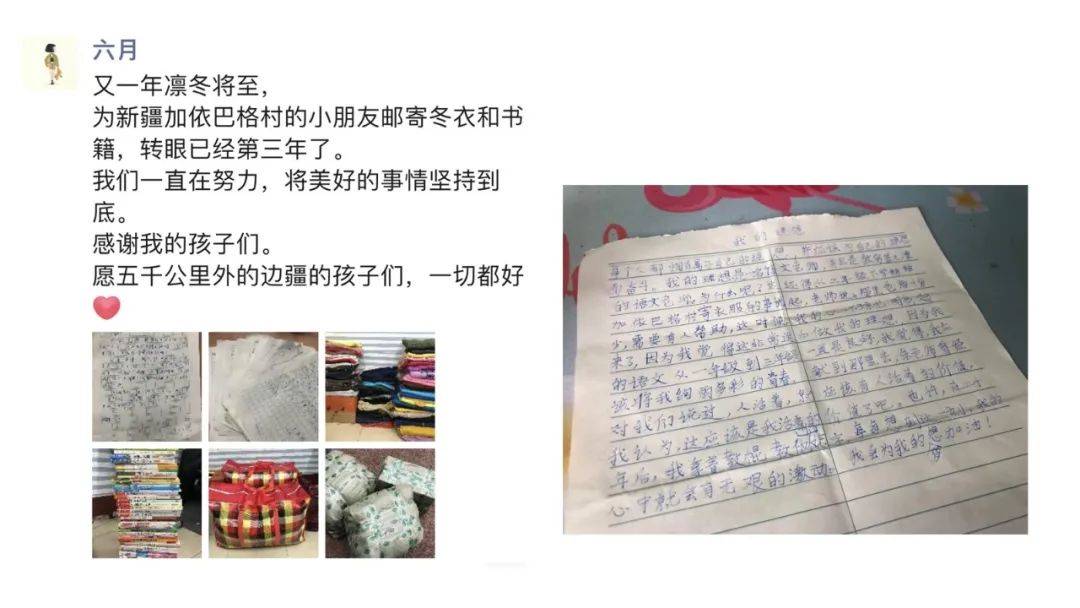

还有“冬天里的温暖”,每年秋末冬初,我都会带着我的孩子们给新疆喀什加依巴格村的小朋友们邮寄冬衣和书籍,信封里塞着写给远方朋友的书信,信里写着:"你也喜欢夏洛吗?"

和孩子们一起读书,是我在一线教学生涯中做过的最欢喜的事情。也是在这个过程里,我理解了教育不是师者单方面的高高在上的传道授业解惑,教育是生命与生命的同频共振和彼此点亮。

2023年的夏天,我的孩子们小学毕业了,我向学校提交了离职申请书,和他们一起完成了这场毕业典礼。

我这两年收到的最多的一个问题就是“你为什么从学校离职,去做一个独立阅读老师?”

当一个人找到了自己的毕生热爱时,她就会想把生命里的每分每秒都用在这件事情上,我爱和学生们一起读书聊书的清晨,就像我爱每一个与爱人靠在一起给一双儿女讲故事的夜晚。

我曾就职于聊城最好的小学,我的同事大多是很棒的语文老师,我想这座城市不缺一个优秀的语文老师了,但缺一个既专业又有教育情怀的阅读点灯人。

离开一线后,我成立了自己的工作室“六月的书房”,确立了“线上日常陪伴+线下课堂交流”的整本书思辨阅读的模式,在线上通过亲子交流话题,在家庭里营造阅读氛围,形成学生、老师、家长稳定的阅读三角模型,我还会依据我自己多年深耕阿德勒个体心理学和正面管教积累的素养进行交流点评,以阅读来撬动教育的全家庭支持。

线下的整本书思辨课程,是亲近母语中文分级阅读为依托,以整本书为载体,以思辨阅读和社会情感能力为亮点,以翻转课堂课堂为形式,以思维导图为工具的课程体系。

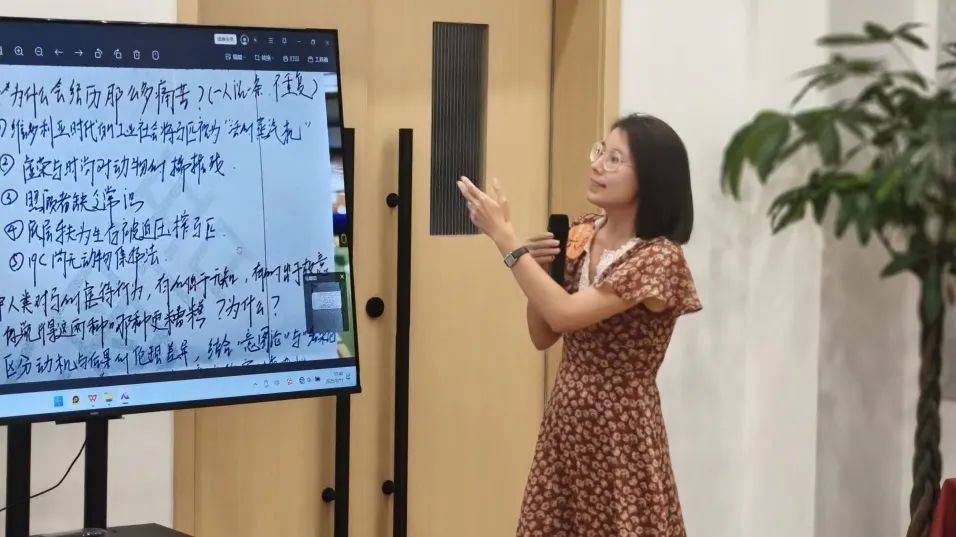

除了研发和授课之外,我也一直在当地做儿童阅读推广,在全民阅读的政策导向下,会在一些育儿平台、城市书房做有关阅读理念和阅读方法的讲座。会在微信群里做公益的线上伴读,比如用亲近母语的《日有所诵》鼓励孩子们用晨诵开始新的一天。在鲁西那座并不大的五线城市,提起儿童阅读,我会是很多聊城家长第一个想到的人。

我觉得这样岁月静好的生活就是我理想中的样子了,做自己喜欢的事情,有小康以上的收入,不那么忙碌,有比较多的时间陪伴爱人和孩子,还可为自己生活的这座城市做点儿让它更美好的事情。

而今年年初在一次以独立儿童阅读老师为主的培训上,我深受震动:资本裹挟下的阅读市场,多少同行在乱象中沉浮?有人以为儿童阅读教学就是买来课件照着讲课,有人觉得参加师训就是学习引流、转化、拓客,有人觉得课外阅读教学只能在提高分数和培养素养中做二选一的抉择。所谓的老师在台上天花乱坠地讲营销,台下的同行眼里尽是困惑与迷茫,我内心翻江倒海,久久无法平静。看到了这些,我好像再也不能心安理得地呆在我个人的岁月静好里了。

我决定不仅要用阅读点亮孩子的生命,也要用阅读点亮我的同行者们的职业道路。我想把自己这么多年的经验整合、锤炼出一套方法论,分享给我的同行们,并形成一个“独立儿童阅读老师联盟”,在每一个日常带着大家做经典儿童文学作品的文本赏析,做整本书思辨阅读课的教学设计,做阅读和相关学科理论书籍和工具书的深入研讨。

于是我以二倍速踏上了精进自我的学习征程:南京的亲近母语儿童阅读论坛,北京的翻转课堂讲师培训和刘天池老师的少儿戏剧指导师工作坊,东莞的厦门大学朱子学会举办的全球儿童哲学教师暑期学校,青岛的朱自强教授亲授的儿童阅读名师研修班,亲近母语的济南营和南京营……

四个月辗转8个城市,有人问我:“这么奔波地去做这件事,为什么呢?”

为什么呢?我其实很少去想做这件事我能得到什么,我只是知道这件事不做,我就寝食难安。

此刻我站在这里,我的身后是十年前曲江池畔那个仰望图书馆的一本好书没读过的小镇女孩,阅读改变了她的命运,她能不能通过阅读改变别人的命运,她想试试。

我的面前是散落全国各地的持着一盏灯走在阅读路上的点灯人,这么多的你们坐在这里,让我笃定地相信:点灯人永不独行。

上一篇:暑假最后一刀,掏空中产钱包