河南女孩考到哈尔滨,刚开学就后悔了,网友:想当初我哭了四年

大学考到哪,不仅直接影响大学四年的生活,还会间接影响人生未来的走向,做父母的自然是希望孩子能报考省内的大学,但现在的孩子们都有自己的想法,是选择留在家乡还是出去闯一闯?跟孩子的性格有很大的关系。

我们总觉得,那些恋家的孩子都舍不得出省,甚至恨不得在家门口上大学,而那些从小就很独立的孩子,则更向往大城市、亦或者是离家千里的外省求学增长见识。

可实际上,很多学生即使恋家也会出于种种原因选择外省的大学,有些人是志愿报考时的一时冲动,而有些人则是低估了自己对家、对父母的依赖程度,一瞬间的决策,就让大学四年的生活变成了“眼泪拌饭”。

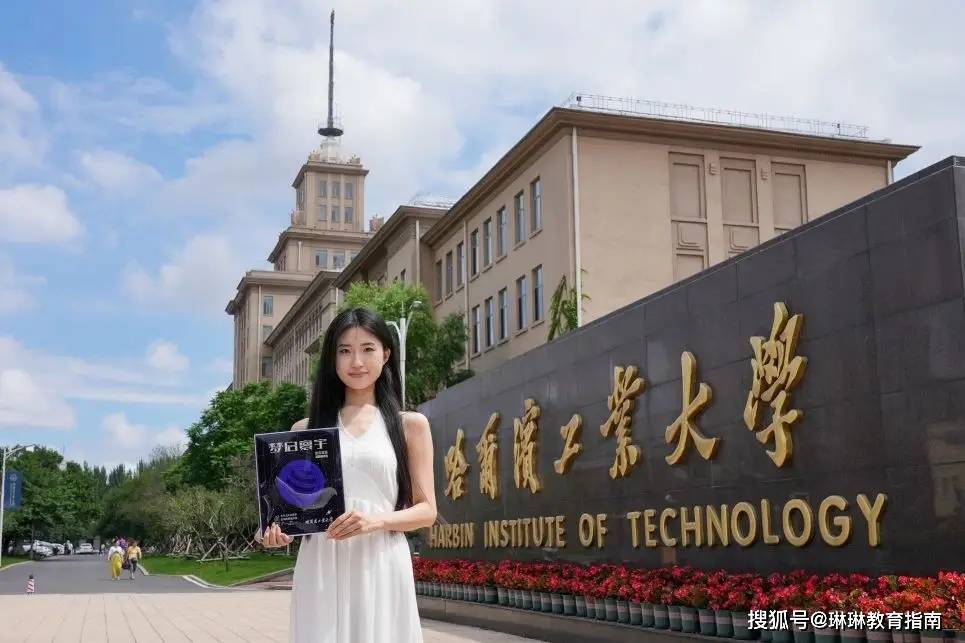

河南女孩考到哈尔滨,刚开学就后悔了

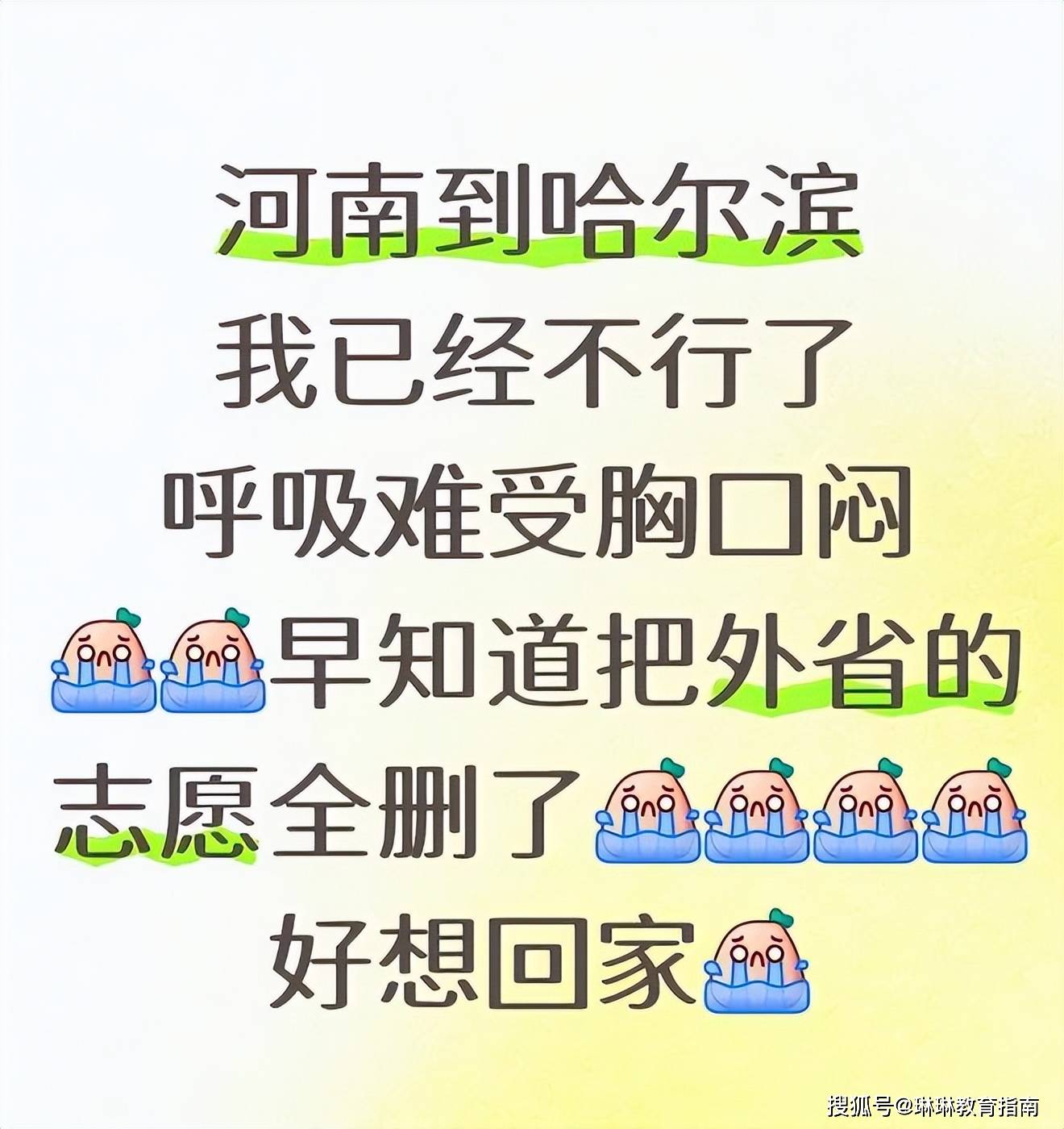

网上有一位河南的考生,在志愿报考时选择了哈尔滨的一所大学,可这才刚刚开学,女同学就直言自己“受不了了”——呼吸难受,胸口闷得不行,最让她绝望的是,这种不适可能要伴随她整个大学四年。

女同学用以泪洗面来形容自己大学的处境,不知道的还以为她遇到了“校园霸凌”,但通过女同学的描述不难发现:其实大学生活很美好,她只是一时间无法适应跨省求学的现状。

从河南到哈尔滨,这位女生的求学之路跨越了近两千公里。从地理环境看,这是从中原地区到东北的巨大转变。

气候差异显著——哈尔滨冬季漫长寒冷,最低温度可达零下三十多度;饮食习惯迥异——河南以面食和辣味为主,而东北则以米饭和酸甜口味见长;方言和生活习惯也存在着明显区别。

对一个从未离家远行的年轻人来说,这种全方位的环境变化确实会带来强烈的不适应感,当然种种不适最终带来的情绪崩溃才是最令人绝望的,当气候、饮食出现不适的时候,女孩的思乡之情开始无限发酵,最终化成了一颗颗眼泪打湿了枕头。

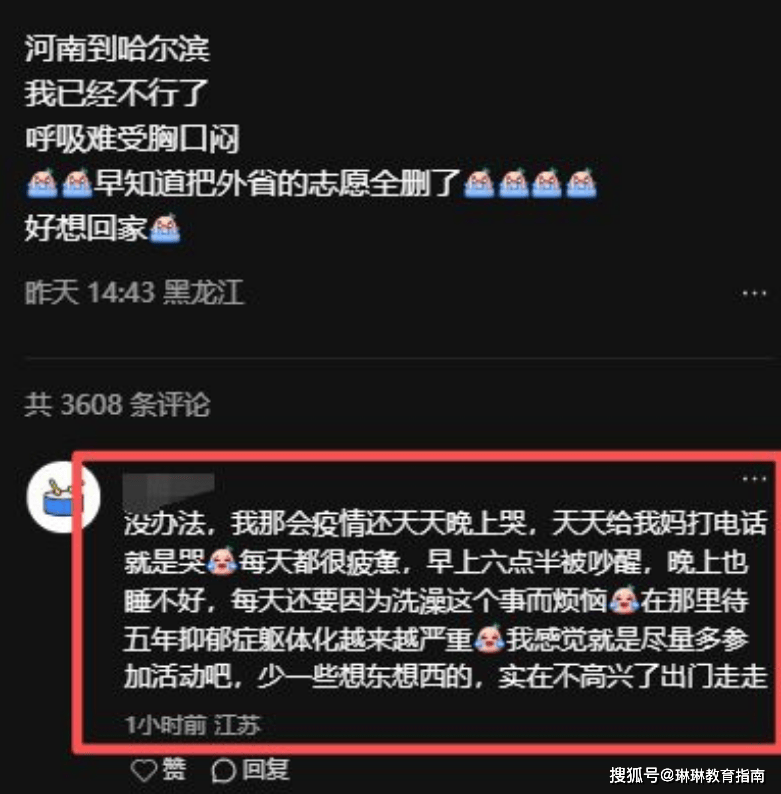

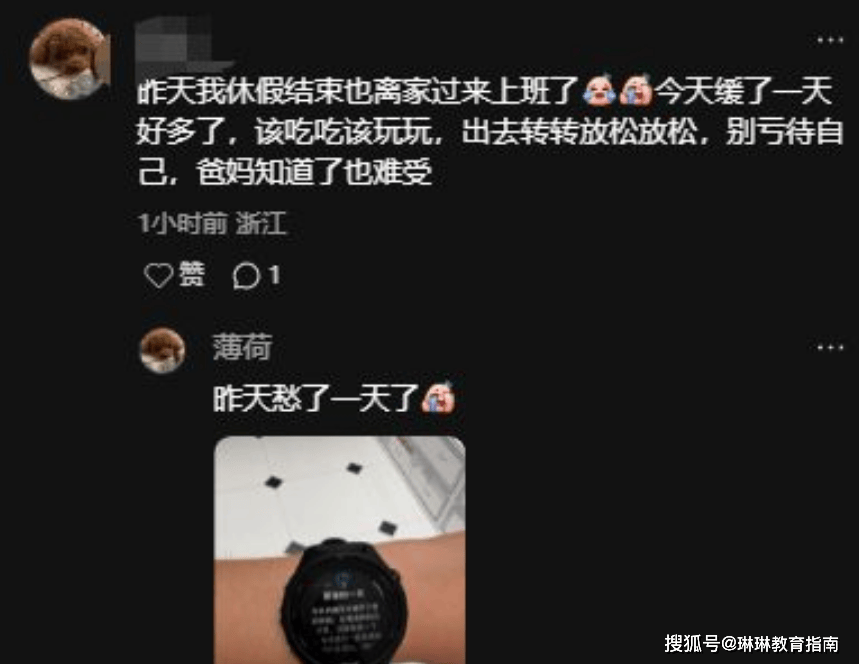

而评论区不少有过跨省求学经历的网友更是直言:想当初自己哭了整整四年!有南方的同学表示:自己第一学期几乎每天晚上都会想家落泪,甚至每次假期结束返校时还会崩溃大哭。

不同新生的适应能力、承受能力不同,直接影响大学四年的学习体验

可见这种思乡情绪并非个例,而是许多远离家乡求学学生的共同体验。适应新环境通常需要经历一个心理过程:从最初的新鲜感和兴奋,到随后的失落与思乡,再到最终的调整与适应。

这个过程对不同性格的人来说,持续时间和难度也各不相同,有些同学即便恋家,适应能力比较强,有能在同学的陪伴和帮助下,逐渐走出低落的情绪,慢慢学会享受大学生活。

而有些同学不仅适应能力比较差,而且也缺乏调节情绪的能力,就这样不知不觉哭了四年,大学生活的美好无暇体会,甚至因为长期的情绪低落而出现了心理问题等疾病,最终不得不休学、甚至是退学来调整状态。

回顾填报志愿时的心态,很多学生选择跨省求学往往出于几种考虑:追求更高学历,向往大城市生活,渴望独立体验,或单纯为了逃离家乡环境。

这些动机本身无可厚非,但问题在于,许多学生和家长在做这个决定时,可能过于关注学校排名和专业实力,而忽视了学生的适应能力和心理承受力这一关键因素。

适应新环境的能力因人而异,特别是对于性格内向、独立生活能力较弱或对环境变化敏感的学生来说,这种适应过程可能尤为艰难,可见填报志愿不仅要看学校光环,也要看个人情况来综合考虑。

(所有图片均来源于网络,如有侵权,请联系删除)