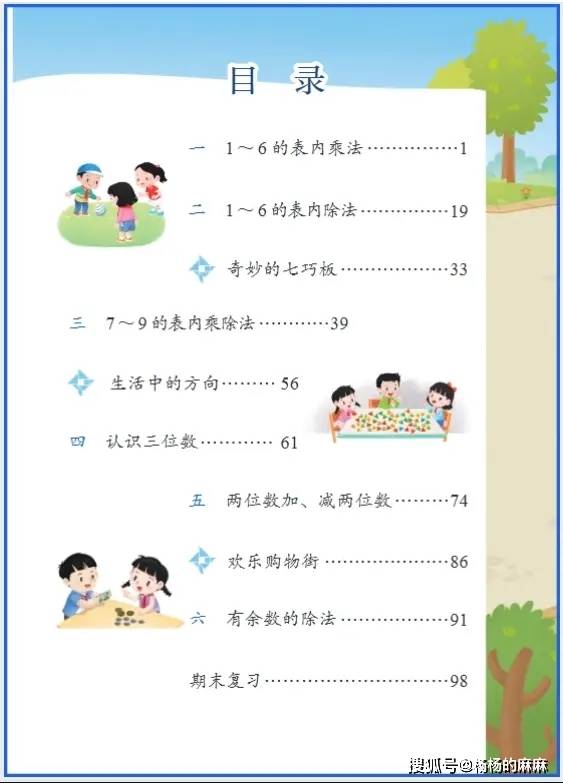

2025秋新教材小学苏教版二年级数学上册电子课本(最高清下载打印)

2025年学生将迎来新版教材,新教材将更加重视思维和阅读!为了方便广大学生在暑假预习新学期的课本知识,我们整理了2025新苏教版二年级数学(上册)一电子课本,以图片的形式呈现给大家,希望对同学们的暑期学习有所帮助。

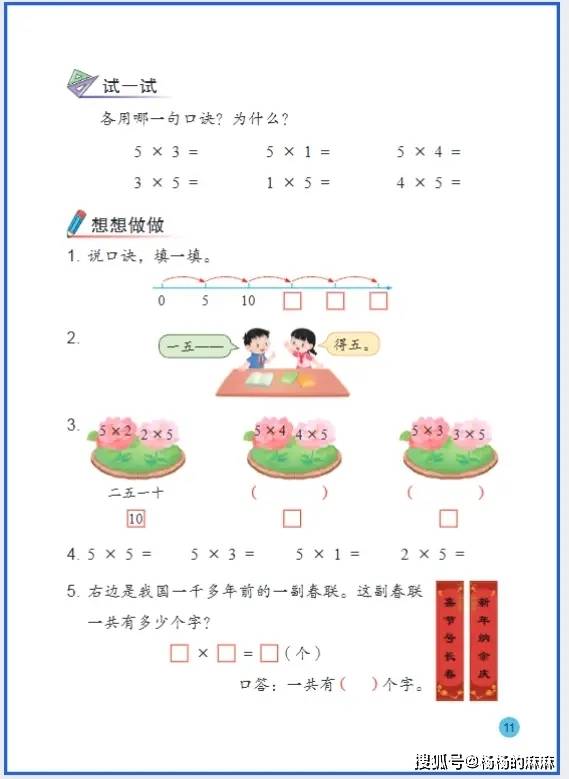

以下是部分内容截图,完整信息请查看 PDF 文件

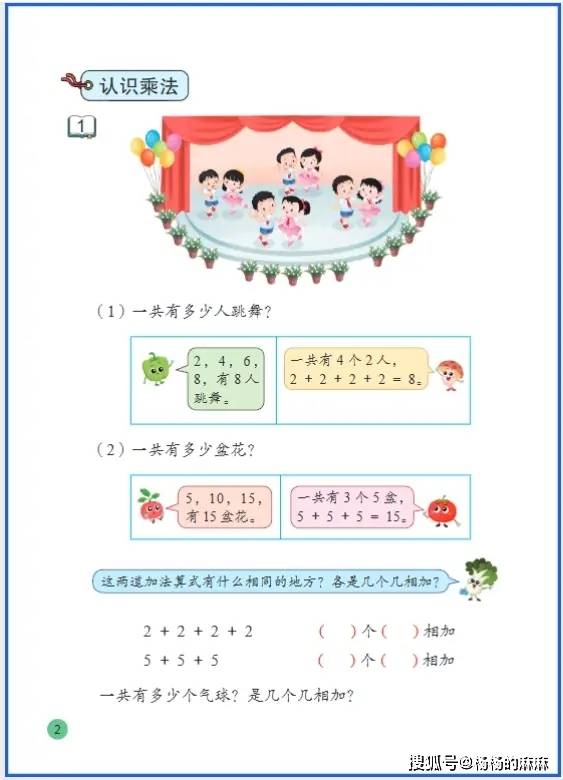

一、低学段(1-2 年级):以 “具象互动” 为核心,让数学 “藏在生活里、融在游戏中”

低学段孩子对 “看得见、摸得着、能参与” 的事物更感兴趣,需跳出 “纸面上的数字”,把数学转化为日常可感知的互动场景,让孩子觉得 “数学像玩具一样好玩”。

1. 生活小任务:让数学成为 “帮妈妈做事的小工具”

从孩子每天参与的生活场景切入,让数学与 “解决实际问题” 绑定,感受数学的实用性:

- 零食分一分:吃饼干时,让孩子当 “小分配员”——“妈妈买了 12 块饼干,我们家 3 个人,每人能分到几块?”“如果给邻居小朋友 2 块,剩下的我们每人能分几块?”,在分零食的过程中渗透 “平均分”“减法” 概念;

- 玩具整理计:整理积木时,让孩子 “分类计数”——“把方形积木和圆形积木分开,数一数每种各有多少块?”“方形积木比圆形积木多几块?”,同时引导 “按形状排序”“按数量从多到少摆放”,自然融入 “分类、比较、排序” 知识;

- 出行小规划:准备出门时,让孩子 “认时间、算时间”——“现在是下午 2 点,我们要提前 15 分钟到公园,几点出门刚好?”“坐公交车要 20 分钟,到公园时大概是几点?”,用卡通钟表模型让孩子亲手拨一拨,理解时间计算。

2. 趣味小游戏:把数学练习变成 “亲子闯关挑战”

用孩子喜欢的 “竞赛、寻宝、闯关” 机制,替代枯燥的刷题,让练习充满成就感:

- 数字寻宝大作战:在家中藏好 10 张写有 1-10 数字的卡片,给孩子一张 “寻宝线索”(如 “找到比 5 大、比 8 小的数字卡片”“找到和门口对联上‘福’字数量一样的数字”),找到后让孩子用找到的数字编一道加法题(如找到 “3” 和 “6”,编 “3+6=9”);

- 图形拼搭挑战赛:用彩纸剪出圆形、正方形、三角形等图形,和孩子比赛 “用这些图形拼出小动物”——“用 2 个三角形和 1 个正方形拼一只小鱼”“用 4 个正方形拼一个大正方形”,拼好后让孩子数 “用了几种图形?每种图形用了几个?”,强化图形认知;

- 儿歌动画学数学:观看《数学王国大冒险》(用动画讲 “20 以内加减法” 故事)、《乘法口诀拍手歌》(跟着节奏拍手念口诀),看完后和孩子 “角色扮演”—— 孩子当 “小老师”,教家长唱口诀、讲动画里的数学知识,加深记忆的同时提升兴趣。

二、中学段(3-4 年级):以 “实践体验” 为核心,让孩子 “在做事中懂数学、在成功中爱数学”

中学段孩子开始接触 “分数、面积、两步应用题” 等抽象内容,易因 “听不懂、做不对” 失去信心。需通过 “可操作的小项目、低门槛的小成功”,让孩子感受到 “我能学会数学,还能用数学解决问题”。

1. 实践小项目:让数学成为 “完成任务的好帮手”

设计需要动手操作、思考分析的小任务,让孩子在实践中理解数学概念,体会 “数学有用”:

- 家庭数据小管家:让孩子记录一周的家庭电费、水费(如 “周一电费显示 125 度,周日显示 143 度,一周用了多少度电?”),用表格整理数据后,算 “平均每天用多少度电”;记录全家每天的饮水量,用 “正” 字统计,画出简单的条形图,分析 “谁喝的水最多?一周总共喝了多少?”;

- 数学 DIY 实验室:用黏土制作 “分数模型”—— 把圆形黏土分成 4 份,取下 1 份告诉孩子 “这是 1/4”,取下 2 份是 “2/4”,让孩子直观看到 “1/4+2/4=3/4”;用硬纸板做 “长方体盒子”,让孩子测量长、宽、高,计算 “盒子的表面积是多少?能装下多少本练习本(体积初步感知)”,通过 “制作 + 计算” 理解抽象概念;

- 购物规划小达人:让孩子参与 “周末采购清单”——“妈妈给你 50 元,要买牛奶(12 元)、面包(8 元)、水果(20 元),算一算够不够?如果够,剩下的钱能买几支 2 元的铅笔?”,让孩子在规划中练习 “加减乘混合运算”,同时培养理财意识。

2. 信心小技巧:用 “小进步” 积累对数学的好感

避免孩子因 “频繁出错” 产生挫败感,通过 “降低难度、肯定细节、允许试错”,让孩子多体验 “做对的快乐”:

- 目标拆解法:若孩子不会做 “三步应用题”,先从 “一步题” 巩固(“超市有 20 箱牛奶,卖出 12 箱,还剩几箱?”),再过渡到 “两步题”(“超市有 20 箱牛奶,上午卖出 5 箱,下午卖出 7 箱,还剩几箱?”),每掌握一个难度,就贴一颗 “小星星”,积累到一定数量兑换小奖励;

- 细节表扬法:不笼统说 “你真棒”,而是具体肯定孩子的努力过程 ——“这道题你先画线段图分析数量关系,方法特别聪明!”“这次列竖式时,数位对齐得很整齐,比上次认真多了!”,让孩子知道 “认真的态度、正确的方法比结果更重要”;

- 错题小诊所:遇到孩子做题出错,不批评 “这么简单都错”,而是和孩子一起当 “医生”——“我们来看看这道题‘生病’在哪里?是数字抄错了,还是步骤漏了?”,让孩子自己找出错因并改正,培养 “主动纠错” 的习惯,减少对错误的恐惧。

三、高学段(5-6 年级):以 “逻辑探索” 为核心,让孩子 “发现数学的趣味与深度”

高学段孩子的抽象逻辑思维逐渐发展,可通过 “拓展知识边界、鼓励自主探索”,让孩子跳出 “课本刷题”,感受到数学的 “逻辑性、创造性和趣味性”,从 “被动学” 转向 “主动探索”。

1. 趣味拓展:打破 “数学 = 课本” 的局限

引入课本外的数学内容,激发孩子的好奇心,让孩子发现 “数学比想象中有趣”:

- 数学故事与谜题:读《数学帮帮忙》(用 “帮朋友设计花园” 讲面积,用 “组织运动会” 讲统计)、《数学真美妙》(收录 “鸡兔同笼的 10 种解法”“一笔画的秘密” 等趣味内容),读完后和孩子讨论 “你觉得哪种解法最方便?”“生活中还有哪些‘一笔画’的场景?”;

- 数学实践挑战:设计 “家庭旅行预算” 项目 —— 让孩子查 “从家到景区的交通费(高铁票、打车费)”“住宿 3 天的费用”“每天的餐饮费”,计算 “全家旅行总共需要花多少钱?如果每人攒 200 元,需要攒几周?”,在规划中运用 “百分数、小数计算、预算管理”;

- 数学与艺术结合:让孩子用 “黄金比例” 设计手抄报(如 “报头占整个版面的 1/3,文字区占 2/3”),用 “对称图形” 画剪纸(如剪对称的蝴蝶、窗花),让孩子发现 “数学能让艺术更美观”,感受数学的 “审美价值”。

2. 探索引导:让孩子成为 “数学小研究者”

鼓励孩子自主思考、尝试不同解法,培养 “探索精神”,让孩子感受到 “数学充满挑战,也充满乐趣”:

- 解法辩论会:针对 “鸡兔同笼”“圆柱体积计算” 等题目,让孩子和家长比赛 “谁的解法更多”—— 比如 “鸡兔同笼”,孩子用 “列表法”,家长用 “方程法”,再一起讨论 “哪种解法适合数字小的题目?哪种适合数字大的题目?”,让孩子理解 “数学方法没有绝对的好坏,只有‘适合与否’”;

- 生活问题探究:引导孩子观察生活中的数学问题并尝试解决 ——“家里的圆柱形水杯,能装多少毫升水?”(让孩子测量底面直径和高,用圆柱体积公式计算)“小区的健身步道一圈有多长?”(用 “步测法” 或 “自行车轮周长 × 圈数” 计算),让孩子体会 “数学能解决生活中的‘未知问题’”;

- 数学小发明:鼓励孩子用数学知识制作 “小工具”—— 比如用 “比例知识” 做 “简易秤”(用硬纸板当秤杆,用硬币当砝码,调整秤砣位置使秤平衡),用 “图形拼接” 做 “多功能笔筒”(用长方体、圆柱体纸盒组合,计算容积),在 “发明” 过程中深化对数学知识的理解,同时获得 “创造的快乐”。