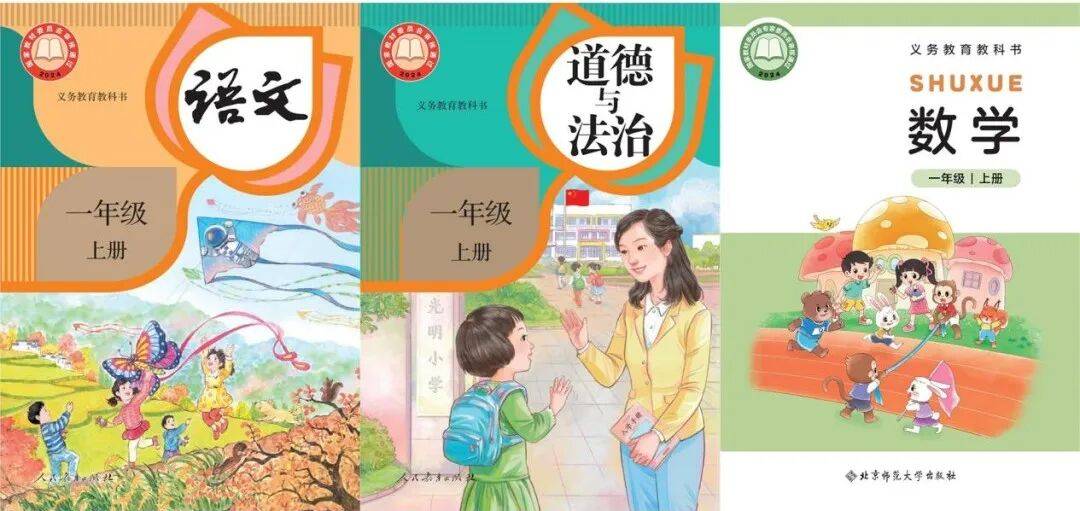

新教材用了一个多月,家长发现自己的知识又“过期”了?

大家都知道小学教材修订了新的版本,不过没轮到自己娃用的时候,没啥实感。

开学一个多月,@小梅妈妈最近给娃检查作业时,发现娃把“眼疾手快”写成了“手疾眼快”。把娃骂了一顿后,看到正确答案又怀疑是自己记错,没想到是三上人教版的语文改版了。

一骑(jì)红尘妃子笑的“骑”读音变成“qí”;

远上寒山石径斜(xiá)中“斜”现在读 “xié”;

说(shuì)服统一读“shuō”服……

在这之前,家长们就发现,自己以前死记硬背好不容易记下来的知识全改了,小时候的“打”全白挨了!

国家中小学智慧教育平台

教材改版主要集中在小学一二三年级和初中一二年级,和小梅妈妈一样,用上新教材的很多家长已经发现——常用的成语变了、100以内加减法提前学了、英语单词量增加……

网上搜“教材改版”,能看到很多自媒体博主发的辅导娃娃写作业的视频,大部分是吐槽语文,说自己学了那么多年变“文盲”了。

评论里很多不明所以的人开始跟风吐槽 :“学了也是白学,反正长大都是错的”。

很多博主都是乱说,不是事实。

央视网在开学前就辟谣过:“司马光砸缸”并没有改成 “司马光砸瓮”,实际上教材里还是沿用了 “缸” 这种说法。

“砸瓮”的出现只是在注释里,标注原文来自《宋史》记载的司马光 “光持石击瓮破之”。宋代的 “瓮” 指的是小口大腹的容器,“缸” 是后来的说法。

更离谱的还有说“两肋插刀”直接改成了“两肋岔道”,这种改动更是引起了网友的不满,但它完全就是误传。

课本里实际上没有出现过“两肋岔道”这种说法,“两肋插刀”来自一个民间故事,“岔道”的说法来自《隋唐演义》里秦琼的典故,“两肋岔道”是一个俗语。

一个是“愿受刀伤的决心”,一个是“选险路的取舍”,来源和含义各有侧重,虽然两者都是讲“义气”,但从来没有等同过。

到底哪些是真的改了?为什么改?

○语文方面

“后羿射日”改成了“羿射九日”,其实不是改名,而是区分人物。

历史上有两个“羿”,一个是帝尧时期的射师大羿,另一个是夏朝有穷国君主后羿。大羿是神话人物,据《山海经》等古籍记载,他曾射下九日,拯救了苍生;而后羿是历史人物,据《左传》记载,他也擅长射箭,但与射日的功绩无关。

另一处让家长们讨论比较多的修改是“凿壁偷光”改成了“凿壁借光”,有家长调侃:邻居同意了吗,你就借?

在原典《西京杂记》中,描述匡衡“穿壁引其光,以书映光而读之”,并未确切地使用到“偷”字。

现在虽然提出了“借光”的说法,但没有一个标准答案,比如考试时遇到填空题写“偷”和“借”都对,重点是让学生学习主人公匡衡的勤学精神。

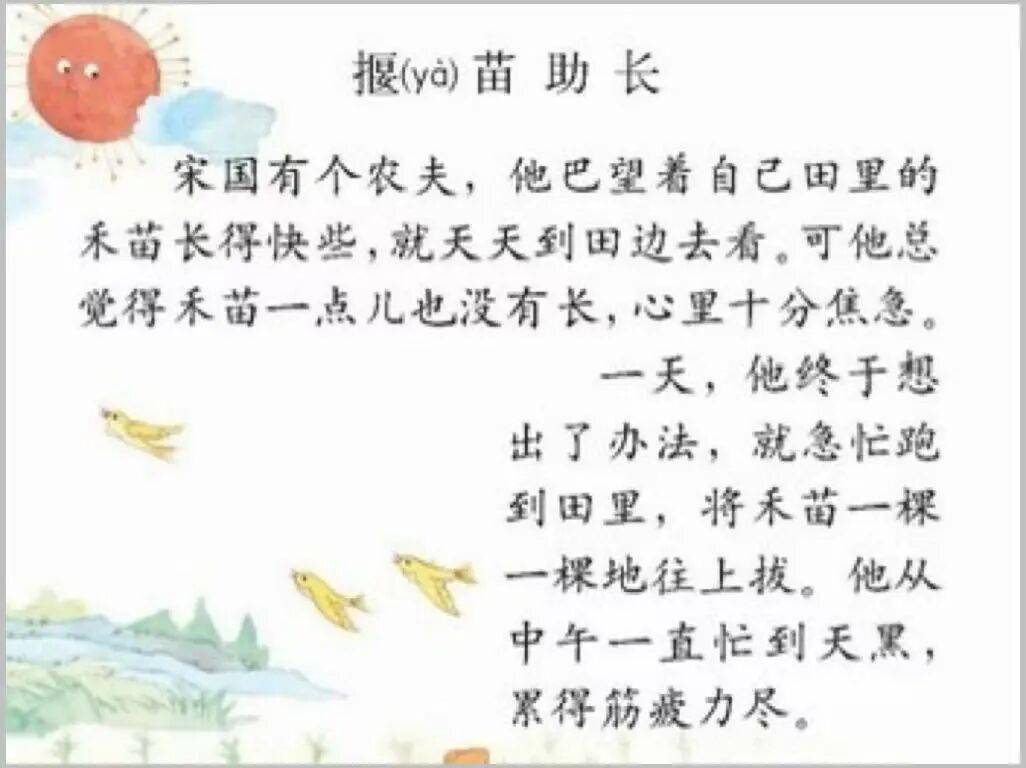

就像当年的“拔苗助长”变成“揠苗助长”一样,很多人当时也不适应,但一直记得其中「不要违背事物发展规律、急于求成最终只会让事情走向失败」的寓意。

人教版二年级下

类似的还有“掩耳盗铃” 变成“掩耳盗钟”,南京大学历史学院武黎嵩教授在受访时解释:经典需要传承,但学术进步更该体现,掩耳盗钟是《吕氏春秋》原词,盗铃是后世传变,教材标注双说法,是怕孩子误以为经典只有一个版本。

除了明显改动,语文课文还有一些微调。

石室东部新区实验学校的杨敏老师分享,她在教二年级《去外婆家》这篇课文时,在“语文园地”这一部分,里面提到的讲春天景象的词语,把 “含苞待放”改为了“含苞欲放”。

作为教了20年语文的老师,她认为虽然意思一样,但在园地里就变成了“欲放”,更符合情景,将开未开的状态更显得生动。

○英语方面

部分家长拿到新教材感叹:26个字母不教,不学自然拼读就直接学句子,英语零基础的娃太吃力了。

成都市龙泉驿区天立学校英语年级质量组长李晓英老师介绍,小学阶段的词汇确实有所增加,以人教版三年级为例,新教材词汇量从旧版的70个左右增加到了100个左右,整个小学阶段总共增加了约200个词汇,且减少了简单词汇,增加了高级词汇。

例如删掉了pink(粉色),增加了本属于四五年级的vegetable(蔬菜)。

而外研版三年级上,句子长度和难度也有较大提升,同时阅读题型新颖多变,更注重实际应用,比如做节日贺卡。

除了单词量增加,教材从简单模仿过渡到真实的运用,会在设定的情景中让孩子们进行角色扮演,甚至还有开放式答案,加入了个人的思考和选择。

新教材的改动贴近国外原版教材的模式,更注重口语和表达。

○数学方面

成都小学数学大部分用的新教材是北师大版,北师大版的新教材将“加与减”细分为“20以内数与加减法”“100以内数加与减”;人教版的新教材将原二年级上的“100以内加减法”移到一年级下,100以内的笔算加减法要一次性学完。

大部分新教材都是将文字类的数学题增加,多围绕生活中的常识,以前的应用题现在叫“情境题”。

有些家长在辅导作业时,觉得数学题前面有太多跟解题无关的话。特别是小学一二年级,娃娃识字量还不够,家长每次都要负责读题。

但北师大版小学数学新课标教材主编刘坚教授认为,教材从第一版到现在的第五版,变化是希望强化数学实际的应用,让孩子能真的理解数学,发现数学的乐趣。

例如一年级的《我上学啦》预备单元,用“数文具”“找朋友”这类孩子熟悉的游戏代替直接讲知识,不像以前一样一入学就面对枯燥的计算或抽象的概念,能减少“怕数学”的心理。

而三年级用“情境+问题串”的方式来出题,则是从生活场景入手,再一步步引出算式,符合孩子“先懂生活、再懂数学”的思考习惯。

最近有一道数学题在网上引发大量讨论。

题目是“有3个盘子,每盘8个水果,一共有多少个水果?”有学生列式为3×8,却被老师判错。

很多人不理解,批评这种行为是“不懂变通,一根筋”。

人民教育出版社小学数学编辑室

在人民教育出版社的教材反馈平台做出的回应

批改的老师也出来解释:写乘法算式应先找每份数写在前面,再找有几份写在后面,即应列式为8×3,遵循“每份数×份数=总数”的规则。

乘法的意义可能不好理解,但一个网友举出了一个非常好的例子,一眼就能懂——

比如你要买3只5两的梭子蟹,商家给你发了5只3两的,你会不投诉吗?

新教材改版,大的方向是培养娃娃“会辨析、能思考”的能力。

家长们可以及时优化孩子的学习路径,帮他们「把挑战变成机会」,和孩子一起在疑惑里找答案,跟着娃一起 “活学活用” 。

遇到 “新旧说法冲突”时,比如以上提到的后羿还是大羿,陪孩子一起查 “源头”;孩子问 “到底是盗钟还是盗铃”时,一起看看《吕氏春秋》原文就知道怎么回事。

数学题的“绕老绕去”不是为难孩子,而是在培养孩子的阅读能力和对抽象概念的理解能力。

老师们在备课时会根据新教材给出新的办法,所以跟老师随时保持良好的沟通也很重要,自己实在不理解的可以通过老师来了解和辅导。

文、排版丨天爱

部分内容综合自成都商报教育发布