85岁安徽老人姚克亮:为大学梦4战高考,估分630考63分,却不放弃

我们都清楚,高考是人生的转折点。仍记得那一份份高考寄语,让我们热血沸腾,“今日寒窗苦读,必定有我;明照独占鳌头,舍我其谁”,“为理想,早起三更,读迎晨曦,磨枪锉剑,不惧兵临城下”。

在如今学历重要化的时代,高考如同我们行舟时的急流处,激流过尽,之后为上升阶段,转折点转得好是“顺水推舟”,转不好就是“逆水行舟”。所以,高考也自然而然地成为人们追逐的对象。

如我们所见,高考就如同古时科举一般受人推崇,再加上高考可全民化,不一定非高中生才可以参加,就引起了一种局面,上至八十岁老人,下至十八岁青年,都有参加高考的例子。

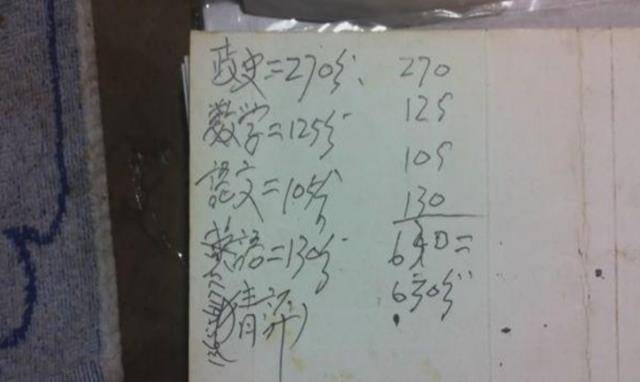

八十五岁的姚克亮就是一个特例,他四次参加高考,自己估分估到了六百三十多分,结果却只有七八分,这结果让人大跌眼镜,但丝毫没有影响姚克亮参加高考的兴致。

姚克亮是一九三四年出生在安徽的一个小县城里,他一直在淮南洞山机械厂里做修理工的工作,直至退休,他才开始自己的考试生涯。

他的大半生就像每一个当代工人一样,平平淡淡,无波无澜。也像当时很多人一样,他在初中辍学回家学习技艺,成为了一名工人。

但他对生活充满了积极乐趣,他喜欢写文章,喜欢投稿,在一九七二年加入了淮南市作家协会,并在二零零一年完成了一部将近三十万字的小说,但没有往外发表。

他也是一个对新鲜事物充满好奇心的人,他自学英语,在当时学习英语还是一件挺不容易完成的事情,三十多岁的他跟着广播学英语。

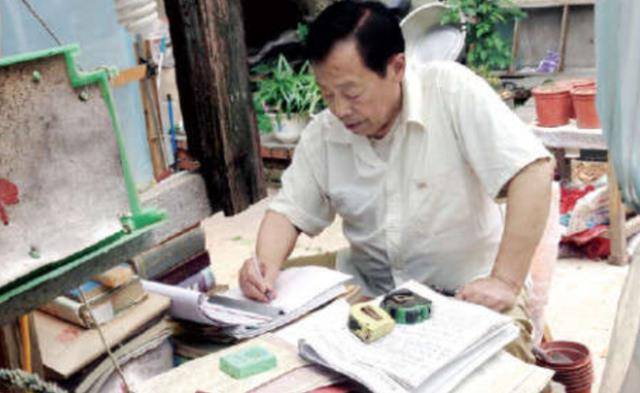

他的生活我们其实可以想象,在两间山脚下的平房里,写着自己喜欢的文章,“日出而作,日入而息”,工忙时干干农活,工闲时做自己喜欢的事,或许太过于理想化,但这可能就是他的生活。

他的前半段生活可能一直如很多他的同龄人一样,工作养家糊口。可他在二零一二年的时候,做出了一个很不同于他这个年龄的事,那就是参加了高考。

他也自称曾经在该高考的年纪里,拿到了高中的毕业证书,也同样在上世纪五十年代参加了高考,考上了专科,但他因为种种原因没有去上学。

此后,他一直在机械厂工作,退休后,开始了自己的大学梦。他一直觉得自己的一些证书,并不能代表自己是有大学证书的,他希望自己可以得到当代大学认证的证书。

他喜欢文科类知识,尤其是语文,喜欢做文章,喜欢读各类书籍,他的语文一直是高考那几科里最高的。

在二零一二年的考试中,报考的文科类考试,最后,他以63分的成绩结束了自己在退休后的第一次高考。在二零一四年,又再一次备战高考,最后是总分五十多分。

当时他自己预估的分数是六百三十分,630分和63分的落差,虽然让很多人无法接受,但他一直都在努力,一直拥有一个北大梦从未先过放弃,85岁4战高考,这份勇气让人肃然起敬。

对于七八十岁的老人,社会的看法或许就是该颐养天年的年纪,所以姚克亮参加高考这件事很容易就被推到了风口浪尖,他参加考试时,总伴随着快门声和闪光灯,但他从未想过退却。

有人觉得如此年纪的老人还在参加高考,一是说明当代高考有吸引力,二就是给了当代参加高考的孩子们以动力和榜样;而有些人则带着恶意揣测。

认为他考得那么差,为什么要占用考试资源,甚至说老人是“哗众取宠”,靠现在高考的事情博热度,拼好感。

而面对这些声音老人并没有放下自己的梦想,他坚信自己的大学梦,认为自己不是榜样,但也说自己不丢人。

如此清明,这或许才是我们该学习的地方,清楚地知道自己该做什么、想做什么。

在学习上一丝不苟,即使考得不好也会披星戴月前行,这点在我们现在的高考生中,是很被需要的一点。

而且我认为其实以社会人身份参加高考,是自己的选择,并不在于会不会占用考试资源问题。其次是我们不应该去议论别人的梦想,或许不议论,人家老人参加高考此事也不会发酵成热点话题。

姚克亮老人的子女们也觉得,老人考得怎样无所谓,健健康康的,活得开心最重要,当然他们也尊重老人自己的选择。老人觉得学习是自己的事情,除了儿子女儿也没有告诉别人。

但很让人欣慰的是,他的亲戚朋友都知道了他要参加高考,却从不当他的面提起,也不做任何评价,这或许才是一个对于老人参加高考的“局外人”该做的事。

对于我们来说,参加高考很平常,这么大岁数的老人参加高考就不是很平常,而参加高考是他的选择,他的这种精神很值得我们学习,是真实的“活到老,学到老”。

其实老人考得不好,有些原因也可以解释,老人对于一些知识点的记忆力确实在下降阶段,而且对于一九五几年的高考来说,近些年的高考变化极大,有些模式已经变化的大到“面目全非”了。

而且他习惯性对语文的复习力度很大,这可能也是考不好的原因,有些偏科。

对于新式高考不适应很正常,而且对于一些新政策或许也是不太了解,并且现在一些文综题目考验的是综合能力。这其实也说明了我国高考,是在不断发展完善的。

并且也反映了一些问题,比如说对老年人的政策普及,以及一些党政思想的传播度问题,其实通过这件事,还是可以看出这些都是有待提升的。