南山区小学数学统测卷,或许意味着“核心素养”评价指挥棒的转向!

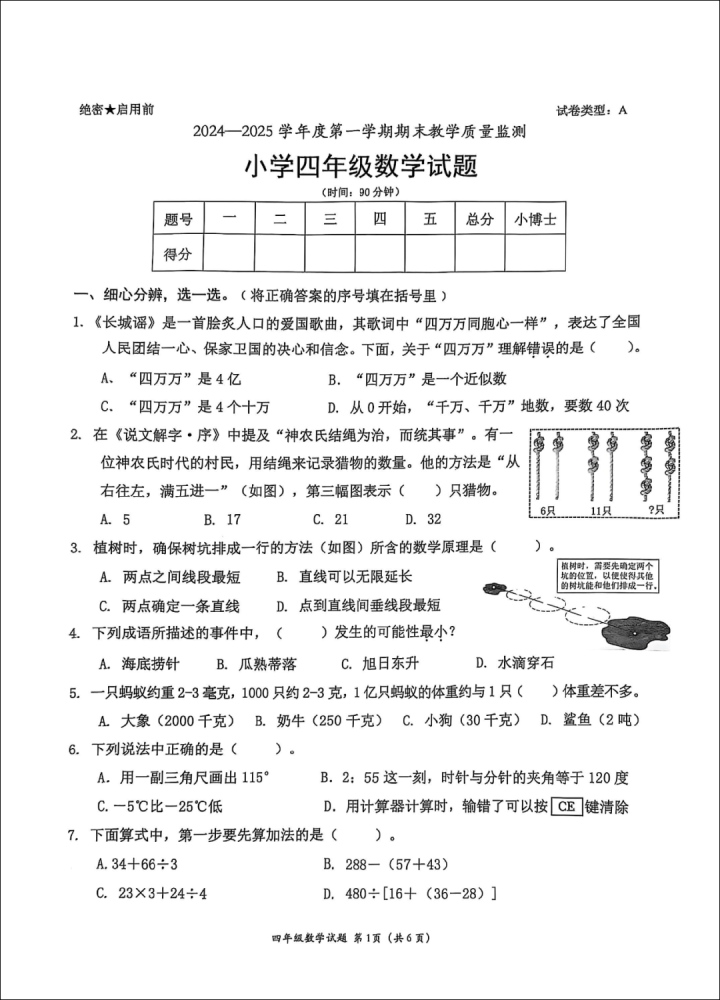

1月9日,深圳“南山因为期末试卷太难延时20分钟!”冲上热搜。原因是题目过难,四年级数学考试延长20分钟。

很多媒体进行了报道,比如:北京青年报《 》

也有很多老师、家长提出了批评、否定、甚至谩骂,比如:

甚至还有不少人认为是一场“事故”,要求命题者、教育局道歉!

确实,作为一张全区的统测试卷,这张卷子有很多值得商榷和反思之处

——比如,试卷容量确实太大,有些题出得不太合适,题目过难区分度太低、和“双减”精神不符,试卷太难会给打击学习情感,等等。

王珏老师认为这些说法都很有道理。确实,教育中需要权衡考虑的因素很多,并非单一哪个要素好就能决定一切的。

不过,看事情最主要的是要看到它积极的一面。如果我们能看到它对未来意味着什么,显然更有价值!

王珏老师仔细看了这张卷子,虽然我不是小学数学老师,但是我从 新课改精神、 学习科学的角度,看到了这张卷子skc作蕴含的深意!

1、本卷体现了什么是“核心素养导向”、什么是“迁移”

所谓“核心素养导向”,体现在考试上,要么形式要变化——在真实的活动与真实任务中,考察学生的知识、技能与情感态度价值观,开展所谓“ 表现性评价”。

这一点王珏老师在《》一文中,给出了OECE的一张图:

不在Action中,是无以体现出核心素养的。既然在Action中,那自然就只能开展“表现性评价”——而非卷面评价了!

不过,在面向大规模学生的通过性或选拔性考试中,表现性评价很难开展,因此还是得要靠出试卷。 那么,“核心素养导向”就必定体现在:

让学生做从来没做过、甚至从来没想过的题!

否则的话,“核心素养”和“三维目标”、“双基”还有什么差别呢?

因此,王珏老师认为,南山区小学数学四年级期末试卷,可能体现了未来考试的一个导向: 让学生不可能通过简单刷题就能应付!

这样的话,学生就必须要灵活运用所学,尤其是所学的“ 学科思维方法”,面对陌生问题,开展更为广泛的、深层次的思考。

只有让学生“ 解决从未见过的问题”,才能真正考出学生是否真正学懂了一个知识,是否真正掌握了知识背后的思维方式,是否能灵活运用知识来解决情境中的、复杂的问题!

其实,类似南山区这样的题,还真不是第一次出现(只不过这么密集可能是首次)。

王珏老师想起来去年广西柳州小学六年级的一道统测题:

据说这道题难倒了柳州的所有小学老师,拿给数学博士做也一头雾水。最后一位老师“居然”找到了我——我既不是数学老师、也不研究数学,也不知道为什么她会想到找我……

我思考了5分钟,用三种思考方法,得出了同一结论。这一过程详见《》

( 有趣的是,我当时给出的答案,和现在“Kimi视觉思考版”给出的答案,从思路上几乎一模一样。感兴趣的老师不妨试试看。)

对数学老师不懂、反而我这个不搞数学的人能理解、能解决的现象,我有如下总结:

凡是 陷入刷题套路的人,看到这套题大多会懵;

凡是真 正关注数学思想(而非仅仅是数学知识),理解 知识创造思维方式的人,理解数学知识有何实际意义的人,看到这道题都会做!

因为我不从事数学相关工作,当然也不刷题,但喜欢看一点数学思想、数学发展史、数学科普,所以对我来说,这道题确实不算难。

2、评价是指挥棒,老师是时候考虑该教什么、怎么教了

作为一套试卷,南山区的这套试卷或许不算好。但是,如果我们把它看作未来考试的“指示剂”,就意味深长了!

它意味着:我们以前强调 “知识记忆”+“刷题训练”的理念与方法,可能一去不复返了!

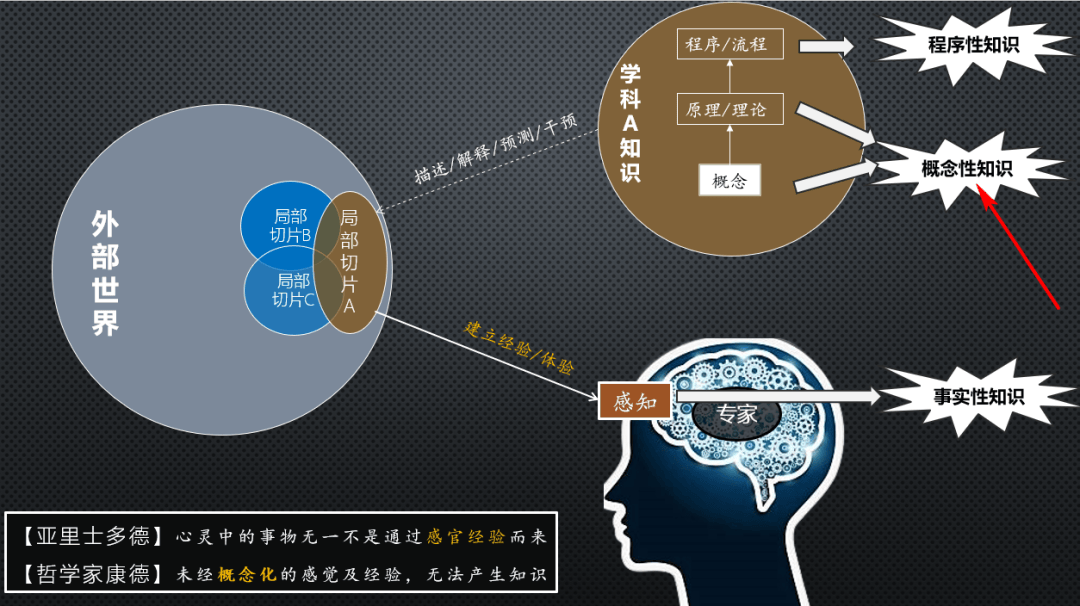

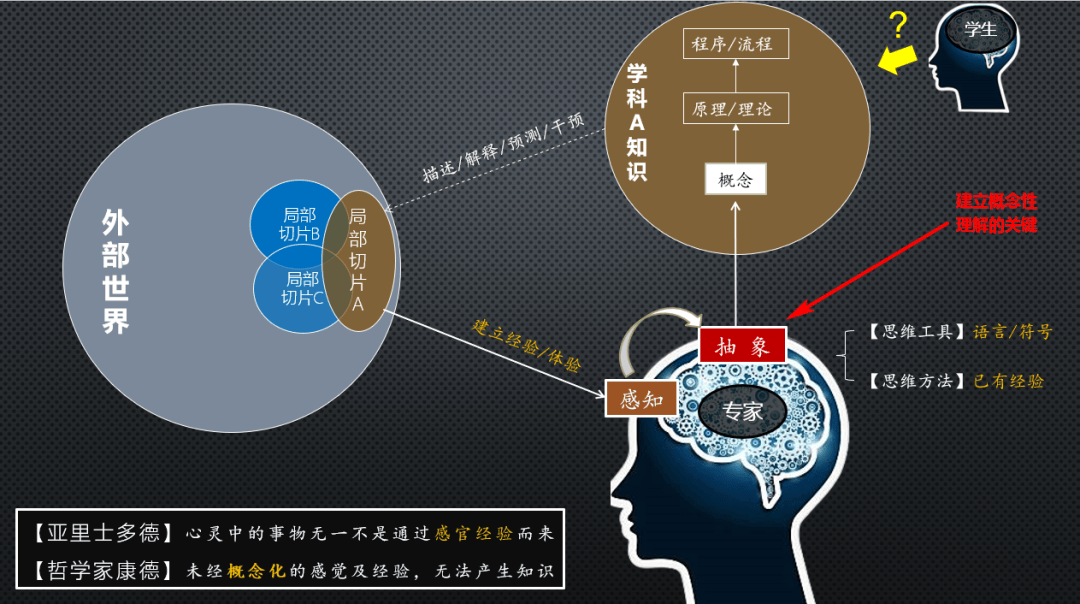

王珏老师长期研究学习科学、深度学习,最近几年来我一直强调真正有效的教学,需要遵循如下逻辑:

教学中的关键,是对“ 概念性知识”的深度理解,而非“程序性知识”(这是必备的解题技能);

要想深刻理解“概念性知识”(概念/原理/理论),就必须要掌握该知识的创造方法——因为思维-->(创造)知识,所以思维>知识!

相比知识、以及运用知识的解题技能,老师应格外重视知识创造的思维方法,这才是唯一正确的教学原则!

但是,只把概念性知识、或者知识创造思维方式当作“结论”告知学生,是无效的,因为“ 概念的直接传递是不可能的”(维果斯基)

学生要想在头脑中“复演”知识创造的过程,就离不开“ 情境”,以及教师的 “问题链”、“学习活动”等教学活动设计。

为此,我还专门为以上逻辑画出一张图:

根据以上思想,我还明确提出: 老师的教学一定要超越教材!完全按照教材教,不可能帮助学生理解知识!

原因很简单:

教材中并没有知识如何被创造出来的思维方式(至少中国当下的教科书中没有)!

教材中也没有这套教材如何被编纂出来的思维方式(教参里可能有,权威专家讲座或培训中可能有)

即便有,按照”概念的直接传递不可能“的原理,直接告知的概念或思维,也不会自动被我们所理解。

我每次跟老师(包括教研员)交流时,都会强调这一观点。

然而,几乎没有任何一次获得老师的积极响应!反之,看表情,大多数老师都讳莫如深,往往是一片尴尬和神秘的笑容……

——然而,我所认识和知道的所有特级教师、好老师,100%都是如此呀!即便不信我(因为我是学科的外行),看看本学科的名师是如何教的,还不清楚吗?!

当然,我非常理解: 考试评价是 指挥棒!如果指挥棒不改,那大家都只能按照老套路来才最有效!

以前的考试评价中,都是学生见过的题型、见过的情境、见过的思想——或者说,为了有好的教学绩效,老师投入大量时间去钻研考试,把考试的套路摸得一清二楚,然后教给学生、让学生大量刷题、形成条件反射,这样能更快、更广泛地取得好成绩。

所以,王珏老师所说的真正能提升学生学科理解水平、真正能让学生感受到学科学习意义和乐趣的方法,就只能是小打小闹、靠边站了。

——还不要说我这么个无名小卒,就连清华大学求真书院丘成桐教授,也对国内的这种”知识记忆+大量刷题“的教学方式无可奈何,认为这种教学方式 大大损害了聪明孩子的数学学习能力,以致于他在”拔尖创新人才培养“时,刚开始在清华大学大一招生,很快就下沉到高中招生,3、4个月以前就下放到初中招生……

而且,丘先生根据”求真书院“的培养实践,得出了一个骇人听闻的结论:

初中学生比高中学生数学成绩要好、且更有活力。

(详见:《》

这一现象说明:至少对于那些聪明孩子来说, 高中三年的数学学习完全是负作用!

不得不说,当下以“知识记忆+大量刷题”为主的教学方式,是这一现象的根源!

在这样一个背景下,我们再回过头看看南山区的小学四年级期末统测卷,或许意味着:

从“指挥棒”的角度,它已经吹响了“核心素养”时代的号角—— 知识记忆+大量刷题训练,恐怕已经越来越难以胜任“核心素养”的要求了!

老师在教学中,不应把知识视为“结论”,而应视为学生“思维加工的结果”,应更加重视学科思维的培养 (尤其是知识创造思维)。

此外,老师还应更加重视学科知识之间的广泛联接——王珏老师提出的“ 学习的第一性原理:学习即联接”被很多老师奉为圭臬!联接就是学习, 包括知识与学生个体的联接、知识与真实世界的联接、学科内知识的深度联接、以及各学科知识之间的广泛联接!

高效学习的理论与方法早就有了,现在指挥棒也开始转向了,现在是对老师的真正挑战!

谁的学习能力和领悟能力更强、谁转向更快更准,谁就会在未来的考试评价中占有先机!谁就会更快速地成为受到学生爱戴的好老师、名师!

————————————————————