红军一位师长升迁太慢,20年从未上升一级,55年授衔时难倒罗荣桓

学无止境,勤则可达,志存高远,恒亦能成。——题记

学习对于一个人的成长意义非凡,从呱呱坠地婴儿时期开始,学习就已与我们产生不可分割的关系。

从牙牙学语,蹒跚而行,到进入学校学习,从进入社会工作,再到传授别人经验,学习一直都是永不磨灭的主题。

就如那位被称为升职最慢的红军师长刘子奇,

虽然20年来他从未上升一级,

但如果不是他一直不断提升自己,如何又能多次取得战争胜利呢?只是在授衔评定中,难倒了罗荣桓。

军衔难定

1955年我国对新中国成立立下汗马功劳的将士们进行了军衔评定,当时的标准主要以入党时间,为党贡献和担任职位来判定。

不过这一年的总政办公室却格外“热闹”,负责评定的工作小组对一个人的军衔各持己见,

让负责人罗荣桓都犯了难,不得已下上报了毛主席

,这个人便是后来被授予少将军衔的刘子奇。

当年对他军衔的评定大致有以下两种不同意见:

一种是持高军衔评定态度,认为刘子奇从军二十来年,参加了大大小小不下百场战役,为祖国成立立下了赫赫战功,理应授予中将或上将军衔。

一种是持“低军衔”评定态度,认为刘子奇将军虽然“资格老”,贡献大,但是他在1930年到1949年近二十年间,

军中职位都未曾升过一级,

少将军衔足以,否则就违背了整个军衔的评定标准,也对后面的将士们不公平。

罗荣桓对此也无法定夺,最后还是在毛主席的建议下,他找到了刘子奇,向他说明了情况。没想到刘子奇却十分“看的开”,他笑着对罗荣桓说:

“军衔对我来说并不重要,我知道党和人民对我的贡献就十分满足了。”

有了刘子奇的态度,罗荣桓最后和小组决定,授予刘子奇少将军衔,表达了党和人民对这位将军的认可与敬佩。

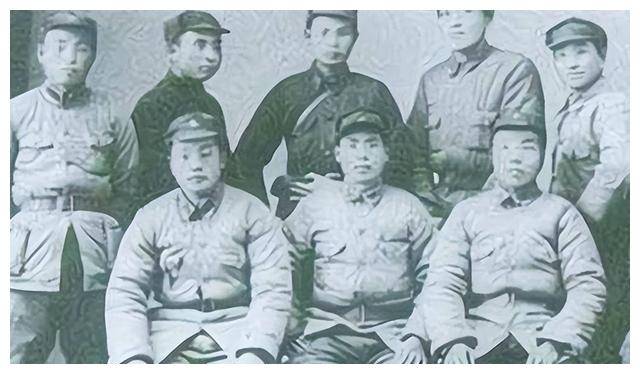

年轻的师长

刘子奇的出生和大多数革命战士一样,贫穷,饥饿充斥着他的家庭与童年生活。少年时期的刘子奇父母早亡,他被迫用稚嫩的肩膀扛起了整个家庭重担,然而就在他19岁时,家乡闹了饥荒,刘子奇过上了流浪生活。

也就是在流浪过程中,他接触到了革命思想,和工人们参加了革命运动。因为刘子奇敢想敢做,很快便在众多工人中脱颖而出,成为了工人代表,组织上因此觉得他是一位可造之才,同意他加入中国共产党。

白色恐怖时期,刘子奇回到家乡湖南,组织建立了一支农民赤卫队,作为队长的他带领着农民在乡下搞起了武装斗争,为革命胜利作出了巨大贡献。没多久他就凭着自己出色的领导能力成为了浏阳赤卫军第二师的师长,彼时的他也不过22岁。

按理说这样一位青年才俊,按照这样的起点,到建国后,前途应该是一片光明,为何他后来都没有再“升迁”过呢?难道是在革命过程中他犯过什么重大错误吗?

20年未曾“升职”

错误倒是没有,就是刘子奇中途多次学习,导致错过了许多“升迁”机会。

原来从小穷苦的刘子奇深深了解拥有知识的重要性,而他也特别珍惜这来之不易的机会,因此一旦可以继续学习,他便第一个主动报名参加。

当时作战可是要看作战图的,作为一个曾经没有接受过系统教育的刘子奇,发现自己在这方面有所欠缺,于是在自己最为“辉煌”的时候,向组织上提出了学习深造的想法。

1930年刘子奇入红一方面军随营学校学习,毕业后任江西独立第五师第十三团政治委员兼团长。

团长的职位可是要比师长低很多,从头再来的刘子奇没有怨言,他利用自己在学校学到的知识,多次取得了战争胜利,此后更是一路由团长晋升到了师长,再次回到了最初起点。

可见按照这样的趋势发展下去,刘子奇很快便能达到曾经未曾达到的高度,然而此后他的职位却一直在团长师长方面沉沉浮浮。

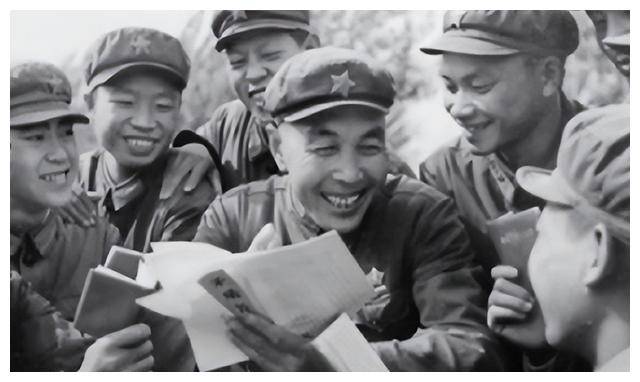

原来刘子奇个人对功劳并不看重,经常打了胜仗表彰大会上,总是将机会让给别人,如此一来许多和他同级的战士都要比他职位高。

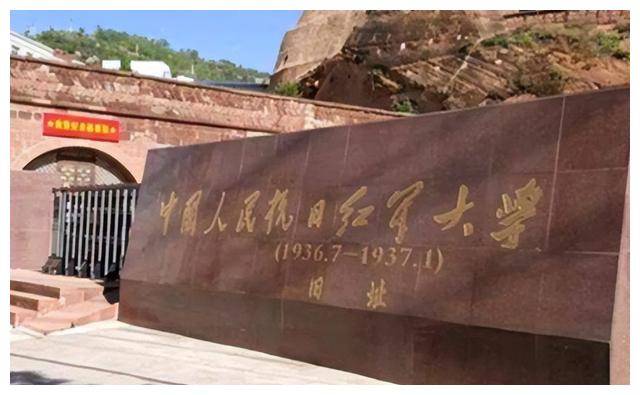

再加上他一直以来都对自身提升十分看重,多次进入学校学习,抗日战争前夕的1936年12月他入红军大学第二期学习,学成归来后在战场上杀敌无数。

后来又在1942年4月,又进延安中共中央党校一部学习,多年的学习让他个人能力得到很大提升,也让他个人的职位一直徘徊在师长团长之间。

尤其是在辽沈战役中,他为东北解放立下了汗马功劳,这一次他被提升为师长,不过此后他的职位就一直停留在师长上面。

刘子奇从1930年当上浏阳赤卫军第二师师长开始,到1949年解放战争结束,不难看出兜兜转转中他的职位一直停留在师长上面,

不仅属于升职慢的类型,更是近20年的时间从未上升一级。

因此才会在1955年授衔仪式评定上让罗荣桓犯了难,不过好在刘子奇本人就是一位淡泊名利的战士,并没有将军衔太过放在心上,这件事也得到了圆满解决。

小结:

刘子奇的淡泊名利令人尊敬,而他对学习的态度更是值得我们当代年轻人学习。正所谓最好的投资就是投资自己,正是因为刘子奇对自我能力的不停补充发展,才有了后期他战场上的百战百胜。

如今身处于二十一世纪的我们,面对科技发展,信息传播速度极快的社会环境,我们更应该不停地提升自我能力。因为只有在我们自身强大后,才不会被社会所抛弃,才有实力去建设更为先进美好的新社会。