教龄30年,退休卡在职称5档!副高晋升为何成“最后一公里”难题

桃李满园终无悔,职称困局泪暗垂。

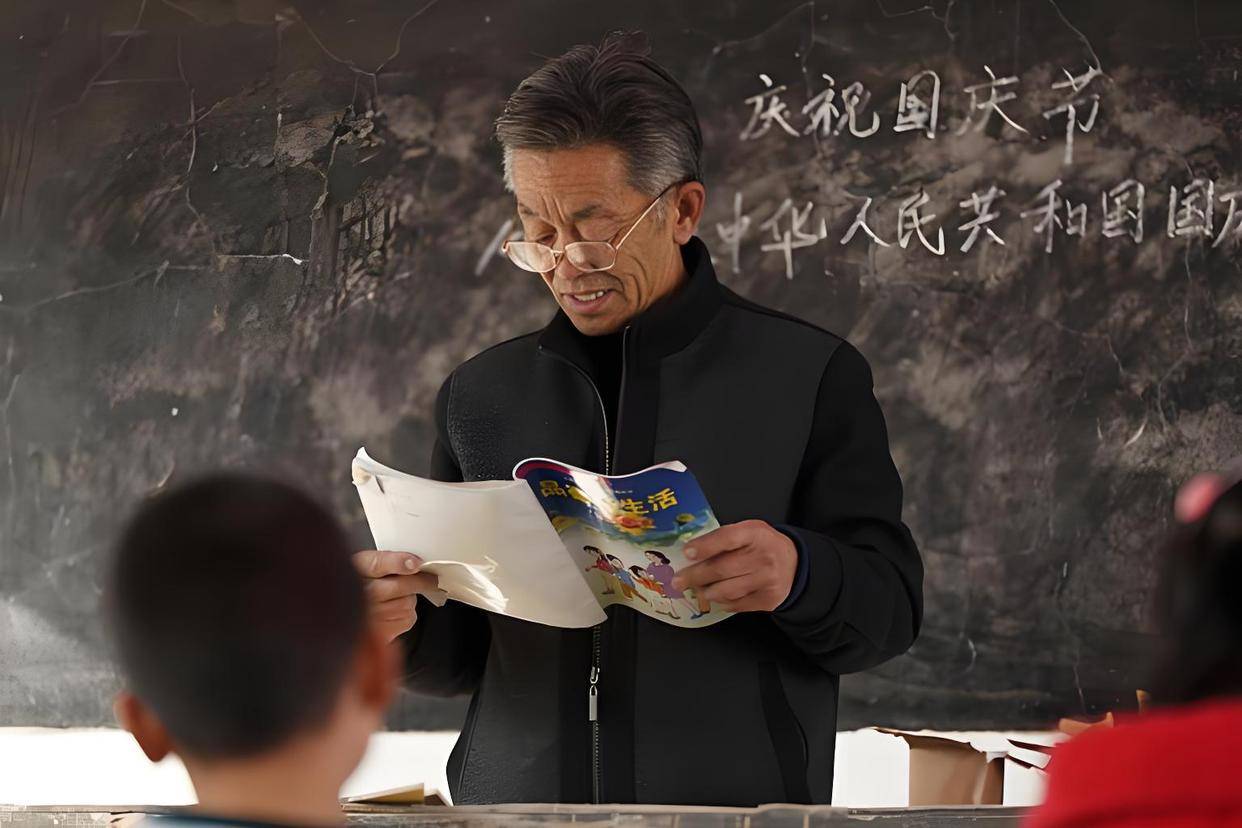

教书育人半生,临退休却被挡在副高职称的“5档”门外。这不是个例,而是万千教师的共同焦虑——为何倾尽心血,却难破职称“天花板”?

职称背后,是待遇的“分水岭”

教师职称,从来不只是“名头”。它直接关联工资、福利,甚至是社会地位。副高职称分7、6、5三档,每升一档,工资相差数百元。以义务教育教师为例:5档4219元,7档仅3356元。看似冰冷的数字,却是教师养家糊口的底气。

“职称是能力的标尺,更是生活的砝码;上不去一档,放不下一家。”

现实中,许多教师评上副高7档后,直到退休都难进一步。晋升6档、5档需满足资历、考核、空岗等严苛条件,甚至要看“运气”。一位老教师苦笑:“评职称像闯关,最后一关却‘终身无解’。”

晋升5档,为何比“评副高”更难?

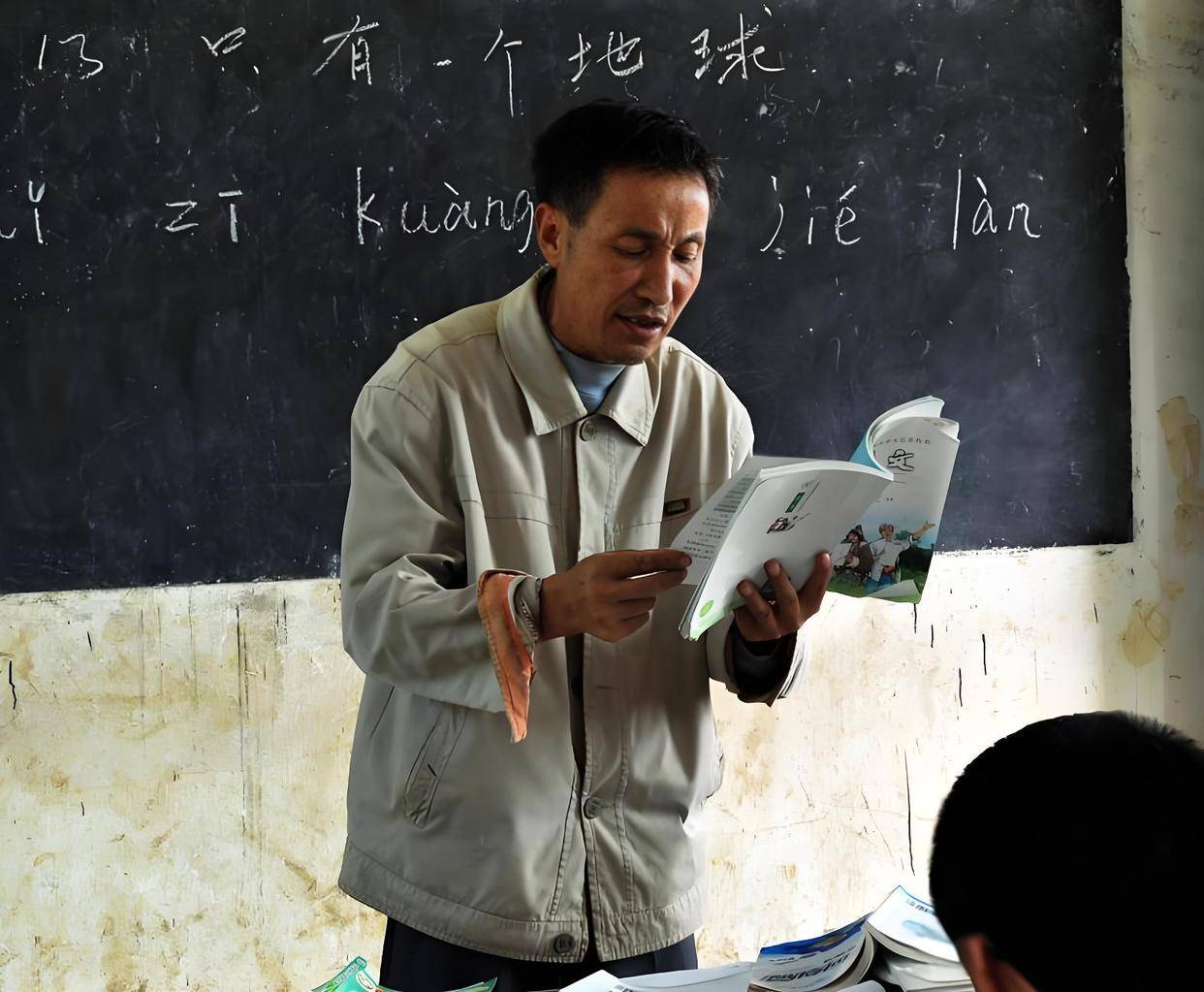

评副高已如千军万马过独木桥,但进档才是真正的“修罗场”。

名额有限,竞争“内卷”

学校高级岗位比例受政策限制,空岗少,几十人争一个名额是常态。即便资历达标,也可能因“无岗可聘”被迫止步。

考核“一刀切”,老教师吃亏

论文、课题、竞赛……考核标准偏向青年教师。临近退休的老教师精力有限,拼不过“科研流水线”,只能望档兴叹。

政策执行“一地一策”,公平性存疑

浙江等地规定“副高教师退休按5档待遇”,赢得一片叫好;但更多地区政策模糊,执行全靠“各自解读”。有教师直言:“同样的教龄,不同的命。”

“政策是桥,执行是路;桥再宽,路不通,教师依旧‘寸步难行’。”

打破困局,需要“温度”更需“制度”

教师不是“圣人”,他们需要实实在在的回报。解决职称困局,不能只靠“熬年头”,更要靠制度革新。

向一线倾斜,让教龄“有分量”

教龄30年、贡献突出的教师,能否直接认定5档?河南、山东已试点“绿色通道”,值得全国推广。

考核多元化,拒绝“唯论文论”

教案设计、学生评价、教学口碑……这些“看不见的付出”,也该纳入职称评价体系。

全国统一标准,告别“同工不同酬”

借鉴浙江经验,明确“副高退休待遇保底机制”,让老教师安心站好最后一班岗。

“教育是灯,职称是油;油若不足,灯何以明?”

退休不是终点,尊重才是答案

教师用半生托举学生的未来,不该在退休时寒了心。职称改革,改的是制度,暖的是人心。唯有让每一位教师“退有所尊,老有所得”,教育才能真正成为太阳底下最光辉的事业。

#春季图文激励计划#愿所有园丁,终得花香满径;愿所有付出,不被职称辜负。