中山大学|本研一体化:打破课程壁垒,创新人才培养模式

在党的二十大报告中,明确提出了“加快建设教育强国、科技强国、人才强国”战略目标,并着重强调“全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才”。

为响应国家号召,全面提高人才自主培养质量,中山大学勇于革新,率先实施“本研贯通式”培养模式,旨在打破教育层次间的壁垒,实现课程互通与资源配置优化,为拔尖创新人才的成长铺设更宽广的道路。

本研贯通,打造无缝衔接的教育新生态

“本研贯通式”培养模式的核心在于实现本科生与研究生培养方案和课程的深度衔接。在这一模式下,本科生有机会提前接触研究生课程,拓宽学术视野,增强科研能力;而研究生则可通过选修本科课程,补齐知识短板,提升综合素质。这一创新举措不仅丰富了学生的学习选择,更为他们的全面发展奠定了坚实基础。

技术赋能,破解教学资源管理难题

为实现“本研贯通式”培养模式的顺利落地,中山大学网络中心携手研究生院、教务部以及联奕科技,共同开发了全新的本研一体化课程管理系统。该系统在满足研究生院和研究生日常需求的同时,实现与本科教务系统在课程、选课、课表、考试、成绩等方面的数据互通,极大地方便了师生及管理人员的日常使用。

解决核心难题

教学资源合理利用是学校教学的核心,尤其对985、211等重点大学而言至关重要。每年开学前夕,这些高校都面临着排课的巨大挑战。排课工作不仅需要满足教师的授课需求,还要合理安排教室资源,更重要的是要解决资源冲突这一棘手问题。以往研究生与本科生的课程安排分别由研究生管理员和本科教务管理员独立操作,由于系统间的数据不互通,课程冲突往往难以及时发现,导致学生拿到课表后才发现上课时间或地点重叠,给教学秩序带来了不小的困扰。

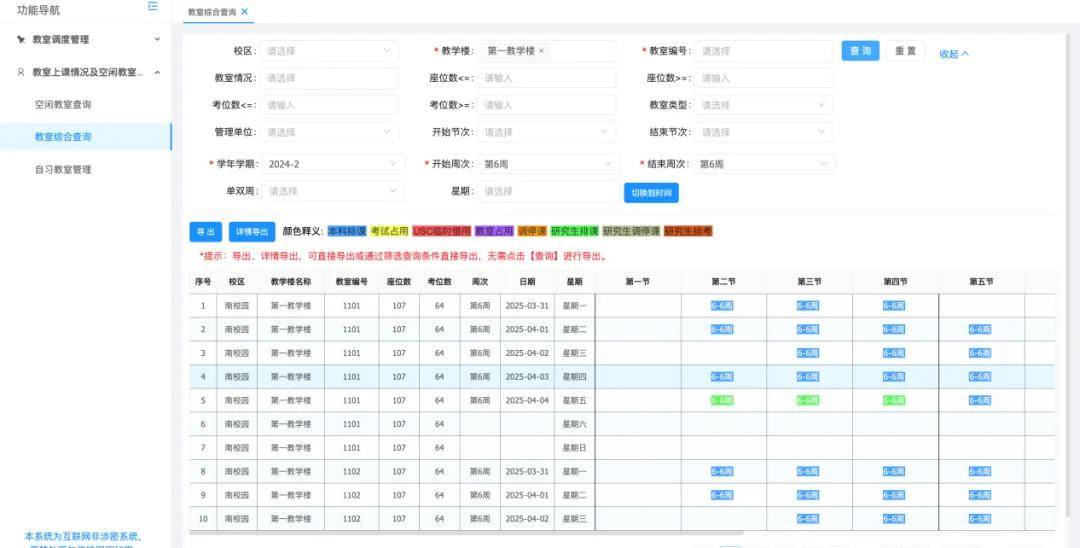

如今,通过本研一体化系统与本科教务系统的深度融合,实现了教室、教师资源的共享。检测冲突机制在原基础上得到了全面升级,扩展至全校范围。在场地借用、排课、排考、调停课等关键环节,系统会立即校验全校课程的时间与地点,确保每一项安排都准确无误。本科教务更是加入自选教室规则限制,进一步提升了资源利用的效率和合理性。这一系列创新举措有效避免了上课资源的冲突问题,为师生创造了更加和谐、有序的教学环境。

▲ 本科教务系统:可查询本科课程和研究生课程的占用情况

▲ 本科教务系统:可查询本科课程和研究生课程的占用情况

破解跨学科痛点

场景:怎么选课

在中山大学,有一位研一的学生张紫颖(化名),她本科毕业于其他高校的软件工程专业。怀揣着对人工智能的浓厚兴趣,她在大四时成功考取了中山大学该专业的研究生。然而,入学后她面临着一个挑战:由于本科专业与研究生专业不完全对口,她需要选修一些本科课程来巩固或补充相关知识。但这些课程,她的中大研究生同学已在本科阶段修读过。

为了更好地进行跨学科学习和研究,张紫颖向研究生院管理员提出了修读部分本科课程的申请。然而,现有的选课系统并不支持研究生选修本科课程,她不得不采用线下方式,经过申请、审核、录入等一系列繁琐步骤,才能完成选课。尽管在这次选课过程中,张紫颖暂时解决了选课困扰,但未来的选课之路依然充满挑战。

针对此类情况,我们梳理出以下四个主要痛点:

1.选课渠道受限:研究生无法直接在线上选修本科课程,只能依靠线下繁琐流程。

2.课表信息不同步:课程调整或取消时,研究生无法在线实时获取最新课表信息,影响学习安排。

3.考试安排不明朗:考试时间与地点信息缺乏明确在线指示,给研究生带来不便。

4.成绩查询不便捷:成绩查询仍需依赖线下方式,降低了学生的学习效率和体验。

针对上述痛点,我们提出了本研一体化的解决方案。通过系统整合,消除本研课程界限,打破传统教育分界,采用数据驱动策略,实现教育资源的顺畅衔接。这一举措不仅能够减轻学生负担,还能提升学校管理效率,为学生提供更加便捷、高效的学习体验。

共享互通,满足多元需求

实现效果:课程共享

- 本科教务系统与本研一体系统通过数据交换机制,将课程信息实时同步至数据中心,打破了传统界限,实现了课程资源的全面共享与无缝互通

- 本科教务系统分为培养方案内课程与培养方案外课程。每门课程均设有专属课程编码,让师生能够迅速识别并区分本研贯通课程。在选课过程中,学生一旦遇到标识为贯通的课程,可即时选择并自动确认,无需经历额外的审核流程。而对于其他研究生课程,则需通过本研一体化系统进行规范的审核流程。

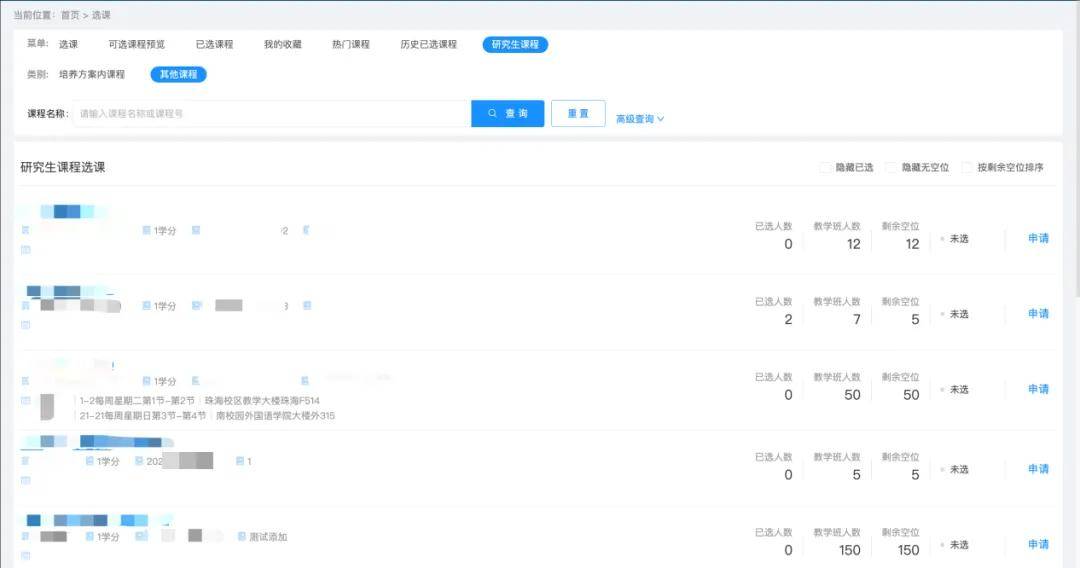

- 研究生选修本科课程的过程变得更加简单便捷。在选课开放期间,可在系统内轻松选择感兴趣的本科课程。选课后需经过必要的审批流程,确保选课的规范性。

▲ 本研一体化系统:研究生选课,可选本科课程

▲ 本研一体化系统:研究生选课,可选本科课程

▲ 本科教务:本科生选课,可选培养方案内课程和其他课程

▲ 本科教务:本科生选课,可选培养方案内课程和其他课程

- 为课程资源的管理中心,发挥着举足轻重的作用。无论学生在哪个平台进行选课,所有的选课申请都将汇聚至本研一体化平台进行统一审批。选课结果在本研一体系统和本科教务均可获取,有效提高了选课流程的高效性与顺畅度。

- 为了进一步提升审批效率,门户系统对本科教务和本研一体化系统的待办事项进行了有效整合。管理人员和教师可在门户平台直接跳转至对应系统进行查看审批,避免不同系统间的来回切换。

实现效果:资源整合

- 学生与教师的课程表已经完成了本科与研究生课程的整合。选课结束后,师生均可轻松地在个人课表中查阅到详尽的上课安排。一旦课程发生调停,教师与学生都能在课表中即时获取到最新、最准确的课程信息,确保学习与教学活动的顺利进行。

▲ 本研一体系统:学生可在课表查到所修读的本科课程和研究生课程

▲ 本研一体系统:学生可在课表查到所修读的本科课程和研究生课程

- 教师可在本研一体化系统中录入本科课程和研究生课程的成绩。借助数据交换功能,学生能够轻松查询到自己已修读的本科或研究生课程的成绩及学分完成情况。

▲ 本研一体系统:教师可录入本科生成绩,亦可查询本科生所选研究生课程成绩

▲ 本研一体系统:教师可录入本科生成绩,亦可查询本科生所选研究生课程成绩

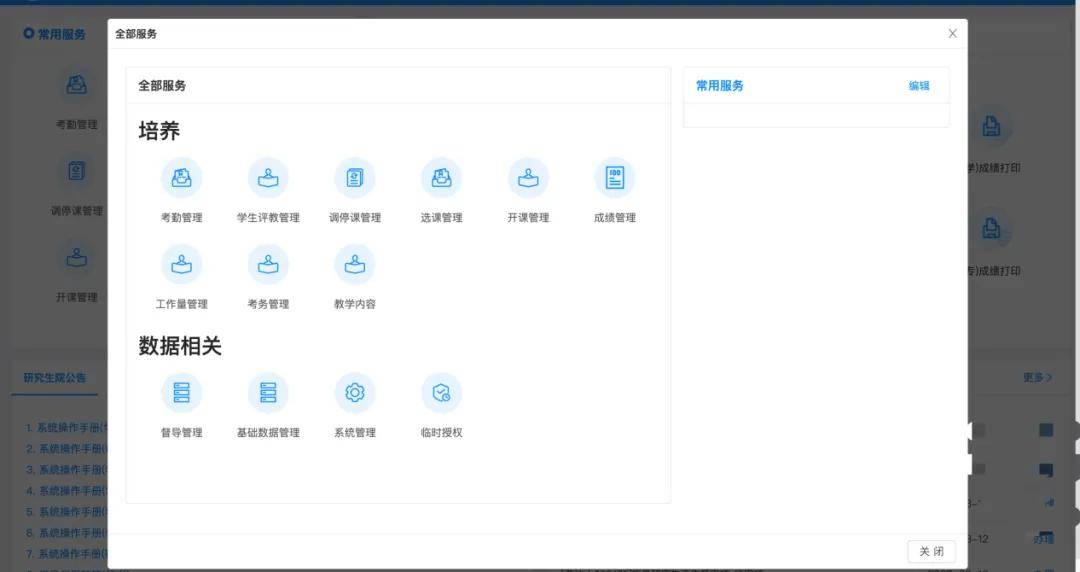

实现效果:满足多元需求

除了课程管理外,本研一体化系统还扩展了针对研究生课程的综合管理功能。在实现本研课程资源共享的基础上,进一步增强了系统的实用性,增加考勤管理、学生评教管理、开课管理、工作量管理以及督导管理等多项功能,全面满足院系和研究生院的管理需求,提升教育管理的精细化水平,为学生的全面发展提供了有力保障。

▲ 本研一体化系统:主页面

▲ 本研一体化系统:主页面

▲ 本研一体化系统:督导管理-督导听课后记录评价及提供意见

▲ 本研一体化系统:督导管理-督导听课后记录评价及提供意见

本研一体化课程构建项目的成功实施,标志着中山大学在拔尖创新人才自主培养方面迈出了坚实的一步。通过实现本科教务系统与本研一体系统课程信息的同步,有效促进了课程资源的共享与互通,整体提升了教育管理效率和学生学习体验。

未来,我们将继续深化教育教学改革,不断创新人才培养模式,让更多的学生能够在学术道路上自由地探索与发展。