红白校服凭啥坐稳区域C位?人附系的硬核答卷藏不住了!

她与京城名校人大附中渊源颇深。

她扎根在首都高质量发展核心承载区。

在这里,创新是醒目的符号,红白校服是跃动的色彩。

作为北京唯一的国家级经济技术开发区,这里汇聚着众多“小巨人”与独角兽企业,正以科技创新为引擎,构建“教育-科技-人才”的生态闭环。

在“科教兴国”战略指引下,经开区在致力于打造新质生产力典范区的同时,也全力向首都教育新高地发起冲击。

为经开区教育高质量发展打头阵、挑大梁的重任,或许就蕴藏在这抹红白之中。

作为一所生长在经开区核心地带的学校,人大附中北京经济技术开发区学校(以下简称“人开”)致力于成为与经开区创新实力相匹配的科技强校。

她的底气,来自深植于血脉中的“人附基因”。

远远望去,学校方正、厚重的红色楼体,像极了“人附剪影”。

站在“巨人”的肩膀上,人开融入人大附中联合总校已8年,一直以来都不是单打独斗。

学校深度共享人大附中的优质教育资源,顶尖的孩子有机会去人本留学就读,今年中招还将面向海淀招收12名学生。

秉承刘彭芝校长“爱与尊重”的教育思想,人开坚持办“温暖的、负责任的、舒展生命的幸福教育”,并将科技创新基因融入其中。

王教凯校长提出,要让孩子在这里“点燃好奇的科技火,营造想象的创意场,搭建实践的展示台”。

2025年高考,身着红白校服的人开学子走出考场,也走出了人本学子的气势和步伐。来自家长分享的信息,人开第一实验班平均分669分,4人过清北强基线,年级人均市排名进步数千名,部分学生出入口位次对比提升数万名,教育“增值力”突出。

刚刚,人开传来好消息!十二年一贯制培养的“嫡传弟子”被北京大学录取。学校连续几届都有毕业生考入清北,这正是人开育人成果的生动体现。

拥有13000余名在校生的人开深知,只有坚定地办好经开区老百姓家门口的优质教育,才能让“培养更多经开区的孩子进清北、985”成为现实。

人开学子桑同学被北京大学录取

红白校服交出硬核答卷!

本届高三优秀教师团队执掌新高一

教育的价值,在于实实在在的增值!

人开课程教学部齐部长介绍,学校高考排位较中考排位的增值幅度,在全市都处于领先位置。

高考平均分居于北京市前列,连续几届都有毕业生裸分考入清北。网传4人过清北强基线,年级人均出入口位次对比,平均提升数千名。部分学生出入口位次对比提升数万名,显示出人开超强的教育“增值力”。

国际方向录取同样成绩亮眼。本届国际部毕业生,大都被QS世界大学排名前100的名校录取。

人开实现了“低进高出、高进优出、优进杰出、人人胜出”的育人目标,“经开区教育C位”实至名归。

取得这样的成绩,班型设置是重要一环。

13种特色班级精准匹配不同学生的成长需求,其中实验班尤为亮眼——

6个左右的实验班按照中考成绩平行分班。课程特色鲜明,教学进度较快,教学内容既对标人大附中本部,又融合海淀、西城等区的名校资源,堪称“名校课堂”的人开版。

高二下学期,学校还会依据模考成绩分层优化,确保高三冲刺阶段每个学生获得更高关注。

支撑这一切的,是人开雄厚的师资力量。

1100余名教职工里,有35名特级教师、16名正高级教师,45岁以下教师几乎全是硕士学历。

值得关注的是,新高一教师团队由本届高三优秀教师组成,每个学科都有3-5位名优特级教师坐镇。

实验班师资堪称豪华,每学科由学科专家(正高/特级教师)、资深教师(20+年教龄)及青年骨干教师(全部拥有硕士/博士学位)组成。

更值得一提的是“班主任制+导师制”双轨育人模式——

这是王校长从人大附中经验里提炼的“法宝”:班主任管生活陪伴,导师抓学科指导,两者互补,解决了单一模式的局限。

如今,在导师团队引领下,全体教师每月针对学生学情进行个性化分析,最大限度确保每个学生都被关注和关怀。

王校长常说“陪伴是人开教师的姿态”,而他本人就是这句话最好的践行者。

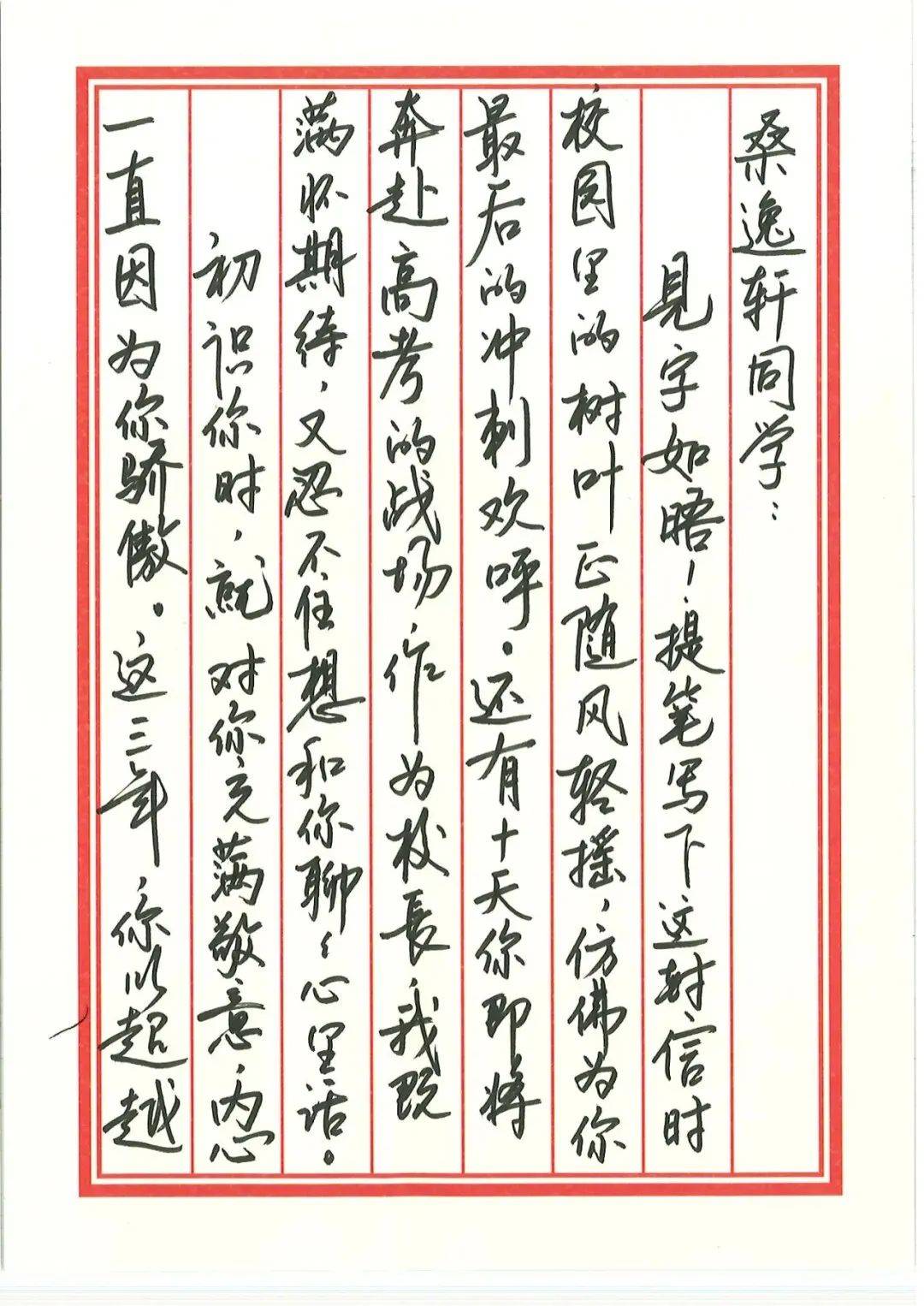

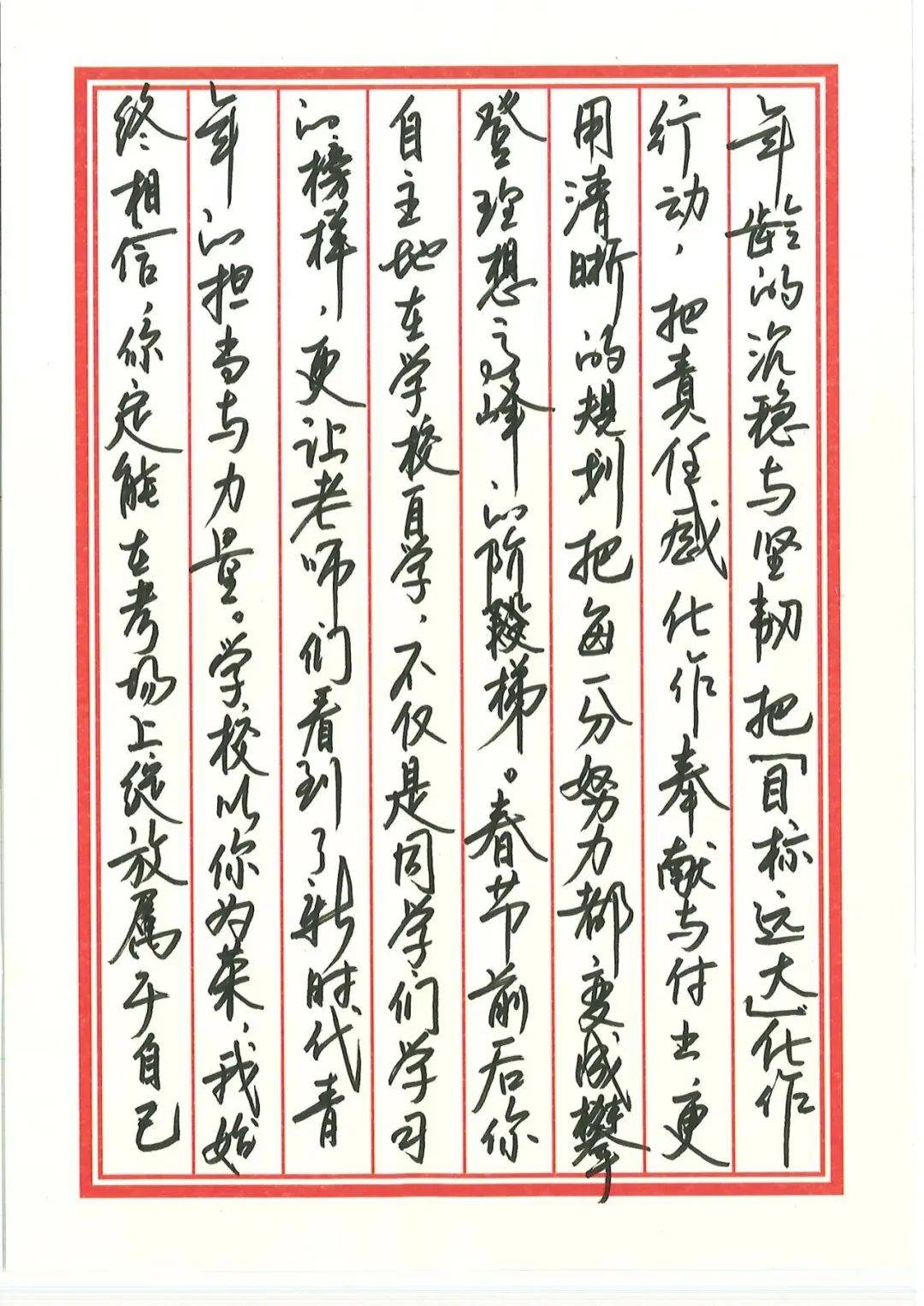

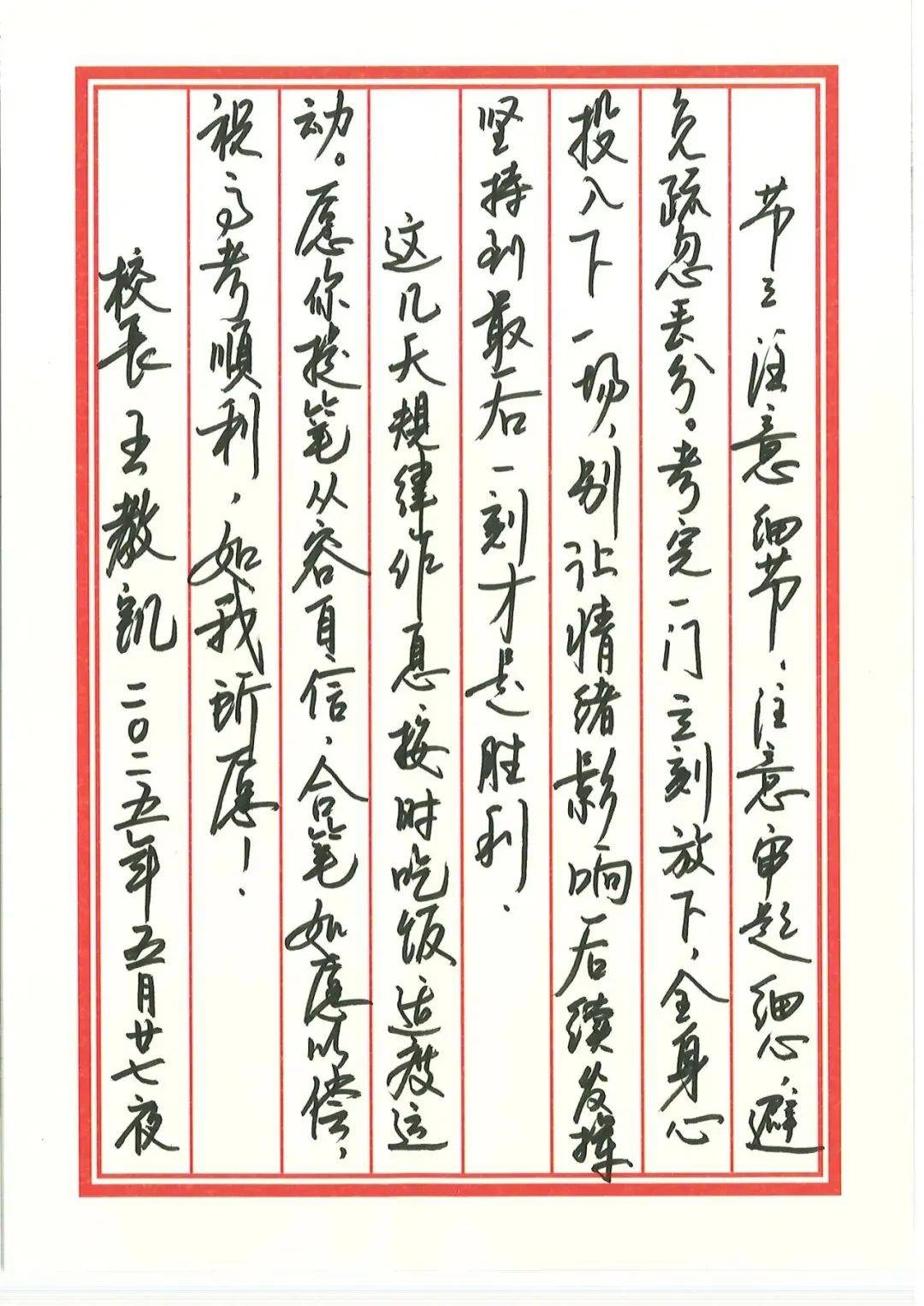

高考前夕,他亲笔手书至凌晨两点,为高三学子写下饱含深情的家书,畅谈理想、传递力量。

向下

王校长写给桑同学的亲笔信

毕业之际,他带学生重温红白蓝校服的意义和“五自”品质的内涵,叮嘱大家“做内心、外表、语言、行为、品格、精神都发光的人。”

这份陪伴,令清华在读的刘同学至今难忘。

谈起和校长一起吃午饭、聊心事,刘同学说道:“这么大一所学校,那么多年级的学生,他还坚持要跟我们吃饭,了解我们在想什么。现在回望那段时光,特别感动。”

如今,教育的接力棒正在传递。

当年被王校长温暖陪伴的学生,现在站上清华讲台,也把“真诚、负责、友善”的人开品格,通过课堂传递给更多学子。

金牌教练坐镇!

人开学科竞赛捷报频传

教育的棋局,从来都是先谋势再落子。

当“拔尖创新人才培养”成为教育圈的高频词,人开早已布好了“先手棋”。

学校以“育人先育心,育才先育德”为核心,制定了“三强两优一领先”的发展战略——

“三强”直指核心:教师队伍要强、课程建设要强、课堂教学要强,这是培养人才的根基和底气。

“两优”占尽天时地利:十二年一贯制的优势保障培养的连续性;地处亦庄国际高端产业新城核心区,实现教育创新与区域发展同频共振。

“一领先”是发展目标:依托开发区核心资源和人大附中优质教学资源,力争走在科技强校前列。

战略落地,人开以学科竞赛为突破口,组建了一支金牌教练团队:

赵老师是中国数学奥林匹克一级教练员,曾执教于北京四中等重点高中,培养百余名数竞获奖者;牛老师是全国高中数学奥赛金牌教练,经他辅导的学生,160余人次通过奥赛和自主招生考取清北。

据了解,五大学科奥赛均配备了资深教练。这些“硬核”师资,助力人开奥赛实现从0到1的突破。

2024年首战告捷:中国数学奥林匹克预赛7人出战,4人获奖;化学奥赛68位同学斩获多个奖项;北京高中力学竞赛63人获奖。

2025年捷报再传:奥赛北京赛区初赛,数学5人获奖,物理16人获奖;高二耿同学连摘BBO(美国生物奥赛)全球金奖和BIO(英国生物奥赛)亚洲铜奖。

竞赛佳绩,仅仅是人开科技强校的缩影。

学校聚焦强基计划与学科竞赛,通过竞赛和特色活动激发学科潜能,搭建多元化的发展平台。

从连续6年亮相世界机器人大会,到连续9年获评北京市中小学科学教育示范校,从入选北京市学生金鹏科技团名单,到成为北京首批高中数理特色发展研究协作体成员校,人开在科技强校战略引领下,更大的科技版图正徐徐展开。

王校长强调:

拔尖创新人才培养的根本,在于增强教育的多样化与实践性,让每位学生享受更适切的教育,帮助不同基础的学生实现突破性提升。

两周一次!

课堂搬进高精尖企业

手握国际生物奥赛双奖的耿同学说:“在人开学校,竞赛文化根植于创新沃土,科学梦想生长于跨界生态。”

作为首届创新人才实验班的普通一员,学校“导师团育人”机制以及“师生共创、校企联动”模式,让她的科研梦想有了落地的支点。

当课堂的“围墙”打开,世界就成了学生的教室!

人开的创新人才培养,讲求的是“上下贯通”和“内外联动”。

一方面锚定国家战略需求,打通大中衔接通道。

比如,与北航共建集成电路与人工智能教育实践基地,服务国家“芯片强国”与“人工智能发展”战略。

再比如,与北京大学共建水下仿生机器人实训基地,让高校资源成为人开创新人才的“强力外援”。

此外,学校入选“创新人才培养基地学校”,借力北京青少年科技创新学院平台,每年选送10名学生进入高校科学营。

另一方面走出校园,把课堂开到企业中去。

“把课堂搬到企业去”,是高一学生每两周一次的期待。

借着经开区产业高地的东风,课堂直接搬进区里的高精尖企业,学生亲眼看看高端芯片、智能科技,把“纸上知识”转化成“真实体验”。

大自然、博物馆、科技馆、高新企业,乃至顶尖高校、科研院所,都成了人开学生的“第二课堂”。

学校结合经开区四大产业集群定位和新课标要求,围绕芯片、智能科技、航空航天等领域,与清华、中科院等顶尖机构合作,共同打造“人开-高校-企业”三方联动的科技课程群。

依托十二年一贯制的优势,人开面向全体学生,分层、分类地设计了一体化贯通科技类课程体系。

前不久,学校被授为“新质生产力创新人才培养实践基地”。

人开的创新人才培养,并非“突然冒头”,而是“厚积薄发”。

短短几年间,学校已实现从量变到质变的飞跃,其影响力早已超越南城教育圈,辐射至北京乃至全国。

人开学校的课堂没有围墙,学生成长的空间没有边界。

正如学校课程教学部齐部长所言:“我们通过开设适配的课程、灵活的班型,以及科学的升学规划、温馨的心理支持和多元文化的熏陶,共同打造适合孩子们发展的育人生态。”

文 | 京教君

素材 | 人大附中北京经济技术开发区学校