杭州中考复读,过来人分享的宝贵经验与教训

杭州中考复读,过来人分享的宝贵经验与教训

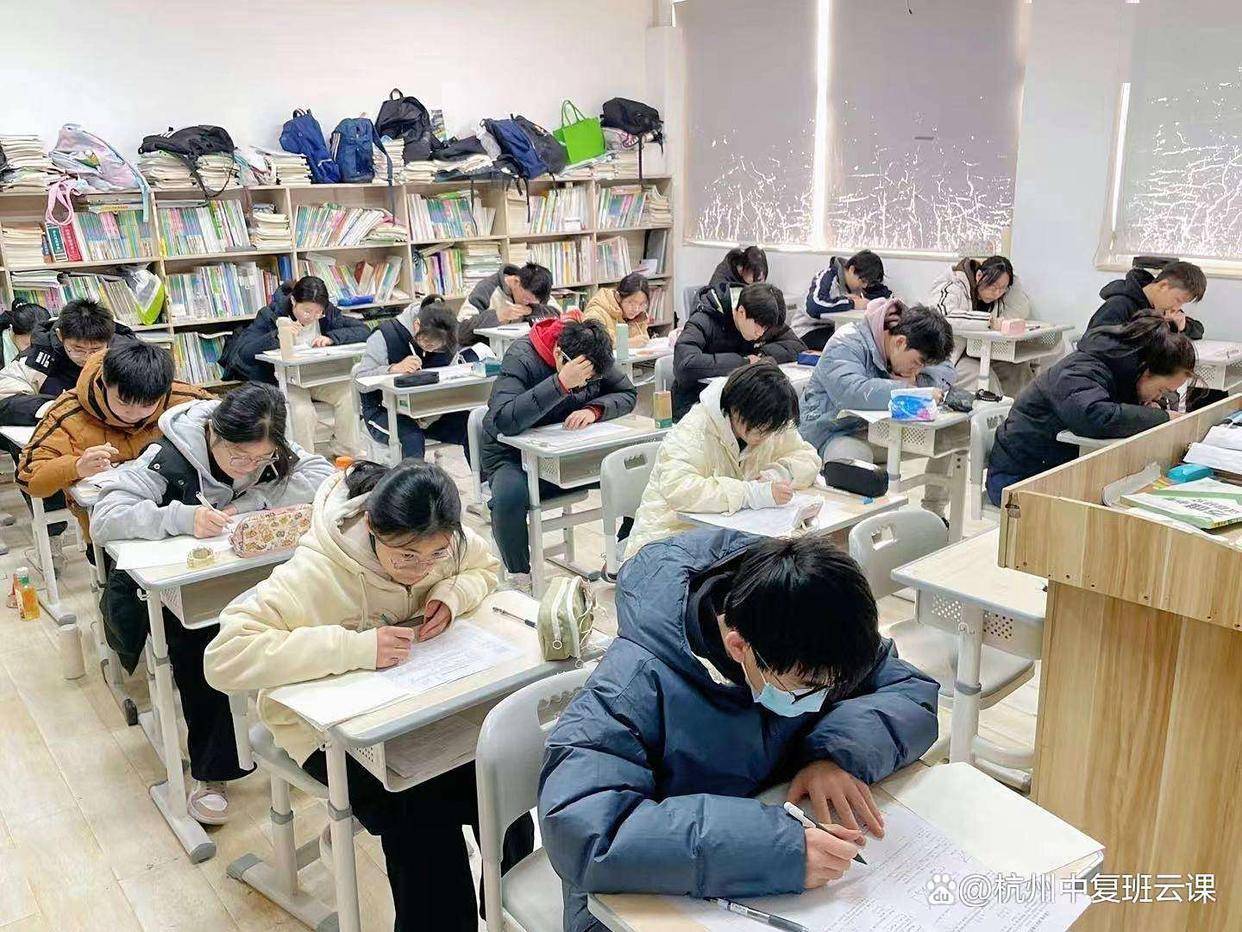

中考失利后选择复读,是不少杭州家庭面临的重要抉择。作为经历过这段特殊时期的"过来人",我想分享一些切身体会。复读不是简单的重复,而是一场需要智慧和毅力的修行。

1、政策认知:别让信息差成为绊脚石

在杭州,中考复读生(政策称为"个别生")和应届生的录取政策总体一致,没有加分或减分。但有两个关键差异多元化注意:

-分配生名额:应届生可通过校内竞争获得分配生资格,而复读生只能凭裸分"硬拼"。这意味着想进优质高中,复读生的分数门槛往往更高。

-体育中考:复读生需重新参加体育考试,项目和评分标准与应届生相同。建议提前半年针对性训练,避免体能滑坡影响总分。

曾有家长误以为复读生不能报考重点高中,其实只要分数达标,杭二、学军等学校均可填报。政策细节才是决定成败的关键。

2、学籍与档案:这些流程你多元化清楚

初三毕业后,原初中学籍自动失效,复读期间处于"空档期"。这里需要厘清几个常见误区:

-学籍重建:只有被高中录取后,才会建立新学籍。复读学校(尤其是正规民办机构)会协助办理相关手续,无需自行操作。

-档案内容:复读申请时需提交学习计划、中考成绩等材料。建议详细记录薄弱科目分析,这既能帮助老师因材施教,也是自我监督的工具。

我当年选择了一所管理严格的复读机构,他们定期更新学习档案,让我清晰看到每个阶段的进步与不足。这种系统化管理比盲目刷题有效得多。

3、择校建议:适合的才是出色的

杭州的复读机构主要分三类:

-全日制复读学校:封闭式管理,课程体系完整,适合自律性较弱的学生。

-民办中学插班:跟随应届生学习,氛围更接近常规校园,但对心理适应能力要求较高。

-线上+线下组合:灵活性高,适合基础较好、需要查漏补缺的学生。

我的教训是:不要盲目追求"名校光环"。曾有位同学转入某知名机构后,因进度过快反而成绩下滑。提前试听课程、了解师资稳定性(尤其关注化学、物理等科目老师是否专职)比名气更重要。

4、心理建设:复读创新的敌人是自己

-预期管理:高质量年中考480分,别把目标直接定到550分。建议分阶段设定目标(如每月单科提升5-10分),用"小胜利"积累信心。

-同伴效应:寻找2-3名学习节奏相近的复读伙伴,定期互相抽背知识点。但切忌比较模考排名,个体差异远比表面分数复杂。

-家庭支持:和父母约定"学习时间不打扰,休息时间不追问",避免过度关心变成压力。有家长每天送宵夜到教室,反而让孩子产生愧疚心理。

记得有次模考数学不及格,班主任只说了一句:"你错的题比上次少了3道。"这种具体的肯定比空洞的"加油"更有力量。

5、学科策略:从"均匀发力"到"精准突破"

-文科:杭州中考语文阅读侧重逻辑梳理,可每天精练1篇议论文,用不同颜色标注论点、论据。英语作文要积累5-8个高质量句式(如环保、传统文化类)。

-理科:科学科目建议建立"错题原因归类表",比如物理计算错误分单位换算、公式代错等类型。我后来发现,70%的错误其实集中在3个薄弱环节。

-体育:重新训练时容易忽视球类项目。有位同学因排球垫球失误丢掉6分,相当于一道数学大题白做。

给家长的话

-经济投入要量力而行,杭州复读学费约3-8万RMB/年,加上住宿等开销,建议提前规划。

-避免频繁更换辅导老师,学科思维的连续性比"名师头衔"更重要。

-如果孩子出现持续失眠或厌学情绪,可能需要专业心理支持,而非单纯说教。

复读这一年,我创新的收获不是分数,而是学会了"有效努力"。那些凌晨五点的晨读、整理得密密麻麻的错题本、以及学会对无效社交说"不"的勇气,最终都沉淀为成长的养分。无论结果如何,这段经历本身就是人生的增值课。