叛逆期孩子要手机家长给不给?专家老师来教你

"大黄蜂老师,我女儿刚上初一就吵着要手机,说同学都有。"电话那头传来陈女士的困惑,"她爸爸觉得不能惯着,结果孩子现在天天闹绝食,还偷偷拿奶奶的钱想买二手手机……"这种两难抉择正困扰着越来越多青春期家庭。

大黄蜂老师

大黄蜂老师

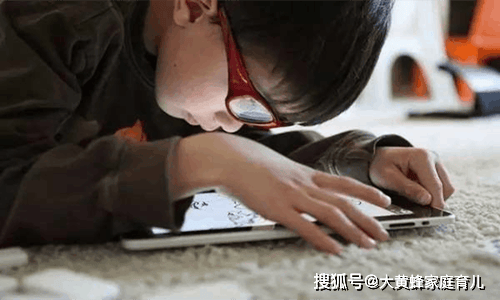

大黄蜂教育研究中心对200个家庭跟踪调查发现,12-15岁孩子对手机的强烈需求,往往源于三个深层心理动因:社交归属感缺失(63%)、自我价值证明需要(48%)、情绪宣泄渠道匮乏(35%)。在杭州某重点中学,初一女生小萌的案例颇具启示意义。这个成绩优异的女孩因转学后难以融入新集体,通过短视频平台获得大量关注,当父母以"影响学习"为由没收手机时,她竟用圆规在手臂刻字抗议。

针对这类矛盾,大黄蜂教育提出"阶梯式响应策略":

需求溯源法:先开展"手机功能清单"练习,让孩子写下5个最需要的手机功能。小萌在填写时意外发现,自己真正依赖的是短视频的评论互动功能——这是她在新学校从未获得的情感联结。

大黄蜂教育

大黄蜂教育

责任置换法:将手机使用权与成长任务挂钩。陈女士与女儿约定,连续两周主动完成预习任务可获周末2小时手机时间,同时需用1小时教奶奶使用健康码。这个过程中,小萌逐渐从消费者转变为知识传递者。

替代生态构建:打造"无手机成长圈"。小萌父亲开始带她参加摄影社团,用手机记录自然影像代替虚拟社交。三个月后,她的作品在市青少年环保摄影展获奖,手机使用时间自然降至每周3小时。

这种策略的关键在于:将手机从"对抗工具"转化为"成长媒介"。当孩子发现现实世界能提供更持久的价值感时,虚拟依赖便会自然消退。就像小萌在日记中写的:"原来用镜头记录真实的花朵,比点赞虚拟的玫瑰更有成就感。"

大黄蜂教育

大黄蜂教育

大黄蜂老师建议,面对孩子要手机的诉求,家长不必陷入"给与不给"的二元对立。通过解码需求背后的心理动因,建立责任与权利对等的使用规则,同时开辟多元的成长路径,既能守护孩子的心灵健康,又能培养其面向未来的数字素养。记住:教育的智慧不在于切断电源,而在于教会孩子如何为数字生活安装"刹车系统"。