北京大学,将全面取消绩点!能否告别 “内卷”?

昨日,有网友在小红书发文讨论北大的绩点改革。据不同网友发文显示,7月25日,北京大学在校内网发布了《关于进一步做好本科学业评价工作的通知》,内容包括:从2025级学生起,在各类含有学业评价的工作中不再使用绩点;课程考核成绩可采用百分制或等级制进行评定和记载(等级制成绩不换算成绩点);不再设置指导性课程成绩优秀率指标……

图源:小红书

为了鼓励学生勇于探索,开展跨学科学习、修读挑战性较强的课程,该通知还提到:学生可在公共基础课程(部分)和专业课程包以外的课程内选择1门课,以“合格制(P/NP)”方式记载成绩。(成绩合格即可取得该门课程学分)

种种措施降低了一两分可能对学生产生的巨大影响,学业容错空间更大。

相比此前北大生命科学学院的试点改革,这次绩点改革更为全面,更加细致。

早在2022年,北京大学就推出了《生命科学学院等级制成绩评定方式试用方案》,取消绩点制,实行等级制。提到改革初衷,生科院老师认为:“一门课程,如果能考到85分以上,我们认为从知识掌握上已经足够好了,没有必要再花很大的精力达到95分以上。”

北大官微今年2月的一篇文章《推动“去绩点化”改革,他获得北大教学成就奖》,介绍了获得北大教学成就奖的王世强教授推动“去绩点化”改革的历程。其中提到:三年时间过去,去绩点改革推进后的变化开始有了群体性显现。学生们普遍反馈在卷绩点、卷记忆性学习上花费的时间减少,不再“被捆绑在成绩的战车上”,更多的精力释放出来,也能早早投在科研工作或兴趣所在。

绩点,是每位大学生绕不开的话题,从评奖评优到保研申请、出国深造,它是“向上”之路的“硬通货”。然而,随着绩点的权重被不断垒高,“一门课,上两次,只为了刷新小数点后的两个数字”——“卷绩点”成了见怪不怪的常态。

“卷绩点”的大学生们

提到大学的学习成绩,离不开绩点,这也是目前高校用于评价学生学业表现的关键指标。同济大学教育评估研究中心主任樊秀娣分析,全国高校之所以普遍采用绩点制,最初是为了方便不同学校、专业的学生考评学习效果。如今,绩点在学业评价之外,还承担了部分筛选功能,影响到评奖评优、保研、出国深造等。

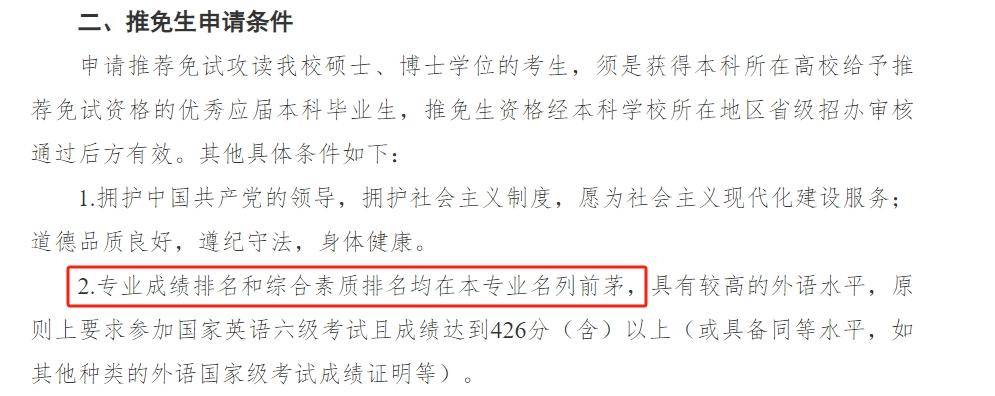

例如在“厮杀”最为激烈的保研战场上,以0.01分微弱优势胜出和0.01分惜败的案例屡见不鲜。部分高校在接收推免生工作办法中也明确指出,申请条件是专业成绩和综合素质排名均在本专业“名列前茅”,而名次的参考依据之一,便是绩点。

某985高校2025年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法

由此引发的后果,是许多懵懂新生尚未明确自己的志趣,学术能力也未得到充分培养,头顶却已悬起了绩点的“达摩克利斯之剑”。因此,很多同学被迫从大一开始就搜集信息,为自己的绩点之路制定“升级模式”。

“原本老师要求的一两页报告,有的大一学生会写上十几页”

“耗费很多精力讨论实验报告的排版、实验步骤,死抠细节”

“经常问学长学姐,哪门课好过、给分高,以至于某些很重要的课无人选,一些水课却有很多人”

“为了前三年的绩点相对更高,硬生生将一些难度较大的硬课留到大四再修”

……

这是部分学生追逐绩点的现状,也是当代大学生内卷的缩影。

当一切比赛项目、活动、志愿与分数链接,就会很自然地戴上枷锁,虽然它确实给学生指明了什么是好的方向、什么事是应做的,但“量化评价”也很大程度上削弱了事件本身的意义,能否学到东西、是否属于自己的兴趣范畴,已经成了排名最靠后的影响因素。

“绩点本来是为了评价学生某一阶段的学习效果。但在单一结果导向和评价体系下,绩点却异化成了唯一的评价标尺。”福耀科技大学常务副校长徐飞发现,这一定程度上催化了部分高校学生拼命抢“水课”的怪现象。“大学生都是成年人,都有趋利避害的心理。”徐飞说,“绩点为王”的现象也在引发教育界思考,如何引导学生树立正确学习观,在校园重塑良好的学习风气。

北京大学生命科学学院教授王世强也认为:“如果一个学生长期习惯于刷题和寻找‘通关秘籍’,就会不习惯发现问题与分析问题,不习惯解决没有标准答案的问题。”而这,并非大学培养人才的初心本意。

“卷绩点”的背后

2024年年初,清华大学教授甘阳在接受采访时说:“大学越来越像工厂,院系像生产车间”,这一言论引起网友热议。甘阳教授还谈到,大学内部的评价系统和内卷连在一起,迫使学生疲于奔命,导致学生不停地忙碌。

学生卷绩点的背后,是学生学业评价体系的标准化和单一化。

我国最早引进学分绩点制是1919年,由时任南开校长的张伯苓在南开大学实施,后中断至1985年重新倡导。上世纪90年代开始,我国高校陆续将绩点制配套到学分制的教学管理体系当中。

1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》明确指出要减少必修课,增加选修课,实行学分制和双学位制。绩点作为学分制的配套工具,也逐渐在高校中推广开来。绩点制在高校各项管理中被越来越广泛地使用,除了评估学生的学习成效之外,还影响着学生评奖评优、推荐免试研究生、海外升学、就业等。

单一的学分绩点制实行多年的结果是,不仅高校用于量化学生表现,社会同样接受这一标准。当前全球经济形势复杂多变的背景下,大学生面临的就业压力和职业竞争日益加剧。经济的不确定性使得学生对未来充满焦虑,学生希望通过高绩点来提升自己的竞争力,以便在就业市场上获得更多的机会和优势。

经济的不确定性也导致了社会对高学历和高绩点的过度追求。许多用人单位在招聘时,往往将绩点作为筛选人才的重要标准之一,进一步加剧了学生对绩点的追逐,内卷现象愈演愈烈。

解放“内卷”的分数改革

怎样打破“唯绩点”怪圈?高校在思考,也在探索。

2015年,清华大学将百分制变为等级制,以等级对应绩点数值,例如,“A+/A/A-”均映射4.0的绩点,“B+”对应3.6的绩点,既弱化区分度,又确保学生拿到相应的绩点成绩。”2019年,清华大学又发布了GPA改革方案,提出“教务部门尊重教师的学术判断,不在成绩评定工作中设置指导性的优秀率指标。”2024年9月,清华大学笃实、秀钟两大书院宣布,大一年级秋季学期成绩不计入GPA的计算,所修所有课程的成绩,在成绩单上会如实记载,便于学生掌握自己的学业情况,但对奖学金评定、推荐免试攻读研究生不产生影响。

华东师范大学也是国内较早推行等级制记分方法的高校之一,本科生的成绩记录方式保留百分制、五级制和三级制,由院系和任课教师根据课程重要程度和教学要求进行选择,但是最终成绩转换为等级制。

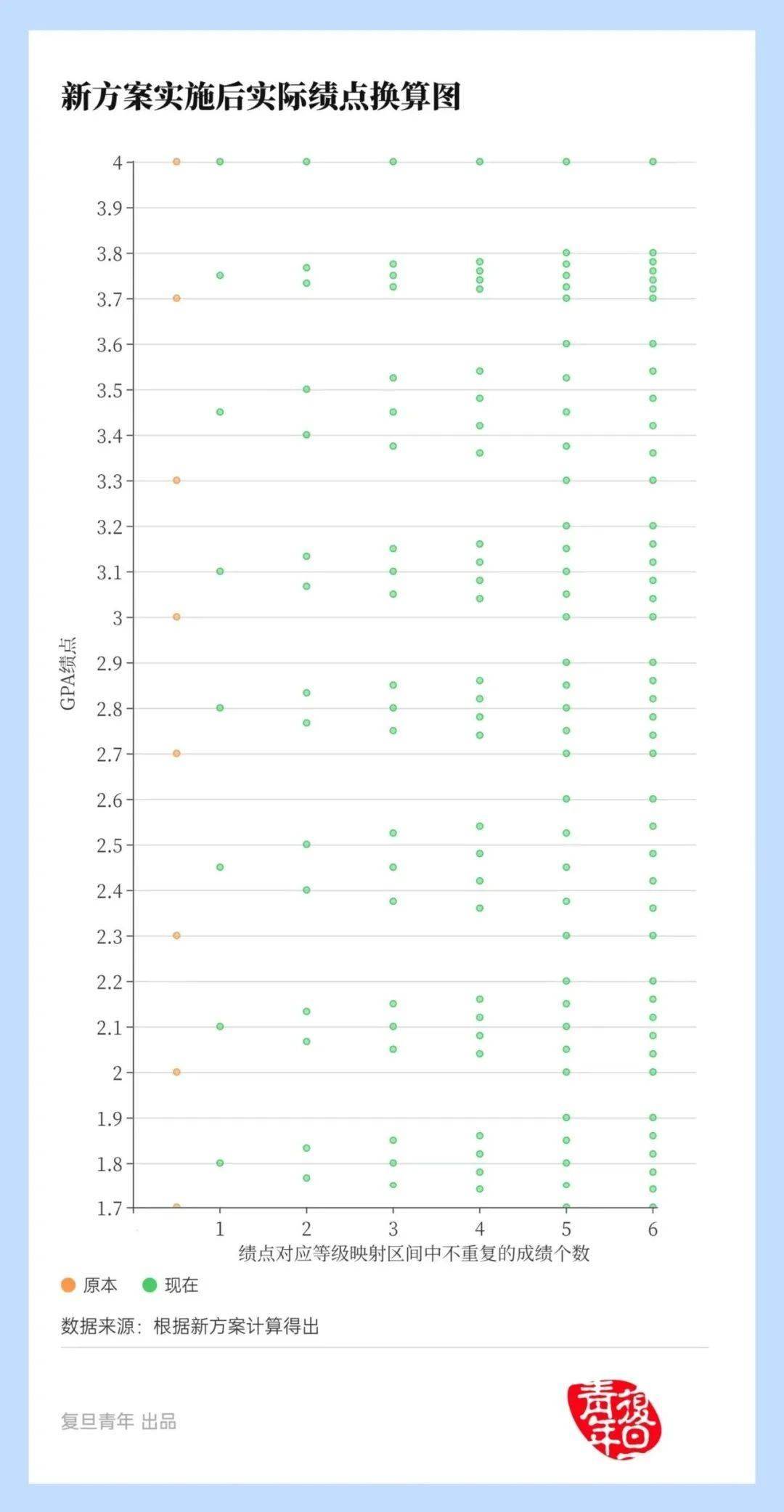

作为全国最早实行学分制的高校之一,复旦大学一直因将A类严格控制在30%以内饱受诟病。2024年6月,复旦教务处发布了新修订的《本科生成绩记载规定》,给予学生16分的“试错空间”,这部分课程成绩不计入绩点计算;不卡比例的最大绩点从以前的3.3提高到了3.7;扩大了A-等级的赋分范围,且每个等级的绩点不再固定,而是有了动态范围,以此来保证连续正态分布。

复旦大学新绩点方案实施后实际绩点换算图(图源:复旦青年)

对于北大此次从2025级学生开始推行等级制、取消绩点,众多网友点赞“挺好的”“可以更放心选课了”,也有部分网友呼吁自己所在的高校借鉴。

当然,等级制改革同样也带来了一些担忧,有人忧虑将带来跨专业、跨校乃至跨国认可的问题;有人提出等级制有更多的并列名次,可能带来新的内卷形态。

“我并不赞同高校完全取消绩点制这种一刀切的做法。”在樊秀娣看来,如果对学生的考核评价体系没有全面改革,依旧采取“量化指标加一加”的方式评价学生,那么从绩点制换到等级制,等于换汤不换药。高校用等级评定代替过去的精细化打分,其积极意义在于让部分学生不需要再为了总成绩提高一两分而陷入“内卷泥潭”,但也不能将此举简单理解为采取相对模糊的评分体系就一定有利于国家拔尖创新人才培养。

还有专家建议,可在现有学业评定的基础上进一步优化学生评价体系,包括对奖学金、保研资格、就业等配套评定和考核标准进行同步优化。学校和教师应当从“结果导向”转向强调“过程评价”,而要做到这些,高校任重而道远。

不过,对于高校来说,从百分制、绩点制到等级制,以“粗线条”的成绩替代过细的成绩,是探索多元化人才评价体系的积极一步,也传递出一个鲜明的信号:降低评价的精度,淡化排名、弱化竞争,成才的方向多种多样,大学生不该被困在一个赛道上“卷”分数。

另一边,对绩点逐渐祛魅后,不少学生放下“内耗”,转而向内提升。有学生坦言,不再纠结“一分一毫”的差别,可以腾出时间听讲座、参与社会实践……大家好像越来越知道自己想要什么了,也有余裕去思考向上攀登的终点是什么。

其实,无论是选择勇争绩点,还是跳出“桎梏”寻找自我兴趣,是为了数字而去行动,还是为了意义和价值而去追寻,选择权一直在我们自己手里。

本文来源于软科、文汇教育。

河南高教融媒体矩阵