开学仪式,意义感应该大于仪式感!

今天说说开学式

一直有人抱怨:

开学越来越卷了

家长和学校被“开学仪式感”裹挟

呼吁要整治开学过度仪式感

开学在即

一些形式多样的迎新仪式

也在网络上刷屏

琳琅满目的开学仪式感礼品(图源:上游新闻)

河北保定某小学,孩子们穿过拱门、敲击准备好的鼓,寓意“一鸣惊人”。

浙江杭州,一学校校长扮成神仙爷爷,站在门口迎接学生,还有班级制作了类似热门景点的招牌。

图源:上游新闻

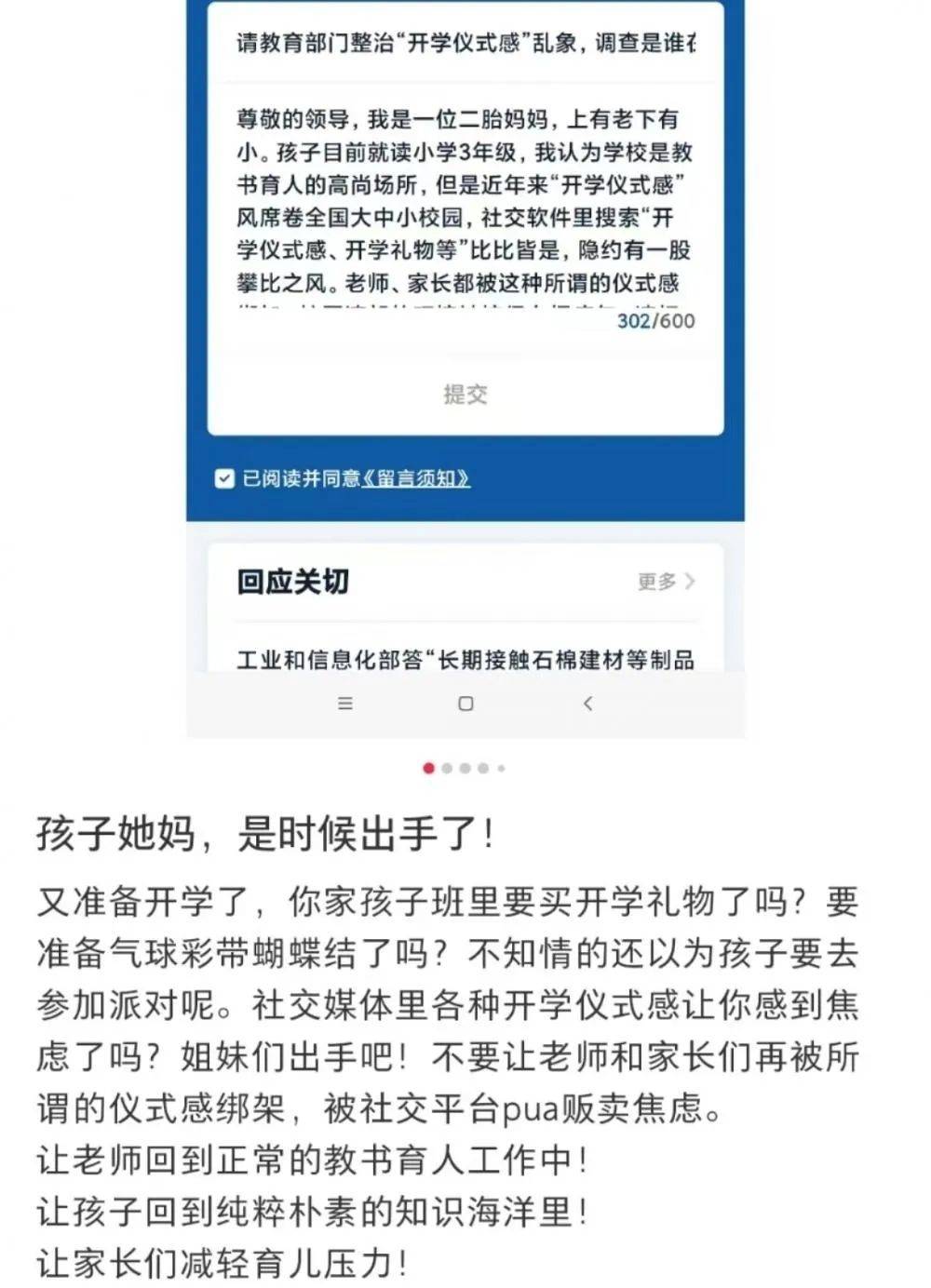

家长呼吁整治“开学仪式感”乱象

有网友在社交平台发帖,

呼吁整治“开学仪式感”乱象,

得到很多网友的支持。

近日,发帖人张女士(化名)在某社交平台以“孩子她妈,是时候出手了”为题,介绍了自己对“开学仪式感”的看法:“不要让老师和家长们再被所谓的仪式感绑架,被社交平台贩卖焦虑,让老师回到正常的教书育人工作中,让孩子回到纯粹朴素的知识海洋里,让家长们减轻育儿压力!”

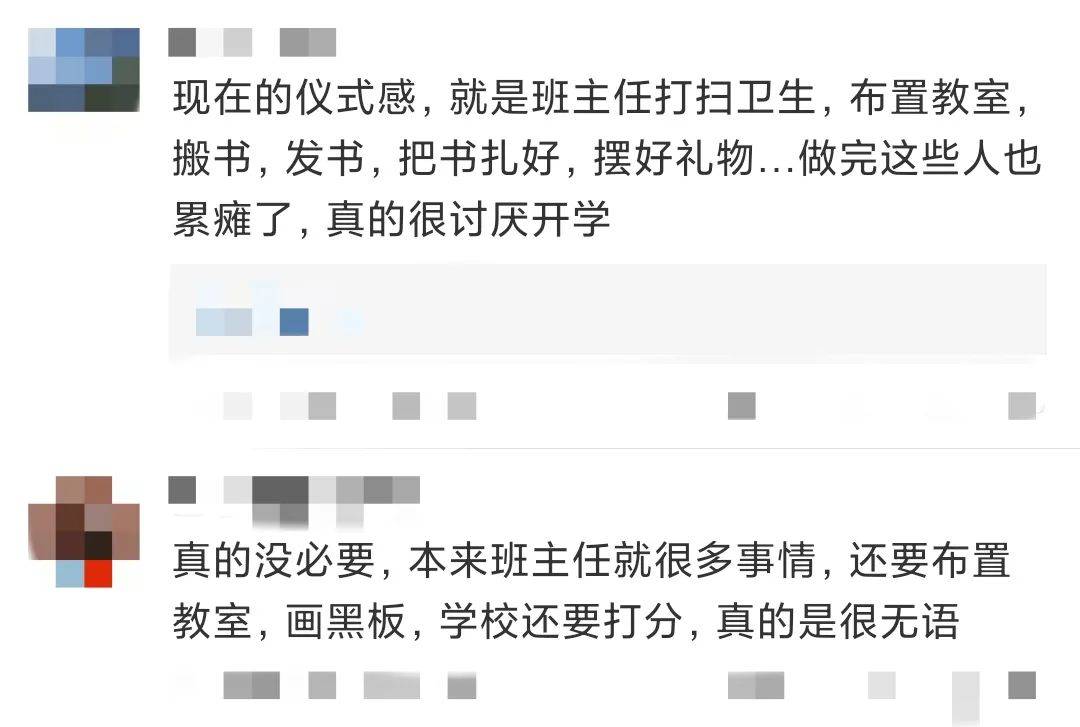

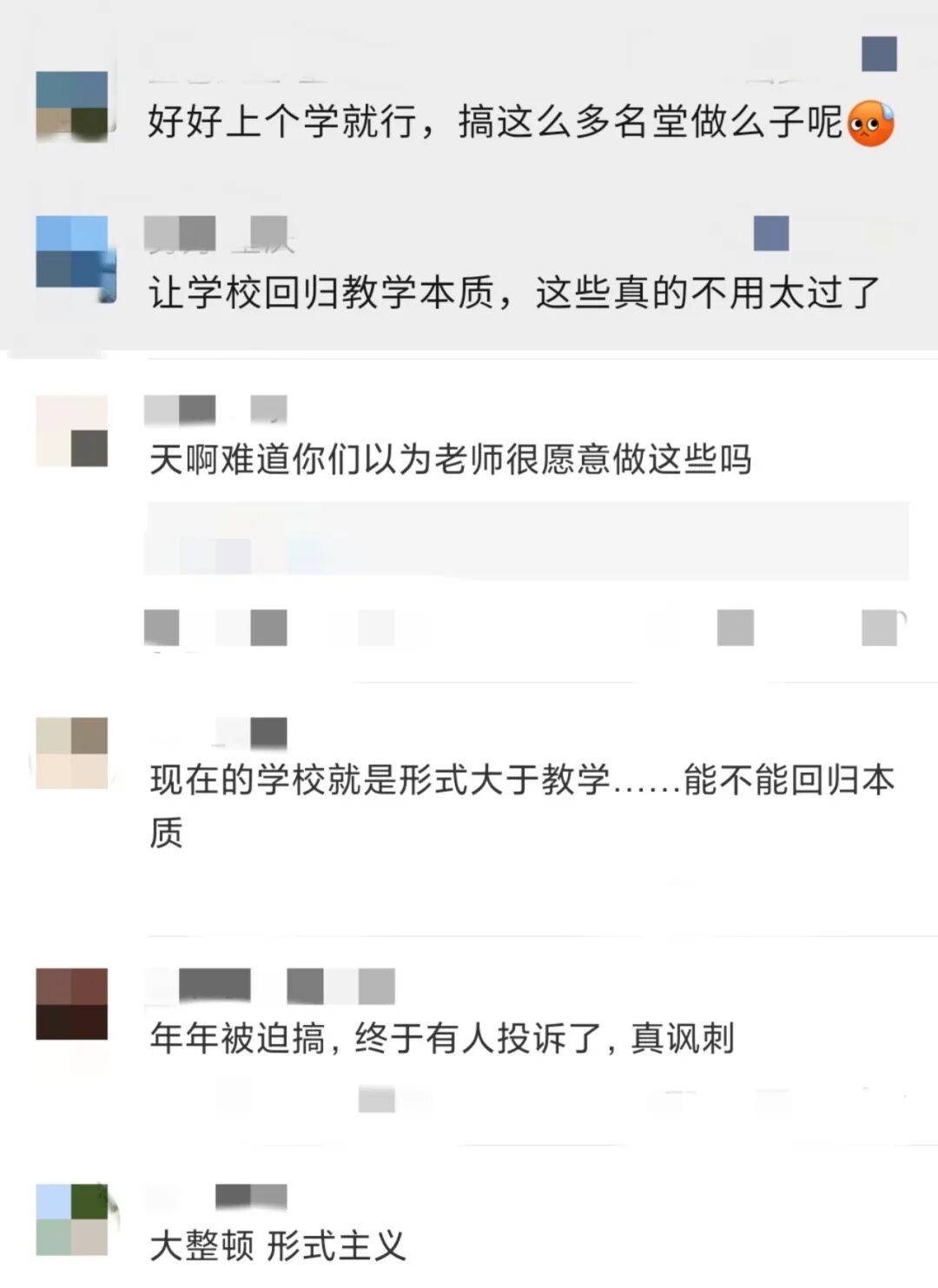

网友吐槽“开学仪式感”帖子截图

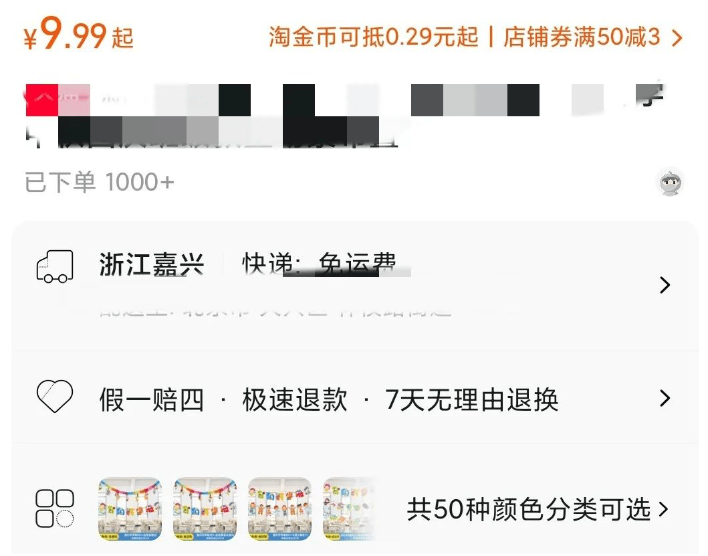

新学期开始前

布置教室的商品销量就会增加

在某购物平台上,搜索关键词“开学仪式感”,会自动跳出来“开学仪式感布置”“开学仪式感拉花”“开学仪式感礼包”等商品。

媒体报道说,以“某艾艾旗舰店”为例,“开学季拉花”就颇受欢迎,近期销量1000+,价格从9.9到15.9元不等。

在某短视频平台上,不少商家账号也在推广自家产品,早在8月初,“新x定制礼品”等账号就已经发布相关视频,并配以“我不允许我的孩子羡慕别的小朋友”等文字吸引老师和长购买。然而,在这些视频下面,就有家长留言表示反对,“求求你们,别制造焦虑了!”

支持者:

只要不要太过了,仪式感可以有

近年来有关“开学仪式感”的争议一直不断,支持的网友认为:仪式感让同学们变得优秀而自律,以更积极的状态进入新学期。

某公立小学的六年级班主任表示,“我觉得适当的仪式感还是可以,但不要太过,以免喧宾夺主,简单有意义才是王道。”

另外一名在某民办学校担任班主任的老师也持相同意见:“过于重视所谓的仪式感,会让老师和家长都感到很累,但像新生入学、儿童节等情况,完全不搞庆祝仪式也不妥。我的看法是:重大节日可以搞,但不要太夸张。”

家长谢女士认为,仪式感还是比较重要的,“尤其是刚进入小学的小朋友,在精心布置的教室内认识新的老师和同学,领取包装精美的书本和欢迎礼品,肯定是很快乐的一次经历”。

她建议,低年级可以多一点仪式感,到了高年级,就应该更重视学习本身。

当然,“简单又有意义”的仪式感,说是好说,但是,尺度不好把握。

反对者:

仪式感的内容应该要大于形式

不过,反对者认为,学校是教书育人的场所,被“开学仪式感”等裹挟,不仅老师、家长们被“绑架”,孩子之间也隐约有了攀比之风。反对的网友则认为,这属于形式大于内容,增加了老师和家长的负担。

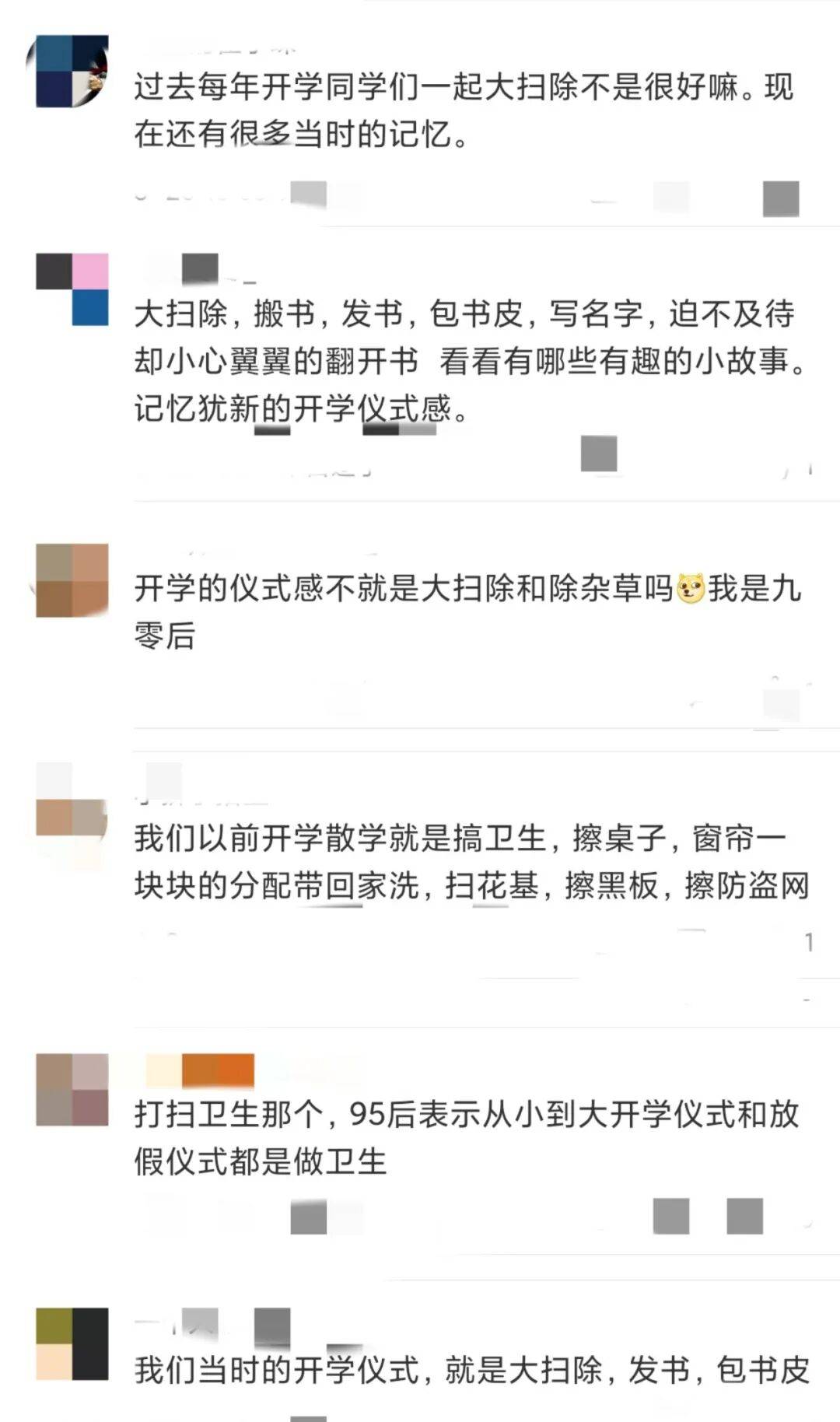

有网友回忆起了

自己当年的开学仪式

观点:

开学仪式不该成为

家长老师和孩子的“难以承受之重”

此间评论认为,开学意味着假期结束、新学期开始,要尽快调整好状态,投入到充实、紧张、快节奏的学习生活中,开学仪式在给学生们带来仪式感的同时,也可以起到鼓励、鞭策的作用。但是,当不少家长、老师白天上班,晚上还要为了准备开学仪式“加班加点”,甚至孩子们也不堪重负时,这样费时费力又费钱的开学仪式,显然已经背离了初心。

开学仪式不该成为家长、老师和孩子的“难以承受之重”,相比之下,一场简单、实用温暖的开学仪式或许更有价值和意义。

当然,也有观点认为,时过境迁,时代变了。某种角度看,新媒体也为花式开学推波助澜。

构建有意义开学仪式的关键原则

1、以学生为中心,强化参与感

避免单向灌输式流程,设计动手、表达、协作类活动,让学生从“旁观者”变为“创造者”。例如古代入学礼中的“正衣冠”“朱砂开智”,通过亲身实践传递尊师重道的内涵。

2、轻形式重内涵,控制成本与精力

优先选择低成本、易操作的方案(如自制姓名卡、手写寄语),将资源集中于师生互动而非物质装饰,回归“干净整洁的教室、散发墨香的新书”等朴素而有效的仪式元素。

3、链接成长目标,赋予角色认同

通过仪式明确新学期的责任与期待,例如“名牌归队”活动(学生用小程序完成姓名“归队”),让学生直观感受“班级一员”的身份,增强归属感。

开学仪式的终极目标是“引发思维升级”而非“制造视觉盛宴”。当教育者跳出形式主义陷阱,用创意激活学生的内在动机,开学便能真正成为“成长新阶段的起点”,而非一场转瞬即逝的表演。

来源|课改行,版权归原创作者所有。