渡口驿乡中心小学“同课异构”教学盛宴

深耕课堂育素养,

同课异构绽芳华

渡口驿乡中心小学英语教研活动纪实

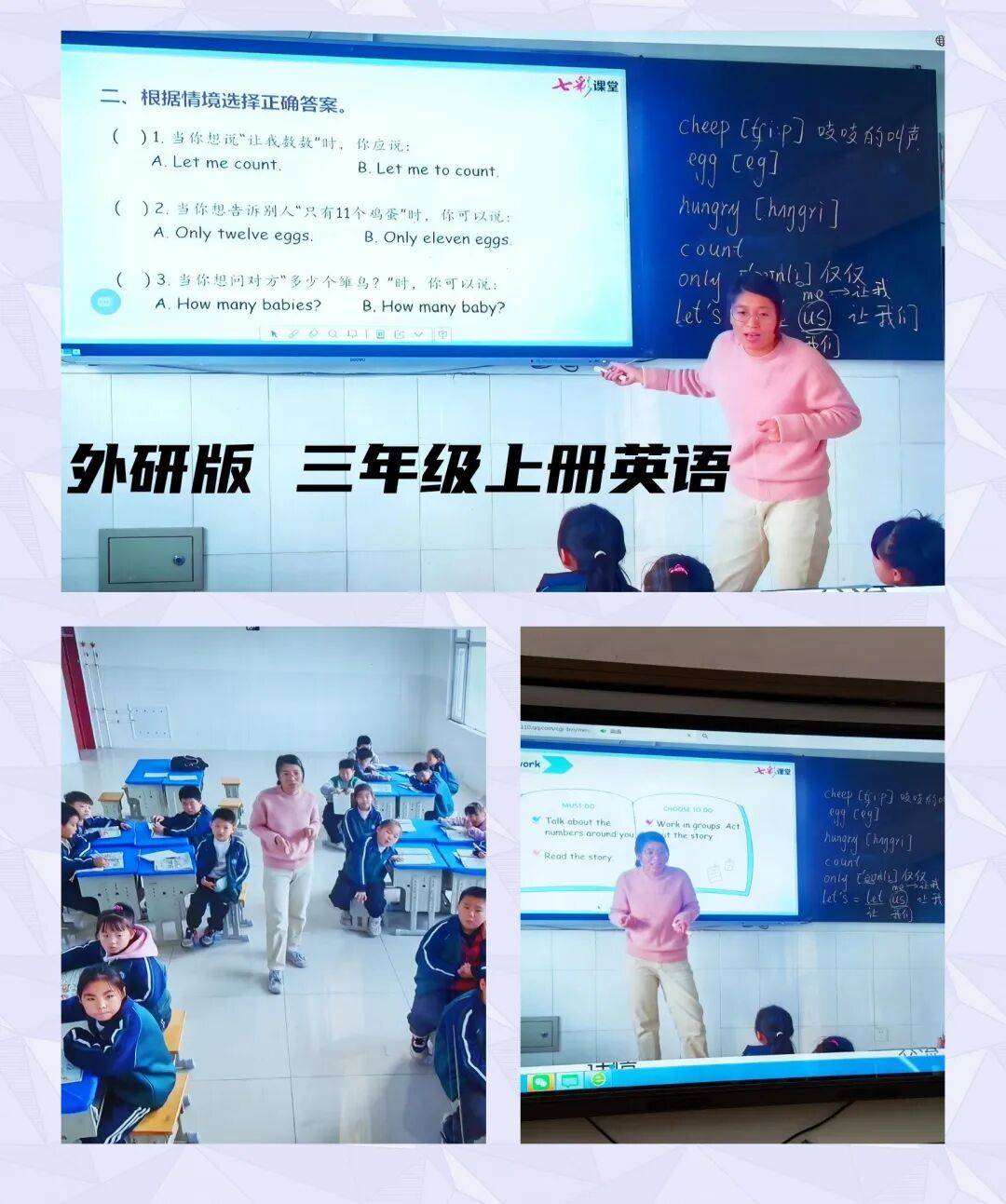

秋意渐浓,教研正酣。渡口驿乡中心小学三年级英语课堂迎来了一场别开生面的“同课异构”教学盛宴。张莎莎老师与刘可慧老师围绕同一教学内容,以截然不同的教学风格,呈现了两节扎根新课标、聚焦核心素养的生动课例。从知识传授到能力培养,从课堂互动到情感浸润,两节课如同两面镜子,映照出英语教学“守正创新”的探索之路,也为全校英语教师提供了一场深度研讨的“教学样本”。

同课异构

两种路径

一份初心

“同课异构”的魅力,在于用不同的教学设计诠释相同的教学目标,在对比中探寻教学本质。本次两位老师执教的内容,虽围绕同一语言知识点,却走出了两条各具特色的教学路径,却都指向新课标提出的“发展学生语言能力、文化意识、思维品质和学习能力”核心素养目标。

张莎莎老师的课堂,如秋日暖阳般扎实温润。她以“夯实基础、分层递进”为思路,将知识点拆解成清晰的逻辑链条:从单词发音的细致纠正,到句型结构的分步讲解,再到简单对话的模仿练习,每一个环节都紧扣“让每个学生听得懂、学得会”的目标。

刘可慧老师的课堂,则像一场趣味盎然的语言探险。她以“鸡妈妈心情的变化”为主线,将知识点融入一个完整的故事语境中:鸡妈妈等待鸡宝宝孵化时的“焦急”,看到蛋壳裂开时的“惊喜”,拥抱鸡宝宝时的“温暖”……孩子们跟着鸡妈妈的情绪起伏,在猜测、模仿、表演中自然习得语言。更巧妙的是,刘老师在故事推进中埋入“暗线”——通过鸡妈妈对鸡宝宝的呵护,引导学生感受“生命的奇迹”;通过小组合作给鸡宝宝起英文名,培养“协作与分享”的意识。这种“语言学习+情感培育”的双轨设计,正是新课标“落实立德树人根本任务”的鲜活体现,让英语课堂不止于“学语言”,更在于“育新人”。

评课研讨

聚焦素养

共话成长

课后的研讨环节,老师们围绕“新课标理念下的课堂实效”展开深度对话,从教学目标的达成度、核心素养的渗透路径、学生主体地位的落实等维度,既肯定亮点,也直言不足,在思维碰撞中明晰教学改进的方向。

英语学科教研组长李慧芳老师以“无情境不教学”点出两节课的共性价值。她特别强调:“新课标要求‘创设真实的语言运用情境’,张老师的分层作业贴近生活,刘老师的故事主线贯穿始终,都是‘情境化教学’的有益尝试。”同时,她也提出改进建议:“评价方式可以更丰富,比如除了教师点评,还可加入学生互评、自评;小组合作不能流于形式,要明确分工——谁记录、谁展示、谁补充,让每个成员都有‘存在感’,这样才能真正培养合作素养。”

张伟伟校长则从“教学评一致性”的角度给出专业指导。她指出,张莎莎老师的课堂“基础扎实,但成果展示环节稍显薄弱”,建议增加“学生作品即时分享”环节,比如让完成挑战层作业的学生现场描述家人日常,既检验学习效果,也为其他学生提供示范。针对刘可慧老师的课,她特别肯定了“视频情境贯穿始终”的设计,认为“符合三年级学生‘形象思维为主’的认知特点”,同时建议:“板书要更规范,避免连笔字,毕竟低年级是书写习惯养成的关键期;角色扮演环节是输出重点,要预留充足时间,让学生有机会‘用语言做事’。”

陈丕文老师则关注“课堂互动的有效性”。他点赞张莎莎老师“日常注重音标教学,为学生打下扎实的语音基础”,同时提醒:“齐问齐答容易掩盖个别学生的学习困难,可多采用‘随机点名+同桌互查’的方式,让每个学生都‘被关注’。”对于刘可慧老师的课,他建议:“可以给小组设‘积分卡’,用短期评价激发参与热情,让课堂活跃更有‘序’。”

老师们的点评精准而中肯,既立足课堂细节,又紧扣新课标要求,让在场的每一位教师都深刻体会到:一节好课,不仅要“教知识”,更要“育素养”;不仅要“教师教得顺”,更要“学生学得活”。

以研促教,

向光而行

本次“同课异构”教研活动,不仅是一次教学技能的切磋,更是一场新课标理念的集体实践。从课堂上孩子们专注的眼神、雀跃的回应,到研讨时老师们坦诚的交流、深入的思考,都彰显着渡口驿乡中心小学英语教研组“以研促教、以生为本”的初心。

教学之路,道阻且长,行则将至。相信在一次次这样的教研探索中,英语教师们会不断打磨教学技艺,将核心素养的培养融入课堂每一个环节,让英语学习真正成为学生“认识世界、发展自我”的桥梁。而那些在课堂上收获的知识、成长的能力、萌发的热爱,终将成为孩子们人生路上最珍贵的“秋实”。