论坛主题演讲 | 以中文分级阅读提升小学生语文核心素养

各位老师,大家上午好。欢迎在初冬时节,来到仙林外校,来到南京参加这场母语的盛会。今天我要给大家分享的题目是“以中文分级阅读提升小学生语文核心素养”。

我想首先从语文学习和母语教育说起,二十多年来,我始终在追问:语文学习、母语教育是为了什么?我们教孩子识字、诵诗、阅读、写作,是希望他们,成为只会答题的“考试机器”,还是希望他们成为有思想、有情怀、有文化根基、有开阔的视野、能独立思考的“完整的人”?如何才能让每个孩子真正地学好母语?

在不少人的认知里,语文学习就等同于学教材、大量做题、考高分。2000年,25年前,当我做了中国从古代到近现代的语言教育研究、华语两岸四地的语文标准教材和教法研究、以及中外母语教材的比较研究以后,我提出来这个理论假说。

我认为,真正的亲近母语必须这么学:

在大量阅读中做充分的言语实践,进行充分的听说读写、问思辨行,进而让孩子们在阅读中识字,在阅读中学习阅读理解、思辨和审美,在阅读中学习听说写,用阅读去学习,在情境中解决问题,在阅读中育人。

这是2022年语文课标的学习任务群,我们看到了阅读整体上已经进入了语文课程的范畴。

一、为什么是以“中文分级阅读”提升语文核心素养?

什么是语文核心素养?在课标里写的很清楚,我的理解是语文的核心素养必须以语言运用为基础,进而整合文化自信、思维能力、审美创造于一体。这四个维度,不是割裂的知识点,而是一个有机整体,核心指向的是“育人”这个总的目标。

那老师们可能会问了,为什么是以“阅读”来提升小学生语文核心素养?我们可以来造一个句子:以(……)来提升小学生语文核心素养?以“听”提升行不行,以“说”提升行不行?我选择了“阅读”,因为我认为只有阅读能够同时实现语言的可理解输入、思维的持续训练、审美的潜移默化、文化的深层浸润和情感与人格的滋养。

为什么是以中文分级阅读来提升呢?尽管经过了二十多年,但我们今天的小学阅读教学、阅读课程建设、整个师范教育体系、老师们对儿童阅读的认知还处在一个比较基础的阶段。是三个不同的词语。什么是“中文分级阅读”?

《亲近母语中文分级阅读标准》是中国第一部公开出版的中文分级标准。在这个标准里,我们做了这个界定:中文分级阅读就是根据儿童的认知水平和阅读能力,为他们提供适合的中文读物,并给予相应的阅读指导和建议,以提升儿童的阅读素养,促进人格发展与精神成长。

我们必须要回答这三个问题:

每个年龄段孩子应该阅读什么样的文本?绝不仅仅是语文的阅读。应该如何指导?在家庭如何指导?你不能把课堂搬到家里。亲子共读应该怎么做?如果你开的是一个阅读馆,该怎么做?你是一个社区的阅读馆,社区活动怎么做?你在教室里应该怎么做?还有每个年级孩子们应该达到什么样的阅读素养?

所以我们提出以“中文分级阅读”为核心路径,提升小学生的语文核心素养,重构语文学习的生态。

二、理论依据和课程框架:以中文分级阅读提升小学生语文核心素养

01

理论依据

下面我想讲一讲对这个问题的深层的思考和一些理论的研究。今天我重点来谈如何以这四个方面的理论为基础来提升。

第一,儿童发展心理学。阅读必须“应时”,要顺应儿童认知发展的节律,不仅仅是认知,实际上还有他的情感发展。

我在读史蒂芬·平克的语言潜能,包括皮亚杰的认知发展的书的时候,实际上包括今天大家都非常重视的脑科学。我们综合皮亚杰的认知发展阶段理论、史蒂芬·平克的语言本能理论等脑科学、认知科学、儿童阅读等研究成果,将0-12岁儿童的语言与认知发展划分为五个关键阶段。

这里把每一个年龄应该读什么,读到什么样的水平,做什么,做一个简单的罗列,比如0-3岁应该有阅读。这么小的宝宝能阅读吗?有适合他们的书吗?其实这是一个特别重要的阶段。如果你问我阅读最重要的阶段是什么?我一定告诉你,六岁以前。你再问我第二个重要的阶段是什么?我一定告诉你,一二年级。到五六年级去做真的迟了。

亲近母语中文分级阅读的整个体系包含从启蒙到幼儿一直到高中阶段,每一个阶段都有明确的阅读目标和解决方案,包括阅读文本类型建议、互动和教学指导策略、过程性评价等,确保阅读发展与儿童心智成长同步共振。比如0-3,小班、中班、大班,一到六年级的,该读什么书,怎么去读,大家可以去“小步读书”小程序看具体的,每一个都有我的视频的讲解。

第二,内隐学习理论,我认为这个是特别重要的。

为什么我们今天的语文教学会是教一个文本,然后大量地让他去刷题、看拼音、写词语、组词造句,做那么多无聊的练习呢?

这是因为我们以为,对于孩子们来说,训练是最重要的。但我告诉大家,不是。因为我接触过很多的大家,我发现在他们的身上是这个最起作用。实际上,阅读非常重要的是浸润,是滋养,是个体在无明确意识的情况下,通过大量的诵读、大量的朗读和默读,自动地来习得复杂规则知识。这就像孩子学习口头语言,三岁的孩子掌握基本的生活口语,怎么掌握的?不是训练,而是大量的习得。

诵读是特别重要的,不求甚解,熟读成诵。我跟大家说,不要认为这是死记硬背。我从很多大家身上感受到了他们深厚的童子功和国学的功底,这个不是让他们将来学语文学得好,文章写得好,而是对他们大脑的记忆力、学习能力、思维能力都有很重要的“开发”。我不想用“开发”这个词,我想这是非常自然的一个过程。我们要通过大量的、海量的阅读,通过内隐学习来提供足够频次的语言刺激。在阅读中,尤其是诵读、朗读当中,孩子眼、耳、鼻、舌、声、意并用,进而形成意识的协同,强化了神经连接。腹中根本空空,学什么语文?发展什么思维?孩子的这种直觉的能力如何能形成呢?

第三,语言习得理论。大家比较熟悉的是维果斯基的“最近发展区”理论。今天我要跟大家介绍的是克拉申的“输入假说”,它是第二语言学习当中的一个学习理论,但是我认为这个理论也适合于母语深层发展的底层逻辑。很简单,“i”就是孩子现有的阅读能力和水平。那个“1”告诉大家,我们给他的文本材料要略高于他的接受水平。

很多人说尊重儿童,其实他们是矮化儿童,认为就让儿童去读他感兴趣的。所有的人都是一样的,都喜欢追求快乐,而不愿意去挑战。所以这个理论告诉我们,我们给孩子的阅读材料必须是略高于孩子接受水平的。

而中文分级阅读,就是实现“i+1”输入的关键机制,这是亲近母语建立的中文分级阅读的大模型。亲近母语团队立项了亲近母语的语料库、分级字表、分级词表、自适应测评、文本的分级等一系列的科研,然后我们做了大量的工作,建立了这个模型,对孩子的阅读测评来进行自适应测评,进而对孩子们进行分级阅读的指导。

第四,课程与教学论。今天很多人依然认为“教”决定一切,我不认可。我认为对于孩子来说,在教学当中,尤其是语文教学当中,“读、学”是核心。

从孩子的“读”出发,从孩子的“学”出发,我们适当地给予导引和教学。这个过程不能搞反,因为经常有家长和我交流说,徐老师你能不能给孩子讲一讲这本书。我跟家长们沟通,老师给孩子讲再多也不抵孩子自己把这本书读完,不读完你就希望老师告诉孩子什么方法,那都没有意义。所以语文教学也一样,一切以孩子的读为基础。

02

课程框架

我讲完了这个四个理论模型、理论依据。那么这件事情该怎么去做呢?

1.课程结构:每天阅读一小时,每周一到两节阅读课

大家都知道昨天亲近母语发出了一个倡议,我们和上海教育出版社共同发出的这个倡议,叫“每天阅读一小时”。

国家教育部、中宣部办公厅在前面一系列全民阅读政策和推出《全国青少年学生读书行动实施方案》基础之上,在今年五月份引发《关于深入实施全国青少年学生读书行动的通知》,提出了落实青少年学习的行动。

我讲一讲我对语文课程建设的看法。

首先,教材教学,这是基础。老师们需要落实课标要求,实现保底目标。

但我刚才说了,孩子们还需要充分的诵读。诵读是我们中华民族的伟大传统,是读书的第一方法。尤其在孩子3-8岁,这是最重要的。所以建议每天晨读10到20分钟,我不太建议早晨就来做数学题。

第二,在这个基础之上,如果有可能,带孩子从教材拓展到主题阅读,从一篇拓展到多篇。叫主题阅读也好,叫群文阅读也好,都是让孩子围绕一个个主题进行阅读和交流。这些主题其实是孩子们精神成长的一个个的点,一些重要的命题,能够打破单篇的局限。

第三,整本书的共读。整本书的共读尽管在国家的统编语文教材里面做了安排,但我知道,因为我去过的学校太多了,真正落实的并不好。怎么样把整本书读好?

第四,我主张不需要老师花那么多时间,老师们也很累,那么我们在下午三点半以后安排自主阅读时间,有半小时到40分钟,让孩子们自由阅读,开放地、自主地发展孩子的个性和兴趣、激发孩子的内在动力,自我建构。

当然我们在每学期的语文学习或者年级组的活动当中,还可以用跨学科学习去做一些综合的活动,让孩子们从读到用。

2.教学范式:从“教师中心”转向“学生中心”

教学的范式上,我想我们要从“教师中心”转向“学生中心”。

亲近母语在20年前就开始提倡阅读课程,组织开展班级读书会。导读不一定要上课,老师就很自然地给孩子一些激励,朗诵一些精彩的片段,把悬念留给孩子们,让孩子们愿意打开书读;推进也不用上课,让孩子们去阅读,老师做一些鼓励,给他们一些阅读单;但读后交流是特别重要的。读后交流一定要老师提出一些大话题,让孩子们更多地去交流、讨论。

请大家特别注意自主阅读。每个孩子是不一样的,有的男孩子就是不喜欢童话,他就是喜欢战争、喜欢武器、喜欢历险。每个孩子有每个孩子的个性。

3.教学实践:从“教教材”到“用分级阅读教语文”

在教学实践层面,我们努力推动让阅读成为语文学习的主路径、主场景、主方法,在分级阅读中识字、在分级阅读中提高听说能力、在分级阅读中提升孩子的阅读能力和阅读素养。

不同年龄段的孩子应该达到什么样的阅读素养?大家感兴趣的,可以去看《亲近母语中文分级阅读标准》,里面有详细的描述,每个年级应该读什么文本,教到什么程度,把孩子的诵读量、识字量、阅读速度等都具体化了。

下面举例来讲讲怎么在教学实践中提升孩子语文核心素养。

分级诵读

大家来看分级诵读。这是一年级的童谣。

一年级,你们觉得这个要干什么?读对了,节奏读出来了,旋律读出来了就很好。如果你一定要教的话,在孩子读正确、读流利、读好节奏的基础之上,你再问问孩子,你觉得这是一个什么样的牵牛花?孩子可能会说这个牵牛花很努力,好像有点得意等。但是不要把过多的对话,过多的思维的东西放入诵读,还是让孩子们把它读好。

这一首是二年级《日有所诵》的。

跟刚才那首有什么区别?前面那首很有趣,这个有点意境了,这是对孩子古典文学的启蒙。孩子们要把它真的读出来,结构读对,意象读对。在读的基础上,我们可以有一些深入的诵读。比如和孩子交流:堂堂的月光是怎样的月光?在堂堂的月光下,你看到了什么?你听到了什么?你感受到了什么?日有所诵,我们有教学范式。但是我想说的是,老师们最重要的是让孩子读好。

这是四年级的《沙与沫》。“如果冬天说‘春天在我的心里’,谁会相信冬天呢?”我坚定地相信这句话,我是为孩子们和未来工作的。春天在我的心里,我永远相信自己,每一粒种子都是一个愿望,相信每一个人到这个世界上来,他都有一件事可以做。要做的就是找到他自己,发展他自己,完善他自己。如果他还能放下他自己,那就是大成就者,大觉者。

单篇分级阅读

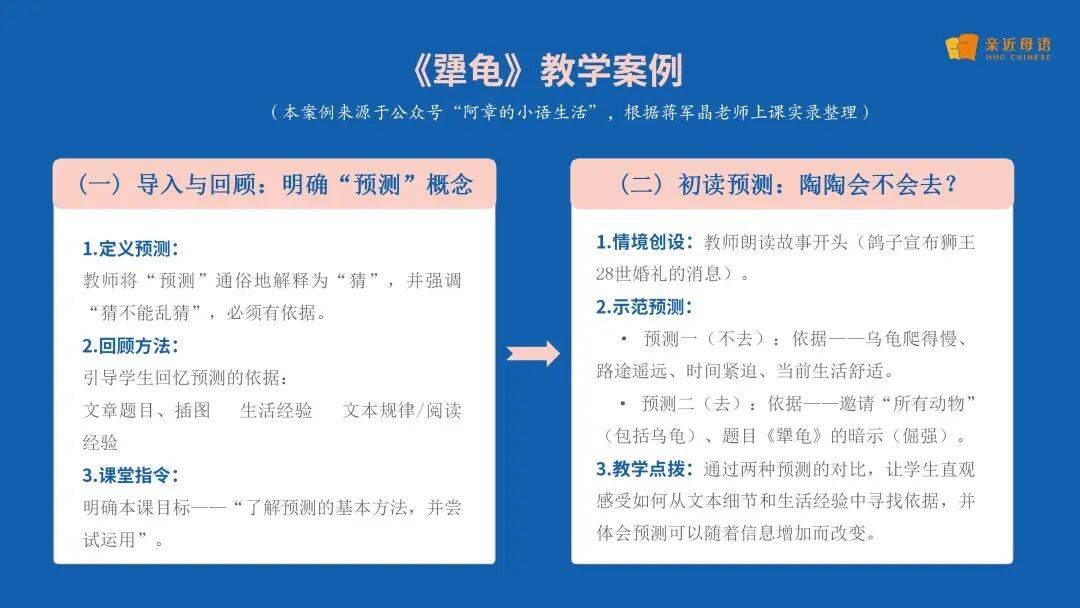

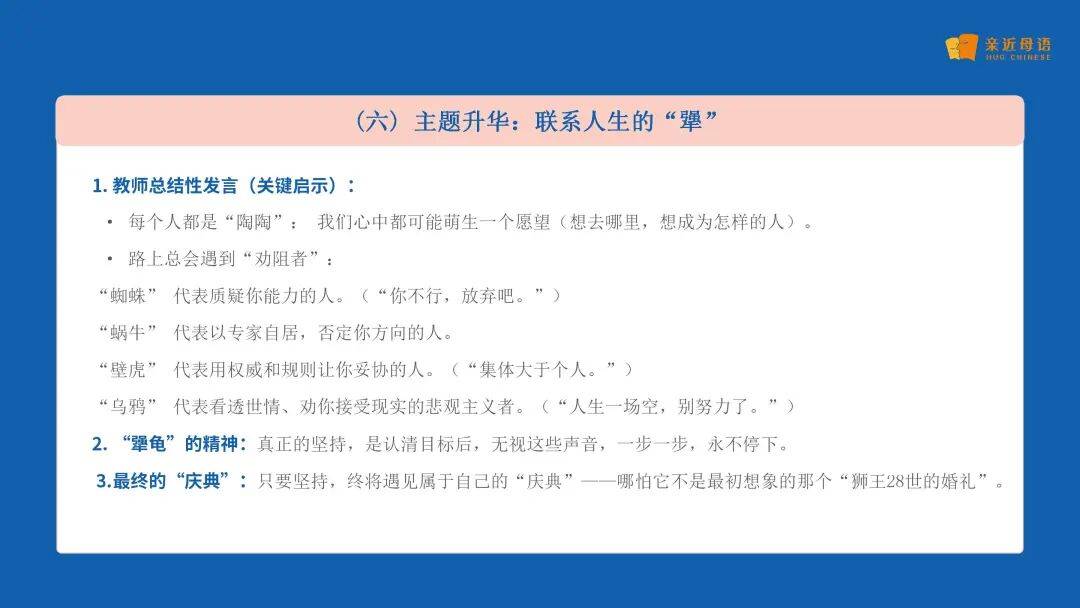

我推荐大家去看最近蒋军晶老师刚上的一节课《犟龟》案例。所有的阅读实际上是要连接到孩子的,各个老师的连接方式不一样,不一定每节课都要把完整的流程从梳理到深度的理解到连接共鸣走完。

主题阅读

我再讲一个主题阅读的案例。前段时间,我在鼓楼图书馆给孩子们上了一节课,其实它不是一个课堂,因为有很多不同年龄的孩子,小的有幼儿园大班的,大的也有四五年级的孩子。我跟孩子们交流《我的文学课》这个单元——《黄帝》。

我给孩子们选了四个作品,这个四个作品分别是一个民国的课本、完全根据《史记》黄帝这个部分改写的一个传说、《史记》的节选、中国神话研究学者朱大可先生他们的关于黄帝的一篇文章。

这个主题叫《黄帝》,我跟孩子们是从“黄帝VS皇帝”这里切入的,孩子们不容易理解黄帝和皇帝有什么不一样。预先让他们读完了这四篇文章,问“你有什么问题?你有什么发现?”接着我就跟孩子们来比较诵读民国课本和《史记》中的黄帝这个部分。

大家发现没有?这篇民国课本里说“黄帝姓姬,名轩辕”,而《史记》里写到:“黄帝者,少典之子,姓公孙,名曰轩辕”,让孩子们有些讨论。

这节课的重点问题是,黄帝为什么是中华民族的人文始祖?让孩子们通过对四篇文章的阅读,通过小组交流的形式,让孩子们了解黄帝在物质文明的开创和精神文明的奠基方面做了哪些。然后我继续追问,黄帝是人还是神?黄帝真的是一个人吗?最后我留给孩子们的探究作业,是让孩子们去了解,我们叫炎黄子孙,炎帝是一个什么样的人?请大家学习民国课本中《黄帝》的写法,来做一篇仿写,这是主题阅读。

我希望我们的阅读是真的有思维的,有审美的,有创造的,而不是无意义的口水课。

整本书的分级阅读

每一个年级的整本书其实都有它的任务。我前段时间带孩子读了48本书,录这些书的指导视频。一年级的孩子该怎么讨论?二年级孩子讨论什么?三四年级能进入到什么程度?我觉得这是非常不一样的。

亲近母语给特别优秀的小朋友做了一个小鹰计划,跟一般的整本书文学阅读不一样,每个学期12次课,每一个专题要读3到4本书。其中一个专题是关于文学经典,第二个专题是传记,第三个专题是故事经典。他们到五六年级就要跟着舒老师、付老师去读《毛泽东传》《周恩来传》《苏东坡传》《史记》。我希望孩子们在12岁以前大致上了解我们这个民族从过去走来的历史。

在分级阅读中学习写作——“读写融通”策略

在分级阅读中提高孩子的阅读素养,大家特别关心写作,那怎么去教写作?我简单说一说。让孩子们在诵读中去仿写,不一定要在早晨的诵读,早晨尽量地用无意识的诵读,简单的诵读,而不要上成语文课。但是下午可以做一些简单的仿写。你看这是孩子们做的仿写。

这是舒凯老师带小鹰计划的孩子们的写作。这个小朋友仿照这一段“黄帝者,少典之子,姓公孙,名曰轩辕......”写到:

郑氏有一女,姓郑,名炜然,字灿初。幼时贪玩,长而聪慧,常喜于琴棋书画,声如清铃,尤擅诵文,闻者皆叹。

她对自己的读书水平很自信。她是我的侄孙女,我姐姐的孙子,她写的《史记》仿写。这不是我教的,这是舒凯老师教的,我相信不是她一个人能做到,她是一个普通孩子。

下面这也是一种探究性的写作。孩子们画的中国地理的河流。

三、实践路径:从课程落地到课堂变革、社会推广

最后,老师们回到学校,回到班级,做阅读这件事情,亲近母语也给大家提供了针对家庭的,学校的、机构的完整的解决方案。

我们做了一个系统的点灯人成长计划,从新手上路到实践探索,一直到培训师、到燃灯者,都有相应的计划。老师们从新手上路开始该怎么去做?如果你学校没有做,但是你有这种精神,我们开放了很多的资源,大家可以去点灯人在线平台看。

我们还开发了“小步智阅”中文分级阅读智能平台。我们有两种情况,第一个是学校还没有做阅读,比较基础,那么欢迎大家参加我们发布的“每天阅读一小时”。这是一个公益的、开放的、不收费的一个行动。如果做的已经比较好了,我们可以提供“全阅读+智能化”的解决方案。

最后我想说,儿童阅读的变革,不是一场“温和的改良”,而是一场试图构建科学的母语教育新范式的努力。我希望在语文课标的精神引领下,在国家推进全民阅读、落实青少年读书行动的这样一个大的背景下,我们一起来对历史、对当下儿童、对未来中国负责。

是的,今天我们需要一种责任感、使命感,甚至我们需要勇气,需要坚持。但是我想在这个初冬来到南京,来到仙林外校,来参加这场聚会的是点灯人、是燃灯者,我们一起来学习,一起来实践,把儿童阅读教育从边缘推向中心,真正实现课内外融合。因为世界是这么走来的,中国必将这么走去,国家也早已经看到了这一点。

我们一起从应试教育走向优质的语文学习,走向真正的母语教育,人的教育。让每个孩子都能在母语的河流中听见自己的声音,看见世界的辽阔,走向生命的深处,最终成长为能担当中华民族伟大复兴的时代新人。

谢谢大家。

上一篇:英国曼彻斯特大学客人来校交流座谈

下一篇:没有了