多地出台中小学手机管理禁令:积极应对挑战,共筑健康成长环境

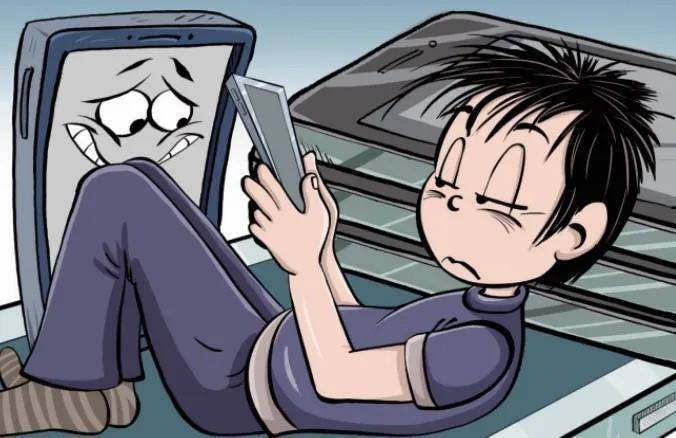

近年来,随着智能手机的普及与功能的多样化,中小学生不合理使用手机的问题日益凸显。为了帮助学生克服过度依赖手机的习惯,保护其身心健康,全国多地教育部门纷纷出台中小学手机管理禁令,旨在从源头上减少学生在学校接触手机的机会,引导他们将更多精力投入学习和校园活动。

郑州市率先行动,市人民代表大会常务委员会通过了《关于加强在校中小学生使用手机等智能终端产品管理的决定》。该决定明确规定,除教学必需外,中小学生禁止将手机等智能终端产品带入课堂。这一禁令体现了郑州市对中小学生手机管理的坚定决心,并通过立法形式,为学校开展手机管理工作提供了有力的法律依据,确保了管理措施的权威性和有效性。广州市紧随其后,发布了《广州市中小学生心理健康促进条例》,允许学校根据具体情况禁止学生携带手机进入学校或在校园内使用,并对经允许带入的手机进行统一管理,除教学需要外严禁带入课堂。学校还在公共区域设置了公用电话,以方便学生在特殊情况下与家长沟通,体现了管理的人性化。

安徽省宿州市某中学也采取了类似的措施,但更为灵活。学生经申请和家长签字后,允许将手机带入学校,但严禁带入教室等教育教学场所。若学生在教学区使用,或在晚上熄灯后继续玩手机,将由班主任代为保管,并通知家长。同时,学校注重与家长的沟通反馈,形成了家校共管的良好局面。

多地出台手机管理禁令的初衷在于保护学生的身心健康,减少手机对学习生活的干扰。这些禁令有助于减少学生在课堂上的分心,让他们更专注于教师的讲解和课堂互动,从而提高学习效率。此外,禁令还有助于引导学生远离不良信息的侵蚀,树立正确的价值观和人生观。

然而,禁令的实施也面临着一些挑战。一些学生习惯了随时使用手机,对禁令感到不适应甚至抵触;部分家长担心孩子在学校无法及时联系自己,对禁令的执行存在疑虑。学校在执行过程中也面临管理难度,如何准确判断学生是否携带手机、如何妥善保管手机等都是现实问题。

为了应对这些挑战,学校可以建立一套科学合理的手机管理制度,明确审批流程、保管方式和责任人,利用技术手段如安装手机信号屏蔽设备等辅助管理。家校社三方也应加强合作,学校加强与家长的沟通,及时反馈学生手机使用情况;教育部门积极争取社会各界的支持,开展讲座、课外活动,丰富学生的课余生活,减少他们对手机的依赖。

手机管理禁令是教育部门和学校在新形势下对学生管理工作的一次积极探索和创新实践。虽然实施过程中面临诸多挑战,但只要坚定信心,采取有效的应对策略,家校社协同努力,就一定能够引导中小学生合理使用手机,在健康的环境中成长,成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

上一篇:八省联考后,家长要做好这三件事!

下一篇:利好!中共中央、国务院重磅发布!