学生论文致谢,影响导师晚评职称一年?

论文致谢:看似自由发挥,实则暗藏“写作红线”。在毕业论文的尾声,致谢部分看似是一片自由表达的天地,却常常因“小疏忽” 引发大波澜。

这短短几百字的文字,承载着学术道路上的感恩与回忆,却也暗含诸多写作规范与禁忌。每年都有致谢在网络引发热议,有人因真挚动人被奉为经典,也有人因用词不当成为反面教材。

那么如何写出得体又真诚的致谢?这份指南请收好~

每一年,都会有一些博士论文致谢因为写得好而被大家广泛流传。

黄国平博士在中科院大学的博士论文致谢中,以“我走了很远的路,吃了很多的苦”开篇,用质朴的文字讲述从山坳走向科研殿堂的艰辛历程,这份真挚的情感不仅打动无数网友,更成为激励青年学子的精神符号。

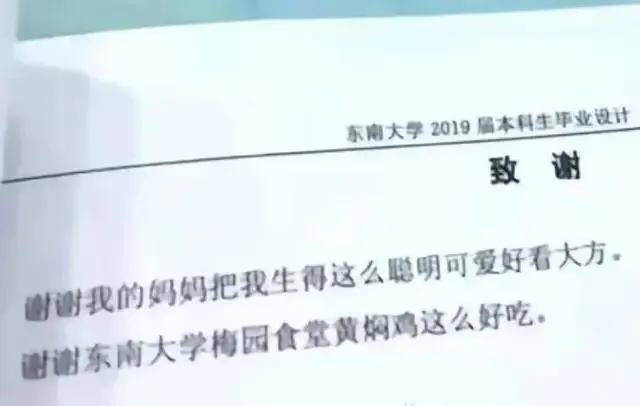

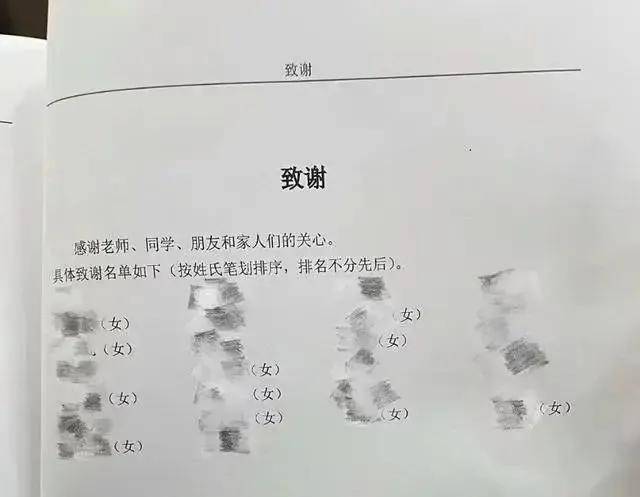

这份致谢上只列出了要感谢的人的名字,还特别强调“按姓氏笔画排序,排名不分先后”,此外,一句多余的话都没有,真是“别具一格,惜字如金”。

因致谢引起关注后,黄国平还被学校邀请在毕业典礼上给同学们做演讲,分享科研经验和人生感悟。

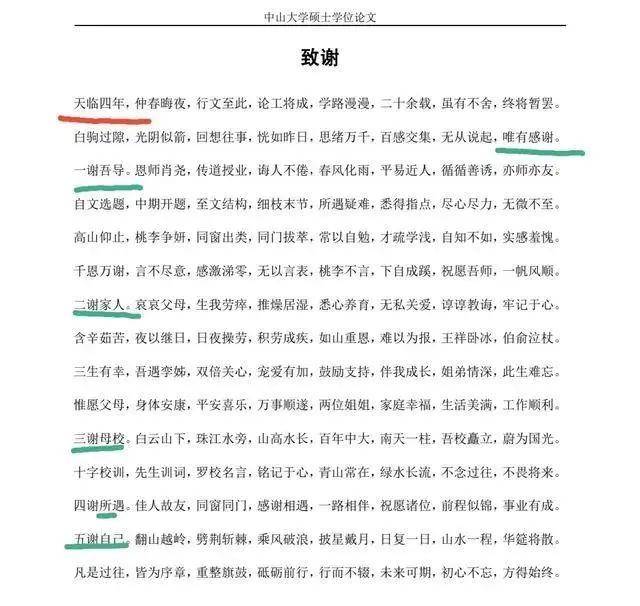

而中山大学一篇硕士论文的致谢则以四字骈文呈现,480 字工整押韵,将对导师、母校、亲友的感恩化作典雅文字,尽显文采与用心。

不用心显得敷衍,有时候用心太过也不好,并非所有“创意” 都能收获好评。

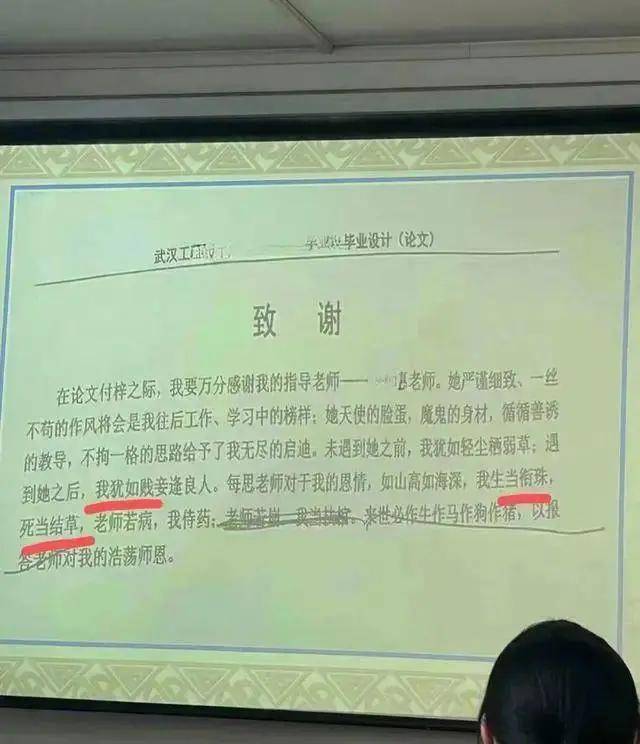

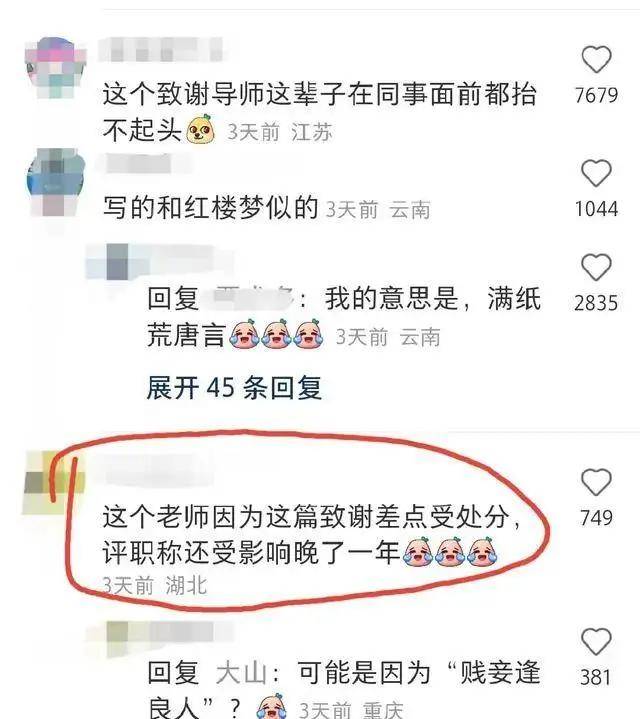

比如湖北武汉某校的一个学生写的,据说导师还因此受到了连累,这个致谢词也被当作了反面典型。

武汉某学生在致谢中用“天使的脸蛋,魔鬼的身材” 形容女导师,甚至写下 “贱妾逢良人”“老师若病,我侍药”等夸张表述,最终被当作反面案例,导师也因此受到牵连。这些鲜活的案例印证:致谢虽无字数限制,但真诚与得体永远是第一原则。

所以一篇小小的致谢,虽然是给学生自由发挥的空间。但也有一些写作规范需要注意,倒不是真的什么都可以写。

致谢写作的“隐形雷区”

论文致谢最好怎么写?首先注意一下以下这些细节:

姓名使用需谨慎:部分高校明确禁止在致谢中提及具体人名,以防出现夸大、疏漏或厚此薄彼的争议。若学校无要求,也应避免使用昵称或网络用语,保持学术严谨性。

情感表达要适度:感谢伴侣本是人之常情,但校园恋情变数较大,有毕业生因分手后重读致谢倍感尴尬。若选择致谢,建议用含蓄语言替代亲密表述,避免未来产生困扰。

用词规范是底线:致谢属于学术论文的一部分,需符合书面表达规范。避免使用过于口语化、调侃性的词汇,如“救命恩人”“绝绝子” 等,以免给评审老师留下不专业的印象。

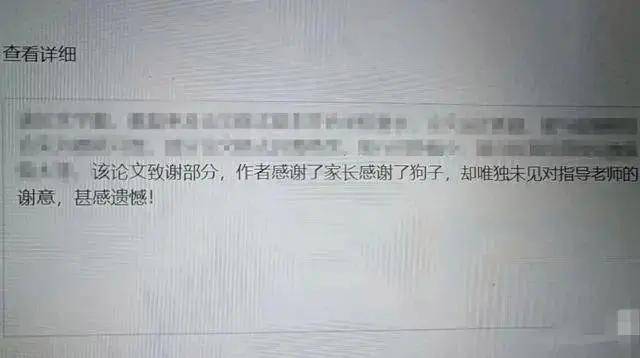

关键人物勿遗漏:导师作为学术引路人,即使实际指导较少(如挂名导师),也应在致谢中体现尊重。曾有学生因感谢宠物却忽略导师,被盲审专家直接指出问题,影响论文评价。

致谢对象的

优先级排序与规范

专业致谢(核心必写)

- 直接指导者:首当其中感谢导师,可具体描述指导过程(如“在论文选题、实验设计到修改定稿的全过程中,X 老师严谨的治学态度给予我深刻启发”)。

- 研究支持团队:基金资助方、合作实验室成员、数据提供者、论文校对者等,需明确说明其贡献。

- 学术共同体:参与研究的同事、提供建议的学者,可用“感谢课题组 X 老师在实验技术上的指导” 等具体表述。

个性致谢(酌情补充)

- 精神支持者:家人、朋友、伴侣等,可适当展现温情(如“感谢父母二十余载的养育,是你们的无条件支持让我能专注学术”)。

- 特殊经历与感悟:如在研究中遇到的困难、受到的启发等,但需避免冗长叙事,保持简洁。

不同情境下的

致谢策略

挂名导师如何写?:即使实际指导较少,也需礼貌致谢,可强调“导师在研究方向上的宏观指引” 或 “对论文的审阅与建议”。

一句话致谢可行吗?:并非不可,但需凝练且避免歧义。例如“感谢所有在学术道路上帮助过我的人” 简洁得体;而 “终于写完了,谢天谢地” 则易被解读为敷衍,建议慎重使用。

论文致谢是学术生涯的温情注脚,更是体现作者学术素养与情商的重要窗口。遵循规范、真诚表达,才能让这份致谢成为学术旅程中温暖而庄重的收尾。