看了20位高考状元的现状,我发现上好学校也没有想象的那么重要

你有没有好奇过,当年那些数一数二的高考状元,现在过着怎样的生活?

可能你会觉得:状元加上名校光环,前途如此明亮,应该都走上人生巅峰了吧?

但情况果真如此吗?

01

博主@陈溥江做过一系列视频。

他采访了20多个高考状元,有的毕业于清北,有的曾就读于知名的常春藤大学。

看完这一系列视频,我发现这些状元们毕业后的发展虽然不算差,但也没有我们意料中那么好。

“北大毕业都买不起房吗?”

“绝大多数都买不起,20%的同学可能买得起,还是在掏空了四个钱包的情况下。”

面对陈溥江的提问,这位2011年高考时保送北大医学院的朱同学如是回答。

他毕业五六年,在北京没攒到多少钱,后来转去做了股票分析师。

而当年跟他一起毕业同学,大部分都是打工人,还在为三甲医院月薪2万的一个留院名额拼得你死我活。

2012年江西理科全省第二,毕业于清华大学电子系的老余,就职于北京的一家互联网大厂。

如今的他和老婆挤在一个14平的合租房里,每天骑小电驴上下班,过着相对节俭的生活。

当然也有收入特别出众的。

比如这位08年天津高考文科状元Tracy,本科在北大光华,硕士在牛津大学。

他的丈夫同样优秀,本科剑桥,硕士牛津。

在深圳寸土寸金的地段,他们居住的豪宅足足有600平。

但能支付英国留学的费用,她的起点可能就已经高于很多小镇做题家了。

2002年从贫困县考上清华的许晨敏的路径,似乎更适合作为范本。

他08年硕士毕业,一路打拼,现在任某集团CTO。

他估算,毕业17年后大约有一半左右的同学,年薪超过百万。

但名校毕业,十几年的工作经验,这个薪资真不算多的。

他们当初都是几十万上百万人中挑一的高手,被他们比下去的那些人里,超过这个收入的应该不在少数。

我又查阅了近五年的调查和报道,大致勾画出状元们的真实现状:

他们年薪普遍在20-200万左右,部分成为企业高管,但登上福布斯或胡润富豪榜的极少;

约15%的状元进入体制内,但成为省部级以上官员的极少,多数停留在中层岗位;

仅 5%-10%的人选择创业,且成功案例较少,多数集中在科技、教育领域。

那些叱咤名校的学霸们毕业后的职业成就,其实远低于我们的社会预期。

为什么顶尖学霸的人生,并未因名校光环的加持而一路开挂?

因为我们往往高估了分数、学校的重要性。

好学校固然是一个好的起点,但它远没有我们想像中那么重要。

02

不知道你是否注意到这样一个现象。

最近几年越来越多的名校毕业生,开始扎堆体制内了。

国考、省考、选调生、医生、老师、事业编,内卷时刻蔓延,无处不在。

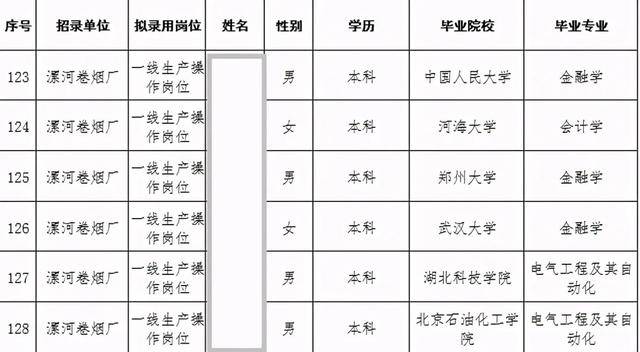

2021年河南中烟发布了一则招聘拟录用名单显示:

中国人大、武汉大学等985名校毕业生,扎堆报名去当流水线上的卷烟工人。

135人中有硕士研究生学位的甚至占到了41人,连美国华盛顿大学的海归硕士都争抢着这个香饽饽。

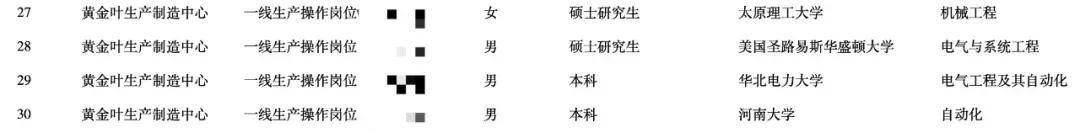

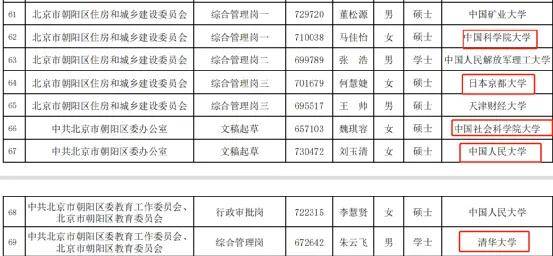

2022年北京朝阳区一份考公拟录用名单里,毫不起眼的街道办岗位竟聚齐了国内顶尖的985大学毕业生。

而酒仙桥街道的“城市管理执法岗”,录取了一位北京大学的博士。

![]()

多少名校生为了追求稳定的安全感,年纪轻轻就做着千篇一律毫无成就感的工作,日复一日过着一眼就看得到头的生活。

为了追逐体制的红利,寒窗苦读十几年的文凭成了一张用之即弃的门票,多年积累傍身的专业能力说丢就丢,从万里挑一的“天之骄子”沦为精神空虚,成就感缺失的“高学历穷人”。

在这个内卷的环境下,追求稳定固然无可指责。

但如若不打破“名校光环”的路径依赖,人生的更多可能性被埋没更是值得悲哀。

在高学历人才千军万马挤独木桥的大环境下,有一部分学历平平者,后来者居上干掉了学生时代闪闪发光的学霸们,成就了属于自己的闪耀人生。

比如前段时间,网上流传的这张图。

如今最火的三个市值千亿公司的创始人——泡泡玛特的王宁,蜜雪冰城的张红超,霸王茶姬的张俊杰。

这三人之中学历最高的是王宁,毕业于一所民办本科,其余两人只有初中学历。

当传统路径信奉“名校→ 高薪→ 成功”的线性逻辑时,这三位创始人用不怎么“好看”的学历,打出了真正的商业奇迹。

我不是想证明学历不重要,而是想告诉大家:

高考是一场有明确规则、分数、排名、结局的有限游戏,而人生是无限游戏。

无限游戏的本质不是赢在一时,而是一直在路上。

你的学校,你的学历可能决定你会遇到什么样的同学,毕业后的第一份工作,但它决定不了你今后热爱的事情是什么,也决定不了你能成长到怎样的高度。

跳出这套“好学校 → 好学历 → 好工作 → 好人生”的模板,你会发现:

人生的每条岔路口上,都站着一个新的状元。

03

纪录片《我的高考笑忘书》中有这样一个故事。

张中臣小时候成绩拔尖,但高中时成绩却一落千丈,最后连大学也没考上。

他先是进厂打了一段时间工,后来又去到北电当保安。

也是在北电,他对电影艺术产生了浓厚的兴趣。

于是,他开始疯狂地汲取一切和电影有关的知识,学习各种理论。

空闲时他会在学校蹭课听,白天学习,晚上做保安,每天都在精进自己。

后来又自学了剪辑,做剪辑助理。

在独立剪了七八部长片之后,又开始着手创作自己的长片电影。

最终,他成为一名响当当的导演,作品还在各大电影节上斩获了大奖。

三百六十行,行行出状元,当你在热爱的领域做到极致,根本无需忧虑未来。

就像作家琼瑶,她从小就偏科严重,曾2次高考落榜,但这不妨碍她在文学领域发光发热;

就像导演李安,他首次参加中国台湾联考就落榜了,次年重考因数学差了0.67分再度落榜。

后来他干脆去参加专科考试,却意外考上了艺专影剧科,也是在这里他找到一生所爱,并成为知名导演。

学校里的“状元”只有一个,但社会里的“状元”可以是每个赛道上的第一名。

如今我们这个社会已经开始用多维标尺丈量价值了。

有人用代码重塑世界,有人用文字治愈心灵,有人把一杯奶茶做成千亿生意。

未来学历终将回到工具属性,而能力与创造的价值,才是照亮一个人成就的真正光芒。

如果名校是光环,那么自我认知才是真正的光源。

尤其是在现在这个学历通胀的时代,真正拉开人与人之间差距的不是某一场考试的名次;而是谁能在漫长的人生里找到热爱,专注打磨自己的专长,并且一直在学习和进步。

所以,无论你现在处于人生的哪个节点,都值得全力以赴去探索。