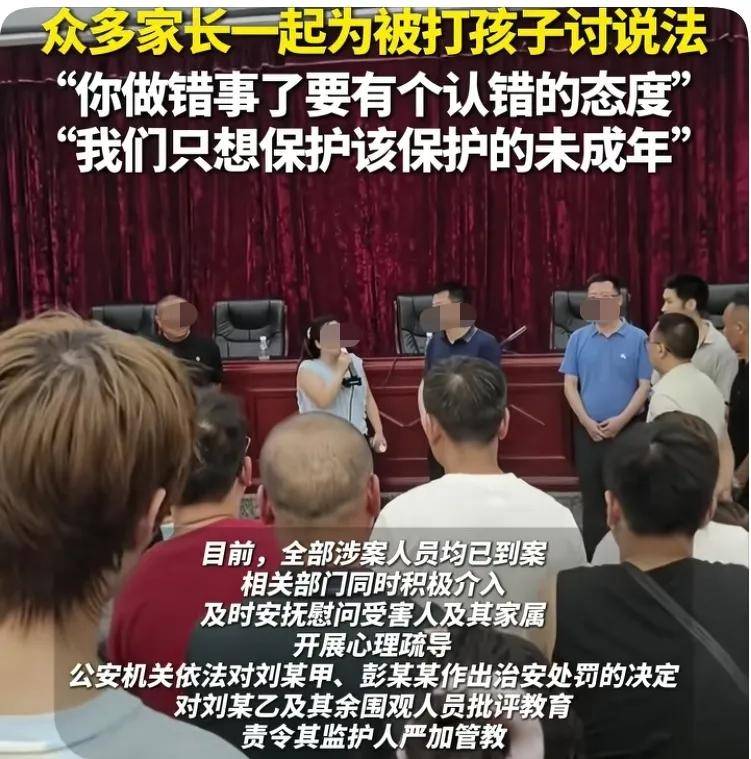

江油霸凌事件:家长聚集声援被打孩子:我们只保护该保护的未成年

四川江油校园霸凌事件引发的愤怒仍在蔓延。

“我们只想保护该保护的未成年!”

“孩子父母说不出来,我们来替她说!”

四川江油,一张张家长的脸庞上写满凝重,他们自发聚集,不是为了喧嚣,而是为了一个被霸凌的孩子——那个无法为自己发声的幼小生命。他们举起的不是愤怒的拳头,而是将“保护该保护的未成年”这一朴素心愿,刻在了沉默的抗议现场。

这令人心碎的集体行动背后,是一个孩子被伤害的无声故事。当法律保护的天平似乎倾向了施暴的“未成年”身份,而受害孩子与其父母的痛苦呐喊却仿佛被无形屏障隔绝时,这些家长站了出来——他们以最原始的父母之爱,构筑起一道守护的堤坝。那句“孩子父母说不出来,我们来替她说”,字字如锤,敲击着社会对“保护未成年”这一神圣原则的认知底线:我们究竟在保护谁?又该怎样保护?

这绝非江油一地之痛。每一次校园霸凌事件刺入公众视野,都在重复撕裂那些隐而未宣的伤口:处理流程的模糊地带、对施暴者“身份保护”的机械套用、受害者及家庭救济渠道的孱弱无力,乃至更深层的教育缺失与道德失范。当现有机制无法有效抚平创伤、阻遏恶行时,绝望的家长只能走向街头,以最直接却也最无奈的方式发出质问——这何尝不是一种社会信任的流失?

这些江油家长的行动,早已超越了单纯为一个孩子“讨公道”的范畴。它是一束投向幽暗角落的强光,照见的是无数家庭对校园安全的普遍焦虑。当“霸凌可能降临在我孩子身上”成为集体潜意识,家长们的挺身而出,便升华为一种公共责任的自觉担当。他们守护的不只是某个具体的孩童,更是所有孩子免于恐惧的基本权利。

这街头聚集的无声力量,是父母之爱最悲壮的书写。它如燎原之火,烧灼着每一个旁观者的心:面对霸凌,我们不能再满足于事后补救的苍白程序。法律条文亟需注入更清晰的温度与力量,让“保护未成年”的初衷真正回归保护弱者、惩戒恶行的本义;学校与社区必须建立起真正有效的预防干预机制,在恶行萌芽之初就予以制止;整个社会更需凝聚共识——对霸凌的零容忍,才是对“未成年”最坚实的保护。

江油街头家长们的脚步,是沉重而坚定的叩问。当保护机制失效时,沉默的大多数终将以爱为名,发出不容忽视的怒吼——这声音,应当成为制度加速完善的燃料。