高考地理中大气的削弱作用

高考地理中“大气的削弱作用”是一个重要的考点,主要涉及太阳辐射穿过大气层时被减弱的过程。理解它对于解释太阳辐射分布、气温变化、天气现象等至关重要。

一、核心概念

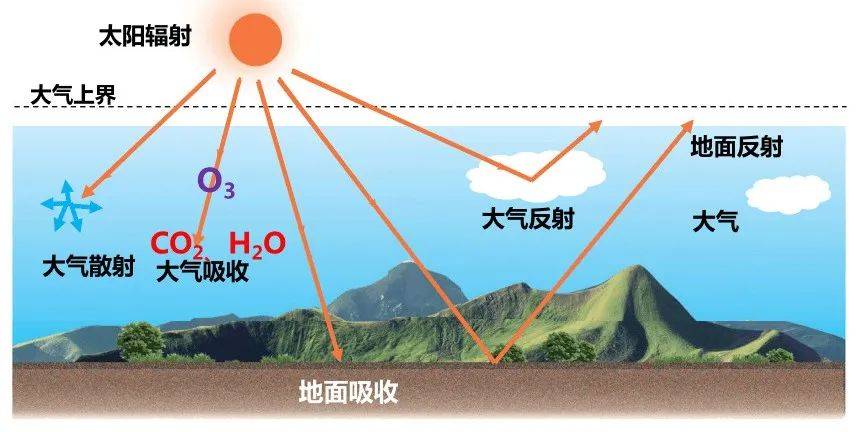

大气的削弱作用是指太阳辐射在穿过地球大气层到达地面的过程中,被大气中的各种成分吸收、反射和散射,导致能量减弱的现象。

二、削弱作用的三种主要方式

吸收作用

(1)主要吸收者:

臭氧:强烈吸收太阳辐射中绝大部分的紫外线(波长<0.3µm)。这对保护地球生命至关重要。

水汽:主要吸收波长较长的红外线(部分可见光)。

二氧化碳:主要吸收红外线。

固体杂质(尘埃、烟粒等):吸收部分辐射。

(2)原理:大气中的某些气体和微粒选择性地吸收特定波长的太阳辐射能量,并将其转化为热能或其他形式的能量。

- (3)特点:

具有选择性(特定气体吸收特定波长的辐射),吸收的能量主要用来加热大气本身。

反射作用

(1)主要反射者:

云层:是最主要的反射体。云层越厚、云量越多,反射作用越强。平均而言,云层反射掉约17%-25%的太阳辐射。

大颗粒尘埃、烟粒、冰晶等。

(2)原理:大气中的云层和较大颗粒的尘埃等,将一部分太阳辐射直接反射回宇宙空间,不进入地表系统。

- (3)特点:

反射无选择性(反射所有波长的太阳辐射),反射的辐射不参与加热大气或地面。

散射作用

(1)类型

瑞利散射:由比辐射波长小得多的空气分子引起(如氮气、氧气分子)。对波长较短的光(蓝光、紫光)散射作用最强(这就是晴朗天空呈蓝色的原因)。

米氏散射:由粒径接近或大于辐射波长的气溶胶粒子(如尘埃、水滴、烟粒等)引起。散射作用对波长依赖性不强(散射各种波长的光),使天空呈现灰白色(如阴天、雾天)。

(2)原理:太阳辐射在传播过程中遇到空气分子、微小尘埃、水滴等微小质点时,部分辐射会改变方向,向四面八方散开。散射使一部分辐射不能直接到达地面(向上散射回太空或向侧面散射),但也使一部分原本不能到达地面的辐射(如天空光)到达地面。

(3)特点:散射具有选择性(瑞利散射对短波光强),改变了辐射的方向,使得一部分能量无法垂直到达地面,但也使非直射区域(如背阴处)也能获得一定光照。

三、大气削弱作用的总效应

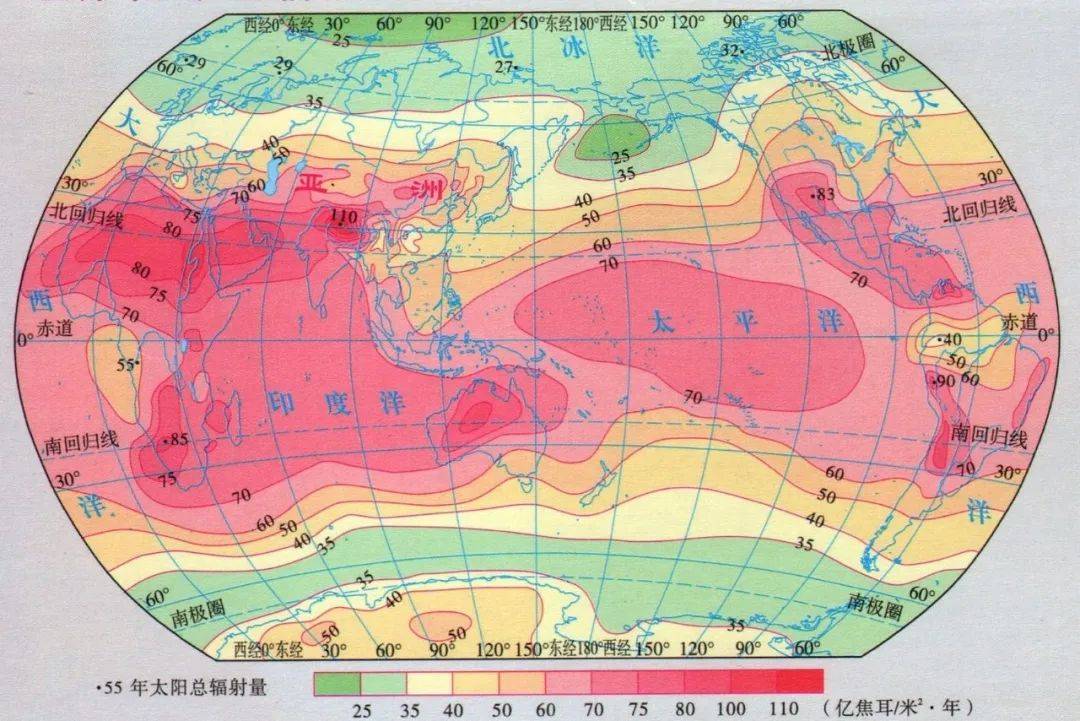

平均削弱量:经过大气的吸收、反射和散射,最终到达地球表面的太阳辐射(称为“太阳总辐射”或“地面获得的太阳辐射”)大约只占到达大气上界太阳辐射的43%-50%左右。也就是说,大气平均削弱掉了约50%-57%的太阳辐射能量。

时空差异:

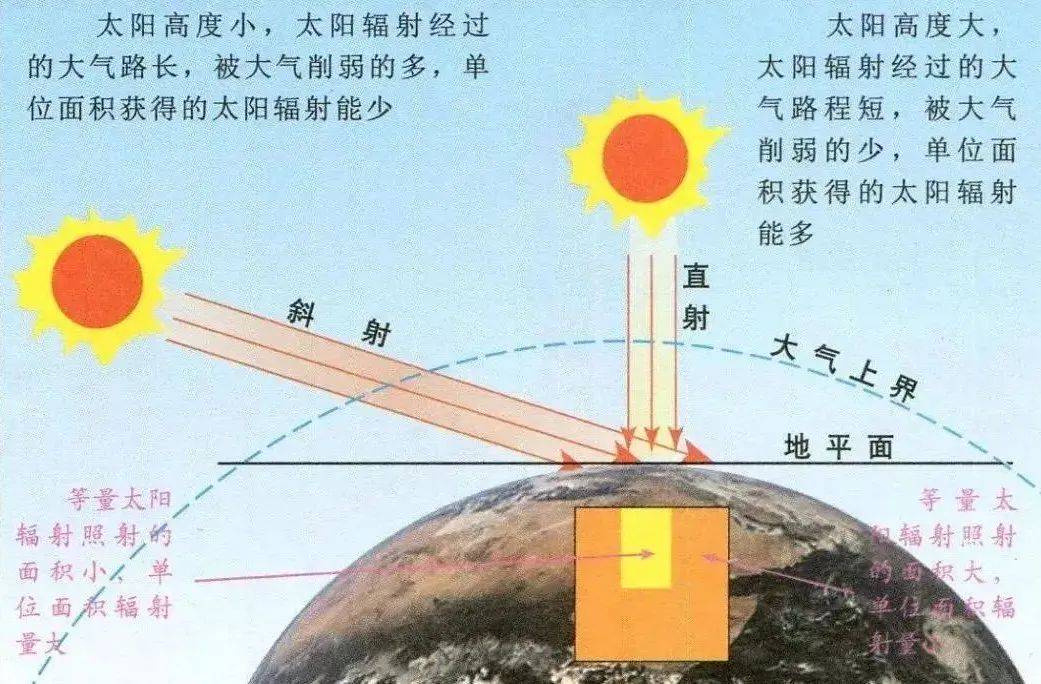

纬度差异:低纬度地区太阳高度角大,辐射穿过大气层的路径短,削弱作用相对弱,地面获得的太阳辐射多;高纬度地区则相反,路径长,削弱作用强。

海拔差异:海拔越高,空气越稀薄,大气层越薄,削弱作用越弱(这也是青藏高原太阳辐射强的重要原因之一)。

天气状况:晴朗天气时,云量少,反射和散射(主要是米氏散射)作用弱,削弱作用弱,地面获得的太阳辐射多;阴雨天气时,云层厚,反射作用强,削弱作用强,地面获得的太阳辐射少。

大气成分/污染程度:空气中水汽含量高、尘埃等杂质多(如雾霾天、沙尘暴),吸收和散射作用增强,削弱作用强。

解释太阳辐射的时空分布

为什么赤道地区获得的太阳辐射最多?(太阳高度角大,路径短,削弱弱)

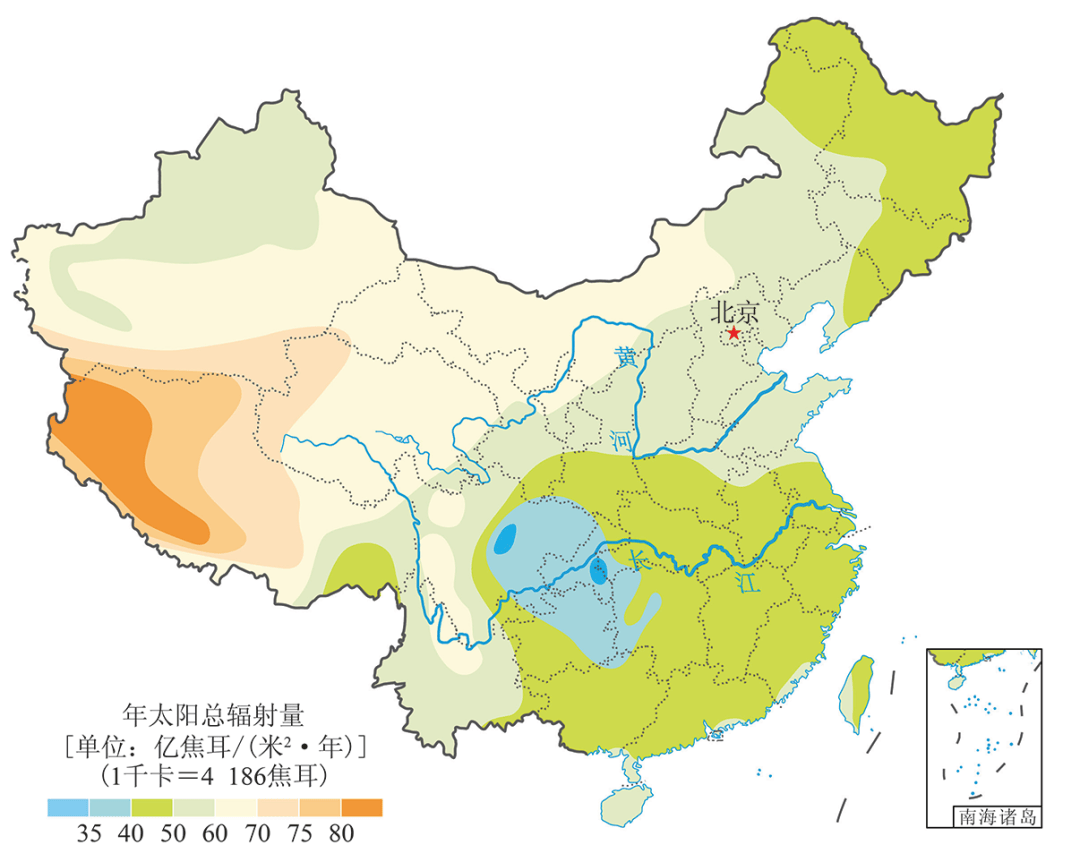

为什么青藏高原是我国太阳辐射最强的地方?(海拔高,空气稀薄,削弱弱;晴天多)

为什么同纬度地区内陆比沿海太阳辐射强?(内陆水汽少、云量少,削弱弱;沿海水汽多、云量多,削弱强)

为什么阴天白天气温比晴天低?(云层反射作用强,削弱作用强,到达地面的太阳辐射少)

解释气温日变化

为什么一天中最高气温出现在午后(14时左右),而不是太阳辐射最强的正午?(正午太阳辐射最强,但地面吸收热量后升温并释放地面辐射加热大气需要时间;同时正午前后削弱作用相对稳定,但地面热量积累到午后达到峰值)

解释自然现象

天空为什么是蓝色的?(瑞利散射对蓝光散射最强)

日出日落时太阳为什么是红色的?(此时太阳高度角低,阳光穿过大气层路径长,短波蓝紫光被散射殆尽,剩下长波红橙光到达地面)

阴天/雾天天空为什么是灰白色的?(米氏散射作用强,各波长光都被散射)

结合区域地理

分析某地区太阳能资源丰富或贫乏的原因(考虑纬度、海拔、天气、大气透明度等影响削弱作用的因素)。

分析某地气温特点(如日较差、年较差)与大气状况(云量、湿度、污染)的关系(云量多削弱作用强,白天升温慢,夜晚保温作用也强,导致日较差小)。

核心:大气通过 吸收、反射、散射三种方式削弱太阳辐射。

关键吸收者:臭氧(吸紫外线)、水汽/CO2(吸红外线)。

主要反射者:云层(最重要)。

散射类型:瑞利散射(空气分子,蓝光强)-> 蓝天; 米氏散射(大颗粒)-> 灰白天。

总效应:平均削弱掉约一半以上的太阳辐射。

影响因素:太阳高度角(纬度)、海拔高度、天气(云量)、大气成分(水汽、尘埃含量)。

应用方向:太阳辐射分布、气温变化、天气现象解释、区域太阳能评价。

理解并熟练掌握大气削弱作用的原理及其影响因素,是解答相关高考地理问题的关键。做题时,要结合具体情境(如地理位置、时间、天气状况、海拔等)分析哪种削弱方式占主导以及削弱的强弱程度。