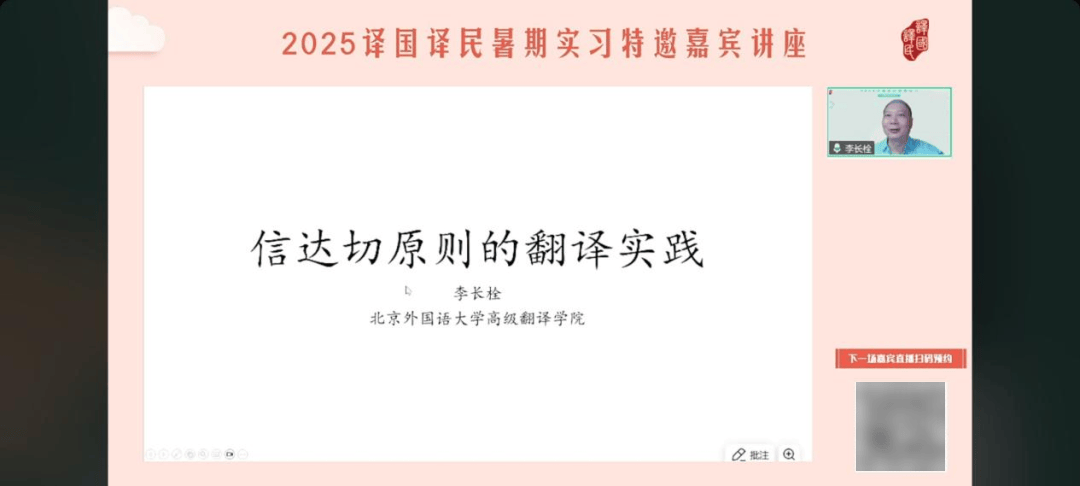

讲座回顾 | 李长栓:分享主题:“信达切”原则的翻译实战

在暑期实习系列讲座章中,我们荣幸地邀请到了北京外国语大学高级翻译学院副院长李长栓教授,他将以自身为例,讲解“信达切”原则的翻译实战。

讲座回顾

01

李长栓简介

北京外国语大学高级翻译学院副院长、教授,也是联合国兼职译员,口笔译实践专家。李长栓教授在《东方翻译》杂志开辟法律术语翻译专栏;著有《非文学翻译理论与实践》《非文学翻译》《理解与表达:汉英翻译案例讲评》《联合国文件翻译》《汉英翻译译注评》等。

02

直播讲座回顾

李长栓老师在翻译原则讲座中指出,翻译应遵循 “信达切” 的标准,实现这一标准需做到:理解原文是基础,表达要力求通顺,必要时结合翻译场景进行变通。“信达切” 三者关系紧密,忠实原文且译文通顺的翻译就是好用的,不过少数情况下需通过变通取舍才能达到好用的效果。其中,“信” 是对作者的责任,“达” 是对读者的责任,“切” 是对用户的责任。

以学生作业为例,有些学生在翻译时未核实人名,进而导致翻译错误,这体现了忠实作者意图、准确翻译的重要性,学校项目中亦是如此,准确传达原作信息是保障项目顺利推进的基础。在通顺方面,翻译时要有超越原作者的心思,让译文更易于读者理解,这凸显了通顺的重要性。而翻译用途也至关重要,只有明确用途并切合用途,才能译出最合适的译文。

“信达切” 标准能涵盖各家译论,国内如严复提倡的 “信达雅”、林语堂的 “忠实、通顺、美”、朱文振的 “信、达、当”、傅雷的 “神似”、钱钟书的 “化境” 等;国外如女性主义理论、改写理论、巴西 “食人主义” 翻译观、目的论和 Shift 理论等。

在李教授的讲课过程中,同学们积极互动回答问题,并表达了对老师讲课的认可。

03

互动提问环节

在讲座的尾声,同学们纷纷提出了自己的问题,面对同学们的提问,李长栓老师一一解答:

总结来说,翻译要在遵循“信达切”的原则上勤学苦练,在练习的过程中体悟三者的各自含义和内在联系。

最后同学们对老师的分享表达了诚挚的感谢!