民办本科招生难、“本升专”引热议……“学历密码”失灵了?|第2眼

今年暑期,高校招生的相关问题再次引起外界关注。“本升专”相关话题于社媒平台登上热搜,“民办本科院校招生难”也成为话题热点。两个话题相互对照,让不少家长心里打上一个问号:“难道学历已经不再重要了?”

“本升专”释放什么信号?

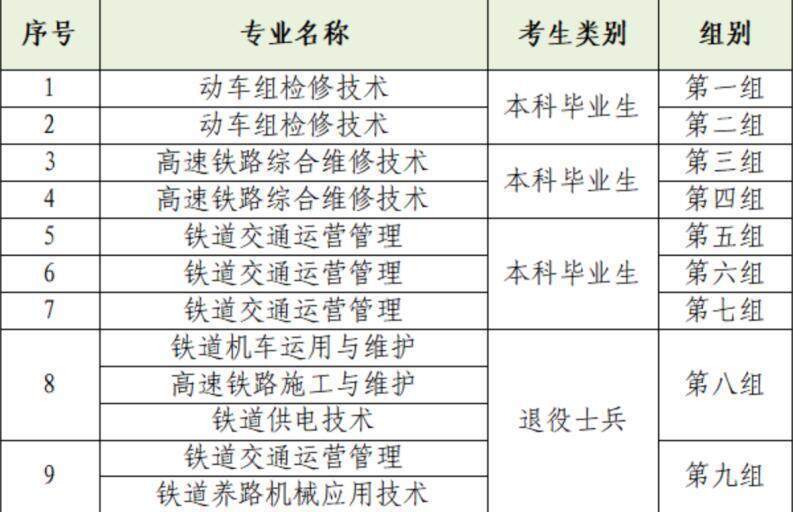

近日,郑州铁路职业技术学院在2025年单独考试招生章程中,明确多个专业招收本科毕业生,让“本升专”成为热议话题。

其实,职业院校招收本科生,不是第一次出现:广东岭南职业技术学院近两年招收“回炉”考取技能证书的本科及以上毕业生,累计超过150人;山东青岛市技师学院自2009年创办“大学生技师班”,至今已开办十几届,学生中不乏毕业于山东大学、北京科技大学等“985”“211”高校的本科生。

不仅是高职院校在单独招生中招收本科生,也有一些本科生“回炉”读专科学技能。甚至,随着近年来职业本科教育的稳步发展,部分高分考生弃名校而选择职业本科院校,也在持续扭转公众对职业教育的偏见。

这些现象,既反映了制造业升级转型背景下高层次技能人才培养的新趋势,也说明职业教育正在凭借自身的优势赢得社会的认可。

简单而言,“本升专”释放的信号,和就业问题强相关。

最近几年,本科生在求职过程中面临着高不成、低不就的尴尬境地。智联招聘2024年发布的《大学生就业力调研报告》显示,学历门槛要求高的岗位,本科生不如硕博吃香;对实操要求高的岗位,本科生又没有大专生技能对口。

于是,在越来越紧张的就业压力下,回炉职校读一个有技术含量的专业,越来越成为许多人眼里转换赛道、寻找就业机会的新路径。

本科生选择“回炉”学技术,一方面说明,掌握实打实的技能对于就业的重要性;另一方面也反映出,劳动力市场以及社会的学历偏见正在加速松动。

一些企业不再唯学历论、唯文凭,而是更看重求职者是否拥有能揽“瓷器活”的“金刚钻”,技能人才的成长通道被不断拓宽。求学者捕捉到了这一信号,看到了技能成才的前景,在成才道路的选择上更加理性、务实。

民办本科招生难,究竟是什么原因?

今年,在广东20多所民办本科院校中,有14所高校需要补录。经过三次征集志愿后,仍有多所高校“未招满”。如湛江科技学院经第三次征集志愿后,仍“缺口”2900余人。

除了广东,针对2025年普通高校招生,广西、黑龙江启动了本科第四次征集志愿。其中,广西更是在最后征集志愿时提出“不受文化录取最低控制线限制”。云南则启动了第六轮征集志愿。在最后征集志愿时,这些高校的录取分数线普遍比最初降低了30分或40分,所涉及的学校多数为民办本科院校。

随着人口结构变化和高等教育供给趋于饱和,民办高校“洗牌”已在加速。除了外部环境影响之外,其背后更有复杂的内因。

其中之一是日渐高昂的学费。和公立大学相比,民办高校收费较高,一年学费平均2万元,远远高于公立学校5000元左右的标准。这对一些普通家庭来说,显然是一笔不小的开支。

更重要的是,以往某些民办本科院校实质上就是做的“文凭批发工厂”的营生,其并未真正帮助学生成长、没有让学生有可以安身立命的一技之长。随着“本科文凭”越来越没法直接成为职场敲门砖,一纸文凭背后的“能力软肋”,加速暴露。

面对这样的情况,很多网友表示“见怪不怪”。“本升专”背后的动因是“就业”与“实用”,而民办本科学费高、毕业后就业难,都戳中了学生与家长的痛点。读完民办本科之后若不能拥有一技之长、快速就业,那么高昂的学费在家长心里等同于“打了水漂”。

如果把就读民办本科院校视作一笔投资,那么如今一个很大的问题在于,很多考生和家长,看不到这笔投资的长远价值。

“学历密码”还能“解开”多少问题?

教育市场正在从“唯学历”转向“看价值”,对于一些本科院校而言,只有提供真正有竞争力的教育产品,才能在激烈的市场竞争中生存下来。“学历密码”已经不能弥补教育短板。

对于职业院校而言,只有牢牢抓住教育质量这个关键,朝着专业化和市场化的方向努力,才能擦亮特色招牌。如果走出校门的学子,既能实现自我价值,也能满足发展需求,职业教育的吸引力必将进一步提升。

而对于学生和家长而言,学历并非不重要,只不过拥有学历已经不能一劳永逸。如果“高学历”代表着“高回报”,“学历密码”依旧是择校时的“硬通货”。部分民办本科“不吃香”,归根结底是由于文凭的“有名无实”。如果与就业相关的技能素质培养水平均等,学历无疑是“锦上添花”;但如果多年苦读却换来就业无门的结果,学历不过是“绣花枕头”。

也就是说,“学历密码”需要由真材实料构成,才能发挥“密码”功效,解开重中之重的就业谜题。

从今年就业市场呈现出的新变化新特征来看,热门领域和新兴产业对人才的需求特别旺盛,传统行业转型对劳动者的知识储备和能力素质要求更高。面对就业市场的机遇和挑战,大学毕业生必须在就业选择中主动“突围”,才有可能抢占职业发展的“制高点”。

个体积极回应就业市场的同时,教育更需要主动适应社会经济发展,回归本质——培养人解决问题的能力,而不是制造学历泡沫。“本升专”绝非个体选择的注脚,它是一记刺耳的警钟,长鸣于高等教育的殿堂之上。教育绝非象牙塔内的孤芳自赏,而应是与时代脉搏、社会需求同频共振的交响。

本科院校亟须摒弃陈腐观念,打破理论围墙,大幅提高实践教学比重,将实操技能融入课程核心。深化产教融合,与企业建立实质性合作,共建实验室、开发实训课程、提供高质量实习岗位。重塑评价体系,改变唯分数、唯论文、唯考研率的导向,重视学生综合能力和实践成果。

与其说是“学历密码”失效了,不如说“学历密码”已经不再是“人才密码”的唯一解,一纸文凭背后应有真才实学支撑,高校的优质名声应该同时代表优质办学。

“学历代表一切”的观念,或许已经跟不上对人才前景充满期待的时代。

(资料来源:澎湃新闻、新周刊、大象新闻、封面新闻、广州日报、人民日报、光明网、大河网等)

话题主持|记者 欧阳婧