补贴停了,捷克留学生连夜跑路?背后是钱的事,也是国的事!

9月起,捷克留学生在中国没补贴了,“学伴”制度也一起取消。北京、上海、广州、杭州几乎同步执行。

消息一出,宿舍楼里立马热闹起来。有人行李刚扔进宿舍,第二天就退房走人;也有人在社交平台自嘲:“原来不是留学,是自费观光,这下真不香了。”

画面着实有点荒诞,但又挺真实。问题来了,这事真只是为了“省钱”吗?

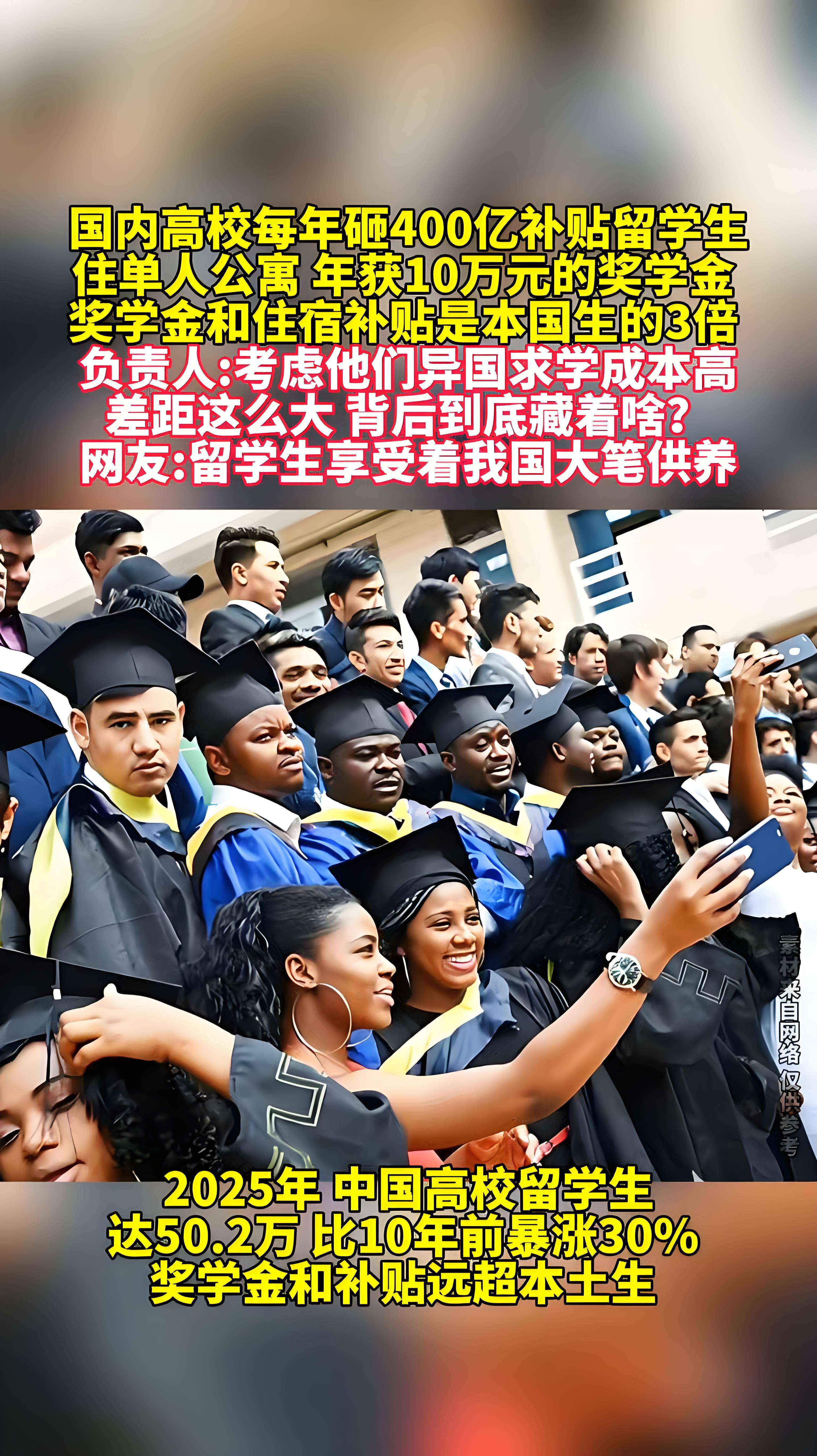

这些年,外国留学生在中国过得确实滋润:几千块补贴、留学生宿舍,考试一路开绿灯,有的学校还有专门电梯,还有“学伴”随叫随到,带看病、帮跑腿,甚至有人半开玩笑说“论文也能代写”。

而本土学生呢?六人间挤到打呼噜声都分不清谁的,奖学金拼得头破血流,假期还得打工养活自己。

这落差,搁谁心里都别扭。

更离谱的是,有些人根本不是来上学的。有老师抱怨:“一学期能见三次就不错,注册一次,考试一次,退学一次。” 还有人晒行程:周一到校打卡,周二飞大理,周末去西安高铁游。这哪是留学?这是“特价旅游团”。

于是,2024年开始,政策收紧:哈工大一年砍掉三千万补贴,全投给科研和本土学生;上海改成“奖学金+实习补贴”,你得凭本事拿。原本大家以为会循序渐进,没想到捷克被“一刀切”,动作这么快。

原因?巧得很。

7月25日,捷克总统帕维尔在东京接受采访时,非得蹦出一句话:“台湾若有事,欧洲安全也受影响。” 还把台湾捧成“重要投资者”,劝所谓“民主阵营”一起应对“威胁”。

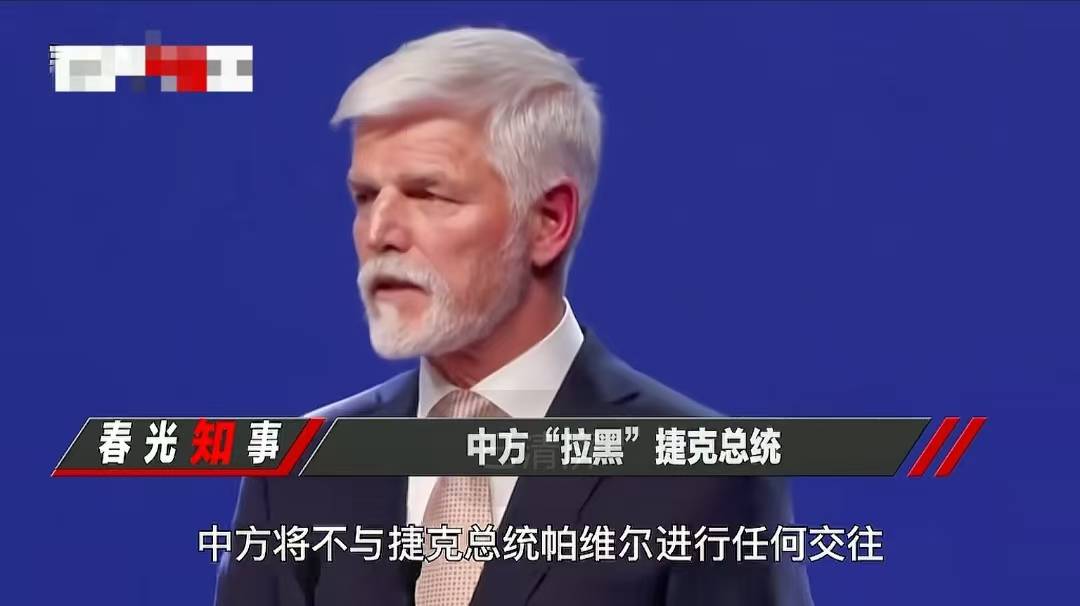

这话,等于是当众踩中国的红线,于是8月12日,中国外交部把这位“多事”的捷克总统帕维尔拉进了黑名单,今后,中国不再与此人进行任何形式的交流。

一个中欧国家,隔着上万公里的海,却凑热闹在亚太插嘴,前脚说尊重一个中国,后脚又跟着美国、日本煽风。一个小国想在两个大国之间玩“选边站”,立陶宛的后果他是装没看见?

中国的其他回应,也没轰轰烈烈,却精准:不是经济制裁,不是两国断交,该有的经贸合作还在继续(只是肯定会受影响),2025年两国还敲定绿色制造和数字经济的合作清单,但却在人文教育上“降温”,补贴撤掉,学伴取消,留学生不再是“特殊群体”,而是和别人一样,凭实力说话。

这就像一句无声的提醒:想占便宜的,可以走了;真心想交流的,留下来。

当然,受影响的直接是学生。可问题是,不能总干一边端着中国的碗,一边砸中国的锅的事。当一个国家高层不断挑衅中国的底线,它的国民就能完全置身事外吗?对比厄瓜多尔的40多名学生,刚拿到中国政府奖学金,这种对比让捷克留学生心里不是滋味。

北京语言大学一位捷克学生说得挺实在:“我不靠补贴,我是想研究中国经济,没补贴后竞争激烈了,但课堂氛围反而更认真了,这才是我想要的。”

所以,你会发现,真正有心学习的人不怕门槛提高;急着收拾行李的,往往就是冲着“福利”来的。

中国把“免费午餐”撤了,把“特殊照顾”关了。

这是冷落吗?也许是;但更像是一次“回归常态”。

真正强大的国家,不会靠撒钱买人心,它要的,是对等的尊重。

最后留一句话:

你若真心而来,我必不吝相待;

你若暗中捅刀,那也别怪我翻脸无情。