教师节特辑丨从“受光者”到“传光者”

今天是第41个教师节,

主题是“以教育家精神铸魂强师,

谱写教育强国建设华章”。

在这个特殊的日子里,

让我们走进广州艺术博物院正在展出的

“永恒之光——杨之光诞辰95周年纪念展”,

回溯杨之光的求学、教学生涯,

回望他如何以一生诠释

“学高为师,身正为范”,

致敬这位伟大的人民教育家,

也祝福所有奋斗在教学一线的辛勤园丁。

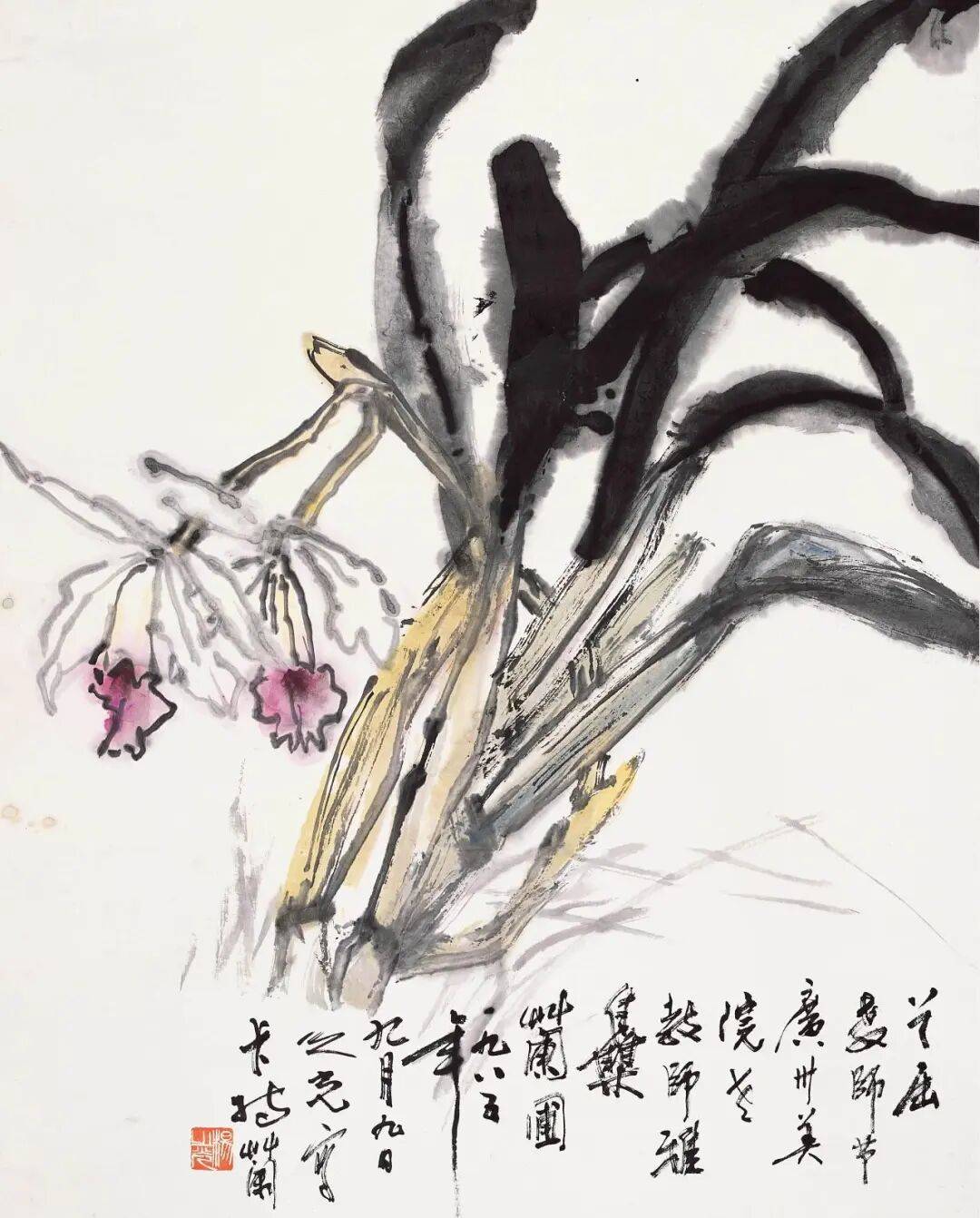

1985年1月,全国人民代表大会常务委员会通过了国务院总理设立教师节的议案,确定每年9月10日为教师节。同年9月10日即成为新中国的第一个教师节。首届教师节时,杨之光与广州美术学院老教师在兰圃雅集,画下《卡特兰》,见画如面聆謦欬,仿若清风徐来,携馥郁兰香。

卡特兰 杨之光

1985年作 纸本设色 86.5×69.5cm

杨之光捐赠

广州艺术博物院藏

杨之光的求学之路辗转上海、广州、北京,不拘泥于某一地域某一派别,得遇多位名师,并且善于吸收古今中外各种艺术营养,因此借用韩愈《师说》中的“转益多师是汝师”来概括杨之光的求学问道生涯。

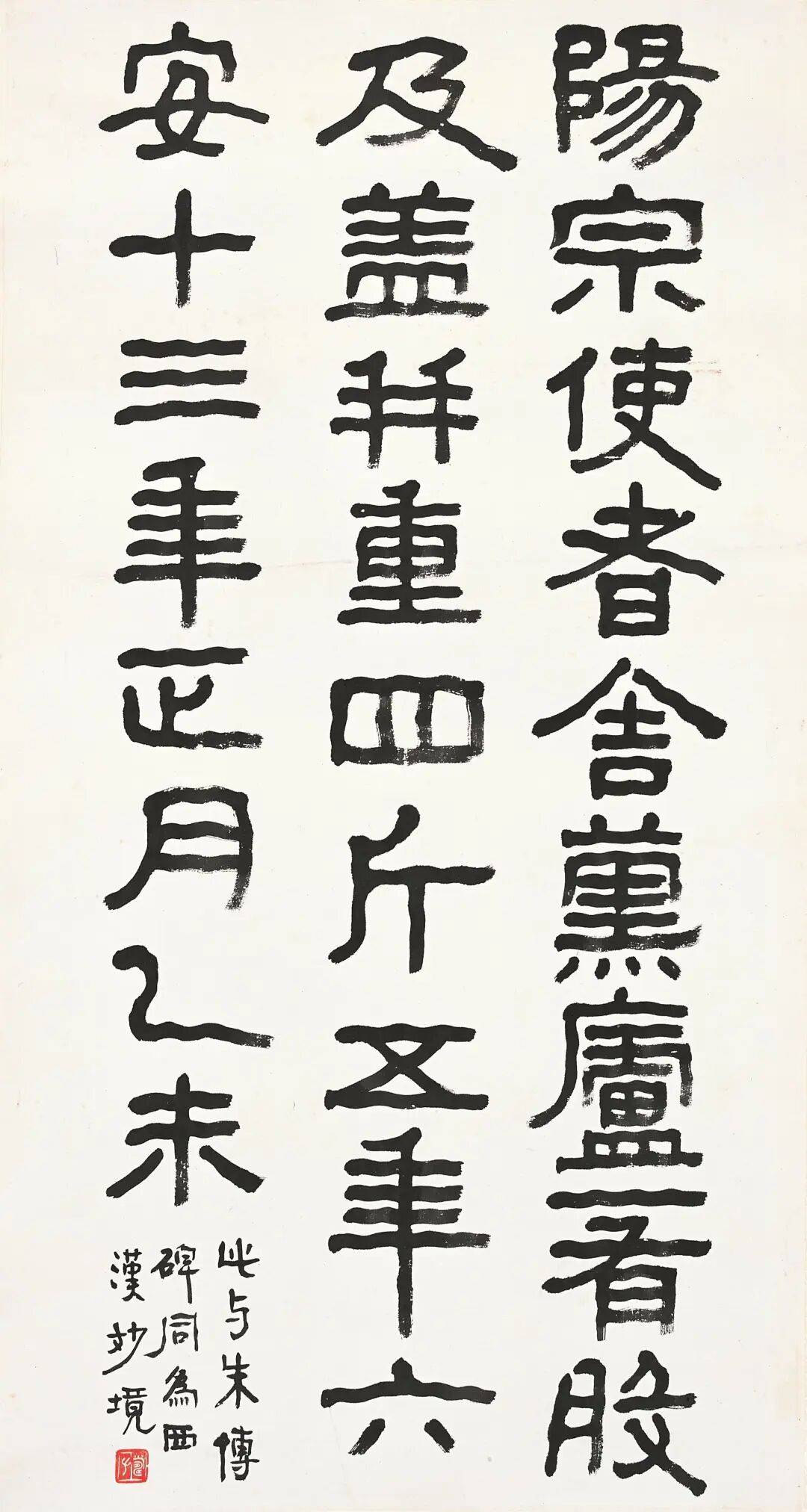

杨之光生长于上海,中学时曾就读于当时享有盛名的世界中学,启蒙老师是当时的青年画家、篆刻家曹铭,在曹铭的指导下,他临摹了石涛、八大山人、吴昌硕、齐白石等人的作品。后经曹铭引荐,拜入清道人李瑞清之侄李健的门下,随其研习书法长达六年,每天放学回家后苦临《散氏盘》《毛公鼎》《石门铭》《石门颂》《张迁碑》《十七帖》《圣教序》等名碑名帖。可以说,杨之光的书法功底即是在这一时期打下的基础。在此次展览中,我们可以看到他16岁的书法临《阳泉使者舍熏炉铭》。

杨之光青年时代与书法老师李健(1946年)。

家属提供

临《阳泉使者舍熏炉铭》 杨之光

1946年作 纸本设色 71.5×38cm

杨之光捐赠

广州艺术博物院藏

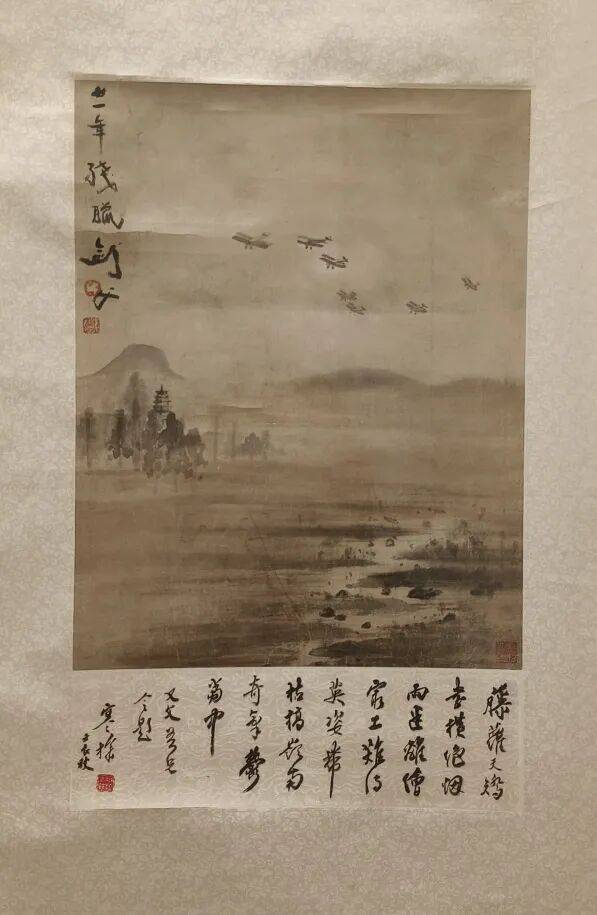

18岁的时候,杨之光从上海回到广东,考入广州市立专科学校西画科,并经李健介绍,投师高剑父南中美术院学习中国画。期间不仅学习了素描、水彩、透视法、明暗法、解剖学,还临摹了日本的《景年花鸟画谱》和《梅岭画谱》等。有一次,他参观“高剑父师生作品展览”,发现高剑父的一幅山水画中居然有一架在山谷中飞翔的飞机。杨之光当场惊叫起来。事后,又不止在一个场合说:“对于写生,现在讲起来可能没有一点了不起,可是,当时对我来说是一件石破天惊的事。高剑父先生那架飞机对于我的震动,竟然影响了我整整一生,我从此有了闯禁区的胆量,这就是我在日后的艺术实践中敢于去表现一般国画家不大去碰的题材的原因。”

《高剑父像》 杨之光

1994年作 纸本设色 93×68.5cm

广州艺术博物院藏

《雨中飞行》高剑父

1932年作 纸本设色 46×35.5cm

香港中文大学文物馆藏

陈志云拍摄

1950年,杨之光在苏州美术专科学校上海分校学习了半年,因为各科成绩突出,提前毕业,并且校长颜文樑为他写了推荐信让他赴京报考由徐悲鸿主持的国立艺专(即后来的中央美术学院)研究生班。杨之光带着推荐信和刚出版的《杨之光画集》北上拜访徐悲鸿,徐悲鸿看了他的画后说:“我劝你不要考研究生班,而是投考中央美术学院一年级,从头学起,从零开始,打好基础,先学好造型的基本功,怎么样?”杨之光曾坦言,他一开始并不明白为什么要从零开始,但他接受了徐悲鸿的建议,于是放弃了报考研究生而考了本科,在同年9月进入中央美术学院绘画系,成为中央美术学院第一届学生,从画三角形、圆球和石膏素描开始学习绘画。当时,央美老师是徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予、李可染、吴作人、萧淑芳等人,是当年国内大师级画家组成的最佳教育阵容。杨之光在此接受了严格的西方美术造型基础训练,为以后的艺术创作打下了扎实的造型基础。杨之光一直铭记师恩,2005年,适逢纪念徐悲鸿诞辰110周年,杨之光创作了大幅画作《恩师徐悲鸿》缅怀恩师,这也是他长达半个多世纪肖像画创作系列的收山之作。

《恩师徐悲鸿》 杨之光

2005年作 纸本设色 180.2×97.2cm

杨之光艺术教育基金会提供

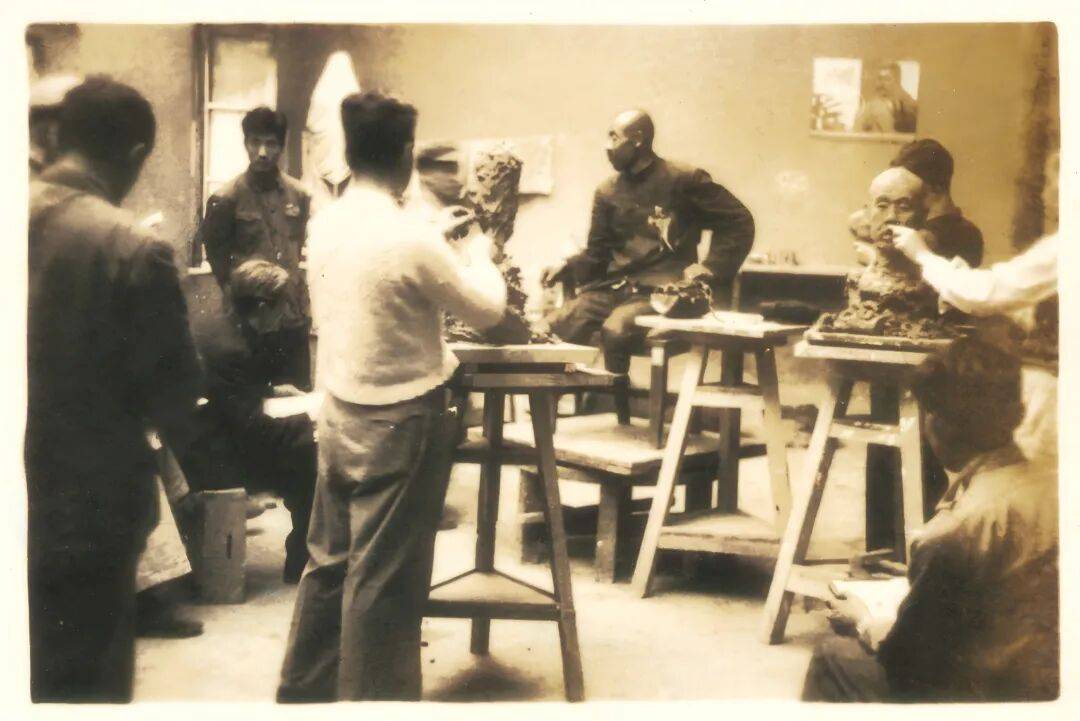

徐悲鸿到课堂指导(1950年)。

家属提供

杨之光后来自己总结说:“没有这个过程,我真是没有今天,很感激徐悲鸿老师对我的严格要求。早年学艺,受三位恩师影响最大,李健老师强调书法和金石,强调功夫;高剑父老师强调对景造物、真情实感;徐悲鸿老师强调写实造型、以素描为造型基础。概括地说他们都是要求我打基础、扎实的基础,这太重要了。”

杨之光是在近现代多位艺术巨擘的精心指导下成长的。一封封推荐信,将杨之光推向更加广阔的艺术世界,在这些老师的影响下,杨之光打下了坚实的绘画基础,并开拓了眼界,进一步发展出自身的绘画语言,思考中国画如何创新的命题。师恩如光,照亮了他一生的艺术追求,也奠定了他日后育人理念的基石——艺术教育,不仅是技艺的传授,更是人格的塑造与精神的传承。这些老师的言传身教,亦如烛火般,摇曳在杨之光心中,影影绰绰,成为他教育思想的光源。

1953年从中央美术学院毕业后,杨之光立即投入了育人的事业,参与筹建中南美术专科学校(广州美术学院前身),从此“老师”成为他最为珍视的身份。他一生中不仅深耕学院教育,还注重社会美育,几十年如一日,春风化雨润心田,滋养了一代代“新苗”。

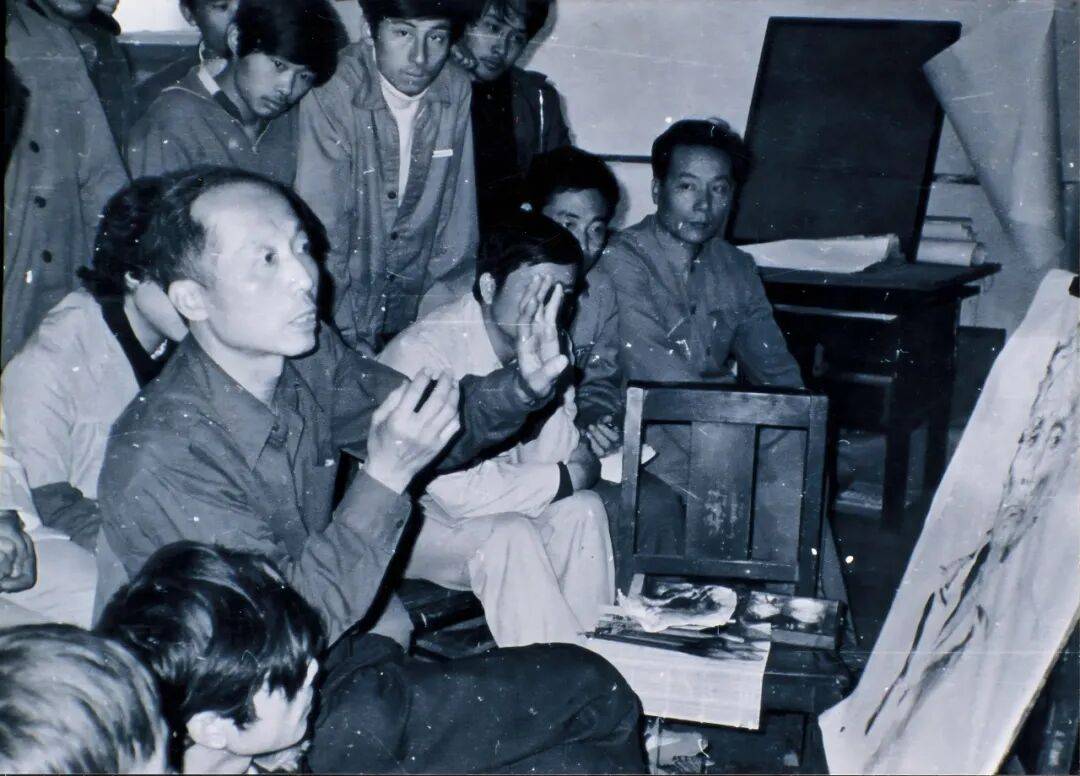

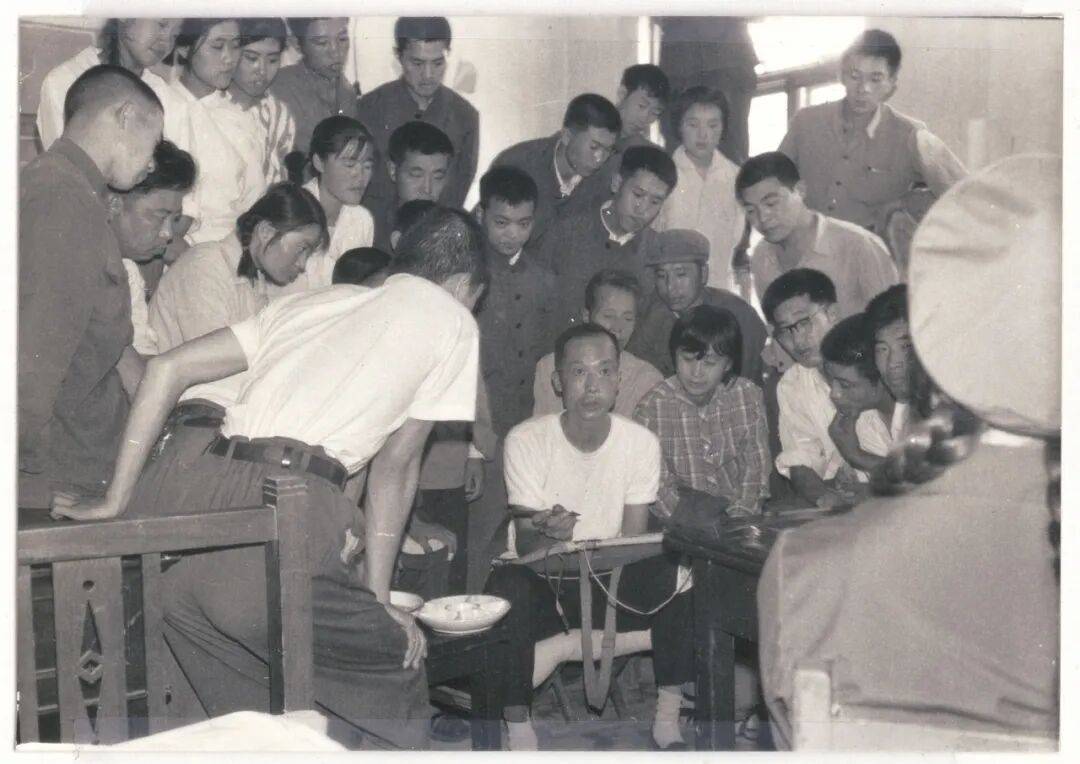

执教广州美术学院数十载,他以开放包容的胸襟,融合中西绘画之长,开创了独具特色的中国画教学体系。他带领学生深入工厂、农村、军营,用画笔记录时代脉搏,描绘人民形象。他因材施教,鼓励创新,培养出大批在中国画坛熠熠生辉的艺术家。他的课堂,没有刻板的说教,只有耐心的示范与真诚的交流。在学生眼中,杨之光不仅是严师,更是慈父。他用温暖的目光注视着每一个年轻艺术生命的成长,用无私的奉献点燃他们心中的艺术之火。正如展览中展出的那些教学手稿、课堂示范与师生合影,无声诉说着一段段动人的师生情谊。艺术生命有限,教育生命无限,杨之光晚年退而不休,与女儿杨红共同创办“杨之光美术”,将艺术教育延伸至青少年,他亲自为孩子们当模特,被孩子们亲切称为“杨爷爷”。

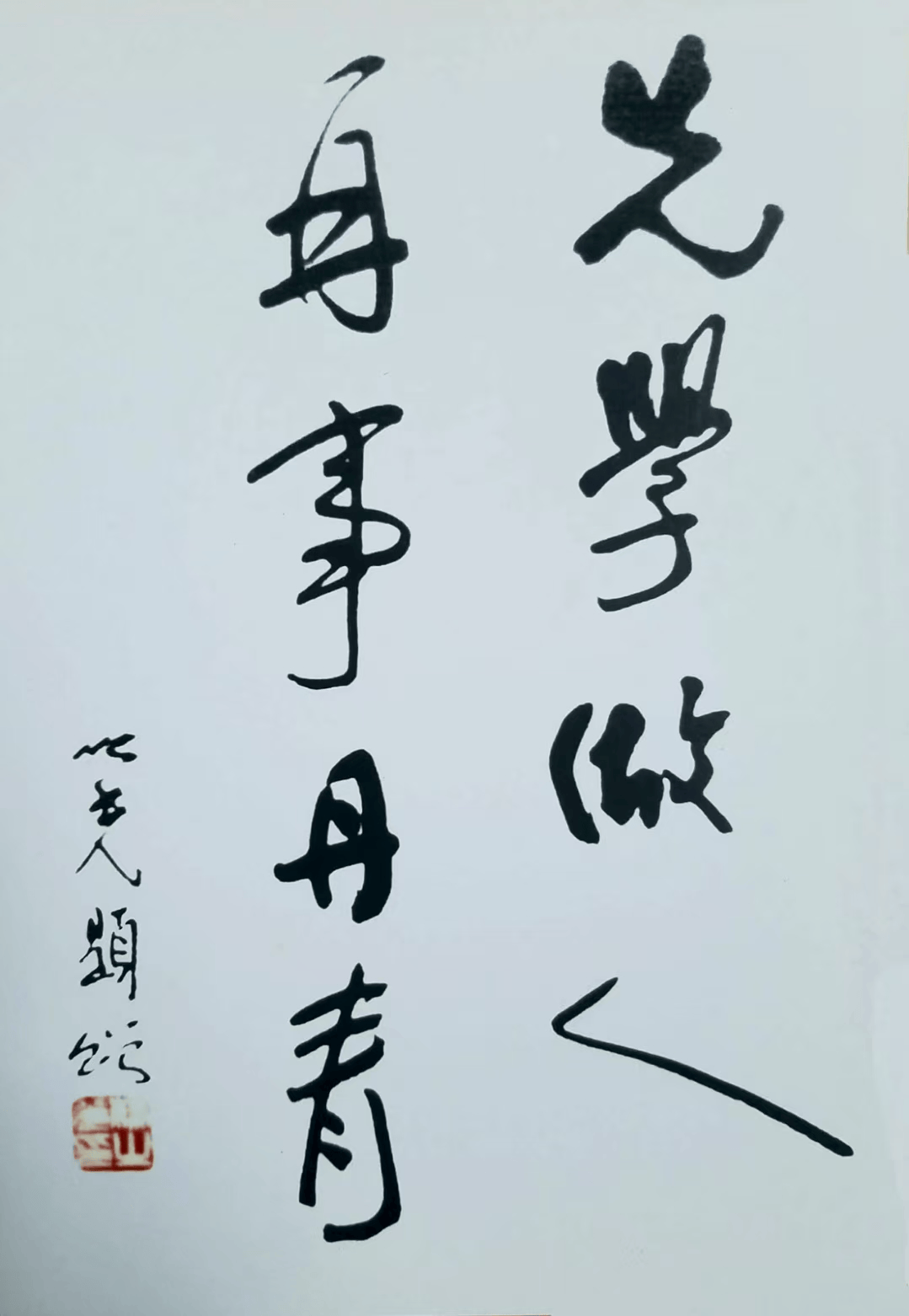

广州美术学院校训。

杨之光课堂教学(1983年)。

家属提供

杨之光给学生作示范。

家属提供

2003年,“杨之光教授从教50周年纪念”活动上,杨之光老师与林镛老师,陈振国老师。

广州美术学院中国画学院提供

2005年,杨之光给美术中心小学员们当模特。

家属提供

2012年,杨之光在广州艺术博物院与杨之光美术师生合影。

家属提供

他立规矩——提出“基础要严,创作要宽”,主导创立中国画“四写”(摹写、写生、速写、默写)教育体系,至今仍被沿用,影响中国画坛。题字“先学做人,再事丹青”如今是广美校训。

他破围墙——邀请朱屺瞻、黄胄、黄永玉、司徒奇、陆俨少、李苦禅、陈大羽、谢稚柳等名家南下讲学;鼓励学生“拜师不入派”,走出个人之路,学生的创作面貌多元丰富。

他育新人——林墉、陈永锵、陈振国、方楚雄、方土、梁如洁……这些如今响彻画坛的名字,都曾在他课堂里“被点燃”。他还关心青年教师,筹建“德艺楼”作为青年教师工作室。

他兴全民——七八十岁仍为美育奔走,与女儿杨红共创“杨之光美术中心”,把少儿美育做成“终身事业”,激发和保护孩子们的“创意翅膀”,影响全国数万学员。

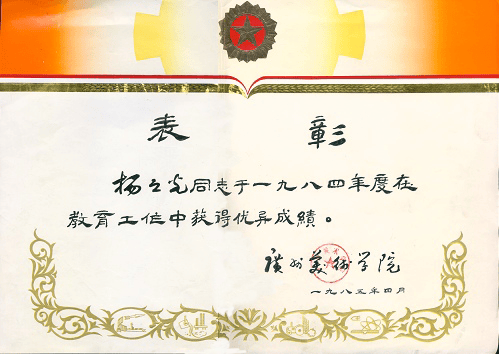

杨之光获得教学表彰奖状。

广州艺术博物院藏

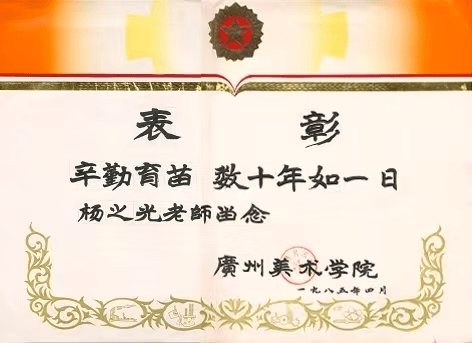

杨之光获得教学表彰奖状。

广州艺术博物院藏

杨之光曾说道:“如果有人问我,我这一生最大的安慰是什么?我可以自豪地回答:最大的安慰是我和我的同事们一起造就了数以千计的美术家、美术教育家。我特别珍惜美术教育家的称号,因为这意味着我耗尽大半辈子的心血,投入了一项培养中国美术新生队伍的伟大工程......这漫长风雨的五十年,充满了甜、酸、苦、辣。但总的来说,我从我的教师职业中获得了欣慰,看到学生的成长,看到他们的成就,我有一种自豪感,这种自豪感远远超过了我作品获奖时的自豪与光荣的感受。”此间的动情发言,显露的是杨之光对教师职业的强烈归属感。美术教育与艺术创作,共同构成了杨之光艺术人生的一体两面。

杨之光春风化雨,滋养后学,学生们都感恩在心。学生林墉曾说过:“我所以有今天,是你提倡‘四写’教学的结果。”学生陈侗动情地说道:“杨老师不提倡别人学他。或者说,他更希望看到他的学生走出一条跟他完全不同的艺术道路……对待晚辈,尤其是我们这些儿女般大的学生,杨老师就像一个父亲。”梁如洁说:“杨老师的教学很宽容,无论学生有怎样的艺术倾向,他总是给你鼓励、给你扶持……让我们的人生道路找到方向。”学生陈振国回忆道:“杨老师很爱才,对好的艺术苗子有一种特别的偏爱。他认为好的、可以在艺术上有发展的人,会特别喜欢,并到处去讲这个人的好话,甚至讲过头话,几乎使人觉得这人天下第一。”不仅如此,杨之光对学生的关心,体现在生活中的方方面面。一年冬天,研究生准备出发敦煌学习传统,临行前两天,陈振国染病住院,杨之光便和鸥洋轮流到医院照顾。回想起杨之光老师的谆谆教诲,陈振国认为有几句话受用至今:其一,“大错误不犯,小错误不断”,指在艺术创作中要整体把握;其二,“三岔口艺术”,强调没有传统底蕴是无法学好、画好中国画的;其三,“基础要严,创作要宽”,呈现出杨之光对当时教学的一种新思考。杨之光对学生不仅有对艺术创作的指导,也有对为人处世的忠告。

“师者,所以传道授业解惑也。”从受光、发光到传光,杨之光用一生注解了这句古训。他的一生,是“学”与“教”的完美统一,是“光”与“热”的永恒传递。