别被初中成绩骗了,高中才是真刀真枪

好多家长肯定都犯过嘀咕:

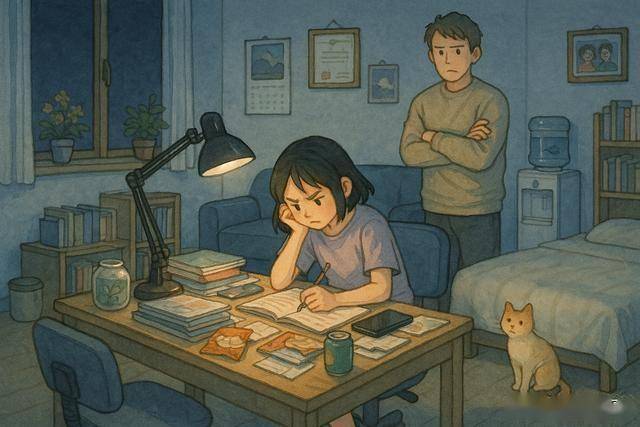

孩子初中时成绩多好啊,老师眼里的好苗子,怎么一上高中就不行了?

数理化的题,看两分钟就卡那儿动不了,写作文也突然变得还不如朋友圈文案有水平。

聪明劲儿呢?智商跑哪儿去了?难道是被青春期偷走了?

其实啊,真相比青春期那点事儿复杂,比荷尔蒙还冷酷。

高中掉队的那些“聪明孩子”,往往是被好几件事凑一块儿给拽下来的。

先说第一点,智商红利提前透支了。

初中那阵子,聪明真是硬通货。

孩子只要脑子稍微活泛点,刷题快一点,上课走神了还能答上老师的问题,立马就能在班里显出“学霸范儿”。

但这红利有个要命的问题:提前透支。

就跟刷信用卡似的,使劲刷,账单总有寄来的那天。中考前补了那么多课,做了那么多题,硬生生把“思维能力”变成了“套模板的能力”。题目不是自己推出来的,全靠记下来的套路去套。

短期看分数确实好看,可高中难度一上来,那些套路瞬间就不管用了。

尤其是数学几何题,推理卡得死死的,根本不是“背个结论”就能解决的。函数和数列,动不动就得自己“走迷宫”,结果一群孩子直接在里面绕晕了。

聪明孩子初中时靠直觉瞎蒙都能出答案,到了高中,逻辑链条一拉长,直觉那点用就到期了。

所以你看到的掉队,说到底就是初中为了分数把思维储备透支光了,进了高中直接“断供”。

再看另一种掉队的情况。

有些孩子确实没被培训班洗脑,初中全靠脑子学。逻辑在线,悟性也好,看着好像挺无敌。

结果一进高中就傻眼了:原来聪明人不止我一个。

重点高中简直就是现实版“华山论剑”。每个班里都有一堆“又聪明又努力”的对手,卷子一发下来,才发现自己原来只是“聪明加正常作息”。

说难听点,初中靠点小聪明混得风生水起,到了高中可能连中等都算不上。

你会发现,有些原来不如你的同学,高中突然就超过你了。

原因很简单:他们能下笨功夫,能在书桌前坐得住,能啃完厚厚的一本题集。他们没依赖那点“聪明滤镜”,反而更适应高中这种大运动量、高强度的学习节奏。

聪明本身没错,但光靠聪明,就像拿着把短刀去打持久战。

三分钟热血能赢一局,真到十二回合下来,肯定得趴下。

不过话说回来,很多家长最怕孩子掉队,觉得掉下去就完了,其实没那么严重。高中掉队,就像长跑时突然呼吸跟不上,慢下来两圈调整调整。

只要能及时把状态调过来,把“聪明”和“勤奋”绑在一起用,差距还是能追回来的。

问题在于,孩子能不能接受“光靠聪明不够了”这个现实。

心里的落差往往比成绩的落差更要命。以前习惯了轻轻松松就能领先,突然要加倍努力,心里容易崩:

我不是挺聪明的吗?怎么还要这么费劲?

所以关键是让孩子明白,高中学习的规则跟初中完全不一样。

这里不讲究天赋能不能快速取胜,讲究的是长线耐力。得培养新的学习习惯:能坐得住、能耐住烦、能接受推理过程中反复失败。

说白了,就是要从“解题的演员”变成“思维的工匠”。

那到底该怎么办?

与其焦虑孩子掉队,不如把掉队当成一个信号:智商红利用完了,现在该换上耐力和方法了。

家长别老盯着分数涨了跌了,更该看孩子的学习方式——是还在死记硬背,还是慢慢学会独立思考了;是靠直觉碰运气,还是敢花时间拆题里的逻辑了。

对孩子来说,补救也不是靠一天刷十个小时的题,而是慢慢改习惯。

先学会“慢”,别急着看答案,先自己推,哪怕推错了也没关系。再学会“深”,别贪多做几道题,把一道题掰开揉碎了,弄清楚思路比啥都强。

最后是“恒”,就算学不动了,也得养成每天稳定学一会儿的惯性。

这么做不一定能马上逆袭,但至少能保证不会一路滑下去。毕竟,聪明只是起跑线,能跑到最后的,都是懂得调整呼吸的人。

说到底,高中掉队的“聪明孩子”,不是突然变笨了,是到了必须升级打法的阶段。

初中那点小聪明就像开局送的金币,用完了就得自己打怪升级。掉队未必是啥丢人的事,反而是个提醒:

真正的学习,不靠直觉那点灵光一闪,靠的是耐得住寂寞的笨功夫。

要是能正视这一点,掉队就不算灾难,算是成长的一堂必修课。

成绩掉一阵没关系,心态可别先掉队了。