我们争相送孩子上的德国职校,却在被当地人抛弃?

邮箱:tbeducation@daznet.cn

文 | 张楠 编版丨Tiana

当“内卷”“学历贬值”成为国内家长心头挥之不去的焦虑时,一条看似完美的“退路”开始在社交媒体上流行:送孩子去德国,接受世界顶级的“双元制”职业教育——课堂学理论,企业做实践;免学费、有工资、毕业即就业。

这个被描绘成“蓝领天堂”的模式,正被无数对国内升学路径感到疲惫的家庭视为曙光。然而,这条“弯道超车”之路,在它的起源地德国,却正遭遇前所未有的危机。

今年培训季开始时,德国仍有超过18.2万个学徒岗位空缺,同时,却有14万名年轻人根本找不到培训机会。

工人代表和雇主接连示警:双元制体系,正在崩塌。

享誉全球的德国“双元制”,在咱们看来是就业无忧的金饭碗。可是在德国本土,年轻人和企业却都在逃离这套模式。 到底发生了什么?中国家长还能不能送孩子去德国学习技艺了?

最好的职业教育

开始陷入危机

在理解这场危机之前,先回溯历史,看看这套体系到底是在什么样的经济变迁中,为德国年轻人打造出一个全球羡慕的就业环境。

德国学徒制(Ausbildung),源头要追到几个世纪前。

当时,各行各业都有强大的行会,孩子们很小就被父母送去拜师学艺。师傅不仅传授手艺,还要培养学徒的品格,要忠诚、公正、礼貌、有同情心等等。这就有点儿像张三丰带武当六侠,讲究一个「德艺双修」。

工业革命时期,工厂急需大批熟练工人,学徒培训走向标准化。二战结束后,这套体系源源不断地培养技术人才,助推了德国的「经济奇迹」,也让「德国制造」背后的人才模式成为世界标杆。1969年,德国通过《职业教育法》,明确了国家、工会、协会和工商会的职责分工,双元制教育体系正式确立。

今天,德国的教育体系大致是这样运作的:

孩子在 10 岁左右就面临第一次分流,决定是走学术路线还是职业培训,然后进入不同的中学。(德国的中学种类有点多,外滩君以前介绍过,这里就不展开了。)

决定走职业教育路线的,16岁进入双元制教育,一边在职业学校学习理论,一边在企业带薪实习。根据专业不同,学制通常为2至4年。

随着商业社会的发展,职业培训覆盖的领域也从传统手工艺扩展到各行各业:工程、IT、医疗、市场营销、酒店、销售等等,如今已有400多种职业方向可供选择。

在德国,大多数职位都必须经过标准化培训和认证。无论是电工还是幼儿园教师,职业培训是进入劳动力市场的必要条件。

这种目标清晰、规划明确的路径,既破解了技术人才缺口和青年就业困境,又为德国经济注入了持续的生命力。

然而,这套体系的根基正在动摇。一个最显著的悖论是:一边是大量的岗位空缺,另一边却是年轻人找不到机会。

今年培训季开始时,德国仍有超过18.2万个学徒岗位空缺,同时,却有14万名年轻人根本找不到培训机会。这并非简单的信息错配,而是体系性的失灵。

截图自NTV

企业方面也在抱怨和退缩。德国工商会的调查显示,2024年,近一半提供职业培训的公司招不满人,超过三分之一甚至收不到一份申请。其结果就是,愿意提供培训的公司和岗位在减少,而申请培训的年轻人也在减少,形成一个恶性循环。

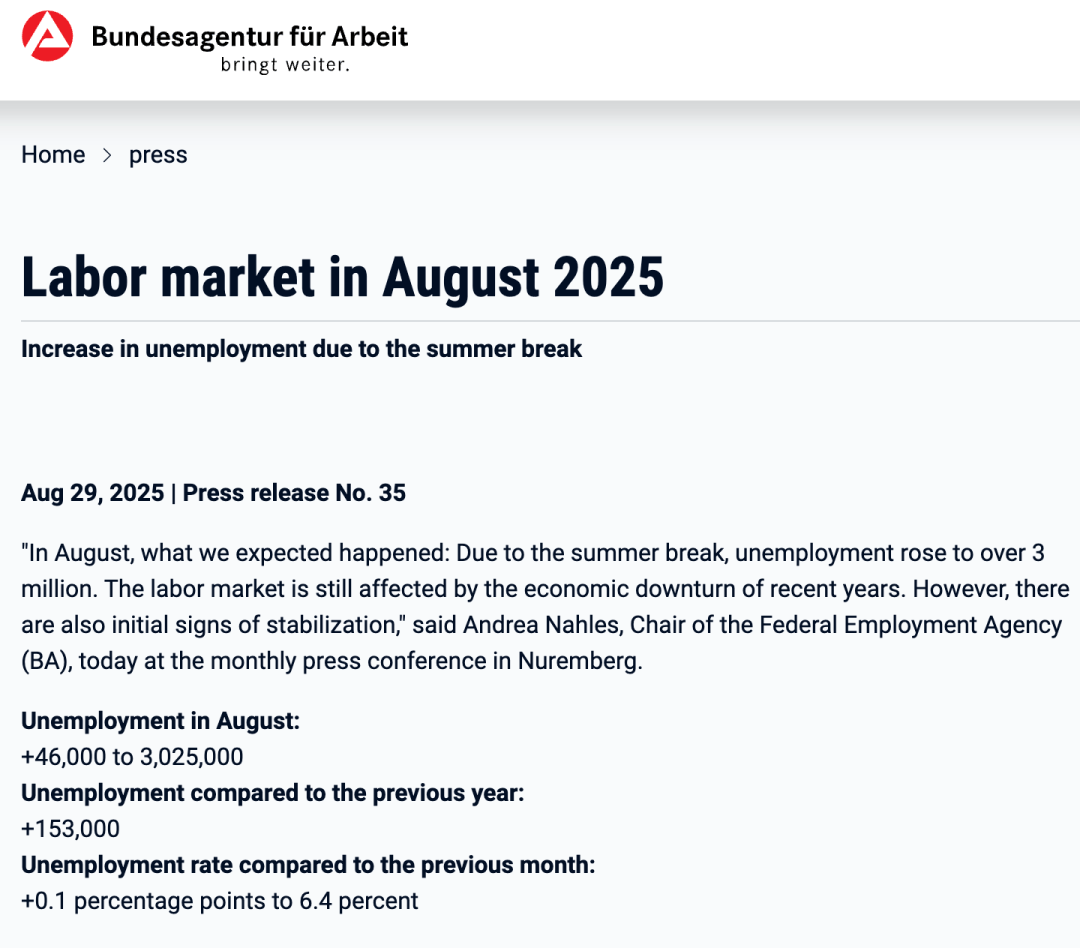

这一切的发生,正值德国就业市场遭遇寒流。最新数据显示,8月德国失业人数突破300万,达十年新高,失业率升至6.4%。宏观经济的下行,为双元制的危机提供了一个更令人不安的背景板。

失望的年轻人和企业都在感慨:双元制培训体系,危机已至。

那么,对于远在千里之外、却对此愈发感兴趣的中国家庭来说,这意味着什么?我们送孩子去的,是一个正在下沉的“金饭碗”吗?

外面的世界变了

双元制的困境,并非偶然。这套为德国战后经济奇迹立下汗马功劳的体系,正遭受多个外部因素的猛烈冲击。

首要原因是经济环境的恶化。

安永报告显示,2024年,德国工业共减少超过11万个岗位,近一半来自其支柱产业汽车业。能源人力成本攀升、中国新能源汽车加速抢占市场份额、美国提高关税……多重压力下,德国汽车产业的处境并不乐观。博世、奥迪和大众等头部企业大规模裁员。

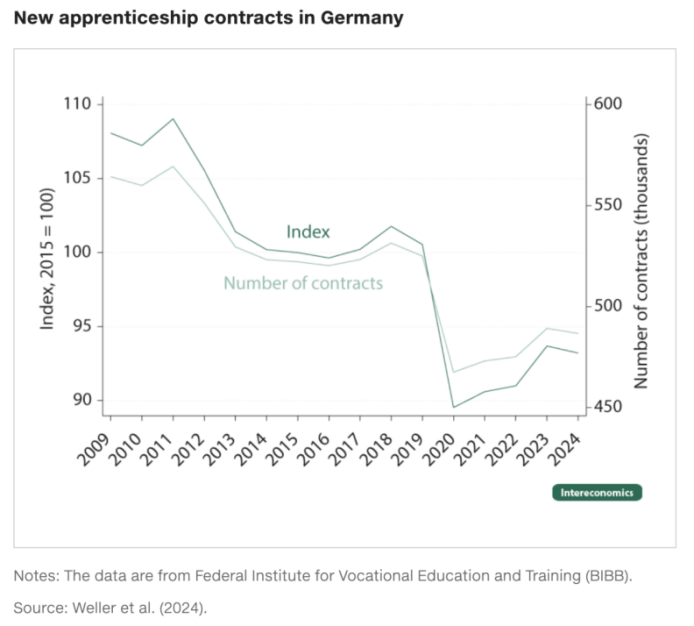

在盈利压力下,企业控制成本的首选动作之一,就是削减培养周期长、成本高的学徒培训项目。德国工会指出:“以前从来没有像现在这样少的公司接受培训。”

德国新学徒合同数量较以往大幅下降

图源:报告《欧盟竞争力:应对挑战,抓住机遇》

其次是“学历通胀”与年轻人观念的转变。

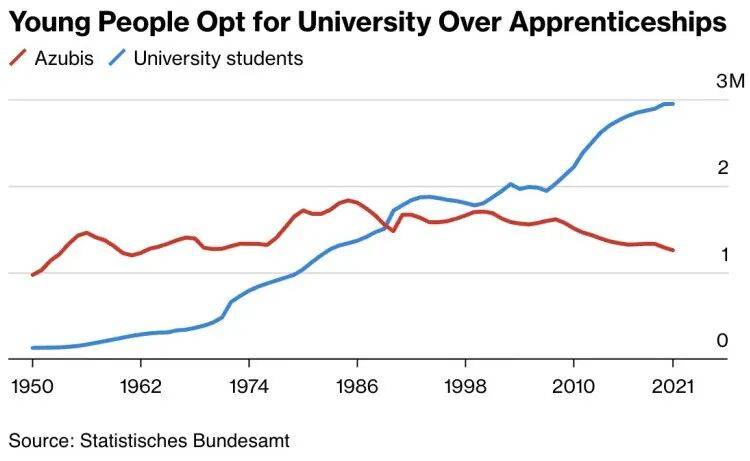

在政府普及大学教育的推动下,越来越多的年轻人选择走向大学。1950年,德国学徒与大学生的比例是755:100,如今已完全逆转,大学生是学徒的2倍多。

结果,学历通胀,许多无需学位的岗位也被毕业生占据。雇主的门槛水涨船高,这进一步削弱了学徒制对年轻人的吸引力。

图源:Bloomberg

最后,也是至关重要的,是德国的学徒制项目本身,难以适应新时代。

如今的德国正处于数字化转型、绿色转型的关键时期,传统的师徒关系和培训内容早已跟不上时代的步伐。

比如现在快速增长的AI行业需求旺盛,但针对数字岗位的培训项目却进展缓慢。有数据称,到2027年,近三分之二相关岗位可能因缺乏合适的应聘者而无法填补,从而影响德国经济数字化转型进程。

与此同时,学员构成也在发生变化。为了缓解劳动力短缺,德国鼓励更多移民加入学徒制项目。结果学生的背景差异越来越大:有人只有基础学历,有人甚至读过大学,再加上不少人母语不是德语,课堂差距被进一步拉大。

企业也感受到这种变化,觉得培训生的水平不如从前。去年一项调查就显示,73%的德国公司抱怨找不到合适的学徒。

结果,企业嫌学徒不行,学徒嫌体系不香,双方都不满意。

德国的这些困境,看似遥远,实则与考虑赴德的中国学生息息相关。

企业培训投入的减少,可能意味着给外国学徒的机会质量参差不齐;而数字化转型的滞后,则要求学徒自身具备更强的跨学科学习和适应能力,这对语言和文化本就存在障碍的国际学生提出了更高挑战。

送孩子去德国做学徒,

究竟值不值?

然而,要就此全盘否定德国双元制为时过早。毕竟,这套模式经历过几百年科技和时代的冲击。

变革正在发生。

宝马已经开始更新学徒项目组合,重点关注电子、自动化、IT 和电动汽车领域。在多个项目中,公司提高了人工智能(AI)和新零售销售系统等数字技能的比重,让年轻学徒在实践中获得更多支持。

西门子医疗则把重点放在激发学徒的创新潜力上。学徒可以独立承担真实客户项目,从数字设计开始,逐步完成原型机开发,包括3D打印、组装和喷漆等环节,完整体验从创意到成品的全流程。一些项目甚至在行业认可后直接投入量产。

双元制大学项目(Duales Studium)也在越来越受欢迎。越来越受欢迎:学生15岁离校后先接受职业培训,比如当机械师,积累实践经验和存款。到25岁时,他们可以选择上大学深造,也可以半工半读,一边工作一边学习,探索更多职业方向。

图源 | pexels

德国政府也在积极向国外年轻人释放欢迎信号。

通过向移民敞开大门,德国职业培训体系中的外国人学徒近年来增长显著。根据联邦统计局的数据,去年外国青年学徒的新学徒合同增加了17%,而国内学徒合同则下降了4%。

这大概也解释了为什么现在越来越多年轻人和家长,都开始关注德国的教育机会。

正因如此,尽可能了解真实状况、减少信息差、理性决策,变得格外重要。

首先,一定要多方求证,减少信息不对称。

对咱们中国家长来说,德国的教育体系没有主流英语留学国家那么直观。最常见但又特别重要的一个误区:双元制大学项目(Duales Studium)和双元制学徒培训项目(Ausbildung),中文都叫双元制,但实际差别很大。

双元制大学本质上还是学术课程,由大学和企业联合培养,学生毕业后能拿到学位证书。优势是就业起点相对较高,但入学和毕业要求都不低,尤其是对非德语母语的学生来说,德语要求至少是 B2,部分项目甚至需要 C1,这对大多数人来说并不轻松。

学徒培训项目则是「职业学校+企业」的结合,不是学位课程。这类项目录取门槛通常不高,课程以实操为主,搭配少量通识课程。语言要求通常是 B1,护理类岗位可能要 B2。完成学习并通过考试后,拿到的是技工文凭或技能证书。对应的工作更多是蓝领岗位。职场升迁上存在一定局限性,但稳定性和就业率往往很高。

这只是一个例子。在决策前一定要多方求证,减少信息不对称。除了德国驻华使领馆、德国工商大会(AHK)等官方渠道,也可以多看看社交媒体上的分享帖,甚至尝试联系一些正在德国进行双元制学习的中国年轻人,听取他们第一手的真实经验和建议,能帮助更全面地了解实际情况。

图源 | pexels

其次,优势和挑战要看清。

相比传统留学,学徒制最大的好处是成本低、就业路径明确。学员不用交高昂学费,还能边学边挣钱,每月大概八百到一千二百欧元。完成学徒后,大多数企业会留人,政策上也有支持,性价比确实不错。

不过挑战也不少。学徒每周3-4天在企业实践,1-2天在学校,节奏紧凑,并不轻松。对对外国学员而言,除了要跟上课堂进度,还需具备足够的实践能力和体力,同时还要面对语言与文化适应的难题,压力不可小觑。如果在考核中未能达标,培训合同也可能被终止,因此需要有充分的心理准备。

另外,刚开始工作收入也不高,生活上会需要比较节俭。更要注意的是,德国当前短缺的、对外国学徒开放较多的岗位,多集中在劳动强度较大的行业,这也意味着要有吃苦耐劳的准备。

最后,这只是起点,而非终点。

德国学徒制如今面临的困境,很大程度上源于技术更新过快,而培训内容和体系难以及时跟上。这意味着,即便顺利完成学徒制并进入职场,知识和技能也可能很快过时。对这一代年轻人来说,不断适应新技术、新工具,几乎会成为未来工作的常态。

世界经济论坛《未来就业报告》预测,今天的小学生中,65%将来会从事现在尚不存在的工作。

因此,把学徒制视作“起点”而不是“终点”尤为重要。学徒制提供的是进入行业的第一扇门,但能否在未来立足并发展,还取决于是否具备持续学习、不断更新自我的能力。

正如慕尼黑大学经济学家卢德格尔·沃斯曼(Ludger Woessmann)指出的那样,“无论哪种类型的培训,人们不能指望靠某种特定的工作技能过一辈子。”

对于中国家庭而言,决策的关键或许不在于追逐某个“神话般”的教育模式,而在于是否看清了它的全部真相,以及它是否真正适合自己的孩子。

参考资料:

(上下滑动浏览)

1.POLITICO: Germany’s labor market — long the envy of Europe — is losing its shine, Johanna Treeck, Carlo Martuscelli, February 17, 2025

2.Bloomberg: Germany Had the World’s Best Vocational System. What Happened?By Marilen Martin, Verena Sepp, and Paula Doenecke,August 9, 2025