从副教授到校园保安:一位博士的“非升即走”之痛

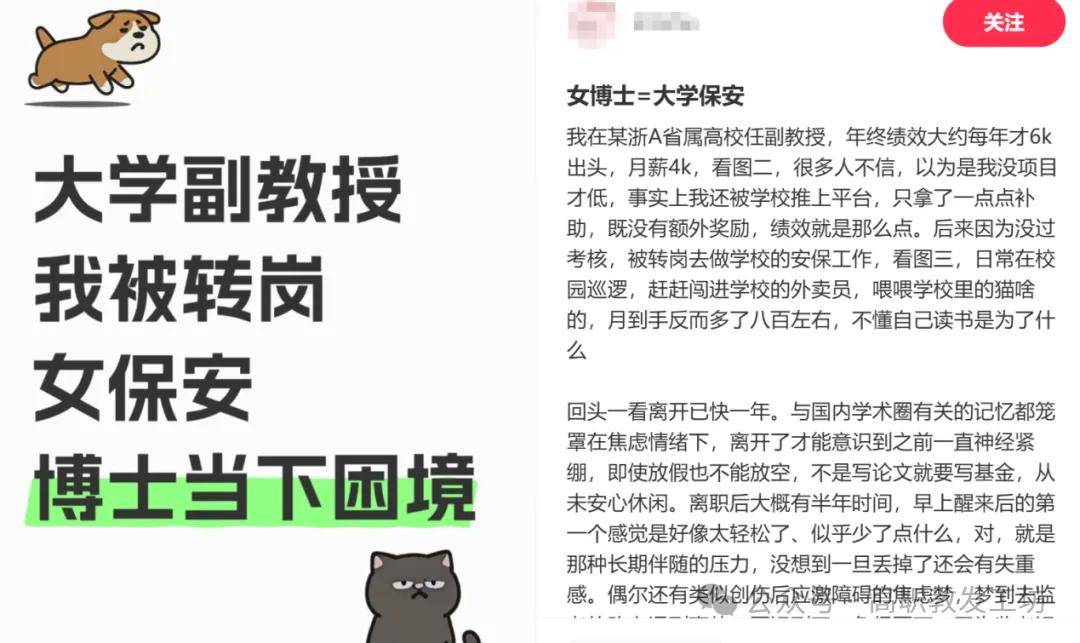

近日,一位网友在小红书上的分享引发广泛关注与热议。她自称拥有华五本科、QS前50博士的亮眼学历,六年前被直接引进浙江某省属高校任副教授,不料五年后因考核未通过,转岗为校园保安。这条职业发展路径的剧烈转折,刺痛了无数职场人的神经。

图源:小红书

在这篇已被删除但仍被大量转发的帖子中,这位博士详细描述了她的经历。入职前,学校开出的条件相当诱人:50万安家费、直接给编制、无需博士后经历直接聘为副教授,且合同明确“无非升即走”。

然而,理想很丰满,现实却很骨感。

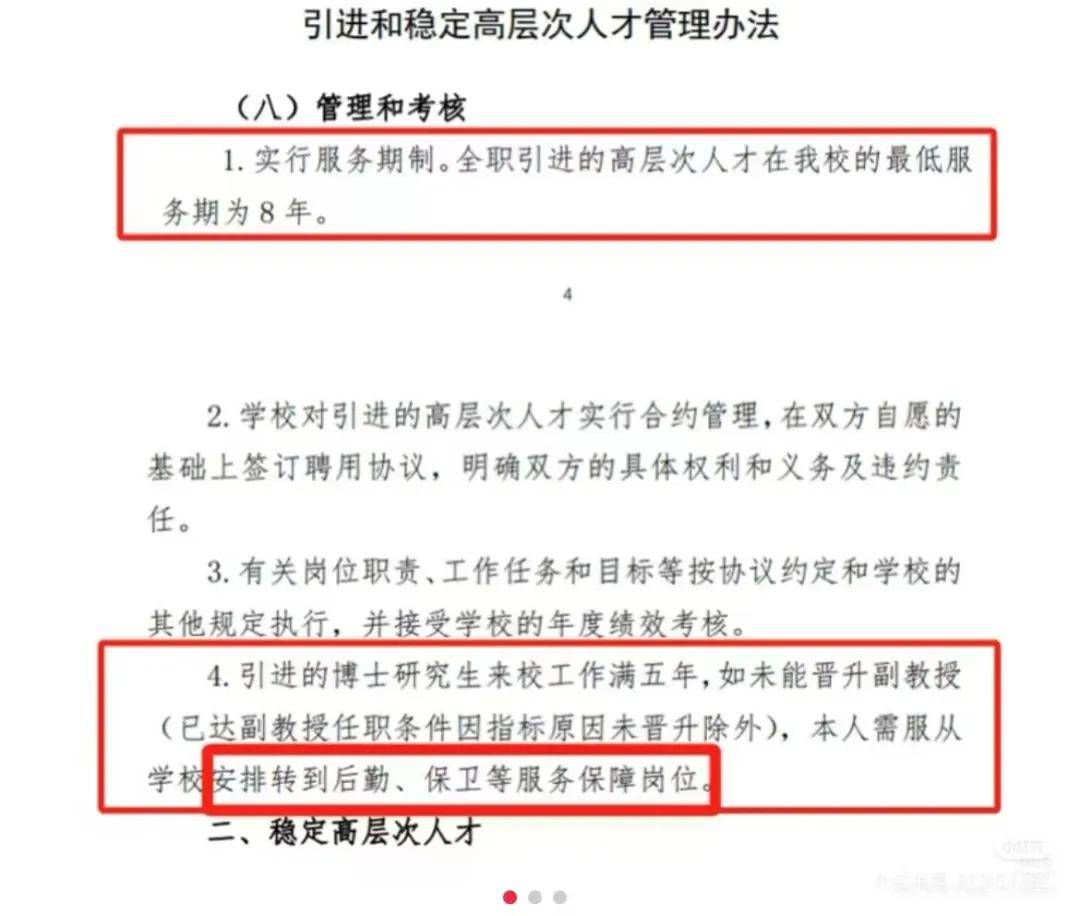

50万安家费需分10年发放,且与8-10年的服务期绑定,中途离职需原额返还。实际到手的月薪仅4000元左右,年终绩效不到6000元——这样的收入在杭州生活,压力之大可想而知。

更令人窒息的是,虽然合同写明“无非升即走”,但五年聘期结束后仍有考核,不合格则面临校内转岗。教学与行政事务繁重,严重挤占了科研时间,而科研考核标准却并不低。

最终,因考核未通过,这位博士从副教授转岗为保安。她一度尝试接受新角色,甚至分享了做保安的心得体会,但最新信息显示,她已最终选择离职。

高校“青椒”的普遍困境?

这则经历迅速引发高校青年教师(被戏称为“青椒”)群体的广泛共鸣。许多同行表示,类似的考核机制与现实困境并不罕见。

“表面上是‘校内转岗’,实际上就是变相的‘非升即走’。”一位匿名高校教师评论道,“学校用这种方式规避了直接解聘带来的法律风险,同时也给教师施加了压力。”

另一位青年教师指出:“安家费分期付款、低月薪、长服务期,这些都是捆绑教师的常见手段。一旦入职,就会发现科研时间被大量行政和教学工作占据,难以完成考核要求的论文和项目。”

人才评价机制之问

这位博士的经历引发了对高校人才评价机制的深入思考。当一名受过完整学术训练、拥有良好教育背景的博士,仅仅因为未通过某种考核就从副教授转为保安,这是否是人才资源的巨大浪费?

不少人质疑:如果一名教师确实不适合科研岗位,转岗机制是否应有更合理、更尊重人的设计?直接将副教授转为保安,是否过于简单粗暴?

更深层次的问题在于,当前高校普遍实施的量化考核标准,是否真正符合学术发展和人才培养的规律?在追逐各项指标的过程中,高校是否忽视了更为根本的教育使命?

背后的制度困境

这起事件也折射出地方高校面临的普遍困境:一方面渴望吸引高层次人才,另一方面又受制于资源和条件限制,难以提供有竞争力的薪酬和支持体系。

结果是,一些学校可能通过模糊的条款和捆绑策略来“引进”人才,却又无法为这些人才提供良好的发展环境。最终,双方都成为输家。

尾声

据了解,这位博士目前已离职。她的经历或许是个案,但折射出的问题却具有普遍性。在高校人事制度改革不断深化的今天,如何建立更加科学、合理且人性化的人才评价与流动机制,值得所有高校深思。

青年教师是学术界的未来,他们的生存状态与发展空间,直接关系到整个学术生态的健康与活力。当一名受过优质学术训练的博士不得不从副教授转为保安,最终选择离开,这不仅是她个人的悲剧,也是整个学术社区的损失。

希望这位博士的故事能够引发更多对高校教师评价体系、职业发展路径的理性讨论,推动形成更加健康、可持续的学术环境。