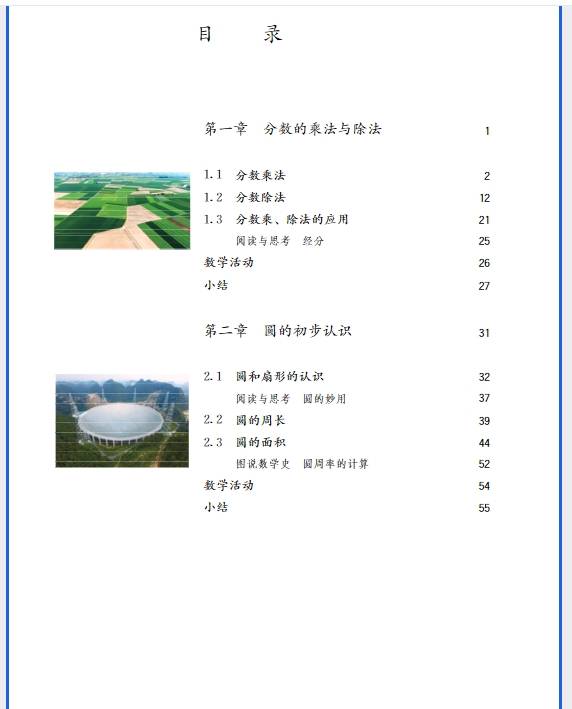

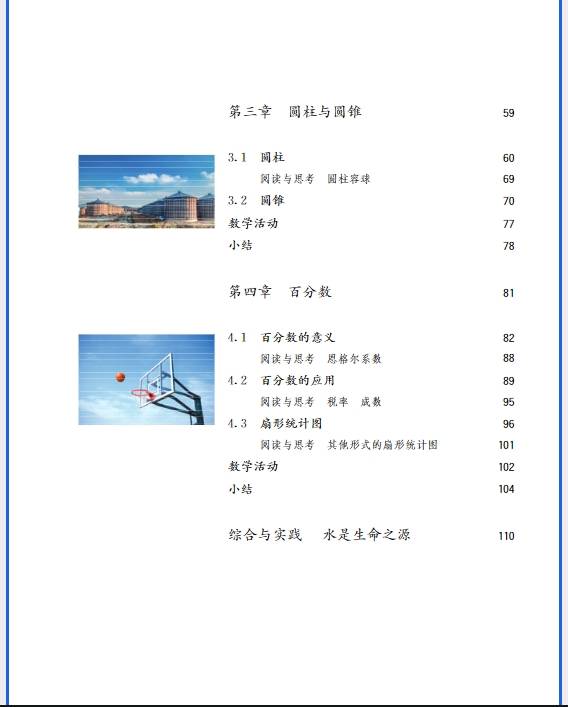

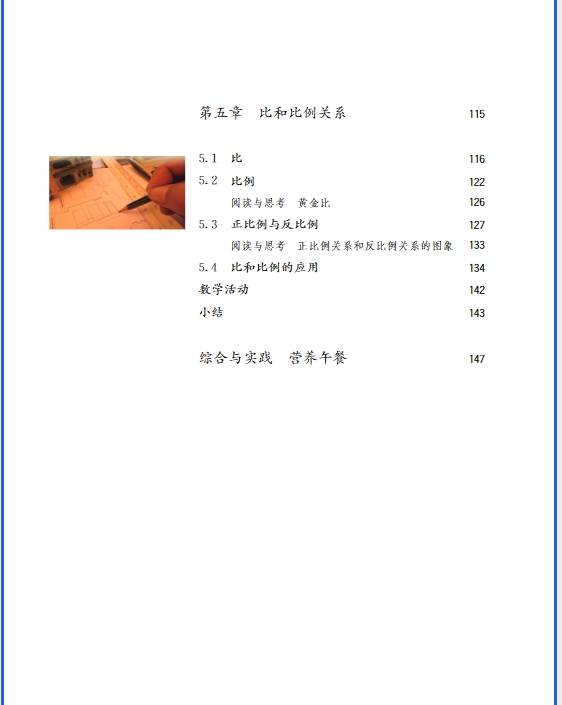

2025新人教版六年级数学上册(五四学制) 电子课本(最新高清pdf版-可下载打印)

人教版六年级数学上册(五四学制) 电子课本可以方便大家随时随地预习或复习课本知识,为此,我们找到了人教版六年级数学上册(五四学制)新教材电子书教材的全部内容,以高清图片的形式呈现给大家,希望能够提高大家的学习效率。

如需全套电子课本PDF版,请关注公众号“桃李文库”回复:“电子课本”

人教版六年级数学上册(五四学制) 新教材电子课本在线阅读(此为截图版,获取是高清版)

小学数学进阶:解题技巧、难点突破与思维拓展

在掌握小学数学基础方法后,孩子可能会在具体解题、难点知识理解以及思维拓展上遇到新挑战。以下内容将针对这些核心问题,提供更具针对性的策略,帮助孩子进一步提升数学能力,应对学习中的各类难题。

一、实用解题技巧:让难题 “变简单”

小学数学题看似多样,实则有不少通用解题技巧,掌握这些技巧能帮孩子快速找到思路,减少失误。

- “关键词定位法” 解应用题

应用题的核心信息往往藏在 “关键词” 里,教孩子圈出关键词,能快速明确题型和解题方向。比如:

- 看到 “一共”“合起来”“总和”,大概率是加法或乘法(求总数);

- 看到 “还剩”“相差”“多多少 / 少多少”,大概率是减法;

- 看到 “平均”“每”“分成几份”,大概率是除法。

举个例子:“学校买来 3 箱图书,每箱有 20 本,分给 6 个班,平均每个班分多少本?”

先圈出 “3 箱”“每箱 20 本”“分给 6 个班”“平均”,通过关键词可知:第一步要算 “总本数”(3×20=60 本,乘法求总数),第二步算 “每班分的本数”(60÷6=10 本,除法求平均),两步就能得出答案。

- “倒推法” 解还原问题

遇到 “知道结果,求原来的数” 的题目(还原问题),用 “倒推法” 更简单。比如:“一个数加上 8,再减去 5,最后乘以 2,结果是 18,这个数是多少?”

倒推时,要把 “运算反过来”:乘变除、加变减、减变加。从结果 18 开始倒推:

- 最后一步是 “乘以 2 得 18”,反过来就是 “18÷2=9”;

- 之前一步是 “减去 5 得 9”,反过来就是 “9+5=14”;

- 第一步是 “加上 8 得 14”,反过来就是 “14-8=6”。

所以原来的数是 6,最后可以正着算一遍验证(6+8-5)×2=9×2=18,确保答案正确。

- “画图法” 解几何与倍数问题

除了之前提到的线段图,不同题型还能画不同的图辅助理解:

- 几何题:比如 “一个长方形花坛,长 10 米,宽比长短 3 米,求花坛的周长”,先画长方形,标出 “长 10 米”,再根据 “宽比长短 3 米” 算出宽 7 米,最后用周长公式(长 + 宽)×2 计算,直观又清晰;

- 倍数问题:比如 “小明有 5 支笔,小红的笔是小明的 3 倍,两人一共有多少支笔”,画 “圆圈” 代表笔,小明画 5 个圈,小红画 3 组 5 个圈(共 15 个),一眼就能看出总数是 5+15=20 支,比单纯列式更易理解。

二、常见难点突破:搞定 “易混淆、难理解” 的知识

小学数学中,有些知识容易混淆(如时间单位、面积体积公式),有些概念较抽象(如分数、方程初步),针对这些难点,有专门的突破方法。

- “对比法” 区分易混淆知识

把易混淆的知识点放在一起对比,找出不同点,能避免记混。比如:

- 时间单位:1 时 = 60 分,1 分 = 60 秒(相邻单位进率 60);长度单位:1 米 = 10 分米,1 分米 = 10 厘米(相邻单位进率 10)。可以列表格对比 “单位名称”“进率”“常用场景”(比如时间单位用于计算时长,长度单位用于测量物体长短);

- 面积与周长:周长是 “图形一周的长度”(用长度单位,如厘米、米),面积是 “图形所占平面的大小”(用面积单位,如平方厘米、平方米)。可以让孩子用绳子绕长方形一周(感受周长),用彩笔涂满长方形(感受面积),再对比公式(长方形周长 =(长 + 宽)×2,面积 = 长 × 宽),从 “概念 + 操作 + 公式” 三方面区分。

- “生活化” 理解抽象概念

抽象知识结合生活实例,孩子更容易懂。比如:

- 分数:用 “分披萨” 理解 “几分之几”—— 把 1 个披萨平均分成 4 份,1 份是 1/4,2 份是 2/4,3 份是 3/4,还能对比 “2/4 和 1/2 哪个大”(2 份披萨和 1 份大披萨一样多,所以 2/4=1/2);

- 方程初步(高年级):比如 “小明有 x 元,买文具花了 8 元,还剩 12 元,求 x”,把 x 看成 “小明原来有的钱”,结合生活场景 “原来的钱 - 花掉的钱 = 剩下的钱”,列出方程 x-8=12,再通过 “两边同时加 8” 算出 x=20,让抽象的 “未知数” 变成 “看得见的钱”。

- “分步拆解” 突破复杂计算

遇到多步骤计算(如多位数除法、小数乘法),孩子容易因步骤多出错,“分步拆解” 能降低难度。比如计算 “432÷18”:

- 第一步:把 18 看成 “20” 试商,43 里有 2 个 20,试商 2,18×2=36,43-36=7;

- 第二步:把个位的 2 落下来,变成 72,72 里有 4 个 18,商 4,18×4=72,72-72=0;

- 第三步:把两次的商合起来,2×10+4=24,所以结果是 24。

每一步都明确 “做什么”,并在草稿本上写清楚,能减少因步骤混乱导致的错误。

三、数学思维拓展:从 “会做题” 到 “会思考”

小学阶段不仅要让孩子会做题,更要培养数学思维(如逻辑思维、发散思维),为后续学习打基础。

- “一题多解” 培养发散思维

同一道题用不同方法解答,能让孩子跳出固定思路,学会从多角度思考。比如 “妈妈买了 4 千克苹果,每千克 6 元,付了 30 元,应找回多少元”:

- 方法一:先算总花费(4×6=24 元),再算找回的钱(30-24=6 元);

- 方法二:先算 30 元能买多少千克苹果(30÷6=5 千克),比实际多买 1 千克,所以找回 1×6=6 元。

让孩子对比两种方法的不同思路,理解 “解决问题可以有多种途径”,逐步养成发散思维。

- “趣味数学题” 锻炼逻辑思维

适当做一些趣味数学题(如推理题、找规律题),能激发孩子的思考兴趣。比如:

- 找规律:“2、4、8、16、( )”,观察发现后一个数是前一个数的 2 倍,所以括号里填 32;

- 推理题:“小明、小红、小刚分别喜欢语文、数学、英语,已知小明不喜欢语文,小红喜欢英语,请问小刚喜欢什么?” 先根据 “小红喜欢英语” 排除英语,再根据 “小明不喜欢语文” 得出小明喜欢数学,最后剩下小刚喜欢语文。

这类题目不需要复杂计算,却能让孩子学会 “分析信息、逐步推理”,提升逻辑思维能力。

- “数学实践” 提升应用思维

让孩子用数学知识解决生活中的实际问题,能提升 “应用思维”。比如:

- 帮家里算 “水电费”:记录上个月电表读数和这个月读数,算出用电量,再根据每度电价格算出电费;

- 规划 “购物清单”:妈妈给 50 元,让孩子买牛奶(5 元)、面包(8 元)、水果(12 元),先算总花费(5+8+12=25 元),再算剩下的钱(50-25=25 元),判断是否够买其他东西。

通过这些实践,孩子会发现