逆势涨价!国际学校还值不值得上?

为了让孩子绕开应试教育的激烈竞争,不少中产家庭选择了国际教育这条路。家长们原本期待孩子能在更灵活多元的环境中成长,自己也能从“刷题陪考”的压力中解脱。

然而,今年的“涨价潮”打破了这份平静——各地国际学校纷纷上调学费,有的小幅微调,有的则大幅提价,把本就不轻松的教育支出,又往上提了一提。

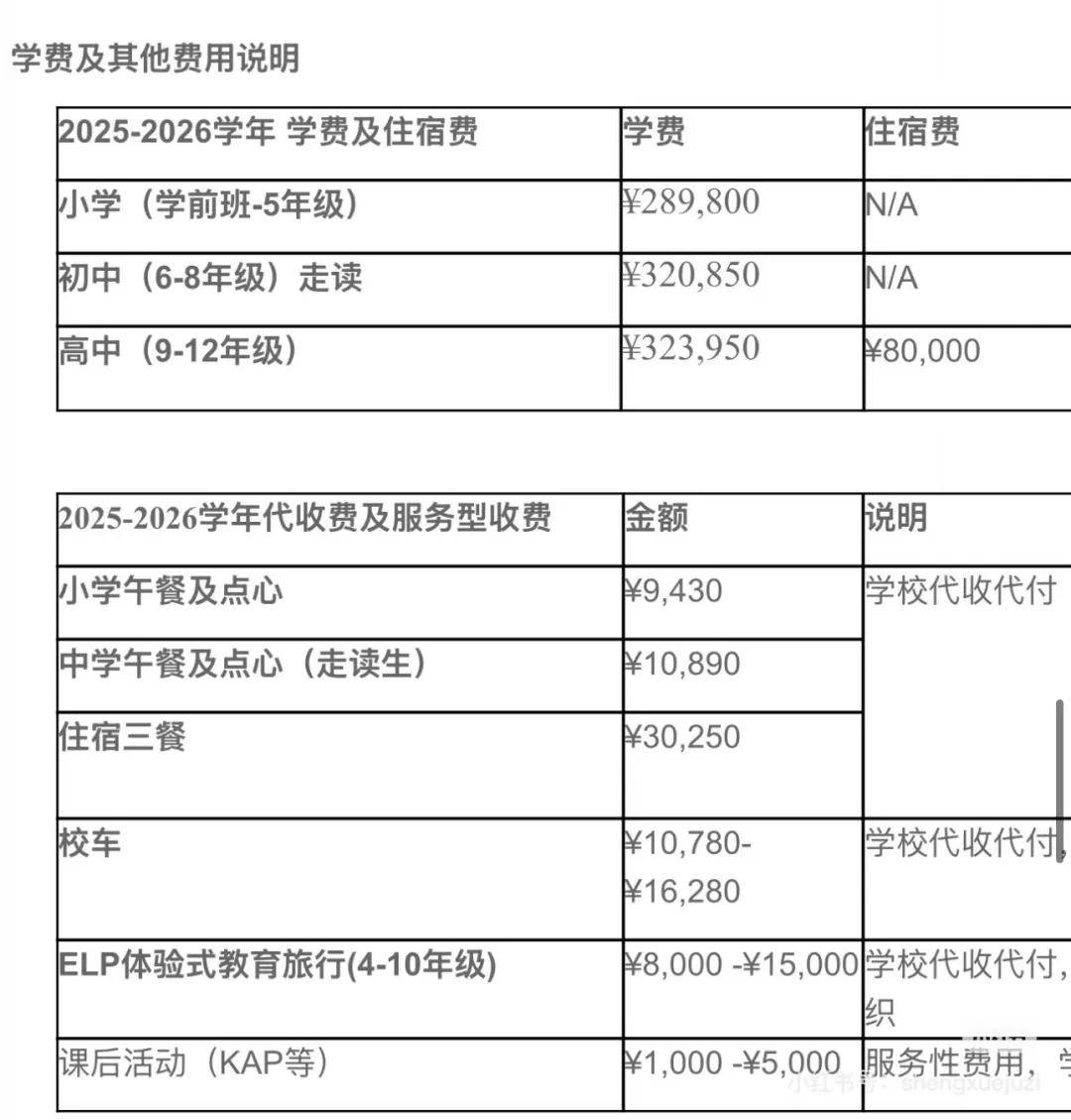

从各地行情来看,北京民办国际学校整体“稳中有涨”,涨幅多在2%-8%之间,外籍人员子女学校相对保守,维持在3%-5%。有消息显示,北京一所热门国际学校从小学到高中全学段统一涨价约1万元,若叠加寄宿费与餐费等,高中阶段家长一年需承担的基础教育支出已突破43万元!

相较之下,上海的情况更为突出,部分民办国际学校年涨幅直接超过15%,而外籍学校反而显得克制,普遍只涨2%-3%。例如上海某知名国际学校的高年级学费,在去年基础上又上调近1万元,目前已接近40万元,正式迈入“四十万学费俱乐部”!

更让家长感到无奈的是,这涨价不是“一锤子买卖”,而是“年年有小涨,三年一大涨”。有些学校甚至在招生说明中明确标注:“学费平均每年会小幅增长3%-5%,以平衡人事及运营成本。”

可家长们心知肚明,学费不过是“冰山一角”,真正缴费的数目远不止这些。

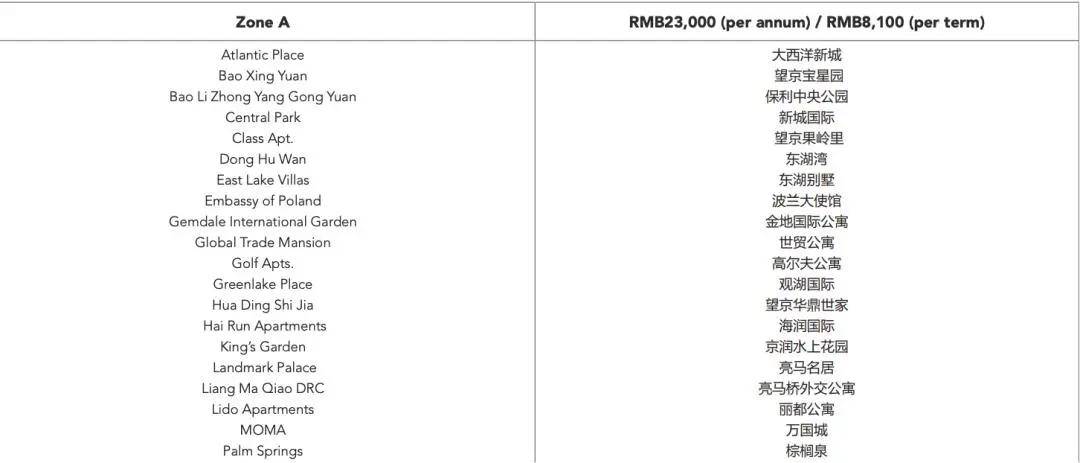

除了每年十几万至几十万不等的学费,餐费、校服、社团活动、交通等隐性支出同样不容小觑。

例如,有学校的年度校车接送费最高达23000元,相当于普通家庭数月的生活开支;还有学校要求学生每年至少更新两套校服,每套价格约5000元。这些零散开销叠加起来,又是一笔不小的负担。

除此之外,部分学校在“收费结构”上也做了文章。

有的将体验式学习项目打包进学费,营造“高性价比”的表象;有的则在说明中提示:“IBDP学生的考卷评估、补考、成绩申诉等费用不包含在学费内”。

这些隐性收费往往是家长择校时容易忽略的坑。

国际学校在解释涨价时,理由总是出奇一致:“为了维持更优质的教学质量”。

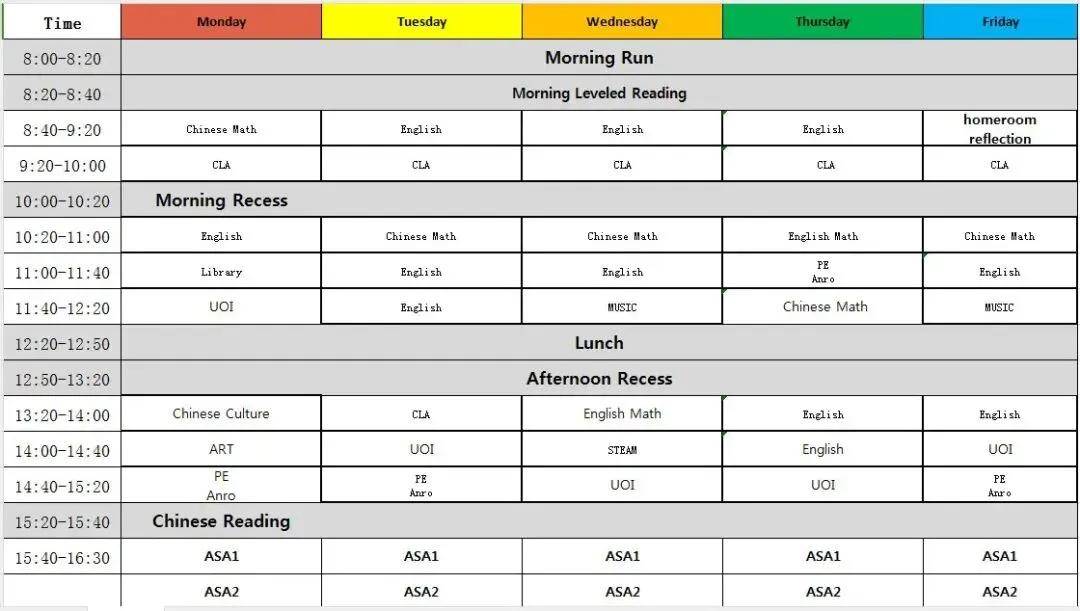

从课程设置来看,双语教学已成为标配,除了常规学科,还普遍开设戏剧、艺术史、3D打印、激光切割,甚至无人机与AI应用等课程,这些内容对师资与设备投入都提出了更高要求。

与此同时,校园环境也普遍向海外标准看齐:宿舍多为2至4人间,配备地暖、独立卫浴和洗衣机,部分学校甚至提供独栋别墅式住宿,这些设施的维护成本自然不低。

但是,如果把“品质提升”作为连年涨价的唯一理由,显然难以令人信服。背后更核心的原因,其实是国际学校 “自负盈亏” 的生存压力。

要知道许多学校走的是“重资产”路线,校园建设、设备采购与师资引进动辄投入上亿,回本周期漫长。早在2016年就有报告指出,国际学校领域的年均利润率约在15%-20%之间,看似可观,但要完全收回成本至少需持续运营五年以上。

在此期间,任何不确定因素,比如生育率下降导致生源减少,或是中产消费力下滑让家长犹豫,学校的现金流就会受大影响。

现实情况确实也不容乐观,去年已出现多起案例:有国际学校因经营不善关停,员工集体申请劳动仲裁;有的曾是地方“民办名校”,却被曝欠款1.7亿元;还有的投入十亿建设新校区,仅支撑三年便草草退场。

因而,对剩下的学校来说,涨价成了 “自保手段”——不涨,可能留不住优秀师资;涨,则至少能缓解成本压力。此外,部分学校在涨价的同时,悄然降低了招生门槛,不再严格考察学生的成绩与综合素质,本质上是通过“涨价”进行“经济筛选”:能够承受涨价的家庭留下,难以负担的自然退出,以此维持生源规模的稳定。

然而,这样的策略也面临着新的挑战。

在当前经济波动、生育率持续走低的大背景下,家长对“教育投入回报率”愈发敏感,中产家庭消费力下滑,选择国际教育时更加审慎。

为应对这一变化,国际学校纷纷推出“差异化班型”:例如实行“双轨办学”,既招收备战高考的学生,也接纳计划留学的学员;在留学方向上进一步细分,除传统的英美澳加之外,还推出更具性价比的亚洲、欧洲路线,以吸引预算有限但仍希望接受国际化教育的家庭。

说到底,国际学校逆势涨价的背后,是一场教育市场的双向博弈:学校要在成本与生存之间找到平衡,家长则需在教育品质与家庭预算之间做出取舍。

因此,我们提醒广大家长,在前期择校与咨询过程中,切勿只盯着学费数字,务必问清各个环节的收费内容与形式,做到心中有数,避免入学即“踩雷”!