不用中考 十二年贯通式学校来了

国际化视野 · 跨 学科英语学习指导

最近,四川成都,迎来多所“小初高”十二年贯通式学校和“初高”六年贯通式学校。当地教育局官网相关政策解读显示,贯通式培养是有序推进中考改革的尝试。成都市自2025年起,探索开展相关贯通式培养改革试点。

据了解,所谓贯通式培养试点是不调整现行学制,在国家规定学制、课程和教材基础上,探索小学、初中、高中十二年一贯制或初高中六年一贯制人才培养模式,打破学段壁垒,实现课程体系、教学资源、师资力量等方面的有效衔接和贯通培养。值得关注的是,进入这些试点学校相关班级的学生,可以免除“小升初”、中考等阶段性考试。成都之后,会有越来越多城市试点这样的贯通式学校吗? 成都的这场教育实验,正在悄悄改变千万家庭的升学路径。当其他城市还在为中考分流焦虑时,成都已率先按下教育改革快进键。这场始于2025年的"贯通式培养"试点,像一颗投入平静湖面的石子,激起的涟漪正在扩散。

PART.01

当"摇号"取代"掐尖":教育公平的新尝试

在成都七中八一学校的教室里,初二学生王晨正在学习高中物理的入门知识。他的母亲李女士回忆:"去年报名时,我们根本没抱希望,但摇号真的成功了。"这种"自愿报名+电脑摇号"的机制,打破了传统选拔模式。与西安的"免中考"班只收尖子生不同,成都的试点让普通孩子也有机会享受教育资源。 列五中学的彭校长透露,他们特意安排2/3有高中教学经验的老师任教初中班。这种师资配置,让初中生能提前接触高中思维。但值得注意的是,试点规模依然谨慎——多数学校仅设1-2个班级,每个班控制在40人以内。这种"小步快跑"的策略,既避免了改革风险,又为后续调整留出空间。

PART.02

升学压力真的缓解了吗?

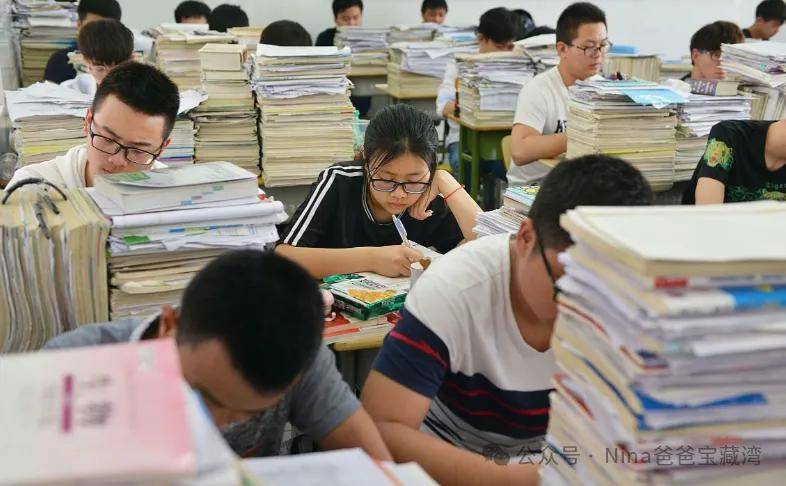

"免中考"这三个字,对成都家长而言犹如定心丸。张女士的儿子在盐道街中学外语学校就读,她坦言:"以前孩子每天做模拟卷到深夜,现在周末能去博物馆了。"这种变化背后,是教育评价体系的悄然转变。当中考不再是唯一指挥棒,学校开始更注重学生综合素质培养。 但改革并非没有争议。梁挺福老师指出:"高考的选拔性依然存在,只是压力后移了。"确实,在成都某试点学校,高三学生陈昊的日程表依然排得满满当当。他的班主任说:"贯通培养不是减负,而是把中考压力转化为持续的学习动力。"

PART.03

全国教育改革的"成都样本"

北京的"高中登记入学"、西安的"免中考"班,各地改革路径各不相同。成都的独特之处在于,它既不是完全取消选拔,也不是简单延长学制,而是通过课程体系重构实现学段衔接。这种"中间路线"或许更符合国情。 储朝晖研究员提醒:"九年一贯制更符合儿童发展规律,盲目延长可能适得其反。"但成都的实践表明,在特定条件下,学段贯通确实能激发教育活力。比如青羊区教科院附校的"项目式学习",让初中生提前参与高中课题研究,这种创新模式正在改变传统课堂。

PART.04

未来的路在何方?

站在2025年回望,成都的试点更像是教育改革的"试验田"。当其他城市还在观望时,这里已经收获第一季数据:试点学生综合素质评价显著提升,教师跨学段教学能力增强。但挑战依然存在——如何平衡应试与素质教育?如何避免资源过度集中?这些问题都需要时间解答。

或许正如某位家长所说:"改革就像种树,不能指望一夜成林。"成都的实践告诉我们,教育变革需要勇气,更需要智慧。当更多城市开始关注这种模式时,中国教育的未来图景正在悄然改变。