吃过留学回国的第一批红利后,我盼儿子融入,他却活出了第三种模样

邮箱:tbeducation@daznet.cn

文丨苍碧 编丨Lulu

爱丁堡的七月,Sandy站在母校的礼堂外,看着儿子身穿毕业袍的背影,恍惚间仿佛看到了二十多年前的自己。

那时的她,怀揣着一个中国女孩对西方世界的全部向往,凭借海外学历的敲门砖,吃到了留学归国后的第一波红利;

因而,她精心为儿子选择了自己走过的路——同一个城市,同一所大学,甚至相似的课程。

然而,在留学黄金年代渐行渐远的今天,视频那头儿子讲述的,却是另一个几乎全然不同的故事。

两代人的爱丁堡:

从文化孤岛到“中国圈”

上世纪九十年代末,Sandy背上行囊,孤身前往英国爱丁堡大学,成为那个年代最早的私费留学生,开启了一场未知的冒险。

那时的爱丁堡照旧宁静、纯粹、寒冷、空旷,空气里常年弥漫着酸雨与青草的味道,只是街上几乎看不到亚洲面孔,想要讲几句中文都是奢侈。

苏格兰的特色小店——英国式茶馆、咖啡馆与酒吧三五成群散落在街头巷尾,有JK 罗林最爱光顾的Elephant House 和 Nicolson's cafe, 还有BHS、Virgin唱片铺及她时时光顾的Asda超市。罕有的一两家香港人开的中国餐馆,老华侨们絮叨的全是粤语乡音。

校园里多是苏格兰的本土学生,亚洲学生大部分来自日本,马来西亚与香港,中国内地私费来留学的学生真是不多。思乡心切的Sandy,每当在街头瞥见亚洲面孔,都会心头一暖,忍不住上前搭话,只为能说上几句久违的汉语。

而今,Sandy满怀期待地陪儿子重回母校,也想顺道寻回昔日的踪迹,可故地重游,她才恍然发觉,一切仿佛“熟悉”得有些过了头。

旧校园已逐渐被崭新的数字化大楼取代;

市中心的高街上,亚洲超市、奶茶店、拉面馆、寿司店与川菜馆,鳞次栉比,苏格兰的酒吧与咖啡馆不再是饮食文化上的主流。

校园中几乎每走几步就能听到中文交谈,她那个年代零星的亚洲面孔,早已成为校园的生力军。

入学后,Sandy 天天给儿子打电话,怕他思乡。谁知儿子反倒说生活饮食挺适应,天天喝珍珠奶茶,吃中国辣子鸡,还常与中国同学上馆子、逛超市,一点都不寂寞。

Sandy哭笑不得,“英语呢?上课能听懂吗?教授们的口音会不会太重?”

“放心吧, 现在有ppt和AI同步翻译,绝对没问题。”儿子自信回答。

“你的讲师呢?课上得怎么样?”

讲师规定我们读《孙子兵法》,好奇怪的思维,好像和我学的科目,拉不到边,现在又不是打仗年代。”

Sandy只好试着解释,恐怕老师教的不止兵书,更是一种哲学和策略思维的训练。

“那……你有认识英国同学吗?”Sandy继续追问。

电话那头,却沉默了片刻:“几乎没有。 我们班90%是中国人,连两个讲师也是中国人。”

儿子的回答,让Sandy五味杂陈。

那些关于英国高校财政危机、扩大招生国际学生的新闻,此时成了儿子留学生活的真实背景。

当初,她坚持让211本科毕业的儿子来到天寒地冻的苏格兰,原本是为了少接触亚洲人,踏踏实实在英语环境里生活,吸收本土文化,改变固有认知,看见一个更加理想、开放的“全球化融合”。

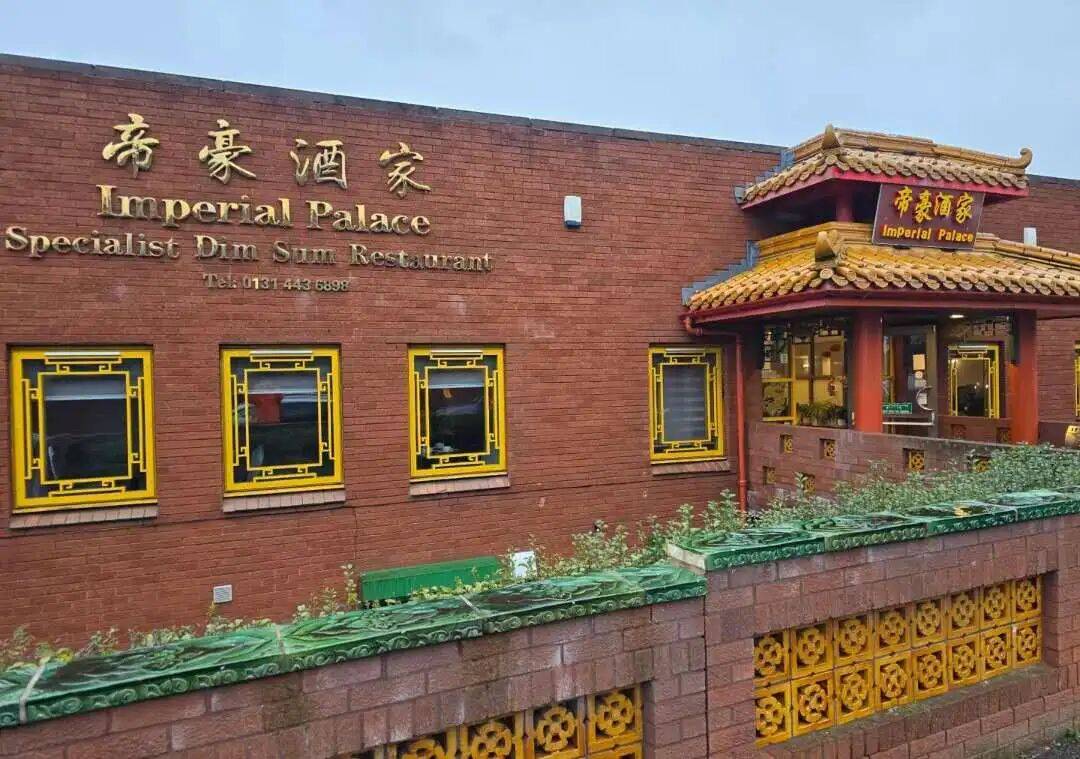

苏格兰街头的华人酒家

而今儿子见证的,却是一个日益坚固、自成生态的“中国留学圈”。

一代人追求未知

一代人追求确定

林立在爱丁堡街头的中餐馆与外卖点,正是时代巨变的缩影。

当年,Sandy依靠亲戚担保,苦读语言班,考取雅思7分,申请奖学金,并在图书馆兼职,才半工半读完成学业。

她的儿子,则身处中介泛滥、信息发达的时代,在母亲的指导和财力支持下,毫无经济压力地在异国他乡攻读学位。

一个为“知识与文化”而拼搏,一个为“学历与体验”而来。二者的距离,不止时间,更有社会结构性的变迁。

Sandy留学的年代,英国政府资助优厚,本地学生免学费,国际学生堪称稀有。

当年和Sandy一起读博的苏格兰人Eliot,就是黄金时代的受惠者——一个30多岁的“熟男”,读完两个硕士后,还继续深造计算机工程博士学位。他也曾坦言继续读书的很大原因在于上学除了打发时间,还可以拿到政府津贴。

如今,苏格兰失业率居高不下,留学生学费亦水涨船高。前两年,爱丁堡大学因财政运营困境,接连遭遇大规模罢工冲击,部分学生的考试成绩一再延迟。大家也开始怀疑,大学所学是否能真正适配社会需求。

记得第一次陪儿子逛校园时,Sandy偶然碰见一位和善的教授。听Sandy打听以前的老教授,他停下了脚步和Sandy聊起了天,还饶有兴致向她发问:

现在的工作是否和学业有关,她在大学里学到的知识能否在社会上派上用场,有没有助她在人生中大放光芒?

Sandy猛摇头,笑得勉强。虽然自己毕业后,刚开始还从事着和电子计算机专业相关的行业,但她很快便转向贸易,开起了贸易公司,现在做着行政管理的工作。

时代浪潮滚滚向前,改变的何止Sandy的职业生涯。

她记得以前自己英语还说不利索时,教授与同学总是耐心倾听,并微笑着鼓励:“Your English is getting better.” 而如今,随着中国留学生从“稀有” 沦为 “寻常”,英国部分高校教授的耐心似乎也在悄然消退。这其中,不乏西方媒体长期渲染的偏见作祟。

课堂上,英国某些教授常针对中国学生的口语流利性,缺乏耐心去倾听和指导;他们表面礼貌,说学生表现不错,想法“interesting”,但其实保持距离,内里暗打低分,一点不留情面。

Sandy儿子第一次口语演讲,因为紧张与结巴,遭到教授无情批评与打击,差点演变成分数滑铁卢。

爱丁堡的教授们对于教学的严谨与认真,分数的苛刻,让初来乍到的儿子,压力巨大。

面对排山倒海作业,儿子曾懊恼地说道:“同学们都说爱丁堡考试难,教授打分太严,喜欢当众提问,刁难学生,难毕业,早知就不来了。英国并非想象中的容易毕业呀。”

儿子在苏格兰的生活日常,也如湖水般平静无波,远没有预期的精彩。

互联网让他们早已置身于全球信息流中,留学不再是突破边界的冒险,而是人生规划中既定的一环。

他们不再被单一的教材和既定的信息束缚思维,也不需要用出国去看想看的地方,因为他们在留学前的知识面就已经与世界同步。

可以说,Sandy那一代人出国,是为了“看见世界”;她儿子这一代出国,更像是为了“确认世界已看过”。

留学黄金时代远去,

我为何还要送孩子出国?

在当前留学“黄金时代”渐行渐远的背景下,“性价比”已成为每个留学家庭无法回避的现实议题。

随着就业市场逐渐饱和,靠文凭好就业的时代成为过去式。在全球化深度融合的今天,中国与西方国家的经济差距日益缩小,表面看,似乎留学正成为一种可有可无的选项。

但从西式教育中受益的Sandy,从未后悔送儿子出国留学的决定。

至今,她仍怀念二十多年前在爱丁堡求学的日子。在没有智能翻译器的年代,学生被“逼”日夜磨练英语,口语能力因而突飞猛进。靠着图书馆翻书,手抄资料,Sandy就这样借用学校的电脑,发表了自己的毕业论文,顺利毕业。

那也是麦当劳刚进入中国的年代。一纸海外文凭是名副其实的“金字招牌”。留学生不仅容易在英国找到工作,回国后更是外企争相延揽的开拓者,享受着远高于国内的薪资和福利。

毕业后,经导师推荐,Sandy进入一家英国企业,成为最早一批归国发展的高薪人才。不到两年,她凭借积累的经验与人脉,回国创业,成功跻身正处于风口的电脑软件行业。

于她而言,英国大学仍浸润着理想主义的底色——学费尚可承受,教授们亦未忘却学术与人文的双重关怀。在这里,她感到自己是在纯粹地“求知”,而非进行一场精明的“投资”。

苏格兰街头的中文标识

在Sandy眼里,儿子是个典型的“中国式好孩子”:听话懂事,课业从不用督促,成绩稳定在中上游。然而,这份规矩的背后却是主见的缺失。

当同龄人开始探索未来时,儿子却站在人生的十字路口,一脸茫然。

“问他未来想做什么,他总是反问:‘你们觉得呢?’”

Sandy期盼留学能为他打开一扇窗,接触到不同的世界,让他可以跳出“只为加分”的功利循环——不要只读功利的工具书来应付考试;也不要只为加分而参加兴趣班。

就像她当年在苏格兰所见的同学那样,因热爱而学习,因好奇而阅读,找到真正的人生方向。

因此,尽管当下社交媒体不乏对“英国一年水硕”的调侃与冷言冷语,Sandy始终不为所动。为儿子选择了母校爱丁堡大学,不仅因其QS排名在世界百强之内,更相信英国教育塑造独立人格、培养解决问题能力的独特价值。

像儿子第一次要在全班展示PPT 时,教授特意强调 “别照着死念!”(Don’t read — perform!)”,得能说服听众才行。

这和儿子熟悉的“考试式学习”完全不同。那个曾经因精心准备的PPT只拿到低分而困惑不已的男孩,在这样一次次的碰撞中,逐渐领悟了西方教育的精髓:不是记住知识,而是用自己的方式去思考,去讲述它。

儿子的毕业照

此外,sandy一直认为,留学不应只是一笔经济账,更是一次生命体验。“孩子必须离开舒适圈,在陌生的语言和文化中独自生活,才能真正成熟。”

Sandy从没忘记当年留学的心酸,胆怯的用手带比跟保安说话,讨房匙;冷雨天憋着眼泪推着大行李在校园来回奔跑,寻找宿舍;还搞不懂

洗衣机的按钮开关,又不好意思问人,只得困窘地呆坐,独自咬嘴唇。

异国它乡,一切靠自己——租房、打工、做研究,把日子过得努力而扎实。

虽然没想过要刻意让儿子“吃苦”,但Sandy一直盼着孩子能独立自信,在真实世界中淬炼出属于自己的坚韧。

更重要的,是希望儿子成为连接中西的沟通桥梁。

正如当年她在外企工作时,常帮来华的外国同事适应环境、有时还会解释为什么电梯都不设数字“4”,以此避免误会。也是因为和这些频繁来华的外企高层们面对面的沟通,让她在跨文化交往中积累了深厚的信任与人脉,也为日后创业奠定了坚实基础。

留学或许不会带来财富,但多元文化的交流、人与人之间的沟通,都会让未来的人生更加宽广。

一代人有一代人将要奔赴的星辰大海。留学,从来不只是那艘渡船,更是这段航程本身。

虽然,Sandy的儿子没有成为她想象中“完全融入西方”的模样,但他学会了在奶茶与米饭之外,安排自己的生活,在熟悉的“同温层”边缘,找到了属于自己的节奏。

这何尝不算是一种“融入”呢?

K12 成长与教育社区

追踪前沿资讯 洞察成长规律

挖掘充满温度的故事 探索融合世界的教育