大学老师:本来应该从从容容、游刃有余

近期,一首《没出息》火爆全网,不仅魔性洗脑,还衍生了各年龄段、各职业的版本。而大学老师这个职业似乎也相当符合这首魔性歌曲的内容:

本来应该从从容容、游刃有余——入职前认为自己既能做好研究,发表高水平论文,又能把课讲得精彩纷呈,一切尽在掌握。

现在是匆匆忙忙、连滚带爬——以为只有科研和教学,实际上日常在教学、会议、授课、赶项目申报书、科研、写论文、批改作业和论文、行政工作等多项事务之间频繁切换,时间碎片化,常常是“夹缝求生”。

睁眼说瞎话——催提交材料,明明还差一大截,还是胸有成竹的说还差一点,马上完成(实际熬夜几天赶工)。

你在哽咽什么啦——反复失败的关键实验,精心撰写的论文又被拒稿。

你在哭什么哭——课题没进展、职称没盼头,年终考核又来了,好想哭。

没出息——别人拿了国家级课题,评上职称,自己依然想着下一轮职称申请表什么时候可以填。

大学老师:现在是匆匆忙忙、连滚带爬

许多人认为大学老师工作时间灵活,上课时间少,假期多,且收入较高,能享受轻松自由的生活,同时拥有较高的社会地位。

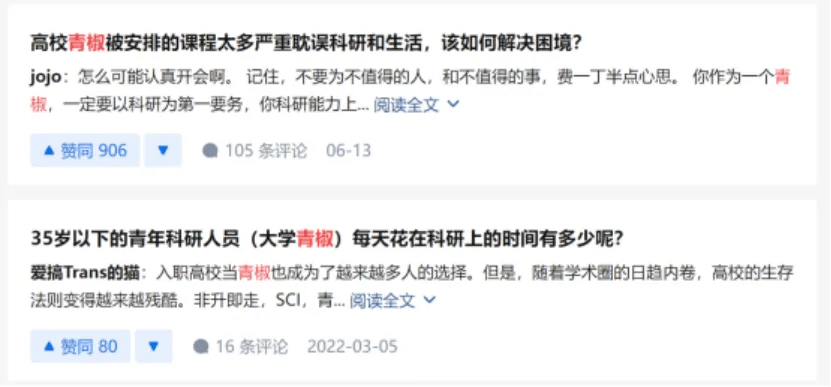

然而,这些认知与大学老师的真实工作状态可能存在较大差异。实际上,大学老师的工作内容繁杂,工作强度和压力并不轻松。特别是青年教师,不少网络平台都有关于青椒很忙很难的帖子。

《国家治理》周刊曾刊发了一项对高校青年教师群体(45岁以下)的调查,结果显示,“职称评定”和“发表论文”是高校青年教师群体的主要压力来源。接受调查的3000余人中,超半数受访者(57.16%)明确表示自己的工作状态基本达到“996”,有12.22%的受访者表示自己的工作状态已经不止“996”了。

如今很多高校教师都是教学科研一肩挑,且面临“非升即走”甚至是“末位淘汰”。教学科研都不能耽误,两者如何平衡是他们长期面临的问题。

现实情况是,平时教学占用时间较多,暑假对很多要搞科研的老师来说不是假期,而是科研的最佳时期——没有其他事情打扰,更能全身心的投入科研,以至于很多老师假期比上课还要早出晚归。

而教学和科研也只能算高校教师的部分工作而已,学校搞的专业建设、审核评估等少不了教师的忙碌。此外,他们还要指导学生论文、参加比赛,学期内总在填表格、写材料、开各种会议。在此之下,学期内搞好科研对很多大学老师来说是难上加难,只能牺牲自己的周末和夜晚时间,“996”工作也是常态。

缓解教师工作压力,加强队伍建设

大学老师工作繁重相对普遍,随之而来的可能是工作压力、职业懈怠等。加强师资队伍建设,减轻教师工作压力,高校可以从行政事务简化、科研评价改革等维度出发。

如高校在行政事务简化方面,可梳理非必要审批流程与报表填报要求,取消重复备案、多头报送等冗余环节。推行“一站式”行政服务平台,将科研项目申报、经费报销、人事手续等高频事务集中办理,减少教师在行政事务上的时间损耗。

在科研评价改革,高校可构建多元化科研评价体系;针对不同学科、不同岗位教师制定差异化评价指标;给予教师更长的科研周期,避免短期考核带来的功利化导向,缓解科研竞争压力。

值得一提的是,近期教育部等六部门联合印发了《关于加强新时代高校青年教师队伍建设的指导意见》,其中提到,要减轻非教学科研负担,减少安排青年教师从事一般行政事务性工作;合理设置高校评价标准,不把人才称号作为高校评价指标,淡化论文和奖项数量指标,避免层层分解为青年教师考核评价指标等。这在一定程度上为青年教师缓解了部分压力。

另一方面,高校还可根据教师对学校教师发展工作的反馈进行分析,并针对性改进。如麦可思曾对某大学进行了教师教学与发展评价,数据显示,该校教师对学校科研/应用技术研发支持的评价为82%。具体来看,教师对学校的科研激励制度、整体学术氛围评价较高(均在80%以上),但是对学校科研资源的评价(77%)较低,学校可从资源供给、使用便捷性、配套支持等方面优化。

此外,该校教师的科研成果主要是“发表论文”(91%)和“科研项目立项”(78%),认为其“帮助很大”的比例分别为58%、67%,其中“发表论文”对个人成长与教学工作“帮助很大”的比例相对较低,学校需要加强教师论文发表方面的帮助。

通过数据反馈,高校可以对教师发展中存在的问题精准分析,并通过结论进行针对性改进,从而帮助教师发展,加强教师队伍建设。

教师队伍是高校重要组成部分。解决高校教师所需,减少非必要性工作,建立科学的绩效考核制度和公平合理的激励制度,充分发挥他们的积极性等,既有助于他们的发展成长,更有利于保障中国高等教育质量。

下一篇:市三中:育人有温度,孝暖校园