宝妈担心拼音和自然拼读学混,不敢让孩子学英语,多虑了!

拼音和自然拼读非常相似,有很多家长担心孩子学混,骑虎难下。

特别是幼儿园大班和一年级家长,正处于学拼音阶段,格外纠结。

看到有宝妈的留言,她们都在苦恼同样的问题。

有宝妈说:本来打算英语启蒙,拼音还没有全学完,等上了一年级再说吧。

还有宝妈说:孩子6岁,学了一年自然拼读,现在开始学拼音了,不知道是不是该停掉自然拼读。

不必多虑!孩子不会混,学语言要趁早,不要因为过度担心耽误孩子学英语。

我家两个孩子学拼音和自然拼读都有交叉阶段,但都没有混。

大宝6岁时,在暑假学拼音1个月,上一年级后学拼音1个月,之后集中精力学自然拼读,同时穿插阅读中文拼音读物练习拼音,中英拼读转换很自然。

二宝6岁时,在幼儿园学拼音1年,上一年级前的暑假开始学自然拼读,上一年级一个月后同时学拼音和自然拼读,并没有互相拼错的情况,学拼音就用中文读法,学英语就用英文读法。

在二宝的学习上,我是有些冒险尝试,也担心孩子会混,也想过等一年级学完拼音再开始学自然拼读,但考虑到孩子读英语已超过半年,非常有必要通过自然拼读提升读准单词的能力,见词能读,不要总是依赖听和问,所以就安排学习了。

没想到,结果可喜,孩子并没有因为学自然拼读影响学习拼音。

为什么孩子不会把汉语拼音和自然拼读学混呢?

大概有以下原因。

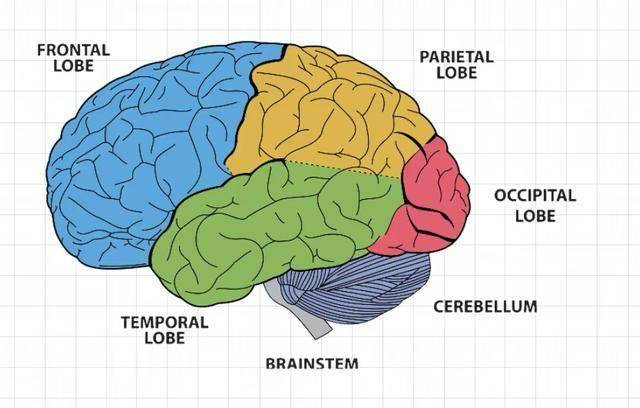

1、大脑学习机制问题。

不要低估大脑的力量,它是能处理复杂信息的有机体,孩子对不同的知识具有天然的吸收能力。

虽然拼音和自然拼读很像,有相同的发音,也有不同的发音,应用场景完全不同,但是这难不倒孩子。

学拼音时调整到中文拼读方式,学自然拼读时切换到英文拼读方式。

就像123,在数学中代表数字,在音乐中代表Do 、Re、 Mi,孩子学数学知道是数量词,学音乐知道是不同的节奏。

也像中文中的多音字,不同场景可能有不同的读音。比如单字,用作姓氏时读作shàn,用作部落首领时读作chán,用作仅仅的意思时读作dān,孩子了解了其不同之处,读起来就能运用自如。

不管是学拼音还是学自然拼读,孩子只不过多储存一个信息而已。

2、中英文齐头并进学习,孩子积累了足够的辨音能力。

拼音和自然拼读都是在大量听的基础上才能学习,都是辅助认字方法,孩子有能力分清楚拼音和自然拼读的不同使用情形,自然不会混。

拼音的学习时间一般是6岁左右大班开始,一年级学习更规范更系统。

在国外,学习自然拼读也是上小学前后。

这个学习时间安排都是基于孩子在积累了6年左右的语音之后,帮助孩子扩大识字量,而不是从头开始认字。

如果说孩子会混淆的话,最大可能是学习时间不对,没有足够的听说基础。比如,英语零基础,上来就学拼读,完全陌生,就很容易弄混。

汉语拼音和自然拼读的关系

拼音和自然拼读其实不是冤家对头,可以相辅相成地学习。

拼音出现的原因就是有西方人士感觉学汉语困难,采用了英文标注读音的方法,方便自己记忆。就像我们小时候学英语,用汉语标注英语读音一样。慢慢演化,最后形成了更为规范的拼音体系。

所以,拼音和自然拼读是有渊源的。

拼音和自然拼读的拼读方式、发音组合、发音方式都有很多相似之处。

像英文man、中文慢(man),英文是元音+辅音、中文是声母+韵母,名字不同,表达意思,但发音极为接近。

如果学会了拼音,在读英文单词时,可以很顺畅地连读。相应地,学会了自然拼读,再学拼音,也能快速学会连起来读,而不至于不知道怎么合成一个字。

比如,pang,总是读成p-ang分家,拼不出“旁”字。

所以,不要害怕两者放一起学习。

小学英语已经在渗透自然拼读

汉语拼音和自然拼读的学习顺序

有很多家长疑惑,是先学拼音还是先学自然拼读,能不能同时学习?

我家两个孩子都是先学的拼音,然后有一段交叉时间。

到底先学哪一个,并没有一个放之四海皆准的方法,都是可行的,要看孩子的学习经历来定。

如果孩子从小接触英语比较多,先学自然拼读顺理成章。如果孩子从小接触中文比较多,先学拼音更为合理。

对于我们国内小孩来说,中文肯定是放在第一位的,所以一般来说是先学拼音再学自然拼读。

因为孩子们的中文语音积累更多,学拼音更简得心应手。有了拼音基础再去学自然拼读,借力打力也更轻松。

到了学龄段,恰好赶上拼音和自然拼读一起学,只要孩子已经学了几年英语,也完全没有问题。

所以,大家不要纠结先学哪个后学哪个,有针对性制定自己的方案即可。

看到很多宝妈纠结学英语的问题,担心学英语会影响学拼音,所以用自己的一些经历告诉大家,不要想象困难,而是根据孩子的实际情况确定学习方案,不要在语言学习关键期影响孩子的学习进度。

有家长吐槽自家孩子学拼音困难,前面学了后面忘,前鼻韵母后鼻韵母常混淆,音调不是标错就是漏标,每次听写都有错,小测验处于班级后半段,就是妥妥的差生。为此非常发愁,到底该怎么才能让孩子学好拼音?

有朋友回复说:拼音不重要,高考又不考,何必死磕呢?

看上去好像有些道理,但是这种观点短视又片面。

的确,连续多年的高考试卷没有考察拼音,但不意味着拼音不重要,而是相当重要,有些重要性我们压根儿想不到。

拼音很重要,别忽视

学习拼音的目的不仅仅是用来应付考试,而是有实际的用处。

有了拼音的帮助,孩子可以认识更多文字。

可能有人说,孩子在学习拼音之前,已经在生活中、在阅读绘本中认识了很多汉字,是把汉字当作图形来记忆,也没有用到拼音啊。

这是一种识字方式,但图形不能把所有汉字一网打尽。

同时,发音是靠听力记忆,可能掺杂着很多乡音,很多习惯性错音,音调不准确的现象也非常严重。

我家二宝识字量很大,自主阅读没问题,但是在读米小圈时,每一页上还会有生字,读起来也有别扭的地方。学了拼音后,自己就能通过拼读消除识字障碍,读起来顺畅自如。

孩子识字量增大以后,阅读能力会得到显著提升,能够读通顺、不卡壳,能够读准音调声情并茂,能够理解原本不理解的意思,理解力也相应提高。

阅读理解力,可以帮助孩子理解语文、数学等多学科知识,学习时更轻松,使用时文字时更自如,考试时也能更准确地理解题意,把题目做对,得到一个理想分数。

从这个层面来说,即使考试不考察拼音,拼音也起到潜移默化的助力作用。

学会拼音能提升电脑打字速度和准确率。

孩子在不久的将来肯定要学习电脑打字,使用拼音输入法最为方便。

因为拼音输入法普及率高,在各类操作系统和软件中都被支持。孩子在课本上学过拼音,有一定基础,学习起来得心应手。

如果孩子学拼音学得扎实,就能迅速学会打字,满足学习、交流的需求。不仅有现实意义,也有助于提升孩子的自信心。

你看,学好拼音可以更好地阅读,将来更好地打字,还敢说不重要吗!

居然有助于学习英语

拼音还有一个隐形好处,就是能帮助学好英语。

看似是完全无关的两个学科,实际是有着千丝万缕的联系。

我们现在使用的拼音,并不是自古就有,而是从1958年2月11日才开始使用,是用来标注汉字读音的符号。

拼音就是借用了拉丁字母的发音方式创造而来,有很多发音一模一样,学好拼音就能解决大部分英语的读音问题。

比如单词said,分成s-ai-d,用拼音读撕-爱-的,快速联起来读就是英语单词发音。

单词bad,分成b-a-d,只是a的发音不同,也可以参考拼音的拼读方式。

我带孩子读英文书的时候,经常告诉他,用学过的汉语拼音知识来读,孩子很容易理解,一下子就能拼对,阅读准确率有了很大提高,不再总是说不认识单词不会读。

将拼音和英语融合起来学习,一种学习两种使用,学习效率特别高,学习效果特别好。

看到一个杨老师讲的案例,她家保姆初中毕业,自从学会怎么学英语后,一步步走上光明大道。先是当雅思助教,后来考了大学,到英国上了研究生,自主创业,生活幸福。

她学到的方法就是把拼音当作敲门砖。

杨老师让她回顾拼音,发现99%都对,当初学得还不赖,收获了自信。

接下来再和英语音素对照,让她按汉语拼音的方法拼读,她一读发现70%都能读对,只需要解决剩余30%就好。每天读三遍不会的音标,一天比一天掌握得多,很快全学会了。

然后再拼单词,就像拼音一样拼读。再学单词结构,掌握发音节奏,为听力奠定基础。最后再通过阅读扩大词汇量,解决语感、语法、写作、听力等诸多问题。

三四个月后,她就能当雅思助教。后来考雅思,从5分考到5.5、6、6.5、7分,就有机会去上大学了。

这个案例很好地说明了,拼音学得好,英语也不会掉链子。

给我们的启发是,一定要让孩子扎实学好拼音,如果一年级还没学英语,到三年级学英语时,恰好可以使用拼音学英语,不会感到难于上青天。

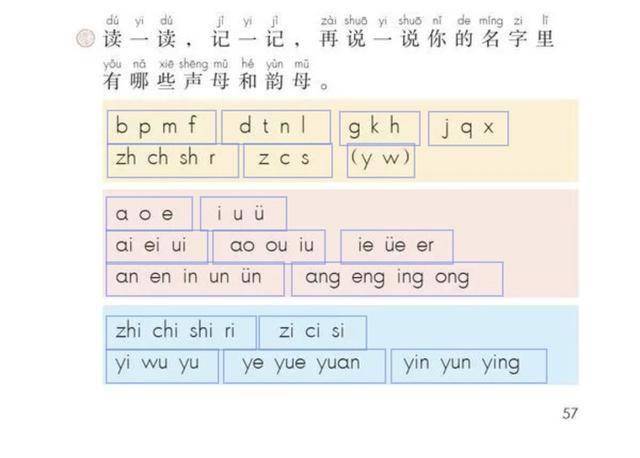

拼音一个月学完,怎么学好拼音

问题来了,现在学拼音进度太快了,一个月就学完全部拼音,到后面的韵母、整体认读音节都格外难,甚至一天学一课,让孩子一下子掌握还真有些难度。

别急,学拼音不在乎这一个月,而是细水长流。

这一个月的学习就是打基础,让孩子知道有哪些声母、韵母、整体认读音节,怎么标声调、怎么拼读。

建立这个理论框架后,就是在使用中学习拼音了。这一个月不是结束而是新的开始,进入应用过程,而不是不再学拼音。

要怎么才能学好拼音呢?

多听:多听大人读书,或者听有声音频,熟悉文字的发音规律,为自己能正确拼读积累背景知识。所以,我们继续给孩子读书很有必要,不要觉得孩子自己能读了,我们就卸下读书的担子。

多读:给孩子找一些带拼音的书,当孩子遇到不认识的字时,鼓励他用学过的拼音知识拼读出来,既复习了拼音知识,又能增强成就感,孩子会越来越喜欢用自己的方式认字。

多写:学好拼音,手上功夫也要到位,能说出来还要能写出来。常给孩子做一些小练习,让孩子给汉字注音,或者根据拼音写汉字,一正一反,都要迅速反应。这种练习,就是考试常考的内容,对提升成绩自然是最直接的帮助。

从上面的分析可以看出,拼音很重要,学好英语也靠它!只可惜一个月学完,进度太快!

不过,不要抱怨,学拼音之路还要继续,采用科学的方法多管齐下,让孩子把拼音夯实牢固,以后都能用得上。

过去还是太乐观了,以为“双减”了,孩子的作业负担和校外培训负担不重,孩子们上小学后就是轻松快乐地学习,过一个无忧无虑、毫无负担地童年。

但是,二宝上一年级后发现,完全不是我想象的那样,孩子的学习负担也很重,经常是学习到10点、11点才睡,第二天一听写、一练习还不一定全对。

为了提高正确率,增强孩子自信,老师会提前告知第二天要听写哪些内容,做哪个练习,让在家里做好准备,正确率提高了一些,但结果并不乐观。

孩子们之间差距很明显,有三五个孩子常常稳居满分宝座,大部分孩子会出错,有五六个孩子出错率居高不下,有一个孩子基本保持全错状态。

出错是常态,但是次次出错太多就不正常了。

一年级的学习内容都是最基本的记忆类知识,只要多花一些时间,反复练习,总会记住,得满分或出错率低一些并不难。如果每次错误都太多,就说明孩子不够重视,没有做好充足的学习准备。

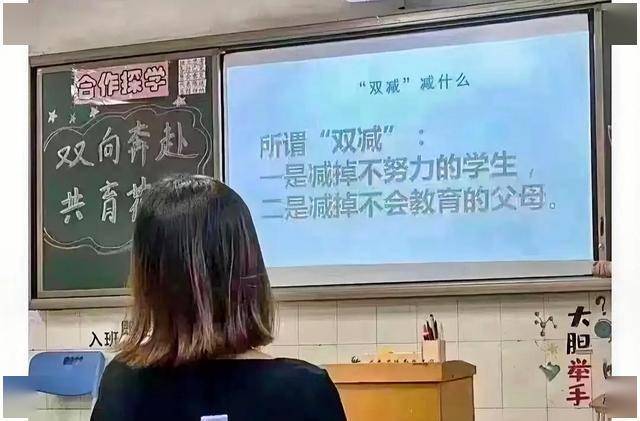

忽然想到一个老师在家长会上的发言:所谓“双减”,一是减掉不努力的学生,二是减掉不会教育的父母。

醍醐灌顶,这个说法虽然不一定正确,但非常现实。

如果孩子一直保持过高的错误率,不去努力夯实基础,如果家长不去引导孩子改变现状,那到高年级,随着知识的复杂程度提高,孩子越学越吃力,最后就成了被减掉的孩子。

作业量不算大,但每个孩子的完成效率并不同中国教育发展战略学会学术委员会委员陈志文说:双减核心是减去不必要的负担,而不是所有人必须没有负担。如果孩子自律,努力,学习本就不是他们的负担;如果家长懂得教育孩子,从小养成良好行为习惯,比如自律努力,学习大概率不是负担?

说实话,作业量并不算大。

语文作业,一般是读一读拼音,写20个左右的音节,如果很专注地完成,大约需要半小时。

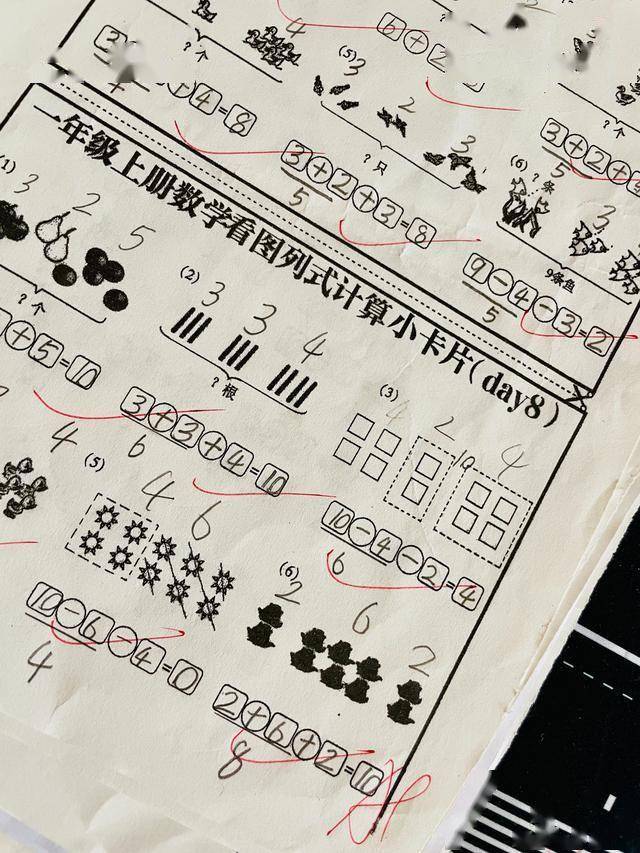

数学作业,常常是做一张小卷,说图意和算式,或者做两三列计算题。小卷最多10分钟完成,计算题读两遍、写一遍也就是5分钟之内的事。

有的孩子4点多放学,吃完饭,写完作业,6点钟就全部完成。但有的孩子就非要写到9点、10点、11点。

就像我家二宝,7点才开始写作业,写作业时经常畏难发泄情绪,还要玩玩具、动椅子、发表一些想法,写写停停,经常把半小时的作业写成一两个小时。

完成作业是一回事,通过写作业掌握知识又是另一回事。

有的孩子写作业的同时进行思考,加上在学校时认真听课、认真练习,写完作业也就掌握了全部内容。

有的孩子只是机械完成任务,不动脑子,在学校也没有充分利用时间,写完作业还要额外增加练习才能掌握所学知识。

我家二宝就是这样,写作业就像是体罚一样,写一两遍根本不懂,每次我都要给他听写三四遍,他才有些熟悉起来。

这样无形中就把写作业的战线拉长,轻量化作业写成了重量化。

所以,真不能简单地认为作业少孩子的负担就会轻,对于有些孩子来说,在写作业效率上要加把劲,专注、动脑,任重而道远。

学习效果好坏,和孩子的努力程度密不可分

郭晶晶说:天才就是天天训练,努力成才。

学习也是一样,即使聪慧过人,也要付出足够的努力,才能取得和聪明才智相匹配的学习成果。

何况智商普通的孩子呢?更需要付出双倍甚至多倍的努力。

二宝的前同桌是个小女孩,几乎每次都是满分,她付出的努力肉眼可见。

老师并没有要求在群里上传学习视频,她每天都会主动上传。读书、写字、做练习,每个过程都不遗漏,一丝不苟。一看就是努力上进、爱学习的好孩子。

二宝说,老师一直夸前同桌表现很好。因为坐在第四排的一个孩子是后进生,老师为了帮助这个孩子提高成绩,把他调到了第一排,让前同桌带领学习。足见老师对这个女孩的认可度。

只要努力就一定会有回报,尤其是一年级这些知识,努力前后会有明显的改观。

像二宝这么一般、慢热的孩子,也能体会到努力带给他的成就感。

比如第一天背诵声母、韵母、整体认读音节,他不够熟练,考虑到睡眠问题,没有强迫他继续背熟,第二天听写错误率很高。

当天晚上又让他背诵、默写,他只写了两遍就全部掌握了,进步很迅速。

我跟他说:要相信自己,不管什么知识,只要努力早晚都能学好。

努力也是一种习惯,让孩子早日尝到努力的甜头,认识到努力的重要性,一直勇敢地付出努力,就不会被轻易淘汰。

孩子能否学好,和父母是否愿意费心教育关系很大

有人说,老师把教育责任转嫁到了家长身上。

但要知道家长是第一教育责任人,最了解孩子的是家长,最希望孩子成才的是家长,将来最有可能从孩子身上受益的也是家长,家长需要承担起这份责任。

一个班四五十个孩子,孩子的学习能力、理解力千差万别,老师只能照顾大多数,不能面面俱到。学习特别好的会吃不饱,学习特别差的会跟不上。

要想让孩子符合自己的期待,就要自己在家费心教育,尤其是学习进度慢的孩子,家长更要多上心。

不同的孩子理解问题的方向不同,需要具体问题具体分析,老师没有精力做到时,家长上阵,是对孩子最好的支持。

我家二宝遇到一个数学问题,总是搞不明白,老师就找了我,我花了好几天时间一直在强化,总算让他理解并应用了。

这是一个关于大括号看图列算式的题目,不管问号在哪个位置,二宝列算式一律用了加法。

原来他不理解大括号是什么意思,一眼就能看出得数,不理解需要解决的问题是什么,所以习惯性用了加法。

如果只是给他讲做题步骤,他肯定还是出错,需要让他明白底层逻辑,才能举一反三。

要给他讲明白大括号代表的是总和,上面或者左面、右面代表的是部分。问号在大括号处就是求总和,用加法,问号在部分上就是求部分,用减法。

已知的信息是数字或能数出来的数,是用来列算式的,在等号的左边。问号就是未知的数,是求出来的数,是得数,在等号的右边。

用孩子能理解的语言去讲解,孩子总算明白了什么时候用加法,什么时候用减法。

到学习连加、连减时,也是这样的看图列算式,他一下就做对了。

二宝开心地告诉我:老师表扬我了,说我前几天表现不太好,这几天进步很大,全部得了A+。

孩子很在乎老师的看法,如果能帮助孩子建立学习自信心,孩子会越来越爱学习,我们就省心了。

不是要求父母完全代替老师的工作,而是做好辅助工作,毕竟孩子不是每天听不懂,当遇到学习困难时,我们伸出援手,孩子才能迅速跟上大部队。

在孩子上一年级前,我以为双减就是给孩子减负,孩子上一年级后,才发现原来是减掉不努力的孩子,和不会教育的父母。

要认识到,只要对孩子有所期待,孩子的负担就不会降低。

作业量不多,不意味着孩子能轻松完成,孩子轻松完成作业,不意味着完全掌握。

要想让孩子将来不被减掉,就要培养孩子专注努力学习的习惯,并努力自我成长,能在孩子遇到学习困难时帮孩子一把。

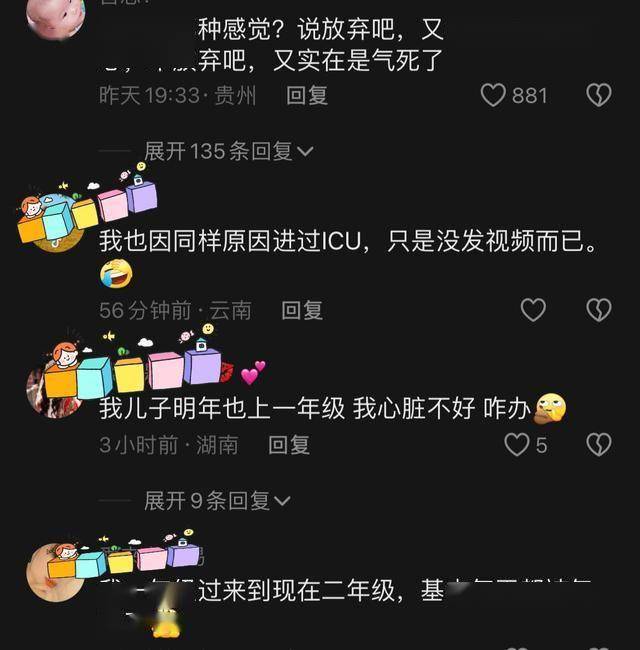

10月29日,河南南阳,有一位爸爸辅导一年级孩子写作业,竟然被气得大脑缺氧,手抖、心慌、气闷,就进了急救室。医生说:是被气的,放平心态。

原来,孩子学到拼音ao ou iu,爸爸读一个,让孩子跟读一个,结果孩子怎么也读不顺,他就被气到了。他觉得其他孩子都可以优秀,为什么自己家孩子不可以。

这样的事情也不是一次两次,在学习拼音xin niang时,孩子也总是记不住,还不停地哭啊哭,爸爸总是被孩子整崩溃。

网友看到这一幕,纷纷表示:这种感觉我懂!

- 有的说:我现在就是一年级家长,真的是要去吸氧,幼儿园快乐教育,上了一年级跟不上趟。

- 有的说:谁能懂那种感觉呢?说放弃吧,感觉有点不甘心,不放弃吧,又实在是气死。

- 有的说:我昨天也是教这个拼音,气得当时乳腺增生。

我也是一年级孩子家长,感同身受。

我家学拼音拼读倒是没啥大问题,读个两三遍就很熟练,因为幼儿园就看过很多次拼音视频,也可以借助拼音小程序发音,听说相对容易。

主要是听写音节记不住,每次都出错,这还是在家里模拟听写过。

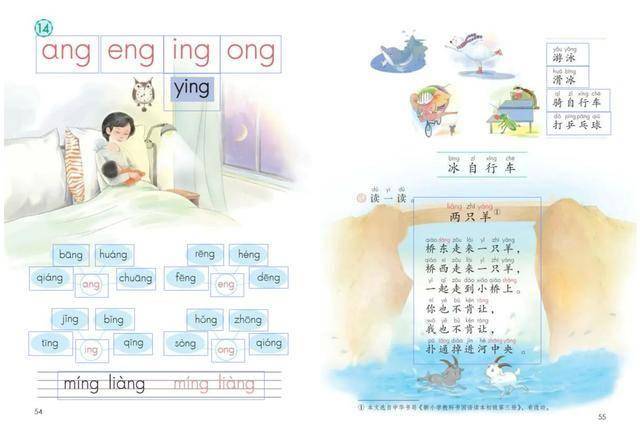

就拿我们刚完成的一次作业来说吧,老师明确指出第二天要听写ang eng ing ong这一课的5个词语音节,包括明亮、游泳、滑冰、骑自行车、打乒乓球,还有声母、韵母和整体认读音节,要求在家提前练习,以便第二天有个理想成绩。

让孩子抄写了两遍词语音节,我又写好字让他注音3遍,没有一次全对,不是音节写错,把ing写成eng,就是音调标错,把三声写成二声。

让孩子按顺序默写学过的全部拼音,开始也不会,又背诵了两三遍,但是韵母和整体认读音节还是不够滚瓜烂熟。默写两遍,总有的卡壳写不下去。

就这些作业就花了一个半小时,该睡觉了,玩的时间没有了,读书的时间也耗费掉了。

当时我正牙疼呢,觉得孩子也应该很累,放过自己,也放过孩子。干脆决定,不再追求第二天的满分,别的任务也放弃,到此为止,睡觉要紧。养足精神,好事终将发生。

孩子开开心心地睡觉,睡前又看了一遍第二天要写听写的拼音。第二天一早又复习一遍,感觉熟悉了很多,很自信,但估计不会100%全对。

听写结果如我所料,7个音节错了2个,默写拼音也有错。

但我也能平静地接受这样的结果,因为本来就没有给孩子满分期待。

我也曾经焦虑过孩子学不好、考不好,但现在却是180度大转弯,这是为啥呢?因为想通了一些事。

不要和别人比,要和孩子的过去比。

人比人气死人,每个孩子都是独一无二的,即使都付出同样的努力,也不可能都是一样的优秀。

一年级的孩子更是难以用学得快慢和好坏来界定优良中差。

- 有的孩子在幼儿园阶段已经学过拼音,拼读、书写都已经很熟练,上一年级再学就权当是复习,学起来自然更轻松,在考试中也容易取得优秀成绩。

- 有的孩子专注力强,在老师上课时能认真听讲,在完成作业时能专注记忆知识点,学习起来更扎实,写作业快,还不容易出错。

- 有的孩子学习能力就是强,老师一讲就会、一点就通,记性也好,别的孩子花2小时学会的知识,他可能1小时就掌握得很好。

如果孩子既没学过拼音,又不够专注,学习能力也一般,学得慢、考不好实属正常。

尊重孩子自己的节奏,回头看,就会发现轻舟已过万重山。

我家孩子就属于专注力差、学习慢的典型,但是复习到以前学过的知识,他就表示:太轻松了!

那些知识当时学的时候也很费劲和痛苦,但后来再学就感觉轻松愉快,正确率也明显提高,这不正说明孩子在进步吗?

孩子知识暂时没学好,不代表他一直学不好。

经常回顾一下孩子的前后表现,就会发现孩子也不是那么无药可救。千万不要总是盯着别人,孩子可能在一个阶段内很难超越,多给孩子一点信心和耐心。

养习惯比一味学习更重要

提前学和学习能力问题对学习进度和效果影响大,但来不及补救,学习习惯却可以。

一年级的教育重在养成习惯,不仅关系到一年级的学习,也关系到整个小学阶段,中学阶段甚至大学阶段的学习。

像专注力,是很多一年级孩子急需解决的问题。

很多小孩好奇心重,到了新的环境,容易被一些新鲜事物吸引,注意力无法集中到学习上,上课效果不好。写作业时,也总是有一些奇思妙想,导致写写玩玩,花了很多时间也写不好作业。

这是非常致命的习惯。

如果发现孩子分心严重,要重视孩子的专注力培养。运动、阅读、画画、舒尔特方格等等都是比较流行的方法,可以尝试。

在带孩子的过程中,我觉得特别好的一个方法就是计时完成作业,孩子会格外关注。

比如写一组计算题,用秒表计记录他的完成时间,当天的两次或者隔天同等数量的用时,进行对比,让孩子发现自己的速度是否提高。

孩子会为了取得进步而非常专注、快速地写作业。

还有每天按时写作业、阅读等学习习惯,都要在一年级就要好好培养,厚积薄发,孩子一定会在未来给你惊喜。

让孩子喜欢学习比取得好成绩更重要

明星校长卓立说:一年级最重要的任务就是“喜欢去上学”。

一年级刚上学只是万里长征中的第一步,如果因为孩子学不好就训斥孩子,导致孩子厌学,那后面的路只会越来越难走。

从脑科学来说,孩子被指责时,大脑就会短路,反应速度变慢,学习能力下降,本来能学会的知识也学不好。

从知识的难易程度来说,拼音是最基础最简单的知识,写字、阅读理解、写作、数学思维、其他更高难度学科才是硬骨头,需要孩子克服的困难还有很多很多。

只有引导孩子爱上学习,愿意动脑思考,才有潜力可挖。

我们可以这样理解孩子,学习进度确实有点快!

拼音一天一课,一次学三五个拼音,还有数十个音节,如果第二天就要全部熟练掌握,会读会写,对孩子来说难度确实有点大。

一个班里全对的也不多,有时候两三个,有时候十来个。孩子们的表现或多或少都有波动,没有常胜将军。

放长远看,只要孩子能保持对知识的好奇,能坚持不懈地练习,早晚都会掌握牢固。

这样考虑,放平心态,多给孩子一些时间,给予及时的正向反馈,让孩子找到学习的成就感,就能培养一个爱学习的孩子。

因为辅导孩子被气到住院的事并非先例,可能是家长对孩子的期待太高,孩子无法在短期内符合期待。

但要知道,每个孩子都不一样,都有自己的成长路径,我们要认清事实,不给孩子制造无谓的麻烦,给予孩子细致耐心的引导,让孩子养成好习惯,爱上学习,终会迎来春暖花开的一天。

有朋友问:想要给孩子培养一些特长,怎样才能更好地挖掘孩子擅长什么呢?

现在培养孩子的目标不再仅仅是抓成绩,而是一手抓成绩,一手抓特长,最大可能挖掘孩子的潜力,让孩子成长为最好的自己,而不是千篇一律的学习机器,越来越以人为本。

信息来源:https://www.zhiHU.COm/pin/1970549924736243541

https://www.zhiHU.COm/pin/1970549875826497135

大学的录取方向也不再只以成绩论英雄,而是倾向于多元化招生。

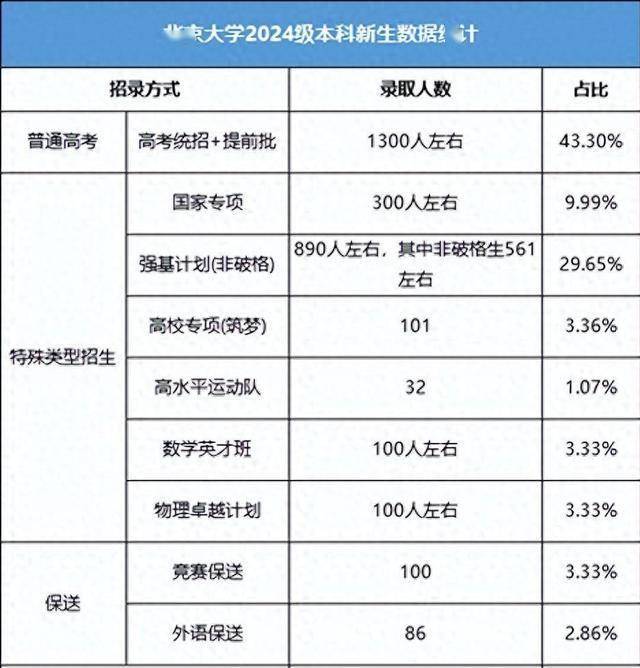

就拿北大录取来说吧,2024年通过高考录取的仅占43.3%,通过强基计划、高校专项计划、国家专项计划、竞赛保送生、外语类保送生、高水平运动队、物理卓越计划、数学英才班等八种方式录取的高达56.7%。

所以,培养一项特长至关重要。

但是,强扭的瓜不甜,不能为了升学或者未竟的梦想,功利地把自己的意愿强加到孩子身上,而是要挖掘孩子的天赋,找到最适合孩子的发展方向。

孩子喜欢,又有能力胜任,特长就是锦上添花,甚至雪中送炭。

带孩子18年来,借鉴过许多成功人士的经验,也有自己的亲身实践,总结了以下几个实用方法,可供参考。

平时注意观察和记录

每个孩子都有独一无二的天赋,在平时生活中就能表现出来,要注意观察孩子的喜好和行动结果,做出大致的判断。

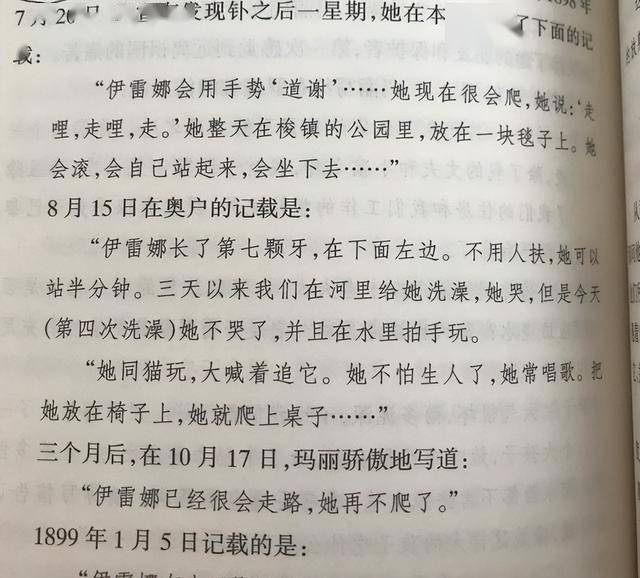

像居里夫人,在两个女儿刚学说话的时候,就开始持续观察她们的天赋,并在记录本上记录下来。

总结发现,大女儿在数学上很聪颖,对物理和化学兴趣浓厚,二女儿在音乐上有早慧迹象,后来就有针对性地进行了不同的培养。

最终结果可喜,大女儿深入研究和学习化学,最终获得诺贝尔化学奖。二女儿在音乐和文学领域发展,最终成为优秀的音乐教育家和传记文学作家。

像我们这样的普通家庭,一样可以从观察记录中发现孩子的天赋。

我的育儿记录里有孩子不同时期的喜好,4岁左右热衷于各种手工,6岁左右喜欢电子产品、机械操作、科学实验,就在动手能力、机器人学习等方面提供了很多支持。

结果也不错,孩子学物理、化学、信息学科目非常轻松,中考走了科技特长生的道路,高考选物理化学无需纠结,大学目标明确选择物理计算机方向。

普通孩子不一定有多大成绩,至少学得轻松开心,一直在做自己喜欢的事。

多带孩子参与和接触

每个孩子都有天赋,只是有时候表现得不够明显,需要我们提供很多机会去发现和挖掘。

居里夫人就给女儿们提供了丰富的学习体验。

在幼儿时期,常带孩子们去感受自然美景,教唱儿歌、讲童话,在各种活动中观察她们的表现。

在上学后,邀请不同领域的专家给孩子们上课,数学、化学、文学、历史、雕塑、绘画、外语等等,看孩子的学习表现,进一步挖掘天赋。

接触越多筛选余地就越大,孩子们的天赋尽可能展现出来,而不会漏网。

我们普通家庭可能没有那么多得天独厚的条件,接触顶尖专家教授孩子知识,但同样可以用我们自己的方式让孩子多接触和体验。

可以看不同类型的电视节目,观察孩子对节目内容的兴趣,判断孩子的喜好。

儿子小时候看过一次《我爱发明》,对其中的发明创造非常感兴趣,经常写日记发感想,模仿制作小模型,对机械制造的天赋开始萌芽。

可以看各类书籍,科普、文学、历史、地理、传记等等,孩子总会展现出对某类作品的兴趣,从而奠定未来的发展方向。

韦东奕上小学一年级时,因为看了一本数学相关的书,从此爱上了数学,喜欢收集数学难题去攻破,参加各类数学竞赛拿奖,保送北大,留校任教,在数学领域一路高歌。

可以体验各种兴趣班、学校社团,发现未知的领域还存在着有趣之处,或者恰好适合发挥自己的长处。

奥运蝶泳冠军焦刘洋,小时候学过舞蹈、学过游泳,都有成才可能性,最后发现还是游泳更有优势,就选择一直坚持下去,最后奥运圆梦。

另外,带孩子外出游玩,接触不同自然风光和人文景观,让孩子参加各类文化、艺术、体育、科技活动等等,都有助于开拓孩子的眼界,激发好奇心,挖掘潜在的优势。

先有广度才有深度,让孩子在不同场合,通过不同形式去展现自己,才能把隐藏的天赋发挥出来。

给孩子提供必要的支持

发现孩子的天赋,要匹配合适的特长班,多个机构横向、纵向对比,从距离远近、师资力量、教学口碑、教授内容、发展方向等等多个维度考察,选择最有利于孩子发展的机构,才让孩子的潜能得以深度挖掘。

认识的一个信息学竞赛金牌获得者,他在小学的时候在我们当地的一个机构学习,但是进步不明显。后来经过一所重点高中老师的引荐,到南方找到实力更强的老师,长途跋涉去学习,虽然很辛苦,但是最终收获了自己想要的成果。

除了报特长班,还要提供额外的资源支持。

比如孩子喜欢做实验,可能找不到合适的特长班,不如给孩子添置一些实验器材,让孩子在家里随时做物理、化学实验,比兴趣班的知识密度还大,成长还更迅速。

儿子上小学的时候,就给他买过物理实验套装,几十个项目,力学、电学、热学等等理论知识全接触,还能亲自动手,动手能力也增强了。实践出真知,对课本知识的理解也非常有帮助。

还可以给孩子提供各种相关书籍,补充更深度的理论知识。随着理解的深入,兴趣点逐渐扩大,需要补充的知识越来越多,能力也越来越强。

也要顺着孩子的兴趣,鼓励让孩子参加各类竞赛、观摩相关展览、收看对应节目或视频等等,通过各种渠道,丰富孩子的认知,孩子的思路会越来越开阔。

下一篇:分享育人巧思 共促班级管理