我发现,普通家庭对孩子升学信息差的敏感度,几乎为零

上周跟大家聊了一下大家对小学科学的误解,很多朋友都比较关心。

👉

好多留言说,果然是自己的认知盲区,关于升学的信息差盲区,想让我再聊一聊。

那今天就聊下, 现在兴趣班这么多,为什么科学值得一试?

01

首先,当然是国家政策的倾斜。

2023年chatgpt横空出世,就意味着,过去的刷题和应试时代彻底结束了。

在这样的国际背景下,国家越来越重视科教兴国的战略,因为我们需要科技创新,引领中国的下一轮经济发展。

现在科创人才就是供小于求。

那你想,教育要怎么培养呢?

教育的本质,是为国家培养国家需要的下一代的人才。

但很多父母不想这种宏观的事儿,只盯着眼前,大家都在拼命卷成绩,我也卷成绩。

不过我是用战术上的勤奋,掩盖战略上的懒惰。

在孩子的教育规划上,父母一定要清楚大方向在哪儿?

哪条路,是相对轻松一些、更捷径一些。

现在教育政策上的调整,已经很正确、很明确。

甚至明确到目标、路径、方法都给到了:

今年1月,教育部直接打名牌,引导各大高校加大理工科招生比例。

小升初、初升高、高升大,双一流、985各大学校纷纷抛出橄榄枝,一路绿灯开起来,因为人才缺口非常大, 所以给了非常非常好的政策和非常多的名额。

但家长不知道、不敏感。

肯定有人会疑惑了,既然科学这么重要,为什么小学里不重视呢?

从学校到家长,我身边大部分人,还是觉得科学就是边缘学科。

其实,很简单。

因为在小学阶段,很多学校科学不计入考察成绩。

学校想提高综合排名,自然把重心放在卷语数外上!

家长想看到“成绩”,也只能体现在语数外上。

毕竟咱们这届父母,小时候也没上过科学,也没见有啥影响啊。

这就是另外一个很重要的信息差!

当年咱们大家都是0起点上初中,现在小学课标要求你学6年。

要求小学毕业达到一定程度,然后初中的课标,是在这个基础上去进阶。

所以,初中的课标,不是当做娃0基础的!是默认你有6年科学底子的!

小学摸鱼的后果,就是到了初中要用三年的时间,学9年的内容。

原本小学可以很轻松的方式用动手、理解原理的方式去学,变成初中用很苦逼的方式刷题死记硬背去学。

父母之爱子,要为之计深远。

是只能随波逐流跟着大流卷,还是可以另辟蹊径给孩子博一个新赛道,这可能是目前教育最大的信息差。

02

其次, 科学它不像别的兴趣班,ta的投入产出比更高。

很多兴趣班需要的都是童子功,一付出就是很多年的精力。

时间拉长了,成本也跟着一路高歌。

更遗憾的是,可能孩子花费了5年10年,最后还是因为天分不够、兴趣不足,种种原因选择了放弃。

一旦放弃,之前付出的时间精力、金钱就感觉白白浪费了。

相比而言,科学的投出产出比会更高。

它的收获周期更短,可能孩子今年学,明年就也可以参加“白名单”赛事。

你可以很快就看到一个相对还不错的结果。

而且,科学不是太挑孩子的天赋&毅力的。

譬如乐器、体育、绘画,孩子有没有天赋,其实学过一段时间我们就能看得出来。

而且很多“成果”,是付出极大的努力练习,才能看到回报的。

学乐器的孩子里可能10个有9个都很痛苦,或者说很辛苦。

但上科学课的孩子,10个有9个都很快乐。

因为它们成果的反馈很及时。

每一节课都能创造出一个让全家人都很哇塞的作品:

CC发明的桌面吸尘器▼

CC发明的水陆两用车▼

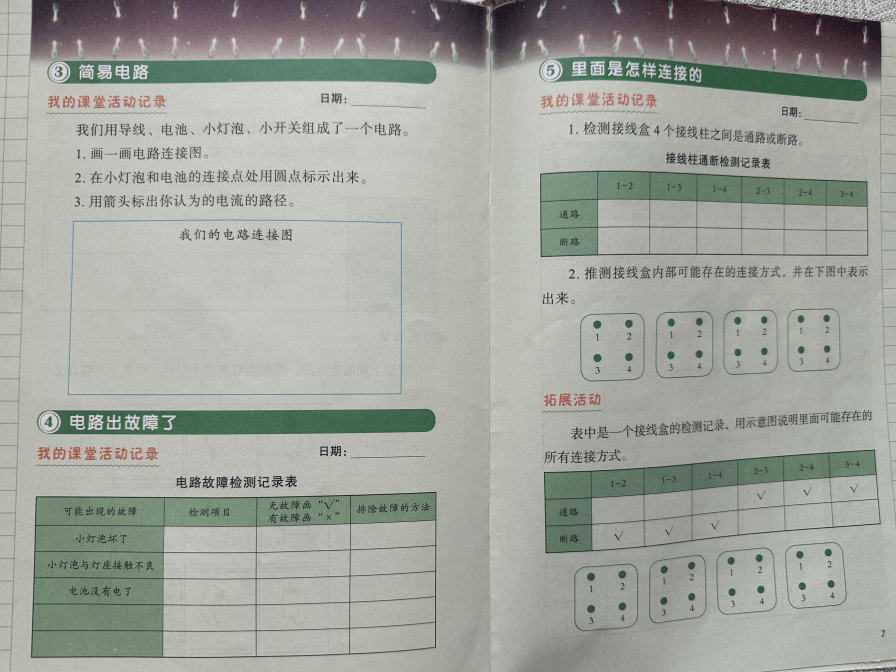

给DD发明的电路小游戏▼

孩子每节课都在享受我发现了问题-我解决了问题-我创作出了作品的成绩感。

没有一个孩子在独立做出一个作品的时候,是不骄傲的吧?

所以科学的门槛没有那么高,相对于其他兴趣更「实用」。

毕竟最最最差,也能提前给初高中物理、化学、生物、地理打好基础,让孩子在这些学科上,有更大的心里优势!

我们给孩子报兴趣班图什么,除了极个别孩子真的热爱,说到底还是想给孩子未来升学多加一个码。

以去年北京11区近100多所学校发布的中考特长生招生简章,其中提到的特长生主要就3类,科技特长生、艺术特长生、体育特长生。

国家教育部的白名单赛事《面向中小学生的全国性竞赛活动的通知》中共有44项赛事:

▽上下▽

其中有三大类44项竞赛,包括:

自然科学素养类,23项;

人文综合素养类,12项;

艺术体育类,9项。

科创类占据比重最大,也能看出我国未来培养人才的方向,科技强国也绝不是喊喊口号。

一旦获得比较好的成绩,孩子就有可能走科技特长生路线,孩子的未来就拥有了更多可能性。

(想要详细白名单的朋友,可以加小助理入群免费领取)

▼添加小助理,报暗号 科学

03

科学课,进可攻,退可守!

当然了,虽然总是提到特长生,但真正比赛获奖的人是少数,拔尖的就更少了,要是没获奖,那不就纯陪跑了吗?

很多兴趣班,最后90%的孩子都是在陪跑。

但科学课,就算陪跑,也很值!

先不说,赛先生科学课有专门针对赛事(爱迪生课程)的课程,拿奖几率白名单90%!选对赛道,拿奖是大概率事件!

因为真的上过了科学课,所以我可以很负责任的说:

哪怕最终孩子发现确实不适合走科创这条路,花在科学上的时间也不会白花。

因为,科学课上所学的知识,比如物理知识(包含地理、物理、生物、化学等学科融合的能力)基本都是未来初高中必学、必考的内容。

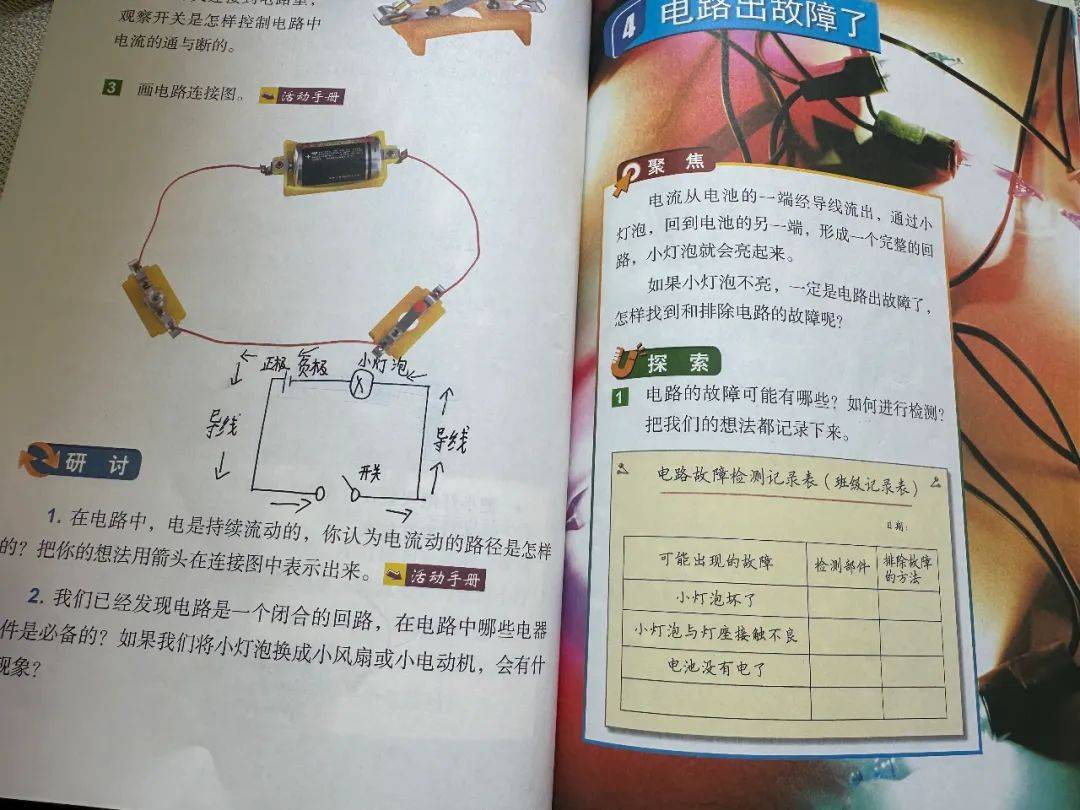

就拿CC上的「荒岛信号灯」这堂课:

这是小学四年级的一节科学课,课程里面设计的教学内容对应的就是初中物理课本的第十九章《串联和并联》以及串联、并联电路中电压的规律。

CC在学校,课上老师只在黑板画了电路图讲解:

课本练习都是空白的:

CC肯定是没啥兴趣的,因为回家只字未提。

但后来她在科学的直播课上,又学到了这儿。

她自己动手做了、实验了,冲着我一顿狂输出:加上总闸,两条既可以同时亮、也可以分开亮。没有总闸,就只能分开亮,这是那个灯才会亮,这里要是断了所有的灯就都灭了……

这事儿让我特别明白一个道理:孩子喜不喜欢,90% 取决于教学的模式、学习的方式、老师的能力。

打开方式正确,就算让人犯难、头秃的理科知识,学起来也会轻松且快乐。

想想咱们初中学物理就知道了,上来先背概念,然后死记硬背规律,好不容易觉得自己会了,过两天就又全忘了。

根本记不住,所以也很难对物理产生真正的兴趣。

但CC现在上的科学实验课完全不是这样。

他们不懂概念,就是纯粹在实验中摸索。

自己一片一片的把电路搭建起来,去验证怎么做灯和风扇两条电路可以同时开,怎么搭建,两条电路互不相关。

跟老师上课,动手在搭建电路时,所有的动手过程,都是在不断理解原理、验证原理的过程。

这才是『对的』学习路径——通过实验、总结原理、得出概念。

蒙台梭利所说的:“我听过了,我就忘了;我看见了,我就记得了;我做过了,我就理解了。”

这种知识一旦get了,就真的是刻进脑子里一样。

04

最后,科学所培养的创造力,在未来是绝对的稀缺资源。

很多人一听科学,觉得很高大上、很遥远、门槛很高,不是普通人家的孩子能吃到的红利!

我想说,正好完全相反。

对科学的兴趣,可能是最不需要天赋基因的。

它只需要一双看见问题-发现问题的眼睛。

这恰恰是每个人类幼崽最擅长的,越是年龄增长,越是思维固化,反而没什么创新可言。

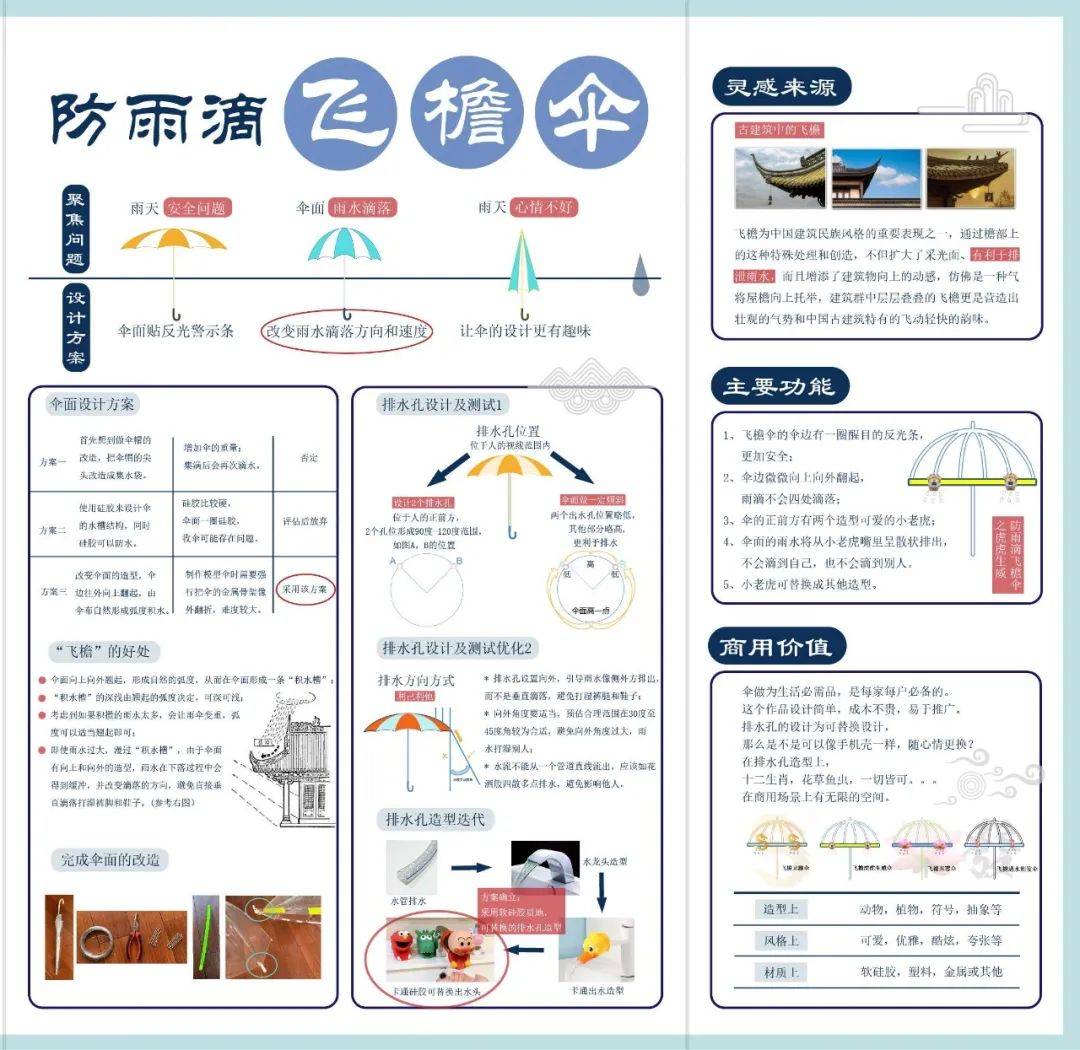

你有没有被雨伞困扰过?每次下雨,雨滴都会顺着伞檐滴下来,打湿衣服、书包。

我被困扰了三十年,都没发现这有什么问题。然后一个孩子发现了它,解决了它!于是他拿到了全球科创的一等奖。

(图源:赛先生科学课)

你有没有开车犯过困?尤其是开长途,好像也已经习以为常。

一个孩子担心爸爸开车犯困,于是他发明了一个可以提神的方向盘套,利用声音劲爆、清新气味,甚至喷雾提神让你清醒。

(图源:赛先生科学课)

你有没有被孩子坐断过N副眼镜?

我有!

但是,我只是垂头丧气的选择了再换一副,然后换了一副又一副。一个孩子也发现了,于是他给大人的眼镜安了以红外线提醒装置,一靠近,就报警。

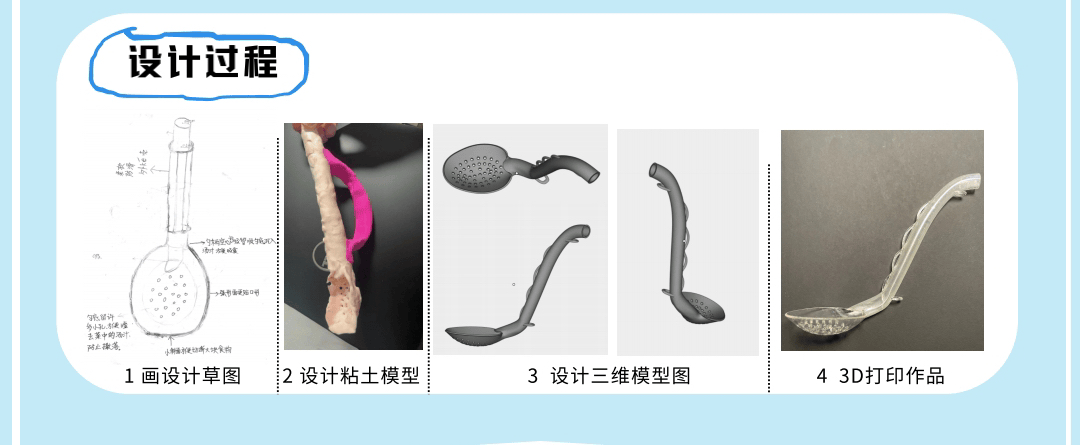

2023年全球发明大会中国区金奖的获得者是云南的一个孩子。

他看到年迈爷爷吃饭困难,一顿饭要换筷子、勺子、吸管、很不方便,于是它发明了帮助放掉落多功能吸勺。

(图源:赛先生科学课)

这就是搞科创的孩子!

他们没什么了不起,又非常了不起。

他们现在可能还不够了不起,但将来一定超级了不起。

你没发现吗?

所有优秀的公司,都是在发现一个没被满足的需求!

尤其是这些年,新崛起的后起之秀创业公司。

都是找到一群人的一些未被满足的需求,去实现它,实现商业价值。

这本身就是创业的捷径,从推动社会进步的角度看,也是让人类生活更美好的意义所在!

妈呀,写着写着怎么我还写飘了,咋还上高度了。

好吧,拉回来。

其实我想说的是,孩子看世界的方式、思维习惯的养成,是顶顶难的。

不是说孩子大学毕业要就业了,就能突然蹦出来的。

一定是小的时候就有这种思考习惯,去思考我一个人的问题,我家人的问题,到我们小区的问题,到更多人的问题。

发现它,然后解决它!

这是AI永远替代不了的。

这一点是我最看重,也最被打动的。

所以,回归原点,哪怕不为了功利的学习、成绩、我也希望俩娃能修得这种能力!

科学就是,保护孩子发现问题的眼睛,教给孩子解决问题的能力。

-