教授退群事件:学术考核尚有完善余地丨九派时评

文/九派新闻特约评论员 熊志

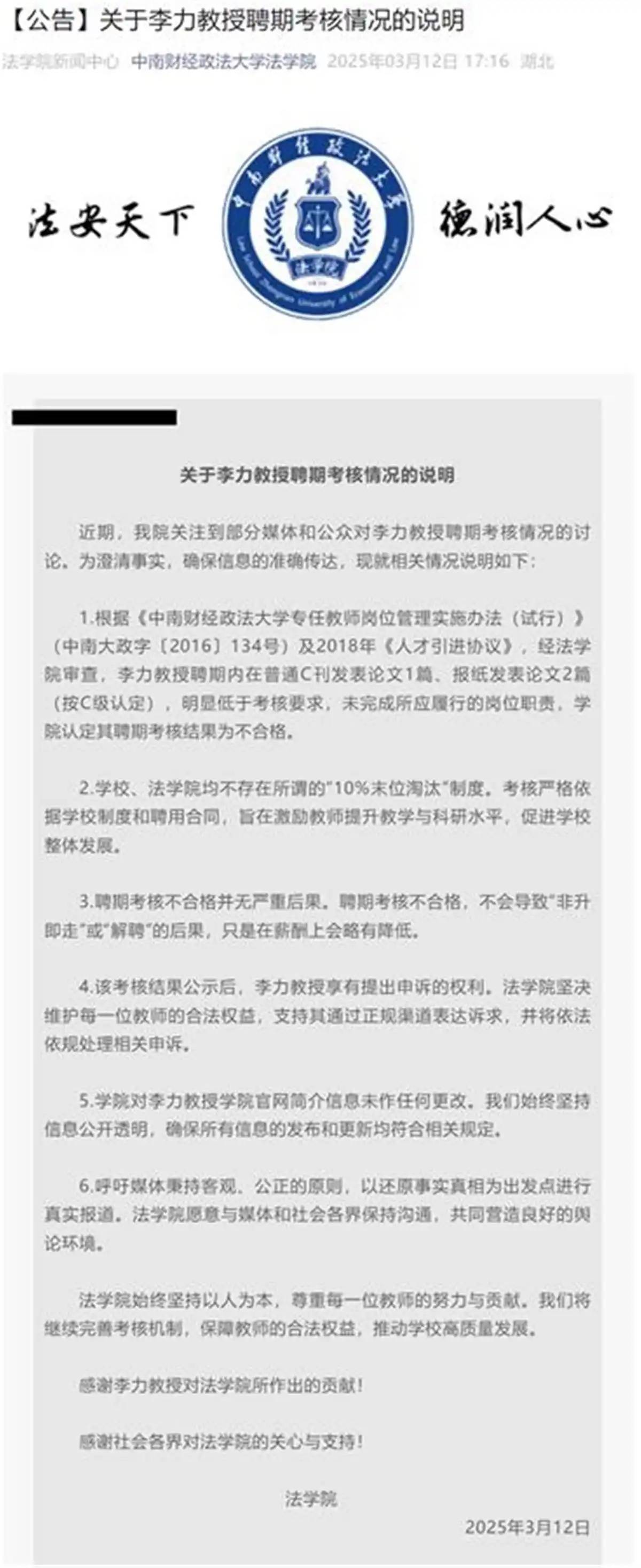

3月11日,有关“中南财经政法大学教授因考核不合格当场退群,并在朋友圈自嘲的消息在网上引发广泛关注。对此,学校工作人员回应称,“依照他的合同以及我们学校的聘期考核标准,他是不达标的”,并且学校不存在10%末位淘汰的情况。

高校大力引进的特聘教授,临近退休却考核不合格,于是在朋友圈自嘲“无能之辈”,当事人李力教授的这番遭遇,引发不少网友的同情,并质疑校方的人才评价机制是否合理。

可以基本确定的核心事实是:学校在人才引进时,明确规定了科研学术方面的数据指标,而李力教授确实没能完成拟定的论文发表数量任务。当然,考核不达标并不意味着立即解聘,只是薪酬会相应有所降低。

人才评价并非空中楼阁,设定严谨的考核指标,能够有效激励教师全身心投入工作。所以,学校依据合同对李力教授进行考核,并作出相应的决定,本身是合法合规的。李力教授如果对考核指标有异议,那应该在签订合同时就提出来。所以如果按合同办执行,李力教授当然是理亏的。不过,尽管李力教授的考核不达标,但这并不意味着,学校的考核体系已经尽善尽美,没有改进的余地。

高校的人才评价,是一个错综复杂的体系,其核心目的,当然不是为了多产出几篇论文,而是充分激活教师的科研能力和教学水平,那种“一刀切”,唯论文数量的考核机制,本身就不是合理的。

李力教授提到,他刚到中南财经政法大学,就提出了“三不”原则,不申报任何课题、不报任何奖项、不去主动投稿。这一差异化的诉求,虽未明确写入聘用合同,但是否应该予以尊重呢?

论文数量、课题项目等量化指标,不是衡量教师水平的唯一标准;高校教师想从繁重的发稿压力中解放出来,更专注于学术或教学中,是一种很正常的诉求。

对此,高校的人才评价机制,应该尽可能地多元化,营造开放包容的氛围,尊重教师的学术自由,兼顾个体的差异性,考核标准不必过于死板,而不妨保持一定的灵活性。

李力教授当场退群的举动,也许有意气用事的成分,换个角度看,它恰恰说明,高校的评价考核体系,对教师会造成巨大的影响。正因如此,考核机制更应充分兼顾教师的意愿和诉求。

涉事高校依合同办事无可厚非,但在人才评价考核方面,其实完全可以做到更好。完善评价机制,确保学术含金量能在评价体系中获得充分且公正的认可,如此方能充分激发教师的潜能与活力。

【来源:九派新闻】

版权归原作者所有,向原创致敬