小学语文教师面试《学弈》试讲稿

一、导入

师:上课,同学们好,请坐。

师:同学们,请看大屏幕。老师在PPT上展示了一幅图片,大家认识图片中的人物吗?

师:大家的回答五花八门,他究竟是谁呢?别急,老师再给你们一些提示。

师:他是我国古代一位著名的思想家、教育家。他有一句名言:“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。”

师:大家齐声说道:“孟子。”没错,就是他。

师:那你们对孟子有哪些了解呢?

师:看你自信满满的样子,就请你来回答。

生:我可以。孟子是孔子之后儒家的重要人物,被称为“亚圣”,后人常将他与孔子合称为“孔孟”。

师:你知道得真不少,请坐吧。

师:除此之外,老师再补充一点:孟子与弟子们共同编写了《孟子》一书,这本书流传千年,影响深远。今天我们要学习的《学弈》就出自这本书。

二、初读

师:提起历史,总能让人浮想联翩!同学们,如果时光可以倒流,你们想不想体验一次做古人的感觉?

师:好,那就让我们一起沉浸其中,感受一下吧!

师:下面请一位同学把这个文言文故事朗读给大家听,谁愿意先试试?

师:看你跃跃欲试的样子,就请你来读吧!

师:大家觉得她读得怎么样?

师:嗯,声音洪亮,虽然有些磕磕绊绊,还有一个字读错了。

师:哪个字读得不准确呢?大家能帮帮她吗?

师:哦,“诲”字应该读第四声。你再试着读一遍这个句子。

师:这次读得很正确了。

师:大家觉得朗读文言文有什么困难吗?很多同学都说觉得拗口,不容易读。

师:其实,老师小时候初次读文言文也有这种感觉。但多读几次就熟练了。接下来,请听老师读一遍,体会一下我的朗读有什么特点。

师:“弈秋,通国之善弈者也……”

师:听完老师的朗读,你们有什么感想?

师:大家说没想到文言文也能读得这么优美!其实你们也可以做到。你们有没有注意到老师刚才的朗读方式?

师:语速稍慢,注意停顿,甚至可以轻轻摇头晃脑。

师:正如同学们所说,这就是文言文朗读的技巧。按这种方法,大家再试着读一遍吧。

师:大家都读完了,我再请一位同学来读。中间这位穿红衣服的女生,请你来。

师:大家觉得她读得如何?

师:摇头晃脑地读得真有味道,声音清脆,节奏感也很强,很棒,大家请坐。

师:俗话说“书读百遍,其义自见”。我们读了这么多遍,知道课文讲了一个什么故事吗?谁能结合课下注释,用自己的话讲讲?

师:最后一排的男生终于勇敢举手了,请你说。

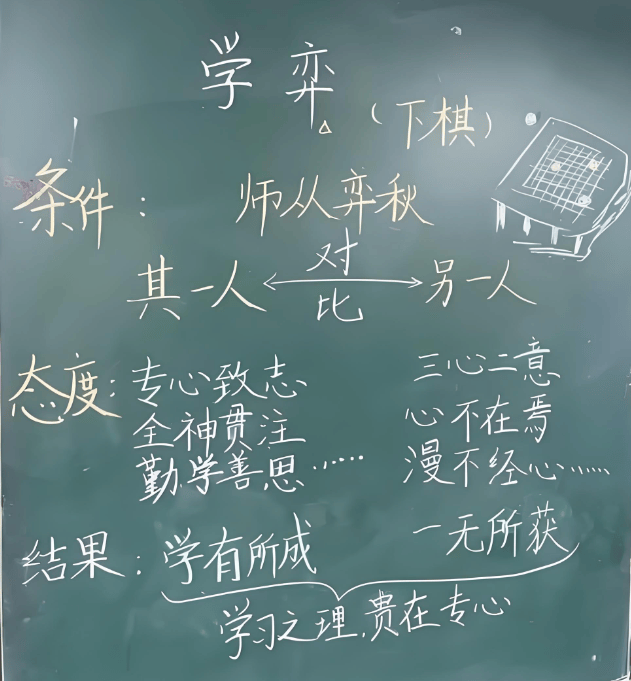

生:课文讲了两个人向同一个老师学下棋,因为学习态度不同,结果也不同的故事。

师:总结得简洁明了,说明你真的读懂了,请坐。

三、析读

师:了解了故事内容后,我们深入文本。现在给你们10分钟,以小组为单位讨论一下:学下棋的两个人态度有何不同?开始吧。

师:好了,时间到。看大家讨论的声音渐渐小了,问题应该解决得差不多了。

师:第一小组率先举手,请你们组的代表来说说。

生:我们认为其中一个人学习时专心致志。从“其一人专心致志,惟弈秋之为听”这句话可以看出来。

师:哦,那我们就来看看这句话。“弈秋”是谁?他有什么特长?

生:他是教他们下棋的老师,也是全国最擅长下棋的人。

师:回答得很准确。那这个人是怎么跟着弈秋学习的呢?

师:同学们根据注释知道,他只听从弈秋的教导。现在请大家想象一下,他学下棋时的情景。

师:看你有话要说,请分享一下。

生:他眼睛只盯着老师,可能连蝴蝶飞过都不会分心。

师:想象得很合理,请坐。

师:下面我们一起读读这个句子,要读出他的专注和认真哦!

师:理解了意思后再读,感觉是不是不一样了?

师:第一小组收获不少,还有其他小组想分享吗?

师:第三组已经迫不及待了,请站起来说吧!

生:我们觉得另一个人学习时三心二意,从“一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之”看出他的不专心。

师:你能用自己的话说说他学下棋时的状态吗?

生:他表面上听着弈秋讲课,但心思不在下棋上。

师:旁边的同学再补充一下。

生:他还想着天上有天鹅飞过,想拿弓箭射它。

师:与第一个人相比,他学习时真是三心二意,注意力不集中。

师:你们真像一群聪明的小侦探,把两人的学习状态都分析出来了。接下来,请一位同学模仿这个人不专注的样子。

师:语文课代表,请你来。

师:大家觉得她模仿得怎样?

师:嗯,演得生动形象,把不专心表现得淋漓尽致,请坐。

师:既然两人的学习状态不同,学习结果是不是也有差异呢?

师:是的,虽然他们一起跟弈秋学下棋,但后者的成果不如前者。

师:聪明的你们知道造成这种结果的原因是什么吗?

师:我来总结一下:两人的学习效果不同,不是因为智力差距,而是因为态度不同——一个专心致志,一个三心二意。

四、品读

师:从这个小故事中,你们领悟到了什么道理?

师:嗯,学习和做事都要专心致志,不能三心二意。

师:这也是老师对你们的要求,希望大家把这种态度运用到学习中。

五、小结作业

师:课堂上的快乐时光总是过得很快,转眼就到下课时间。今天我们梳理了跟随弈秋学下棋的两个人的学习状态和结果,明白了专心致志才能成功的道理。

师:课后请同学们带着这份感悟再读课文,并以小组为单位将两人的学习情景编成情景剧,下节课展示。

师:下课,同学们再见。