2025年为什么国外研究认为,被中国追赶的罪魁祸首是英语?

当西方媒体,不断地困惑于中国的迅猛发展之时,一个出人意料的答案,正在学术界引发着风暴:英语语言本身,或许正在拖累着西方的创新与效率。

2025年初,一场关于语言与认知效率的国际研讨会,在哈佛大学举行。与会专家们,针对“语言系统对国家发展的影响”这一议题,展开了热烈讨论。令人意外的是,多位语言学家和认知科学家,得出了一个惊人的结论:拥有5000年历史的汉字系统,正以其极为惊人的认知效率优势,成为中国发展的“隐形助推器”。

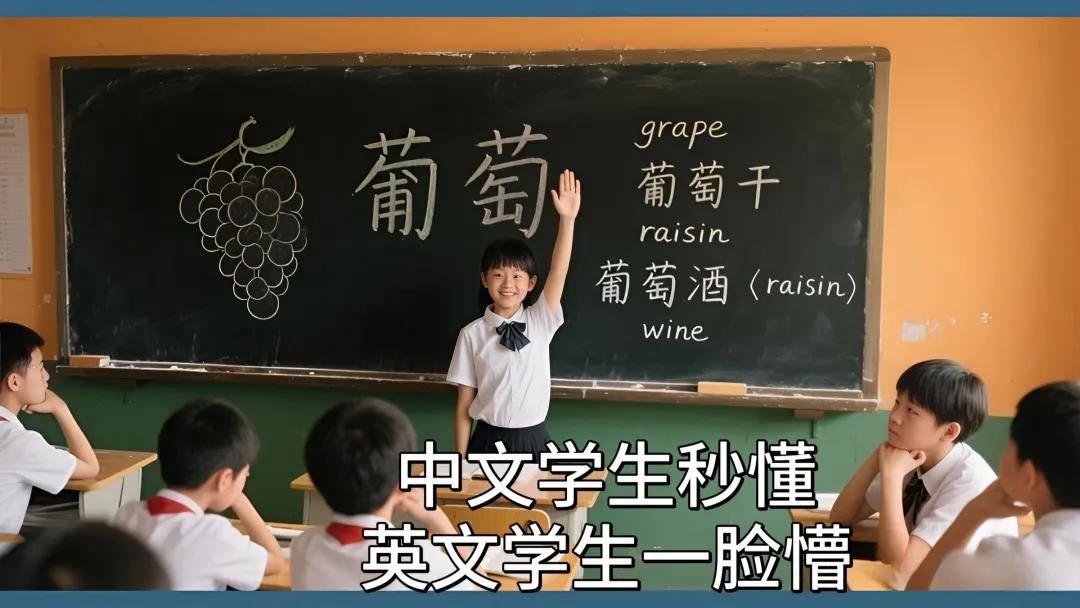

一直以来,英语在全球通用语言这个地位上,几乎不存在争议。不过英语的构词逻辑,长久以来都受到“割裂式的符号堆积”这种批评。就拿常见的“葡萄”这个词汇来说,中文可以通过“葡萄干”“葡萄酒”这样的组合词,很清楚且直接地把晒干、酿造等核心信息传达出来;不过英语却得分别记住三个毫无关联的单词:“grape”“raisin”以及“wine”。

更令人震惊的是,哈佛医学院在2024年底发布的一项,长达十年的追踪研究表明,美国医学生平均耗费15%的学习时间,在术语记忆上,这种“低效的认知负担”直接拖累了人才培养效率。

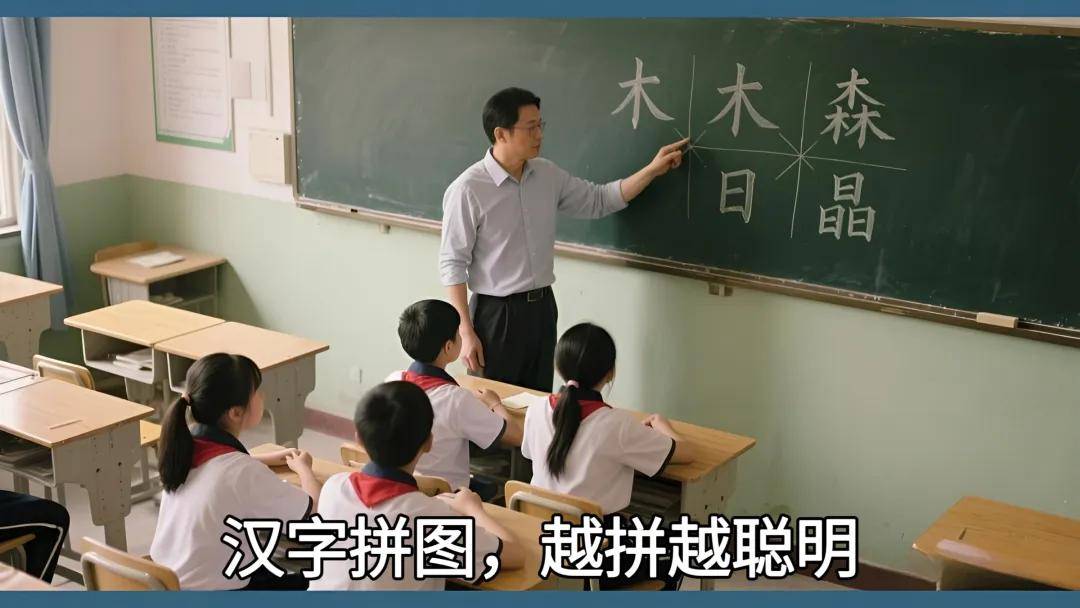

而汉字原来竟然是远远被低估的认知加速器!汉字远非仅仅是简单的书写符号,而是一套高度系统化的思维训练工具。“木”“木”“木”“森”;“日”“日”“日”“晶”这些字形,不仅是符号,更是可视化的思维模型,潜移默化地训练着使用者的逻辑关联能力。

更令西方专家感到惊讶的是,汉字凭借着其形、音、义相互融合,能够同时激发大脑的视觉、听觉以及逻辑区域。这种多通道处理能力,恰好与人工智能的并行计算原理,不谋而合。

斯坦福大学AI研究中心主任托马斯·李认为这或许解释了为何,中国AI大模型迭代速度如此之快。

语言思维模式,深刻地影响着编程逻辑以及算法设计;汉字所具备的整体性思维模式,和AI的分布式处理,有着惊人的契合之处。

讽刺的是,在19世纪至20世纪初这个时期,西方殖民者曾经宣称,汉字乃是阻碍中国实现现代化的一块绊脚石,甚至还有人提出,应当废除汉字,转而使用拉丁字母这样的主张。一个世纪过后,当西方列强陷入了发展的停滞状态,甚至开始出现倒退的迹象之时,他们惊愕地发觉:原本那“落后”的竟然会是英语。