看了“江浙沪大小姐的升学宴”后才彻底明白,普通家庭到底拿什么拼教育?

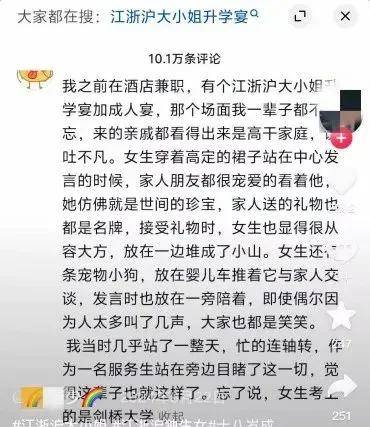

前段时间,一段“江浙沪大小姐升学宴”的短视频登上了热搜。

视频中,女孩身穿高级定制礼服,站在宴会厅中央,宣布自己被剑桥大学录取。

身边是装满礼物的婴儿车,一只宠物狗安静地窝在里头,亲友们捧着香槟包围着她。

掌声、鲜花、香水味混杂在一起,像一场名流选美的闭幕式。

而镜头之外,是一个做兼职的普通女孩,她穿着服务员的制服,在人群边悄悄抬头看了一眼,然后低头继续倒酒。

女孩后来说:“她太自信了,不是张扬,而是那种你无可动摇的从容。

我忽然意识到,有些东西,是拼不来的。”

这不是一场宴席那么简单,它像一束聚光灯,把中国家庭的教育焦虑和阶层差距,全部搬上了台面。

1

在传统观念里,我们习惯以“成绩”来作为衡量教育是否成功,却忽略了更深层的竞争早已在看不见的地方展开。

你以为孩子的较量是在高考考场上,其实战争早在他们五六岁时就已经打响。

甚至有些家庭,从孩子出生那一刻起,就已经悄悄开启了持久的“教育排位赛”。

有钱人家的孩子不一定更聪明,但他们一定更“有安全感”。

那种“我不需要讨好世界,世界也会善待我”的自信,是从小被“认真对待”的结果。

但大多数普通家庭的孩子,很早开始就习惯于自我压缩、自我否定,生怕“奢侈一点”就是对父母的负担。

你以为的节俭教育,在孩子眼里可能就是“不被在意”,你随手丢掉的那张画,孩子可能在心里演练了很多次要不要给你看。

久而久之,他会自己得出一个结论:我压根就不值得被重视。

所谓“富养”,其实和金钱关系不大,而是孩子是否被当作一个拥有完整情感的独立个体。

是否在家庭中学会相信:“我的想法值得被听见,我的喜好被认真看待。”

真正的阶层差距,往往不是住在哪里、开什么车,而是从“能不能自然地表达自我”开始的。

2

我们常说,资源决定命运。

但在教育的世界里,有一种资源比金钱更稀缺,那就是“资源感”。

你会发现,一些家境普通的孩子,却能在同龄人中展现出截然不同的气质。

他们也许没上过昂贵的培训班,也许英语口语是在地铁里练出来的,但他们说话坚定、举止自然、不怯场,也不卑微。

他们心里有种声音在说:“我没那么多资源,但我不会被困住。”

这就是“资源感”带来的力量。

不是拥有资源本身,而是拥有“资源可以创造”的信念,这不是乐观主义,也不是假装有能力。

心理学中有个著名的“跳蚤实验”,把跳蚤关在盖着玻璃的容器中,反复跳跃之后,它们就会设定一个“跳不过去”的上限。

即使移开玻璃,它们也不会再跳高。

太多孩子不是输在没有,而是输在早早相信了“我没有”。

普通家庭最值得培养孩子的,绝对不是报班竞赛的能力,而是让他知道,你不是靠资源成功,而是靠对世界的掌控力。

3

而当资源与安全感都处于劣势时,普通家庭还有什么能教?

答案是:教孩子在不确定中找到规则,在约束中做出选择。这不仅是一种教育策略,更是一种现代生存哲学。

曾在街头见过一个小男孩跟妈妈一起摆摊卖发夹,他不过六岁,却蹲在摊位前大声吆喝:“姐姐看看这个,像蝴蝶在飞!”

顾客嫌贵,他立马说:“买两个我送你一个,妈妈上班很辛苦的哦。”

这不是被逼懂事,而是在真实世界中学会的有效沟通。

就像经济学家薛兆丰的一句话:“教育的本质,是教会孩子在有限条件下做最优选择。”

理性,不是一种天赋,而是父母在生活中慢慢种下的能力。

你可以在超市里教他比较价格,你可以让他管理压岁钱,你甚至可以和他一起记账,让他知道电费就是你加班几小时换来的报酬。

这些最朴素的方式,比起堆砌知识,更能让孩子明白,生活不是一场资源竞赛,而是一种组合策略。

4

回头看那场升学宴,有人羡慕牌子,有人羡慕人脉,但最让人动容的,是那个女孩面对人群时,既没有卑微,也没有炫耀。

那种“我理所当然值得站在这儿”的自信,是千百次被认真聆听、被鼓励表达、被尊重选择所打磨出来的。

普通家庭的孩子也可以拥有这种自信。

它不需要排场、不靠名牌,只需要从父母那里学会一件事,你是一个有价值的人,你的声音重要,你的想法值得被倾听。

你不必焦虑没有“剑桥通道”,不必自责孩子没上“国际课程”。

你真正能给他的,是一种对自己未来的建构能力,是在这个变化无常的世界中,仍然愿意探索、敢于选择、能够承担的底气。

因为真正决定孩子能走多远的,不是起点的高度,而是在风雨中是否拥有稳健的步伐与不灭的眼光。