陆钟武:冶金炉的烈火,是我滚烫的报国之心

弘扬教育家精神

-编者按-

教育家的身影,是穿透时代的精神灯塔;三尺讲台的故事,是滋养心灵的永恒诗篇。我们怀着敬意叩响历史之门,寻访老教育家的生命印记。这些泛黄教案里凝结的智慧和白发皱纹中镌刻的坚守,不仅是个人奋斗的注脚,更构筑起东北大学育人兴邦的精神谱系。他们以不同姿态共同诠释着:对育人使命的虔诚,对真理追求的炽热,对后辈成长的托举。

这些故事不是尘封的档案,而是流动的星河。当我们凝视这些教育长河中闪耀的星辰,看见的不仅是过往的荣光,更能照见肩上的担当和未来的希望。愿教育家精神系列报道成为薪火相传的驿站,让这种精神血脉在新时代焕发夺目光彩。

在中国高等教育和科技发展的壮阔画卷中,有这样一位学者——他既是冶金炉学科的奠基人,又是中国工业生态学的开拓者;既是严谨治学的科学大家,又是桃李满园的育人楷模。陆钟武院士用六十余载的学术生涯,诠释了“行止无愧天地”的人生信条,铸就了独具特色的教育家精神。

01

赤子丹心昭日月

“冶金炉的烈火,是你滚烫的报国之心;穿越环境高山,只为天蓝、地绿、水清。”这段饱含深情的文字,精准勾勒出陆钟武院士一生矢志报国的精神轨迹。

1929年出生于书香世家的陆钟武,自幼深受“实业救国”家风的熏陶。父亲陆绍云作为留学归国的纺织专家,创办近十所纱厂的经历,在少年陆钟武心中埋下了科技报国的种子。重庆大轰炸时期“为什么偌大的中国任人宰割”的困惑,最终转化为他毕生追求工业强国的内在动力。

1950年,大学毕业仅一个月的陆钟武毅然告别上海舒适的生活环境,只身奔赴东北重工业基地。这一选择绝非偶然,而是响应了时代与国家的召唤。正如他在回忆录中所言:“平生对我思想影响最大的就是在解放初期聆听华东区几位部长级领导为上海大学生所作的几次精彩报告,那真是对我人生的一次洗礼……从那时起,我就下定决心,听共产党的话,跟共产党走,为新中国的建设建功立业,奋斗终生!”这种将个人理想与国家需要紧密结合的价值取向,成为贯穿其一生的事业主线。

从上海到沈阳的地理跨越,从化工到冶金炉的学术转型,陆钟武的每一次重大选择都彰显着知识分子的家国担当。20世纪50年代,他创建新中国第一个冶金炉专业;80年代,他开拓系统节能理论;90年代,他又率先将研究视野拓展至工业生态学领域。三次重要的学术转向,始终围绕国家战略需求展开,体现了他“因工业兴国而始,为工业污染而忧”的赤子情怀。特别是在担任东北工学院院长期间,他提出“既为冶金工业服务,又为地方经济服务”的“双为”方针,建立大学科学园,探索产学研结合之路,将高校的社会服务功能提升到新高度。

陆钟武教授躬身实践,始终用言行不断践行着自身的家国情怀。直到晚年病重期间,他仍念念不忘学校人才培养和一流大学建设,多次为学校发展提出战略性建议,这正是当代教育家无比宝贵的精神品质。

02

开拓敢为天下先

陆钟武院士的学术生涯堪称一部中国工业科技发展的微缩史。他以非凡的学术勇气和创新精神,三次开拓研究新领域,实现了从技术跟踪到理论原创的跨越式发展,展现了一位战略科学家的远见卓识。

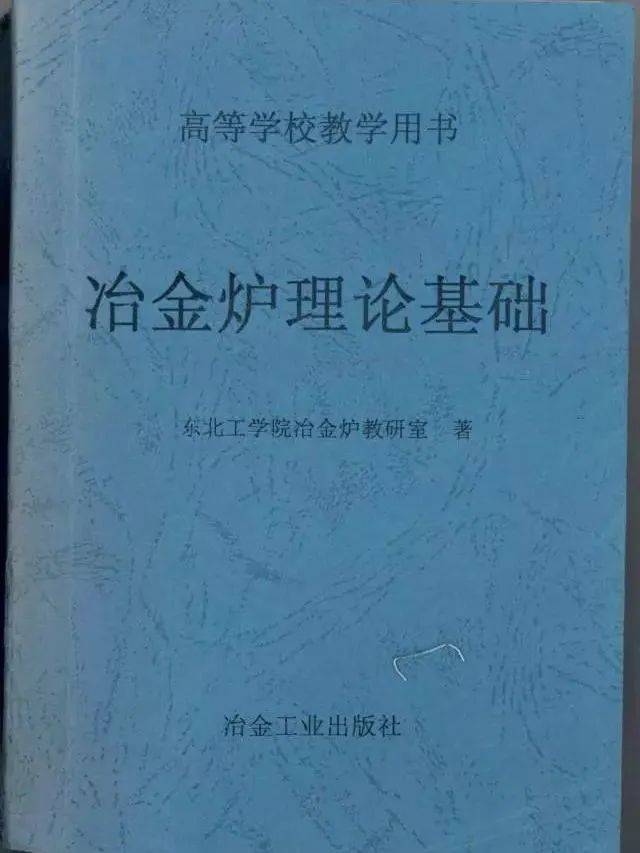

20世纪50年代,面对新中国冶金工业的迫切需求,年轻的陆钟武迎难而上,创建了我国第一个冶金炉专业。在缺乏参考资料的情况下,他敢于挑战权威,发现并纠正了苏联专家那扎洛夫关于热电偶指示温度计算公式的错误。经过反复实验验证和据理力争,最终赢得了苏联专家的认可。这段经历不仅展现了陆钟武严谨求实的科学态度,更彰显了中国学者不盲从权威的学术自信。此后,他主编的《冶金炉理论基础》等系列教材,构建了我国冶金炉学科的理论体系,培养了大批专业人才,为冶金工业发展提供了坚实支撑。

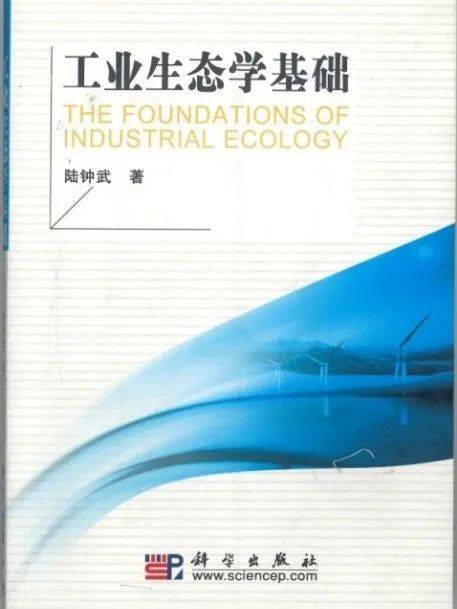

《工业生态学基础》

《冶金炉理论基础》

20世纪80年代,伴随改革开放和能源危机,陆钟武创造性地提出“载能体”概念,将研究视野从单体设备扩展到整个工业系统,创立了钢铁工业系统节能理论。这一理论最初遭遇了不少质疑,相关论文屡屡被期刊拒稿。但陆钟武坚持真理,最终用严密的数学推导和实证研究证明了其科学性。1987年,冶金工业部正式将系统节能理论确定为我国钢铁工业节能的指导方针,其远见卓识终获认可。

进入21世纪,已届古稀之年的陆钟武再次勇立潮头,将研究方向转向工业生态学这一新兴领域。为了避免重蹈发达国家“先污染后治理”的老路,他提出了穿越“环境高山”理论。通过严密的数学建模,他推导出单位GDP环境负荷年下降率的临界值公式,为绿色发展提供了理论依据。美国《工业生态学》和荷兰《资源节约与循环》两大国际期刊争相邀请他担任编委,标志着中国学者在这一领域赢得了国际话语权。正如其学生蔡九菊教授所言:“陆钟武实现了工业生态学的‘中国化’,被誉为中国工业生态学之父。”

陆钟武与乌克兰高校专家开展交流(前排左三为陆钟武)

陆钟武的学术创新之路启示我们,教育家应该同时是学问家,只有扎根学术前沿,才能培养出创新人才;只有立足国家需求,学术研究才有持久生命力。他“宁静致远”的治学态度和“衣带渐宽终不悔”的探索精神,为当代学者树立了典范。

03

知行合一育桃李

“有为三千桃李树,行止无愧天地人。”这副对联生动概括了陆钟武院士的育人成就与境界。在六十余载的教育生涯中,他培养了70余名硕士、博士和博士后,其中不乏院士、校长、企业家等各界精英,形成了特色鲜明的育人理念和方法。

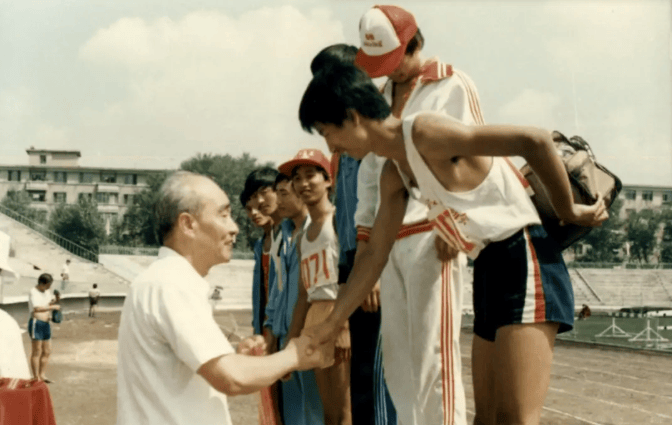

陆钟武的育人实践首先体现在课程教学改革上。他倡导“开放办学”,在全国高校中率先实行图书馆书库和体育场馆向师生开放;他创新考试制度,建立“东北大学中心考场”,通过科学排考杜绝作弊现象;他重视体育育人,亲自与学生掰手腕较量,倡导“每个学生应该掌握1-2项受益终生的体育项目”。这些举措看似平常,却体现了他对学生的殷切关怀和谆谆教诲。

在研究生培养方面,陆钟武形成了系统的“五个兼顾”育人思想:非智力因素与智力因素兼顾、知识宽度与专业深度兼顾、提问与答问兼顾、综合与分析兼顾、右脑与左脑兼顾。他强调“在决定一个人将来是否有贡献的诸多因素中,非智力因素远远比智力因素重要得多”,将世界观、人生观培养置于首位。这种全面发展的育人观,打破了狭隘的专业教育局限,为培养创新型人才提供了方法论指导。

陆钟武讲话

陆钟武授课

陆钟武特别注重培养学生的创新能力和批判思维。他鼓励学生“做学问首先要服务于国家大目标,大胆创新,遵循规律,寻根求源”,反对“短平快”的科研路径。他指导博士生岳强开展铜物质流分析时,不仅要求研读专业文献,还亲笔写信推荐其到上海、铜陵等地实地调研,培养理论与实践相结合的研究能力。这种严谨扎实的学术训练,使学生终身受益。

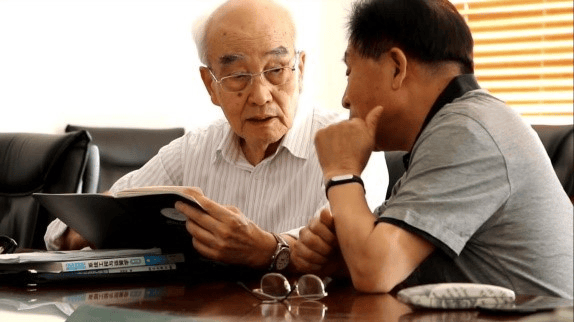

陆钟武与学生蔡九菊交流

陆钟武寄语师生的“责任、信心、胆识、拼搏”八个字育人箴言,通过他的言传身教,在培养的一批又一批具有家国情怀和创新精神的优秀人才身上得到了体现。正如学生在纪念文章中所言:“唯有努力追随老先生为人做事的风范,努力拼搏,以此回报恩师的培育之德。”

“行止无愧天地”——陆钟武用一生践行了这一座右铭。从热血青年到银发学者,从技术专家到战略科学家,他始终保持着“青春”的心态与激情。正如他最喜欢的那首《青春》散文诗所言:“青春不是年华,而是心境……人人心中皆有一台天线,只要你从天上人间接受美好、希望、欢乐、勇气和力量的信号,你就青春永驻,风华常存。”这种永葆学术青春的精神状态,正是教育家最动人的生命姿态。

人物档案

陆钟武,1929年出生于天津市,中国冶金热能工程学科创始人、工业生态学开拓者、冶金热能工程和工业生态学专家。1950年毕业于大同大学,获学士学位,1953年从东北工学院研究生班毕业后留校任教。1997年当选为中国工程院院士。2001年获得全国模范教师称号。

在炉窑热工方面,率先参照势流理论研究了竖炉气体力学,用高炉炉身静压成功地判断了炉内的主要变迁。建立了火焰炉热工基本方程式;查明了普通平炉改为内倾式后指标下降的原因。改造后的加热炉热效率达国际先进水平。在系统节能方面,提出了载能体概念,产品能耗的e-h分析法,以及物流对能耗的影响分析法,创立了系统节能理论和技术;提出了钢铁工业的节能方向和途径。探明了我国钢铁工业年节能率一度下降的原因,预测了我国钢铁工业2000及2010年的能耗值。率先建立了有时间概念的产品生命周期物流图及其分析方法。在工业生态学方面,明确了我国钢铁工业废钢资源严重短缺的主要原因是钢产量持续高速增长,揭示了资源效率等指标与物质循环率及产品产量变化等因素之间的关系。以穿越“环境高山”为比喻,阐明了新型工业化道路在资源、环境方面的基本特征。导出了环境负荷与经济增长“脱钩”的条件方程式。多次获得国家及省部级奖励,1985年获国家科技进步奖二等奖,2004年获光华工程科技奖。发表学术论文210余篇,出版专著10本。

文字 | 王波静 杨明 赵春时 杜涛

编辑 | 袁国倩

责编 | 赵春时 白一含

✬如果你喜欢这篇文章,欢迎